世界の超大国といえば、もちろん米国です。

中国も大国ですが、超大国といえるほどは、

総合的な国力は大きくないでしょう。

近い将来「中国が米国を抜く」という意見は、

著名な学者や評論家の間でも多く聞かれます。

それが既定の事実のように述べる人もいます。

経済規模で見れば、中国は米国を抜きます。

購買力平価で見れば、今年(2014年)には、

中国は米国を抜く可能性があります。

名目GDPでもそのうち米国を抜くでしょう。

大雑把に言うと米国人が3億人いるのに対し、

中国人は13億人もいるわけです。

言い換えると中国の一人当たり名目GDPが、

米国の一人当たりGDPの4分の1を超せば、

その時点で中国の経済規模は米国を抜きます。

米国人の一人当たりGDPの4分の1ならば、

おそらく将来的には達成できるでしょう。

そんなに高いハードルではないでしょう。

しかし、国力は経済力だけではありません。

経済力、軍事力、科学技術、国民の教育水準、

外交力、資源、地政学的リスク、食糧自給率、

同盟等、様々な要素の総合力だと思います。

さらに経済力は規模だけでなく、質も重要です。

経済力の質では、米国を抜けないと思います。

「中進国の罠」を抜けられないかもしれません。

そう考えると「中国が米国を国力で抜く」のは、

難しいと私は以前から思っておりました。

その思いを今週の党の勉強会で強くしました。

昨日は「2050年への構想」というテーマで、

日本経済研究センターの小沢辰男さんから、

長期の経済予測のお話をうかがいました。

2050年の世界の経済規模の予測に関しては、

米国の覇権は続き、中国は頭打ちでした。

社会制度の質が低さや人口減が要因です。

日本経済研究センターの2050年予測の方が

私よりも中国の経済力を低く評価しています。

経済規模でさえ、中国は米国を抜けないとし、

かなり中国の潜在力を低く評価しています。

中国の官僚機構の腐敗や歪んだ市場システムが、

イノベーションや効率化の足かせになります。

人口ボーナスから人口オーナスへ移行します。

米国が移民の受け入れ等で人口が増える中、

中国の人口はむしろ減る可能性があります。

こういった要因が中国の頭打ちを招きます。

中国はある程度まではまだ伸びる可能性はあるが、

米国を抜くまでには至らないと思う理由はとして、

私は次のような点を考えていました。

1)環境の制約(水不足、大気汚染、土壌劣化、

災害多発、気候変動の悪影響等)が厳しい。

中国の最大のリスクになりかねない。

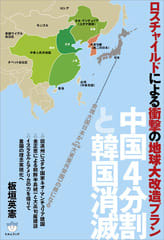

2)国土面積では、中国と米国は大差はないが、

利用可能な土地の面積では大きな差がある。

中国の国土のかなりの部分は砂漠であり、

農耕には適していないため使えない。

米国には未利用の土地がまだたくさんある。

3)軍事力はノウハウの積み重ねも重要であり、

米軍の長年の蓄積には追いつけない。

4)米国には頼れる同盟国が世界中にあるが、

中国にはそれほど強力な同盟国はない。

5)大学教育の質や研究機関の研究水準の差は、

そう簡単には埋められない。

米国は世界中から優秀な人材を集めているが、

中国はそれほど人材を集めることができない。

英語の強みもあって米国が圧倒的に有利。

6)公正な選挙制度や信頼できる行政や司法等、

共産中国では真似できないレベルである。

社会制度の質では、米国には絶対勝てない。

7)一人っ子政策の影響はずっと続いていく。

日本以上の少子高齢化に備えるべき時期で、

本来は高齢者の医療や年金に使うべき予算が、

軍備の拡張や建設バブルに浪費されている。

8)格差拡大による国内不安、ウイグル等の内紛、

国内に治安に不安があり、体制が不安定。

構造的な問題なので、簡単には解決しない。

以上のような要素を総合的に考えるならば、

中国が米国を抜くことはないと思います。

軍事力や経済力というハードパワーにおいても、

文化や情報発信力等のソフトパワーにおいても、

この先数十年は米国の覇権は続くと思います。

従って、米国との同盟関係は引き続き重要です。

|

7月開催の勉強会がDVDになりました。

7月開催の勉強会がDVDになりました。