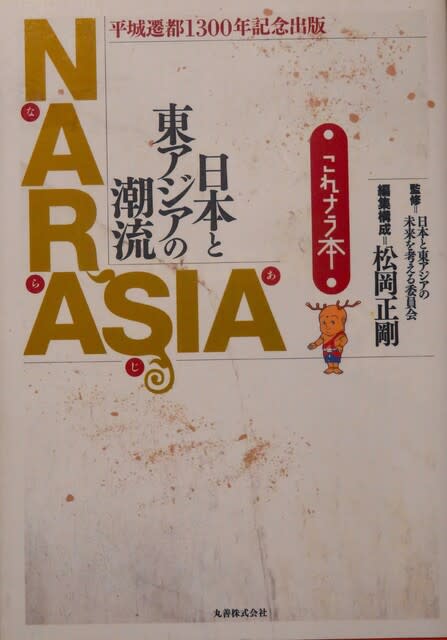

「知の巨人」といわれた松岡正剛氏が去年の8月に肺炎で亡くなった。編集業界ではマルチに活躍する異彩の重鎮だった。ネットの「千夜千冊」での書評はその深さと広さには刮目する鋭さに満ちていた。ということで、彼とそのチームがビジュアルに編集構成した『NARASIA 日本と東アジアの潮流』(丸善、2009.5)を読む。

全頁をめくっても美術書を開いたような構成になっている。しかし、肝心の表紙はおとなしい。金粉を散らしたつもりのようだが、それは金粉そのものではないし、表紙が汚れているような印象になってしまったとも思える。もしくは、日本と東アジアとの浮遊する歴史を象徴したいのだろうか。

それはともかく、 表紙をめくると「この一冊で、日本・奈良・東アジアが見えてくる」と示唆して暗示めいた密書の謎解きが始まる。その次をめくると、英雄が時運に乗じて変幻自在に活躍する「雲蒸龍変」、文武両道を兼ねた政治を表す「緯武経文」とか、物(月)の解釈は立場(舟)によって異なる「一月三舟」とか、初めて出会うような四字熟語が読者を突然襲う。この熟語から何が見えてくるというのだろうかと不安になる。

2010年は平城京遷都(710年)から1300年を迎える。それを記念して出版されたのが本書である。同時の記念事業としては、平城京跡地をメイン会場として363万人を迎え、さらに奈良県内の各地・各寺院施設でも独自のイベントが行われ、県内全体の総来場者数は延べ2140万人となり、その全国への経済波及効果を約3210億円、県内では約970億円に上るという。

平城遷都の710年は、日本で初めて本格的な首都が誕生し、ユーラシア文化との国際交流などを得て天平文化も花開いた国家としてのスタート地点だった。それから1300年後、東アジアの発展は着実にあるもののその混沌はいまだカオス状況にある。日本も隣人のアジアではなく欧化政策を優先させてきた経過もある。そんなところから、かつての奈良ー東アジアー日本という「narasia」潮流を大胆に見直し、「平城遷都1300年記念事業」を推進することになった。その一環として「弥勒プロジェクト」が誕生した。

それに関連して「日本と東アジアの未来を考える委員会」が創立され、美術家の平山郁夫氏を委員長に政財界・芸術・学術・行政各界から約100名近くの日本の錚々たる顔ぶれが参集した。この委員の名簿を見て感じたことは、あまりにトップクラスの人材のため、これらの人脈を支える親衛隊がいるのだろうかと疑問に思った。機能不全に陥るのではないかと予想された。事業としては黒字になったようだが、「弥勒」精神の実現ではなかなか手間取ったようだ。一過性の祭りごとを永く支えるにはそれを推進するプロモーターの存在が欠かせない。その羅針盤ともいうべきアイテムの一つが本書だったようだが、消化しきれないまま今日に至ったように思える。

本書では、戦前の三木清や竹内好らが提唱した「東亜共同体論」について触れられていないのが残念だった。彼らの理論は欧米中心主義に対抗する理念として先験的なものだったが、結果的には軍による大東亜共栄圏構想にすり替えられてしまった。しかし、最近は世界史の考え方に欧米中心主義の解釈から脱却の動きとして、世界に影響を与えたアジアとその周辺の歴史的意義が再考されてきている。

その意味では、本書関連の「記念事業」のめざしていたものはもっと再評価しても良い。見え透いた経済効果ばかりの大阪万博よりは、松岡正剛氏が残した精神はもっともっと評価するべきだ。 (画像はすべて本書から)

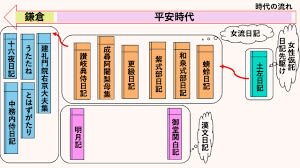

女流作家の担い手は、中下流貴族の「受領」層の娘が多かった。そのため、立身出世のためには短歌・管弦・漢籍・能筆の力量が問われる競争社会におかれた面もある。さらには、主人がほかの女性に入りびたり帰ってこない孤独の心情をぶつける場としては、日記や物語は絶好の自己表現ともなった。

女流作家の担い手は、中下流貴族の「受領」層の娘が多かった。そのため、立身出世のためには短歌・管弦・漢籍・能筆の力量が問われる競争社会におかれた面もある。さらには、主人がほかの女性に入りびたり帰ってこない孤独の心情をぶつける場としては、日記や物語は絶好の自己表現ともなった。 また、婚姻形態は「妻方の両親が婿を取り、新婚当初は妻方で生活し、一定期間たつと新処居住に移り、けっして夫の両親とは同じ屋敷に住まない」と、著者は女性史研究の先達者・高群逸枝(タカムレイツエ)氏の主張をまとめながら、母系制家族形態が生きていたことを証明している。一時的にせよ、それは嫁姑問題はおこらず女性にとっては過ごしやすい環境でもあった。

また、婚姻形態は「妻方の両親が婿を取り、新婚当初は妻方で生活し、一定期間たつと新処居住に移り、けっして夫の両親とは同じ屋敷に住まない」と、著者は女性史研究の先達者・高群逸枝(タカムレイツエ)氏の主張をまとめながら、母系制家族形態が生きていたことを証明している。一時的にせよ、それは嫁姑問題はおこらず女性にとっては過ごしやすい環境でもあった。 著者は、「男たちが、借り物の外国語である漢字や漢籍を下敷きに日記を書き、公的文書や漢詩を作っていたとき、女たちは、心の内面を描写できる仮名、いわば自国語で、自己を語ったのである。この仮名文字が、わが国の平易な日本文を定着させていったことはいうまでもない。女たちは、伝統文化の基礎をしっかりと固めたのである。」と、その背景を展開する。なお、藤原道長が書いた漢文調の『御堂関白記』は、当時の貴族社会を知る世界最古の直筆日記として「ユネスコ記憶遺産」に登録されている。

著者は、「男たちが、借り物の外国語である漢字や漢籍を下敷きに日記を書き、公的文書や漢詩を作っていたとき、女たちは、心の内面を描写できる仮名、いわば自国語で、自己を語ったのである。この仮名文字が、わが国の平易な日本文を定着させていったことはいうまでもない。女たちは、伝統文化の基礎をしっかりと固めたのである。」と、その背景を展開する。なお、藤原道長が書いた漢文調の『御堂関白記』は、当時の貴族社会を知る世界最古の直筆日記として「ユネスコ記憶遺産」に登録されている。 女性のライフサイクルからの間口が広すぎて、論点がやや舌足らずになってしまったのが残念。むしろ、文化を創る女性たちや皇后の周りの女官・女房らのサロンなどに絞ったほうが主題にのっとったことになったのではないかと思われた。いずれにせよ、当時の男女格差は厳然としてあったものの、王朝を支えた中核には女性の活躍・役割、とりわけ今日に至る日本文化への貢献は計り知れない。

女性のライフサイクルからの間口が広すぎて、論点がやや舌足らずになってしまったのが残念。むしろ、文化を創る女性たちや皇后の周りの女官・女房らのサロンなどに絞ったほうが主題にのっとったことになったのではないかと思われた。いずれにせよ、当時の男女格差は厳然としてあったものの、王朝を支えた中核には女性の活躍・役割、とりわけ今日に至る日本文化への貢献は計り知れない。

(好学社)

(好学社) (文研出版)

(文研出版)