本日、 。

。

いよいよ「あずみの自然農塾2014」がはじまった。

「あずみの自然農塾2014」とは、3~12月(今年は11月)の月1回。シャロムヒュッテさんに1泊2日で自然農を体験学習する学習会です。

今年で、8期生。

冬の間、安曇野では農業はできない。そのため12~3月まで農閑期です。

菜園スクールが始まると、今年も野良仕事のはじまりを告げる。

鈍った身体が、重く感じ、気ばかり焦り、まだ身体がついてこない感がある。

今年は、一つの節目を迎えているような気がすることもあり、今回出会ったあずみの自然農8期生と、改めて初心にかえって自然農を取り組もうと思いました。

子どもと大人の参加者と一緒に、耕さない畑に生える草や去年の野菜の亡骸の名前当てクイズから始まった。

代々塾生がつないできたアオバ小麦のムギ踏み。

去年の先輩が播いたムギを翌年の交配が育て、刈り取り、うどんやおやきにしていただく。

コムギは、越冬作物なので、こうして自然に、自家採種しながら続けてきました。

ムギを踏み、ムギのたくましさを引き出す。

耕さない大地に播かれたムギは、一層たくましい根を張っている。

去年のハクサイが、押し花状になっています。

その朽ちた葉の下には、丸々太ったヨトウムシが越冬していました。

ヨトウムシといえば、害虫?一般的にはそうなっています。

自然農では、草と虫を敵としないので、敵視はしません。

実際に、ヨトウムシだけでなく、いろいろな虫や小動物が多種多様混在する自然農の畑では、

害虫がいてもさほど虫害が少ないので、無視できます。

草も虫もいて、野菜も育つ。だから、草も虫も敵ではなく、同じ生命。

あずみの自然農塾では、塾生専用の自然農区がある。

これも代々塾生で、育て守ってきた畑。

今年の塾生は、どんな野菜を育てるか楽しみです。

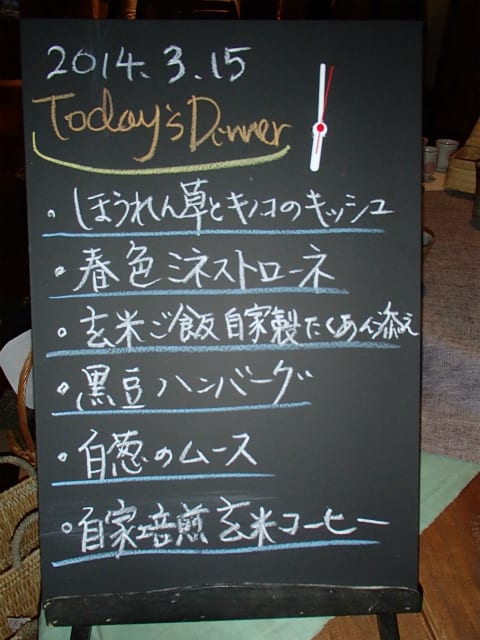

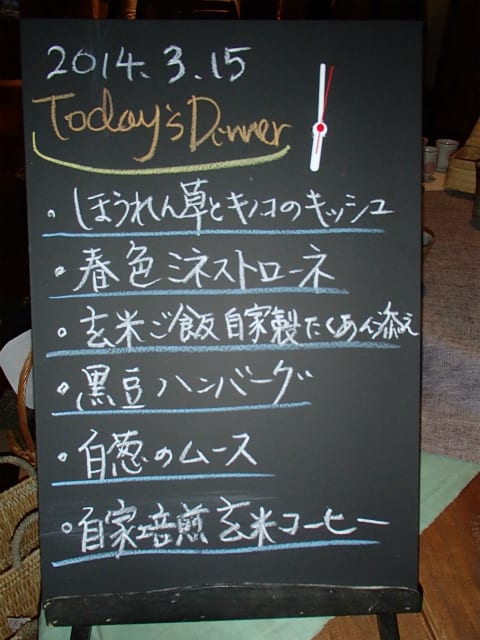

初回の夜は、シャロムレストランでマクロビフルコース。

穀物菜食の艶やかなお皿を語りながらみんなで食べるのも楽しみの一つ。

2日目

3月の安曇野の朝はまだ寒い。

耕された周囲の畑の土は、霜柱が立ち、寒さを視覚で伝えてくれる。

お米のもみ殻を煙突でいぶして作るクン炭作り。

塾生の中には、子供のころの親のクン炭作りが記憶によみがえったとか。

ちょっと前では当たり前に、農家で作って利用してきたクン炭も今では珍しいらしい。

お米のもみ殻を炭にして土に戻す。伝統的な暮らしの知恵です。

エンドウの種まき。

両手ともエンドウ。

カラフルな左手のエンドウは、農薬の一つチウラム剤による処理の種子。

右手は、自家採種してきた「オランダエンドウ」の自然な種子。

自然農を始める際には、できるだけ地元で無農薬で育った種子か、自家採種してきたその畑に馴染んだ種子が育てやすい。

最初は、農薬が着いたものしか手に入らない場合、できるだけ自家採種して風土に馴染んだ無農薬種子に育てていきたい。

去年のオクラの根元に、ムギと一緒に6粒種を下ろしていく。

ゴボウの樹。

根菜のゴボウも生命を全うすると、こんな姿になる。

野菜の種を残す工夫が詰まった姿です。

野菜を種採りすると、野菜がどのように種を下ろしてほしいのか、見えてきます。

落ち葉を堆積した下の土は、腐葉土と土が一体になった素晴らしい育苗土。

そこに、クン炭など混ぜて、

ソラマメなどを種まきし、水を上げ苗を育てる。

まだ寒い安曇野では、6月まで野菜が採れないので、ポットなどの力を借りて、ちょっと早く育てはじめる。

来月4月からは実際に自分の自然農区画で野菜を育て始めます。

そのために、どんどんよくなる菜園プランを学び、次回までに菜園プランを立ててくる。

全く家庭菜園が初めての方、何年かやって来られた方、いろいろな方が一斉に学び、プランを立てる。

菜園プランはとても大切です。

どんどん悪くなるプランもあれば、その逆もあります。

1年を通じて、野菜が教えてくれる自然の理に沿った栽培。自然農を学ぶ学習会がこうしてまた始まりました。

まだまだ本調子ではないですが、少しずつ身体を馴らし、自然の息吹と共に作物を育てることができたらいいなーと思います。

今年のあずみの自然農塾、これからが楽しみです。

。

。

いよいよ「あずみの自然農塾2014」がはじまった。

「あずみの自然農塾2014」とは、3~12月(今年は11月)の月1回。シャロムヒュッテさんに1泊2日で自然農を体験学習する学習会です。

今年で、8期生。

冬の間、安曇野では農業はできない。そのため12~3月まで農閑期です。

菜園スクールが始まると、今年も野良仕事のはじまりを告げる。

鈍った身体が、重く感じ、気ばかり焦り、まだ身体がついてこない感がある。

今年は、一つの節目を迎えているような気がすることもあり、今回出会ったあずみの自然農8期生と、改めて初心にかえって自然農を取り組もうと思いました。

子どもと大人の参加者と一緒に、耕さない畑に生える草や去年の野菜の亡骸の名前当てクイズから始まった。

代々塾生がつないできたアオバ小麦のムギ踏み。

去年の先輩が播いたムギを翌年の交配が育て、刈り取り、うどんやおやきにしていただく。

コムギは、越冬作物なので、こうして自然に、自家採種しながら続けてきました。

ムギを踏み、ムギのたくましさを引き出す。

耕さない大地に播かれたムギは、一層たくましい根を張っている。

去年のハクサイが、押し花状になっています。

その朽ちた葉の下には、丸々太ったヨトウムシが越冬していました。

ヨトウムシといえば、害虫?一般的にはそうなっています。

自然農では、草と虫を敵としないので、敵視はしません。

実際に、ヨトウムシだけでなく、いろいろな虫や小動物が多種多様混在する自然農の畑では、

害虫がいてもさほど虫害が少ないので、無視できます。

草も虫もいて、野菜も育つ。だから、草も虫も敵ではなく、同じ生命。

あずみの自然農塾では、塾生専用の自然農区がある。

これも代々塾生で、育て守ってきた畑。

今年の塾生は、どんな野菜を育てるか楽しみです。

初回の夜は、シャロムレストランでマクロビフルコース。

穀物菜食の艶やかなお皿を語りながらみんなで食べるのも楽しみの一つ。

2日目

3月の安曇野の朝はまだ寒い。

耕された周囲の畑の土は、霜柱が立ち、寒さを視覚で伝えてくれる。

お米のもみ殻を煙突でいぶして作るクン炭作り。

塾生の中には、子供のころの親のクン炭作りが記憶によみがえったとか。

ちょっと前では当たり前に、農家で作って利用してきたクン炭も今では珍しいらしい。

お米のもみ殻を炭にして土に戻す。伝統的な暮らしの知恵です。

エンドウの種まき。

両手ともエンドウ。

カラフルな左手のエンドウは、農薬の一つチウラム剤による処理の種子。

右手は、自家採種してきた「オランダエンドウ」の自然な種子。

自然農を始める際には、できるだけ地元で無農薬で育った種子か、自家採種してきたその畑に馴染んだ種子が育てやすい。

最初は、農薬が着いたものしか手に入らない場合、できるだけ自家採種して風土に馴染んだ無農薬種子に育てていきたい。

去年のオクラの根元に、ムギと一緒に6粒種を下ろしていく。

ゴボウの樹。

根菜のゴボウも生命を全うすると、こんな姿になる。

野菜の種を残す工夫が詰まった姿です。

野菜を種採りすると、野菜がどのように種を下ろしてほしいのか、見えてきます。

落ち葉を堆積した下の土は、腐葉土と土が一体になった素晴らしい育苗土。

そこに、クン炭など混ぜて、

ソラマメなどを種まきし、水を上げ苗を育てる。

まだ寒い安曇野では、6月まで野菜が採れないので、ポットなどの力を借りて、ちょっと早く育てはじめる。

来月4月からは実際に自分の自然農区画で野菜を育て始めます。

そのために、どんどんよくなる菜園プランを学び、次回までに菜園プランを立ててくる。

全く家庭菜園が初めての方、何年かやって来られた方、いろいろな方が一斉に学び、プランを立てる。

菜園プランはとても大切です。

どんどん悪くなるプランもあれば、その逆もあります。

1年を通じて、野菜が教えてくれる自然の理に沿った栽培。自然農を学ぶ学習会がこうしてまた始まりました。

まだまだ本調子ではないですが、少しずつ身体を馴らし、自然の息吹と共に作物を育てることができたらいいなーと思います。

今年のあずみの自然農塾、これからが楽しみです。