高原山周辺では昼前から雲が多くなってきました。雨を降らせるような雲ではありません。天気は午後ももちそうなので、ハンターマウンテン塩原から西に5kmほどのところに位置する五十里湖へ向かいまいます。距離は近くても標高1200m前後の山に遮られるため大きく北側へ迂回します。日塩もみじラインを北上して中塩原へ降りてから国道400号で尾頭トンネルを抜けて上三依塩原温泉口へ向かい、そこから会津鬼怒川線沿いに会津西街道(国道121号)を南下。20kmを超えるルートとなります。

ハンターマウンテン塩原のゴンドラ乗り場の標高は1100m前後です。カラマツの黄葉がまだ残っています。

スキー場から日塩もみじラインへの出口付近は、もみじのトンネル。

中塩原にかけて標高が下がるにつれ紅葉が鮮やかさを増します。そして国道400号沿いの周囲の山々は黄金色に染まっていました。

会津鬼怒川線(野岩鉄道)の上三依塩原温泉口駅前の駐車場に立寄りました。標高は約700m。曇り空の中でもイチョウやもみじの紅葉が鮮やかです。

駅舎をズーム。ここから五十里湖まで鉄道沿いに10kmほど南下します。

五十里湖にかかる橋を渡った先に道の駅(湯西川温泉)があります。ここでトイレ休憩としました。正面は五十里湖。湖面の標高は586mです。五十里湖は鬼怒川支流の男鹿川をせき止めて造られたダム湖です。

北西には五十里湖北岸の高瀬山(1277m)。五十里湖の上流に目指す湯西川ダムがあります。ここから3kmほど先となります。

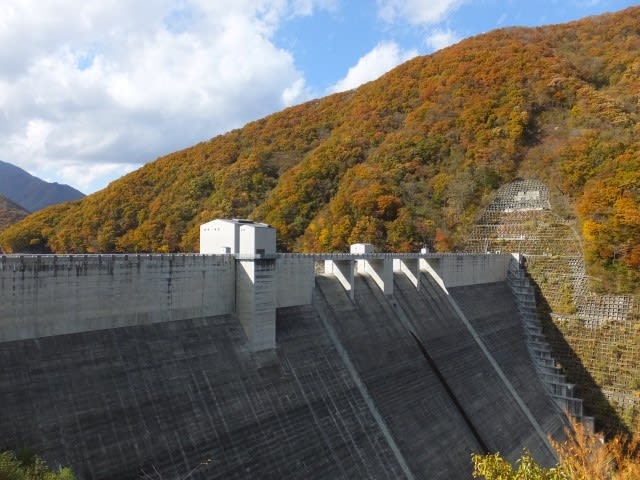

湯西川ダムに到着しました。鬼怒川水系の4ダム(五十里ダム、川俣ダム、川治ダム、湯西川ダム)の1つで、その中で最も新しくできたダムです。1982年に着工し2012年に完成。

先週末に訪れた川俣ダムや川治ダムのアーチ式コンクリートダムと異なり、重厚な重力式コンクリートダムです。堤高119m、堤頂長は320mあります。

堤頂から見る湯西川湖と周囲の山並み。栃木県の最北部となります。

下流の五十里湖方面を見下ろします。

ダムの下から見上げるとこのように見えるようです(左側)。右側は川治ダム。

続いて鬼怒川4ダムの最後に残った五十里ダムへ向かうため、国道121号へ戻り3kmほど南下します。

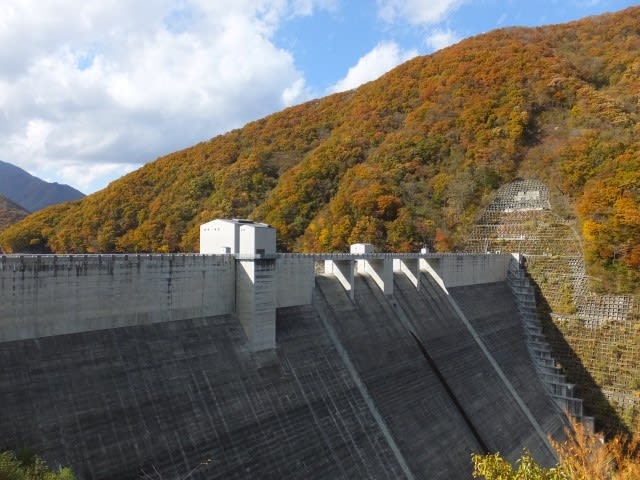

五十里ダムに到着しました。4ダムの中で最も古く、1941年(昭和16年) に着工、1956年(昭和31年)に完成。大規模ダムの草分けで完成当時は日本一の高さを誇ったそうです。この五十里ダムが完成した翌年に、鬼怒川支流の川俣ダムの工事が始まりました。

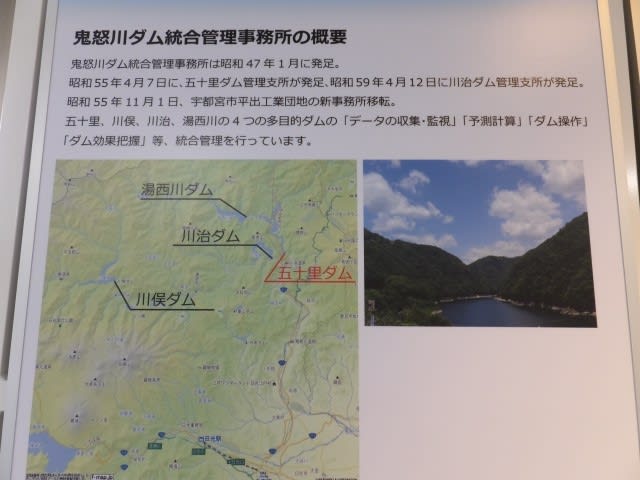

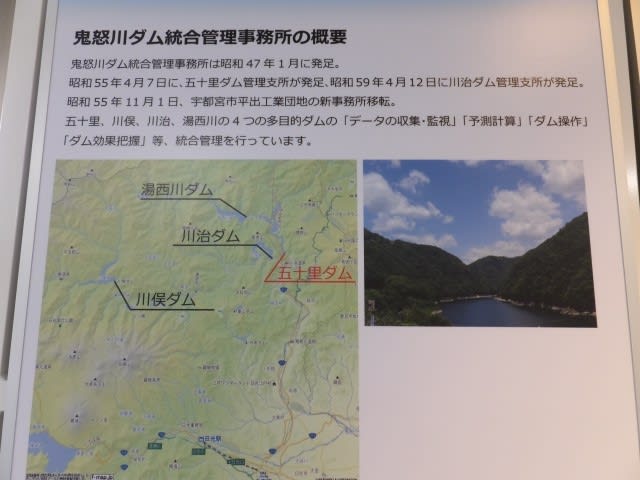

資料館に鬼怒川水系ダムの位置関係を説明するパネルがありました。鬼怒川を堰き止めた川治ダムの上流に川俣ダム、男鹿川を堰き止めた五十里ダムの上流に湯西川ダムが位置します。先週金曜日と昨日で4つ全てまわったことになります(川治ダムは以前訪れているので、ちらっと見ただけです)。

この五十里ダムと川治ダムは山一つ隔てて隣接していて、両ダム間は導水路トンネルで結ばれ、効率的な水運用が行われているそうです。

堤頂からダムの下流を見下ろします。数km先は川治温泉街になります。五十里ダム本体は堤高は112m、堤頂長は267mと湯西川ダムよりも若干コンパクト。ダム湖も規模は、流域面積271.2km2、有効貯水容量4600万m3と湯西川ダム(102km2, 3000万m3) よりも大きめです。

利水放流設備から勢いよく放水されていました。

雲が途切れて五十里ダム周囲に日があたり、紅葉の木々が映えていました。

紅葉に包まれる五十里湖。

10月の那須岳に始まり、先週から2回に分けて栃木県北部の紅葉を巡ってきました。魅力度ランキングで最下位に転落してしまった栃木県。自然豊かで紅葉が続く山々を見ていると何故?という疑問を抱かずにはいられません。しかも、これからは日光市街地も紅葉に包まれ大勢の観光客でにぎわうでしょう。

栃木県の応援は早春の花やシロヤシオの季節まで中断します。これからはアパートから比較的近い茨城県北部を中心に巡っていくことにします。11月は紅葉シーズン、そして12月~1月は霞ヶ浦のダイヤモンド富士や大洗磯前神社のダルマ朝日、筑波山からの眺望、今冬は寒くなりそうなので袋田の滝の全面氷結や久慈川のシガ出現に期待したいですね(おしまい)。