足らざるを 補うことが なによりも 先に補う ことこそ常道

■ 伊東清

伊東清

【金融資本原理主義の幕引き】

「価格のわからない金融商品を、価格のわかっ

ている金融商品で複製する。それによって元の

金融商品の価格が無裁定原理によって求まる」

というのが数理ファイナンスの基本的な考え方

が裁定されようとしている。

米証券取引委員会(SEC)とニューヨーク証券

取引所(NYSE)などを運営するNYSEユーロネ

クストの規制部門は4日、米金融大手ゴールド

マン・サックス・グループの一部門ゴールドマ

ン・サックス・アンド・カンパニーの証券部門

に対して株式の空売り規則に違反したとして罰

金を科したという。NYSE規制部門からの通達に

よると、2008年12月から2009年1月の間、ゴール

ドマンの株式執行決済部門が、顧客が保有して

いた空売りのポジションを買い戻すための十分

な株式を調達していなかった、とされている。

ゴールドマンが何百件もの株式の空売り注文を

継続して受けたことで事態が深刻化したという。

派生商品の価格などを考えるときに何故この理

論が使えるのかの理由は「派生商品というもの

は基本的に原資産との関係で価格、あるいはキ

ャッシュ・フローが決まる資産であり、一般に

原資産とその他の金利系の資産等を組合わせて

保有することにより複製(実質的に同じもの)

が可能と考えられるからである」による。![]()

裁定取引は原理的に言って、2つの資産の組合

わせとして行われるので、基本的にこれが可能

になるためには、将来同じキャッシュ・フロー

を生む現在価値の異なる資産、あるいは現在価

値が同じで将来の同一時点で異なるキャッシュ・

フローが確実に発生する資産が必要になる。派

生商品の上記のような性質から、複製ポートフ

ォリオとの間でこのような裁定取引のスキーム

を考えることができ、よってその現在価値は複

製ポートフォリオの価値と一致しなければなら

ない、という考え方が適用できることになると

されるが、通常の金融資産(株式)などは、そ

れと同じキャッシュ・フローを生む複製ポート

フォリオを考えることは難しい。よってプライ

シング原理として無裁定理論は基本的に使いに

くいとされる。 Wiener process

Wiener process

A demonstration of Brownian scaling, showing ![]()

for decreasing c. Note that the average features of

the function do not change while zooming in,

and note that it zooms in quadratically faster

horizontally than vertically.![]()

つまるところ、確率微分方程式を原理主義の拠

り所とした「無裁定永久機関」の誘導的な夢は

水泡に帰そうとしている現場に、曲げれもなく

立ち会っていることだ。そのことは、「ギリシ

ャの危機を扇動しているのが、ゴールドマンサ

ックスやJPモルガンといった米国の投資銀行

的な勢力と、S&Pなど米英の格付け機関である

ことだ。彼らは、ドルやポンドの危機を回避す

るために、ドルやポンドより先にユーロを潰そ

うとしている。ギリシャ国債を売ってギリシャ

の危機がひどくなっているように演出しつつ、

英米などのマスコミも動員して投資家の不安を

煽り、時機を見てS&Pがギリシャ国債を格下げし、

危機を激化させている」とする田中宇好みの機

能主義的帰結(「ユーロ危機はギリシャでなく

ドイツの問題」2010/04/30)(“Goldman role in

Greek crisis probed”)(“Special relationship between

UK and US is over, MPs say”)(“Euro Sales Extend

as Morgan Stanley Mulls EU Breakup (Update3)”)

の陰謀説はやがて『ダビンチ・コード』と一緒

くたにされるとしても、汲み取る<事実>対象は

明確だ。

つまり、「毎晩1本二百万円もするワインをの

み干しながら、デリバティブ商品を開発し拡販

する行動」の根っ子を問うてみても虚しい。世

界の総GDPが5,400兆円(2007年)、過剰流動総額

が66,940兆円(デリバティブ総額51,640兆円、77%)

で約8%に過ぎない(残りは債権、株式、先物商

品)からだ(※「国際投資顧問」)。寧ろ、米

証券取引委員会( SEC )が要求する「開示性」

に対する英米金融資本運営企業集団が「隠匿性」

に拘る<保守性>にある。その最後の拠り所の完

全放棄が「市場の停滞」を招くのであれば、市

場調整機構の過剰を解かねばならぬが、運用方

法や技術が問題というのであればやりようがあ

るというものだ。その意味において、従来の英

米の金融・市場原理主義の幕引きと、IMF改

革や世界銀行機構改革は最優先課題と考える。

■

【ゴマサバは元祖寿司】

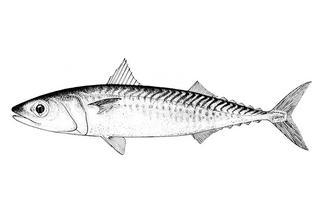

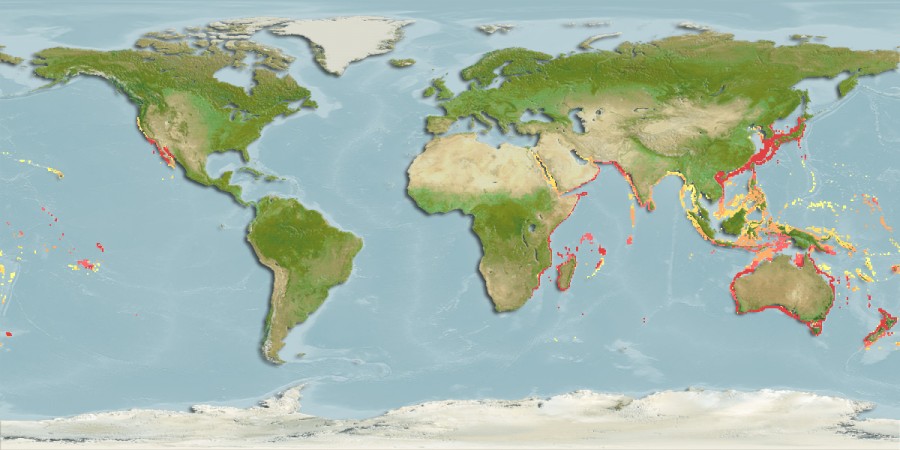

ゴマサバ(胡麻鯖)、学名 Scomber australasicus

は、スズキ目・サバ科に分類される魚の一種。

太平洋の熱帯・亜熱帯海域に分布する海水魚で

ある。日本では食用魚として重要で、近縁のマ

サバ、グルクマ等と共に「サバ」と総称される。

地方名としてマルサバ(各地)、ホシグロ(新

潟)、ゴマ(千葉)、コモンサバ(島根)、ド

ンサバ(福岡)などがある。日本近海を含む、

太平洋の暖流に面した熱帯・亜熱帯海域に広く

分布する。マサバより高温を好み、日本近海で

も夏に漁獲量が増える。沿岸域の表層で大群を

作り遊泳する。

食性は肉食性で、動物プランクトン、小魚、頭

足類など小動物を捕食する。産卵期は春で、マ

サバより産卵期が早い。マサバより脂肪が少な

いが、季節的な味の変化が少ないとされている。

夏はマサバの味が落ちるがゴマサバの味は落ち

ず、漁獲量も増える。鯖節への利用が多いが、

他にもマサバと同様に〆鯖(きずし)、鯖寿司、

焼き魚、煮付け、唐揚げ、缶詰など幅広い用途

に利用される。新鮮なものは刺身でも食べられ

るが傷みが早いので要注意。高知県土佐清水市

の清水サバ、鹿児島県屋久島の首折れ鯖など、

各地に地域ブランドがある。

真鯖より脂が少ないく上品な胡麻鯖の棒寿司は日

本一だろう。畜養から完全養殖にはもう少し時間

がかかるかも知れないが、工夫次第では健康食品

として世界に『寿司の王様』として普及していく

だろう。

■