使いよう 知れば輝く 銀色の 出して見ようか 老人パワー

■ sprocket

sprocket

【老人パワーの再結合とは】

昨日、足湯帰りから暫くするとすぐ眠たくな

り小一時寝込んでしまったが、これには科学

的根拠があり、体温を1℃下げると催眠のス

イッチ入るので、足湯とわらび取りで体温上

昇させている自動的に眠くなる。42度ほど

のちょっと熱めのお湯にふくらはぎから下を

お湯につけて、約20分。血の流れの折り返

し点である足を温めることによって、温かい

血が全身を駆けめぐり、全身浴とほぼ同じ効

果が得られるから一石二鳥というわけだ。

それならば、竹炭などを練り込んだ遠赤外線

ストッキングを着用すればいいではないかと

いうことで、話しが逸れてしまうが、1足二

千円程度で効果があるのなら、寝る前に着用

する習慣をつけりゃいいわけで『鮑とジャス

ミンティー革命』と同じで、年間着用数を6

足として、12,000/年・人×1億2千7百万人×

0.3≒4,500億円として、日本の概算医療費が

34兆円/年(2008年度)として、遠赤外線ス

トッキング着用国民運動の医療費削減期待効

果を5%として、1.7兆円として単純に差し引

き1.25兆円の削減効果となる。黒いストッキ

ングか、こりゃいいねということで本題に。

月2回の木質バイオ燃料研究会へ参加の勧誘

を受け、お茶を濁すことでその場を繕うが、

この歳ともなれば二言三言を交わすだけで、

だいたいの雰囲気がわかるというもの。チ

ェンソーの開発を手がけておられたという代

表者などを交えて今後の方針などを聴かせて

もらいながら、これはもう相当な技術、技能

集団ではないか、企画方針次第では相当なパ

ワーが発揮できると咄嗟の判断。事業力とし

て考えるなら、「リスク」に対する「資金と

体力」がバランスすれば人間力(=組織力)

はなかなか侮れないと感心することに。

chainsaw

chainsaw

そう言えば、この足湯小屋も彼らが立てたの

だからたいしたものだが、バイオ燃料発電の

課題(「ペレット vs. パウダー」→『鬢長と

木質パウダーの普及』)につては早急に決着

しなければと思いつつ、「老人パワーの再結

合」とは面白いではないかと妙なるにして、

複雑なる思いが涌くことに。忙しくなる。

図 特許特許 P2010-77925A「携帯型作業機」

【ちょこっと内燃機関】

携帯型チェンソーは、パワフルで軽く、静か

で、震動がなく、安くて、燃費が良いという

条件だが、ロータリーエンジンはすこし高価

という欠点だとは開発者自身の話。 Two-stroke cycle

Two-stroke cycle  Four-stroke cycle

Four-stroke cycle  Wankel engine

Wankel engine

■ 不二門尚

不二門尚

【視覚解明の前進】

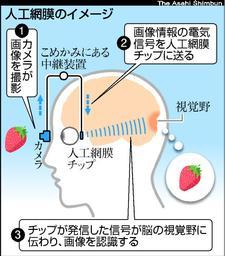

人工網膜は、視細胞(秤状体や錐状体)が機

能しなくなっても、その他の双極細胞や神経

節細胞が生きていることを前提に網膜に電気

刺激を与えることによって物が認識できると

いう情報は文芸評論家の吉本隆明が『異形の

心的現象』で紹介していたと記憶している。

昨日の朝、新聞記事に彼女が反応した。「人

工網膜ができたんだって」と大声で叫んでい

る。

機能しなくなった視細胞を幹細胞を取り込む

ことによって視細胞にできないかという研究

をしている。現在3mm□の基盤に1,600の素子

を埋め込むことによって視野角 0.3度、視力

0.05位を予測して研究している、当面の目標

は、視野角10度視力0.10を目指して研究をし

ている(視力が0.05よりよい人は、対象外)。

また、視細胞以外の細胞が生きているかどう

かについては測定でき、米国やドイツでは、

素子数が少ないが、網膜の前に電極をおくこ

とにで成果をあげている。 眼閃

眼閃

日本では、1968年ぐらいからコンタクトレン

ズから電気を流すと青白い光が見えることが

研究されてきたので、他の国とは違った、硝

子体から網膜を貫く電圧をかける方法を研究

しているところです。この方法だと、米欧よ

り電気効率がよいことがわかっていて、ラッ

トやウサギの実験を続けている。また、電極

の設置場所が網膜の後ろ側(眼球の外側)な

ので目に対する影響も少ないという。

電極が生体のなかでその機能を失わずにまた、

生体に悪い影響を与えないかという実験をウ

サギやネコの目でも実験を行って、網膜に電

圧を加えることによって、今まで見えている

細胞を保全できるという。また、東京都神経

科学総合研究所など日米の共同研究チームは、

視神経を再生させる仕組みを突き止め、傷付

いた視神経を再生をマウスの実験で成功した

と報道されている。

事故などで視神経が損傷を受けると、損傷部

位から脳側(眼球とは反対側)に向かって変

性が始まるが、網膜神経節細胞の細胞体が正

常な間に軸索を再生することができれば、視

覚機能を回復できるが、同研究所の行方和彦

と原田高幸らは、神経細胞でしか働かない

Dock 3(ドックスリー)という蛋白質に着目し、

マウスの神経細胞に、この蛋白質を作る遺伝

子を導入し、手のひら状の視神経の先端が活

性化し伸びることを確認した。

「海緋鯉と抗眼精疲労」でも掲載したが、脳

神経科学の進歩は、ある意味で『デジタル革

命』そのものだといえる。「マルチメディア」

の中核の視覚の1つの働きが解明されたこと

で眼の抗老化治療が身近になった。

※特許:P2008-44884A「神経細胞の軸索伸長方

法及びストレス耐性付与方法」

■

【ひらは身近な岡山県の魚】

ヒラ(Llisha elongata)はニシン上目ニシン目ニ

シン科ヒラ属身体は平べったいが40〜50セン

チにもなり大振りのなら一匹から身がたっぷ

り身がとれる。岡山ではこれを三枚に卸して

薄く数ミリ幅に小骨を断ち切るように皮付き

のまま刺身にすると美味。ニシン科独特の青

魚の風味があるのに反し淡々として上品。ま

た噛みしめると脂があるのかジワリと甘味が

あり塩焼きにも良い。刺身に切り、立て塩に

し酢締めにする。

岡山名物「ばらずし(祭寿司)」には欠かせ

ない具のひとつ。旬は冬、ただし瀬戸内海で

は晩春から初夏。潮汁、煮つけの味もよく、

切ったものを唐揚げなどにしてもうまいとい

う。五月から六月頃、ヒラの産卵で瀬戸内の

海にやって来ます。小骨が多いので、鱗を除

いたあと、両面にニ~三ミリメートル間隔

で、やや深目に骨切りし煮つけにする。大き

めの切り身にし醤油で煮つけ、残った煮汁で

ダイコンやネギを煮て、つけ含わせるという。