【DHAの力】

さば水煮1缶と金麦をセットで食す。昨夜は下の息子の誕生日というので

飲み過ぎ早に就眠するが、眼精疲労?効果有りでした。サプリメントも考

えたが当面はいわし、さば、さんまの缶詰1缶×金麦のセットで継続観察

に入る。そして、時折、回転寿司店で余り好きでないマグロのとろ1貫を

つとめて食することに。

【新正統派ケインズ主義】

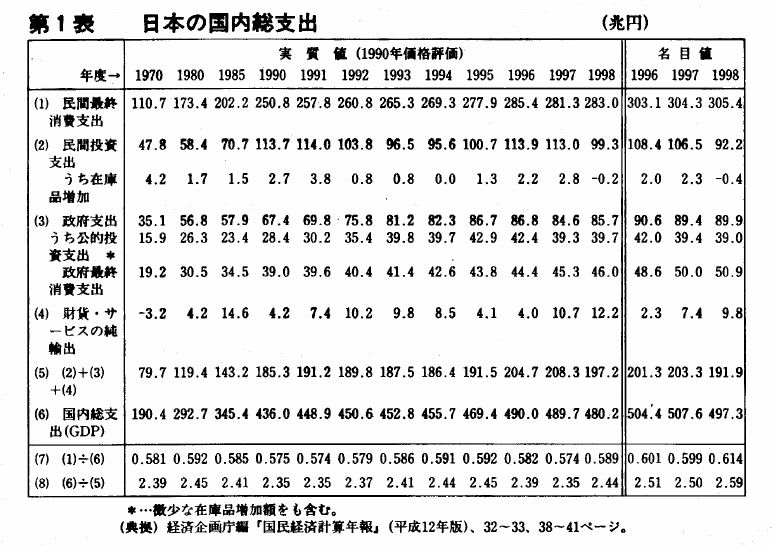

丹羽春喜によれば、わが国のGDP勘定(支出面)の数値には三つの顕著な特

徴があるという。第1表(上表)で明らかなように

(1)民間最終消費支出(Cとする)のGDP(Yとする)に対する比率C / Y

が、長期にわたってきわめて安定している

(2)「民間投資支出(すなわち民間資本形成)+ 一般政府支出 + 純輸

出」(これをI*とする)に対するYの倍率Y / I* も同様に安定してほ

ぼ一定値で推移してきていること(この場合の「一般政府支出」は、

中央政府に地方自治体を加えた「一般政府」による「政府最終消費支

(3)在庫変動額の対GDP比率がきわめて僅少(とくに年次数値の場合)で

あってネグリジブル(そのなかの「意図せざる在庫変動額」は、さら

に微少)と見なしうる程度である

付け加えて、日本では近似的に、平均消費性向(所得のうち、消費に回す割

合)が限界消費性向(所得の増加分のうち、消費が増える割合)にほぼ一致

し「自生的民間最終消費支出」がネグリジブルであることを示し、民間最終

消費支出(C)が、国内総生産(Y)によってほぼ全面的に決定されると、こ

れは、数理解析結果でも裏書きできるという→1970~2000年度をデータ観察

期間(『国民経済計算年報』平成12年版 P41、『季刊 国民経済計算』No.124、

平成12年度第2号、P78、および、内閣府ホームページの「68SNA」による推

計値、平成13年夏視読)として、毎年度の実質GDP額(Y)を説明変数とし

(その他、若干のダミー変数をも用いた)、同じく毎年度の実質民間最終消

費支出額(C)を被説明変数とした簡明な形の消費関数を推定結果↓

この結果、限界消費性向と平均消費性向が長期にわたって一致しているとい

うファインディング(知見)は、変動所得にも平均消費性向が妥当すること

を意味し、米国の経済学者フリードマンの1950年代に提唱された消費に関す

る固定給与など、現在から将来に渡って確実に得られる見込みのある恒常所

得によって、消費活動が左右されるという「恒常所得仮説」が日本の経済社

会ではほとんど妥当しないとする。これは極めて重要な解釈だ(→この差異

分析が‘国民文化史と経済思想’というテーマを予定している?)。

日本は、マクロ均衡条件が近似的に満たされ 「事前的に意図してなされた民

間投資額(いわゆる誘発投資をも含む)」≒ 「事後的な(意図せざる在庫変

動額をも含む)現実の民間投資額」 状態で「自生的な民間最終消費支出額」

が無視でき「意図してなされた民間投資支出 + 一般政府支出 + 純輸出」を

「自生的有効需要(最終需要)支出」であると想定できる。つまりは、

( Y / I )≒ (Y / I*)≒「ケインズ乗数値」

と解釈する。

近年の日本のこの値は実質値(1990年価格評価)で2.4 ~2.5前後、名目値で

2.5 ~2.6前後であり、きわめて安定的ある(前記載の第1表(8)欄:この

安定性は下表3でも明白に読み取りうる)。この乗数値は、計量的に「GDP決

定関数」を推計した場合でも、明確に観測されうるとする。

個々の乗数効果は、その過程が行きつくまでに、それぞれに2年以上にもわ

たる時間経過が必要とされ、それに随伴して、「ラチェット的」シフト・プ

ロセスが絶えず作用し続けているという仮説は実態と合致しているがゆえ、

ケインズ的フィスカル・ポリシーは、現実的には、そのような随伴的な「ラ

チェット的」シフト・プロセスの効果をも内含している消費関数や乗数効果

の見積もりに立脚して策定・実施されればよいと指摘。従って、限界消費性

向と平均消費性向とが一致するということは、動態乗数分析を用いても、明

確に論証されうるとし、ケインズ主義的な政策提言-たとえば、景気回復の

ために、当面の2~3年、政府が、老人から乳児にまでいたる全国民に一律

40万円(年額)、すなわち総額 約50兆円(年額)程度の「潜在経済力活用

費」(一種のボーナス)を支給するべきだとする提言-の効果についても、

この動態乗数分析によって、以下のように吟味・判定してみせる。

四半期ベースのイメージを、上図の〔甲図〕ように、毎四半期50兆円(年率

換算=200兆円)水準の 事前値≒事後値 の「自生的有効需要(最終需要)支

出」が行なわれているとする。〔甲図〕で矢印の線は、これに限界消費性向

(≒限界支出性向)を乗じた額が次の期に支出され、その消費支出額に、さ

らに限界消費性向を乗じた額が次の次の期に支出されるイメージだ。このよ

うな継起的なプロセスが、累加されていくと、この付図の〔甲図〕が示して

いるように、ある一定の均衡国民所得(GDP)水準Yを形成して収斂する。こ

れが、動態乗数プロセスだ。日本経済の現実のGDPは、近似的にほぼこの「均

衡Y」の水準にあり、それが、四半期ベースでは125兆円、年率ベースでは500

兆円(名目値)である。そして、この「均衡Y」における民間最終消費支出額

が年率300兆円(500-200=300→500兆円のYの、200兆円のIに対する倍率が

「ケインズ乗数」=2.5である)と言う数字が弾きだされる。

※ 〔甲図〕の時間軸の下に示したのは、この動態乗数プロセスを通じて生じ

る「貯蓄額および納税額」(すなわちS)である。均衡状態では、毎期のI は、

このSに等しくなる。すなわち、S によってIがファイナンスされることにな

り、I=Sという均衡条件が満足されるわけである(この付図〔甲図〕では、

動態的な各段階の進行にタイム・ラッグが想定されているので、均衡状態で

は毎期のIがその前の期のSによってファイナンスされるものとして図解され

ている)。すなわち、Sの水準= Yの水準×(貯蓄性向+税率)= Yの水準×

( 1-消費性向 )であると。

また、上図の〔乙図〕は、たとえば平成14年第1四半期から、政府が、丹羽

提言にしたい、毎四半期12.5兆円、すなわち、年率50兆円の「潜在経済力活

用費」(ボーナス)I’ を全国民に給付(つまり1人当たり40万円)しはじ

めた場合の動態乗数プロセスを示している。この場合の政府財政財源は「国

(政府)の貨幣発行特権」の発動によるものとする(したがって、I’ は こ

の〔乙図〕のS’ からファイナンスされるわけではない)。

さらに、上図の〔丙図〕は、上記の〔乙図〕の動態乗数プロセスを通じて形

成される「貯蓄額および納税額」S’ (これは、甲図のSに加えて生じる)に

よってファイナンスされて行なわれる「民間消費支出額および政府支出額」I”

から生起する動態乗数プロセスを示したもの。そこから、丹羽論理の垂唾の

GDP押し上げ劇が展開する。即ち、「政府貨幣発行特権」の発動をマネタリー

な財政政策財源として、全国民にたとえば1人当たり年額40万円の「潜在経

済力活用費」(ボーナス)を給付するという施策を実行しはじめたとすれば、

その場合のわが国のGDPの増加は、〔乙図〕のY’に〔丙図〕のY”を加えた

ものとなる。I”の額がやや不確定的であるので、Y”の額も、若干、不確定

的ではあるが、適正規模の丹羽春喜的なケインズ的政策が実施されはじめた

とすれば、乗数効果をかなり控え目に見積ったとしても、2年ほどで、少な

くとも100兆円を上回るほどのGDP水準の上昇がもたらされると試算する。

※黄色の配色部はわたしの意訳

有害な金利高騰やそれによる円高の暴走といった「副作用」をまねく危険性

はないのかとの批判に「景気振興のための財政政策には、必ず金融政策のバ

ック・アップを付けて、有害な金利高騰という副作用の発生を防止する」こ

とが前提とし、クラウディング・アウト現象やマンデル=フレミング効果が

防止不可能な不可避的な「副作用」と見なし「包括的乗数」(=「複合乗数」

)への算入は、ネグレッジブルかつミスリーディングに繋がると反論してい

る。また、産業構造変化の影響を、「レオンチエフ乗数」と「ケインズ乗数」

との錯誤、つまりは、原料や部分品などをあまり必要としない産業である「

サービス産業」が大きなウェートを占めるような産業構造になってくると、

産業間の売上額の波及効果が徐々に小さくなってくるとする指標がレオンチ

エフ乗数」であり、長期的な傾向として、影響することを認めつつも、所得

の波及効果を示す「ケインズ乗数」の値が小さくならねばならないなどとい

った理由とは無関係であるべきだとも反論している。

ここまで、丹羽春喜の『日本経済における乗数効果-インプリシット乗数値

の導出とその重要な意義-』の論文もとにみてきたが、大筋異論ないが、わ

たしなりに補足強調すると(1)ケインズ的政策の有効需要の掘り起こし手

段の国民的議論の重要性と(2)ケインズ的政策の観測手段の精緻化の重要

性(多変量解析、数理解析をデジタル技術を駆使した“デジタル国民経済学”

あるいは“デジタル財政計画学”)(3)同じくデジタル・マネタリー制御

手法の創制の重要性、以上三つの重要性を指摘しておきたい(これについて

は改めて考察)。

夥しい、経済・金融用語が飛び交う論文を久しぶりに目を通すこととなった。

きょうはこのぐらいにし、残り「日本経済におけるデフレ・ギャップ、1970~

2004年-その規模の数量的計測-」「フロート制の下での貿易収支均衡とIS

-LM体系(数理的分析)」の論考は時間をあらため記載する。