【印刷で半導体をつくる最新技術】

カーボンナノチューブ(CNT)は電気的・構造的に優れた特性を持ち 省エネルギー・省資源・高

生産性を特長とする印刷エレクトロニクスのトランジスタ材料として期待されていたが、技術研

究組合単層CNT融合新材料研究開発機構・産総研・NECが、大面積・フレキシブルデバイスなどを

印刷でCNTトランジスタをプラスチックフィルム上に、出力電流の均一性を高めたCNTトランジス

タを印刷形成する技術を開発することに成功した。

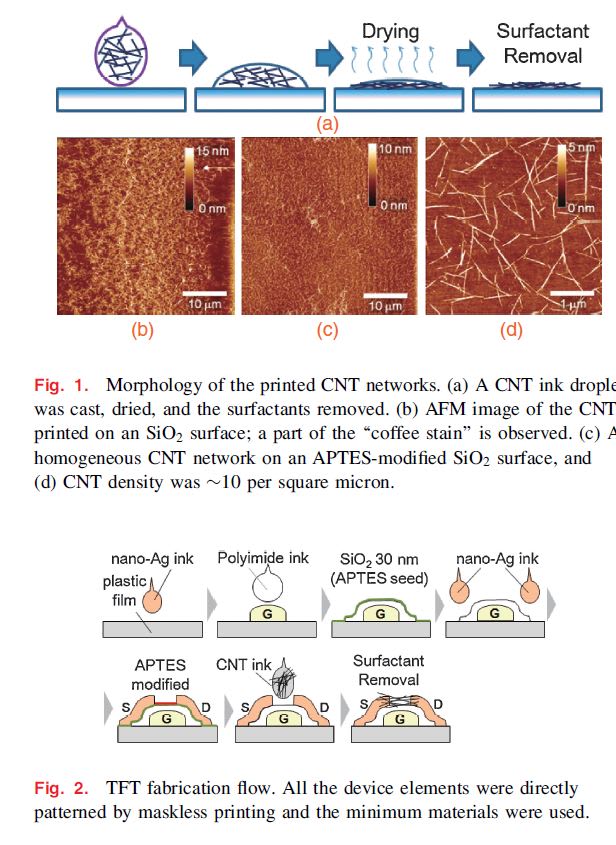

この発明の特徴は、(1)表面に付着したコーヒー滴が乾燥すると、リング状の汚れが残る現象

をコーヒーステインと呼ぶが、溶質を含む液滴が基板上で乾燥する過程では、液滴の縁での溶媒

の蒸発が大きく、液滴の中心から縁に向かう流れが生じ、それにともない溶質が液滴の縁に移動・

蓄積するために起こり、短絡などにより、オンオフ比などのトランジスタ特性が劣化障害が起こ

る。CNTインクの印刷面にあらかじめ単分子膜(3-アミノプロピルトリエトキシシラン)を形成す

ることで印刷面へのCNTの吸着を促進し、コーヒーステインの形成を抑制してCNTチャネルを均一

に印刷形成することに成功した。(2)CNTインクには電気抵抗が高い界面活性剤が含まれている

ので印刷後に除去する必要があり、従来は熱処理と洗浄処理を組み合わせ→熱処理前にウェット

処理を行う=デバイスの動作速度のキャリア移動度を3.6 cm2/Vs(オンオフ比1,000)まで向上す

ることに成功。これは従来法での値(0.087 cm2/Vs)の40倍(理由:ウェット処理によりCNTが互

いに若干凝集し、CNT間の接触抵抗が低減したため)。

※40倍ですか。それでも粘り強いですね。乞うご期待といったところ。

【進化する放射線検出器】

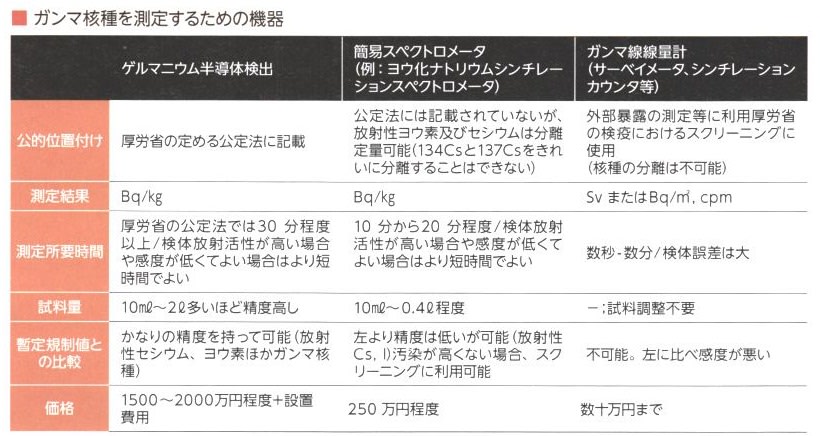

食品・水の放射線測定をするために、核種の特定など詳細な検査にはゲルマニウム半導体検出器が

必要。大手企業での放射線検査対策では、キャンベラ杜などの検出器の導入が相次いでいる。

堀場製作所{京都)が販売する放射線測定器「環境放射線モニタPA-1000 Radi」を発売。空間の放

射線量、ガンマ線を検出する。検出力式にはシンチレーション(CsI)式を採用している。小数点

第3位まで測れる。開発のきっかけは、日産自動車の工場で、輸出用自動車の検品でRadiが使われ、

本来、物体表面から発する放射線を測るにはベータ線を測定する。ガンマ線を測定するRadiは向か

なかったが、線量計がまったく入手できないという状態でRadiで代用したところ対応できたという

ことで、Radi に収り付け食品や土壌の放射能を検査する「放射能判定キット」(2万5000円)を販売し

たという。放射能問題は空間の放射線から、食品汚染にシフトしているが、これを正確にに計測す

るには数10~2000万円もするゲルマニウム半導体の計測器か必要。小規模な事業者には高価な計測

器の導入は困難。そこでRadiを用いて、試料の放射線検査できるようにしたというのがキツトの狙

いだとか。Radi が計測できる、シーベルト(被曝による生物学的影響の大きさ)からペクレル(放射

能の量}に参考値として換算できるガイドも提供する。あくまで自、黒、グレーの判定を出せる程

度の簡易検査用だが、食品汚染の不安が広がる中、簡単に食品の放射能検査かできるキットは有効

かもしれない。

【さよなら壇れい こんにちわ真木よう子】

だまされたと思って買って帰ってきたが、ん、まじ驚いた。さよなら、好きだったひと。こんにちわよう子さん。

ノンアルコールはどれも気に入らないが、これはいける。とはいえ、目の疲れがとれず、気分的に追い込ま

れている。ここはメリハリをつけ、革命的なリズムにチェンジしなければと誓う。