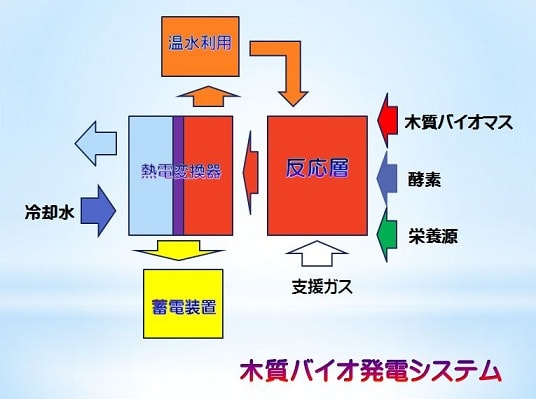

粉砕した木質バイオ燃料を新種の酵素(未開発)を育種培養した発酵反応工程に投入し、

下記の反応式のプロセスを経て、アルコールあるいはメタンガス等として最終的に残さず

効率よく発生する発酵反応エネルギー(熱量)を、温度にして50~70℃の発生温度を取り

出し、熱電変換素子配置した熱交換器で電力変換し逐次、蓄電装置に貯蔵する。また、一

時(高温)側の熱媒体=温水は温泉源、あるいは農業用熱源、さらには、畜産および水産

の畜養用熱源として利用し、発酵反応工程へ循環させる。尚、このシステムで発生する残

渣等の廃棄物は、直燃式バイオ発電装置の燃料や堆肥として使用することで百パーセント

有効利用するというデジタルバイオ発電システムを、昨夜につづき構想してみた。

(1)デンプン質はアミラーゼによる糖化グルコース生成

(C6H12O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2)グルコースのエタノール発酵

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

(3)キシロースなどベントースの発酵

3C6H12O5 → 5C2H5OH + 5CO2

(4)グルコース燃焼

C6H12O6 + 6O2 → H2O + 2CO2 + 2820kJ/mol

ここで、注目したのは(下図参照)、従来法の糖化発酵分解→エタノール発酵→エタノー

ル回収プロセスでなく、また、直接燃焼法とも異なる、酵素発酵によるグルコース燃焼と

その熱回収いうプロセスが可能かという点だ。昨夜の国内情報でのネット検索でそれらし

きものは「酵素風呂」以外見つけることができなかった。そこでは、大鋸屑に酵素を育種

し、補助的に栄養源(糖類)を添加し、回分的に空気を入れ、発酵発熱(50~70℃)を利

用しているというもので、詳しいメカニズムや関連パラメータの確定はなされてはいない。

※低位発熱量とは高位発熱量から水蒸気潜熱を差し引いた発熱量。

下記の新規考案によれば、米糠、大鋸屑、枯れ草菌、水及び栄養分などを混在させた酵素

を利用した健康風呂は、菌の活性化を維持させるために、空気を定期的に混入させる必要

がある。入浴者は、酵素風呂中に顔以外の部分を横たわって入れて埋没し、酵素混合剤か

ら出る各種の酵素の働きによって体内の老廃物を排出しながら活性化を促進させて、健康

を向上させるもので、酵素混合剤の各種の菌を維持・活性化させるためには定期的に空気

を供給する必要があり、営業中には健康風呂の浴槽中にはお客が入っているので、作業は

営業外の時間帯に行われ、人力で行う場合にはその表面を掘り返しながら耕すようにして

その内部に空気を混入させている。人力で行う場合には人件費が必要であり、しかもその

作業は営業が終わった深夜が多く、その分、人件費も割高にならざるを得ないということ

からその粉体状酵素浴の蒸らし(換気)?を自動化するための考案だ。

【符号の説明】

1 浴槽 1a 蓋 2 膨縮袋体 3 空気供給装置 31 供給ホース 4 空気排出装置 41 排出ホー

ス 5 制御装置

これをそっくり反応槽として利用すれば(換気および加湿は、圧縮+加湿空気を精密ノズ

ルなどで混入・散気・撹拌→間欠的な流動床?)、熱源をえられる。酵素浴の反応機構は

いまのところ「ブラックボックス」のままにしておいて、事例からいくと50~70℃に温度

は保たれているので、高温耐熱菌・高温耐熱酵素(化学的機能性分子)が発見育種できれ

ば、これはまた熱変換効率を高めることができる。一、二次側の熱媒体を水として循環し

反応熱を熱交換パネル式熱電変換器に移送循環させる(因みに、ホロセルロース=セルロ

ース+ヘミセルロースの発熱量は、17.5MJ/kg、リグニンは26.67MJ/kg)。勿論、低温側

空冷でも水冷でもどちらでもよい。

【符号の説明】

1温度差発電装置、2高温流体流路、3低温流体流路、4、5、6、7パイプ、

8,9熱電変換素子、15,16フィン

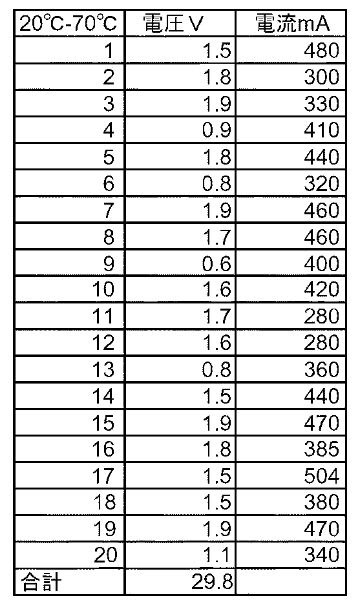

上図のゼーベック素子を用いた効果温度差発電は、エンジン、電気温水器、湯水混合装置

等の機械からの廃熱、海洋の表層水と深層水の温度差、地熱を利用した発電装置など、自

然環境として存在する熱源を利用した装置も提案されているがシステムがいずれも大がか

りなため、熱源を十分に活用してスペース効率を格段に向上させ、スペースおよび材料費

の低減、安価で、少スペースに加え高能率な温度差発電装置及び温度差発電方法で、必要

に応じ温度差と流量調整し、電圧、電流値の変更が可能な装置だという。下図は、受注毎

に製作するインデントな製品が多く、熱源の規模や形態に合わせて設計のため、時間やコ

ストが増大し温度差発電システムの発電性能の低下を招く。簡単な構成でコストを効果的

に低減し得る温度差発電装置及び熱電変換素子フレームの新規考案だ(特開2012-080761

温度差発電装置及び熱電変換素子フレーム)。

【符号の説明】

11a,11b,13伝熱板、12熱電変換素子フレーム、14a,14b,15a,15b,19,231~234穴

16,17,18,41~44パッキン、20開口部、21,56~58熱電変換モジュール、22高熱伝導性

材料、23高熱伝導性板、24,25断熱材料、26伝熱素子、28パターン、29配線、30結線用逃

げ、31押え板、32ボルト、33ナット、51外枠、52給排水管、53フレーム挿入ガイド、54温水口、

55…冷水口。

これ以外にも高性能な熱電変換素子の構造の提案や特に発熱源が存在しなくとも熱電発電

を行うことを可能とする熱電発電装置及び熱電発電方法、電気信号検出装置及び電気信号

検出方法などが発明され、実用普及段階に突入しているようだ。

特開2012-074662

熱電発電装置、熱電発電方法、電気信号検出装置及び電気信号検出方法

今回は、木質バイオ原料を酵素反応で分解燃焼させエネルギー変換しする新たなシステム

を企画提案した。木質の粉砕までに投入されるエネルギー×コストを抑えることで、コン

パクトでこれまでのシステム比べ、シンプルなプロセスで持続可能なデジタルバイオエネ

ルギーを取り出すことができるものだと考えている。心臓部であるゼーベック素子を使い

デジタル革命の第二、五則(ダウンサイジングおよびイレージング)を応用したシステム

でだ。尚、シームレスとは、温度差だけで恣意に熱電変換できるので、従来の、タービン

や燃焼ボイラーを不要とする。当面は(1)発酵機構の確定(2)目標変換効率70%以上

の達成である。