ボストン爆破テロ事件について、作家の村上春樹は、3日付の米ニューヨーカー誌寄稿した。ラ

ンナーの一人としてボストン・マラソンへの愛を語った上で、この傷を癒やすには、報復を企て

るのではなく、誠実に静かに時を積み重ねる必要があると語りかけたという。それによると、事

件による深い傷をどう癒やすかを問い、1995年の地下鉄サリン事件被害者にインタビューした自著「

アンダーグラウンド」に触れ、時間の経過は、いくつかの痛みを遠ざけるが、新しい痛みもまた

引き起こすと精神的外傷がいかに人生を一変させ、傷を隠そうとしても、また報復を考えても決して救

いにはならない、この傷を記憶し、痛みから目をそらさずに誠実に静かに時を積み重ねる必要がある。毎

日走り続けることを通し、傷つき、命を失った人たちを悼むと表明し、ボストン・マラソンが傷を癒やし、再

び復活することを願うと寄稿をまとめてあるという。

もちろんいちばん地下鉄サリン事件を惹き起した重要な要因はオウム真理教の理念のなか

にあるというべきだ。しかし地下鉄サリン事件が世界史的な大都市における大量殺傷の次元

を産み出すのには、戦後のすべての過激な、政治体制に抗議し、反抗する運動と社会にたい

する異議申し立ての方法と、もうひとつ時代の流れの偶然が(必然がといってもおなじだ)

加担することが必須の条件だったとおもっている。仮りにオウム真理教に地下鉄サリン事件

をもう一度やってみろといったとしても、偶然(必然)の条件が加担しないかぎりできない

とおもう。それほど稀有な世界史的な大量殺傷が大都市で実行されたものだった。

しかしわたしたちは、オウム真理教と教祖麻原彰晃を殺人集団と殺人鬼教祖とするような『

世論』を造り上げるのは誤りだ、教祖麻原彰晃の宗教家としての理念と力量を解明し、オウ

ム真理教の教義がどこにあるかをそれ自体として評価し、なぜ「地下鉄サリン散布」のよう

な、オウムと何の関わりもなく、憎悪や対立もなかった偶然の市民を狙った未曾有の殺傷行

為を実行したのかを明確に解明しないままに、殺人(鬼)集団として抹殺しようとする『世

論』を、検察、政党、新聞、テレビ、週刊誌、曲学阿世の知識人と結びついて造り上げた、

中村弁護士らの行為は、法曹家として不当なものだと主張し、表現しただけで、オウムの麻

原彰晃を擁護するものだと故意の曲解をでっちあげられ、村上春樹の言い方では『袋叩き』

にあった。わたしは中村弁護士らの仕事は、法曹家としての範囲を逸脱して、『世論』操作

に手を出した不当なものであり、オウム真理教の事件が何を意味するかについて誤った『世

論』造り上げるの寄与したと評価している。

たとえば千代田線の実行者は林郁夫で運転手役は新実智光であるというように。このサリン

撒布の実行者とその運転手のペアーの紹介と解説の文章の全部に共通している村上春樹の記

述の特徴がひとつある。それは地下鉄サリン撒布の実行者と運転手の背後に、〈それを指令、

指示した麻原彰晃〉の影を無意識のうちに実体化して存在させていることだ。あるいは裁判

が現在(一九九七年四月下旬)より進行してゆくと村上春樹の無作為の前提が立証されるこ

とがあるのかもしれない。しかし村上春樹とはまったく別なやり方でオウム真理教とくに教

祖麻原彰晃の宗教家としての力量と理念の方に重点をおいた視線で、わたしなりの関心を払

って、それを文章にしてきたかぎりにおいて、地下鉄にサリンを撒布する指示、または指令

が麻原彰晃からなされたという証言も証拠も提出されていない。また決定されてもいない。

だがオウム真理教が差出した物語が馬鹿げていて、荒唐無稽で麻原彰晃や信者たちをあざ笑

うことができたが、『こちら側の私たち』はそれに対置させ、『麻原の荒唐無稽な物語を放

逐できるだけのまっとうな力を持つ物語』を手にしていない。実のところそんな物語を造り

上げたいというのが、小説家として長いあいだじぶん(村上春樹)のよろうとしてきたこと

だと述べているあとがきの『目じるしのない悪夢』の言葉は、半分しか信用する気になれな

い。麻原の宗教的理念を荒唐無稽だと言いきる思想的力量をわたしはもっていないからだ。

ただどちら側でもない場所がありうることを言うためにこの書評を書いた。

「どちら側でもない:村上春樹『アンダーグラウンド』を読む」

吉本隆明 『群像』1997.06 PP.366-377

アカは成績が図抜けて優秀だった。とくに身を入れて勉強をしているようにも見えないが、

すべての科目でトップクラスだった。でもそれを鼻に掛けるでもなく、一歩後ろに引いて周囲

に気を配るところがあった。まるで自分の頭脳が優秀であることを恥じるみたいに。ただ小柄

な人によく見られるように(身長は最後まで百六十センチを超えなかった)、いったんこうと

決めたら、たとえそれが些細なことであっても簡単には譲らない傾向があった。理屈の通らな

い規則や、能力に問題のある教師に対して真剣に腹を立てることもよくあった。生来の負けず

嫌いで、テニスの試合で負けると不機嫌になった。負けっぷりが悪いというのでもないのだが、

明らかに口数が少なくなった。他の四人はそのような彼の短気をおかしがって、よくからかっ

たものだ。そして最後にはアカ自身も笑い出した。父親は名古屋大学経済学部の教授だった。

アオはラグビー部のフォワードで、体格は申し分なかった。三年生のときにはチームのキャ

プテンをつとめた。肩幅があって胸がぶ厚く、額が広く、口が大きく、鼻がどっしりとしてい

た。ハッスル≒フレーヤーで、生傷が絶え間なかった。地道な勉学にはあまり向かないが、性

格が明るく、多くの人に好かれた。まっすぐ人の目を見て、よくとおる声で話をした。驚くほ

どの大食漢で、なんでも実にうまそうに食べた。悪口は滅多に口にせず、人の名前と顔をすぐ

に覚えた。よく人の話を聞き、場をまとめるのが得意だった。つくるは彼がラグビーの試合前

に円陣を組んで、仲間の選手たちに檄を飛ばしていた光景を今でもよく覚えている。

彼は叫んだ。「いいか、これからおれたちは勝つ。おれたちにとっての問題はどのようにし

て勝つか、どれくらい勝つかだ。負けるという選択肢はおれたちにない。いいか、負けるとい

う選択肢は、おれたちにはない!」

「おれたちにはない!」と選手たちは大声で叫び、フィールドに散っていった。

しかし彼らの高校のラグビー・チームはとくに強いわけではなかった。アオ自身は運動能力

に恵まれた、クレバーな選手だったが、チーム全体のレベルはまずまずというところだった。

奨学金を出して全国から優秀な選手を集めてくる私立高校の強豪チームには、しばしばあっけ

なく敗北を喫した。しかし試合がいったん終わってしまえば、アオは勝敗のことはそれほど気

にしなかった。「大事なのは勝とうという意志そのものなんだ」と彼はよく言ったものだ。「

実際の人生で、おれたちはずっと勝ち続けることなんてできない。勝つこともあれば、負ける

こともある」

「そして雨天順延もある」と皮肉屋のクロが言った。

アオは哀しそうに首を振った。「君はラグビーを野球やテニスと混同している。ラグビーに

は雨天順延はない」

「雨が降っても試合をするの?」とシロは驚いたように討った。彼女はすべてのスポーツに対

して興味と知識をほとんど持ち合わせなかった。

「本当だよ」とアカがもっともらしく□を挟んだ.「ラグビーの試合はどんなに雨が降っても

中止にならない。だから毎年多くの選手が競技中に溺れて死ぬ」

「なんてひどい!」とシロが言った。

「馬鹿ね、もう。そんなの冗談に決まってるでしょうが」とクロがあきれたように言った。

「話が逸れてしまったけど」とアオが言った。「おれが言いたいのは、上手な負けっぷりも運

動能力のひとつだということだよ」

「そして君は日々その練習に励んでいる」とクロが言った。

シロは古い日本人形を思わせる端正な顔立ちで、長身でほっそりして、モデルのような体型

だった。髪は長く美しく、艶のある漆黒だ。通りですれ違った多くの人が、思わず振り返って

彼女を見た。しかし彼女白身にはどことなく自分の美しさを持て余しているような印象があっ

た。生真面目な性格で、何によらず人の注目を引くことが苦手だった。美しく巧みにピアノを

弾いたが、知らない人がいる前でその腕を披露することはまずなかった。ただアフタースクー

ルで子供たちに辛抱強くピアノを教えているとき、彼女はことのほか幸福そうに見えた。それ

ほど明るくのびやかな顔をしたシロを、つくるは他の場所で目にしたことがなかった。何人か

の子供たちは、通常の勉強には向いていないかもしれないけど、自然な音楽の才能を持ってい

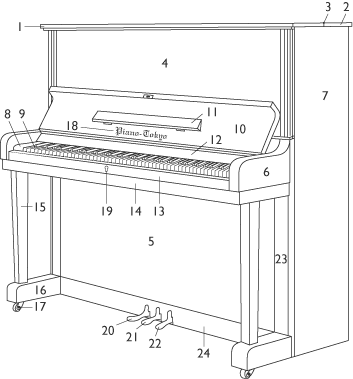

るし、このまま埋もれさせてしまうのは惜しい、と彼女は言った。しかしそのスクールには骨

董品に近いアップライト・ピアノしかなかった。だから五人は新品のピアノを手に入れるため

に、熱心に募金活動をした。夏休みには全員でアルバイトをした。楽器会社にも足を運んで協

力を仰いだ。そして長い努力の末にようやくグランド・ピアノを入手することができた。高校

三年生の春のことだ。彼らのそのような地道な奉仕活動は注目され、新聞にも取り上げられた。

シロは普段は無口だが、生き物が好きで、犬や猫の話になると顔つきががらりと変わり、夢

中になって話し込んだ。獣医になるのが夢だと本人は言ったが、彼女が鋭いメスを手にラブラ

ドルの腹を切り裂いたり、馬の肛門に手を突っ込んだりしている情景が、つくるにはどうして

も想像できなかった。専門の学校に行けば、当然そういう実習は必要になる。父親は名古屋市

内で産婦人科医院を経営していた。

クロは容貌についていえば、十人並みよりはいくらか上というところだ。でも表情が生き生

きとして、愛嬌があった。大柄で全体にふっくらとして、十六歳のときから既にしっかり胸が

人きかった。自立心が強く、性格はタフで、早口で、頭の回転も同じくらい速かった。文系の

科目の成績は優秀だったが、数学や物理はひどいものだった。父親は名古屋市内に税理事務所

をかまえていたが、その手伝いはとてもできそうにない。つくるはよく彼女の数学の宿題を手

伝ってやったものだ。クロはきつい皮肉をよく口にしたが、独特のさっぱりしたユーモアの感

覚があり、彼女と話すのは楽しく刺激的だった。熱心な読書家でもあり、常に本を手にしてい

た。

シロとクロの二人は中学校の時にもクラスが同じで、五人がグループを形成する前から、お

互いをよく知っていた。彼女たち二人が並んでいるところは、なかなか素敵な眺めだった。芸

術的才能を具えた、しかし内気なとびっきりの美人と、聡明で皮肉屋のコメディアン。ユニー

クな、そして魅力的な組み合わせだ。

そう考えてみればグループの中で、多崎つくるだけがこれという特徴なり個性を持ちあわせ

ない人間だった。成績も中の上というところだ,勉強をすることにさして興味は持てないが、

ただ授業中は常に注意深く耳を澄ませ、最低限の予習と復習は欠かさなかった。小さいときか

らなぜかそういう習慣が身についていた。食事の前に必ず手を洗い、食事のあとで必ず歯を磨

くのと回しように。だからまわりから注目されるような成績を取ったことはないものの、どの

科目も及第点は楽にクリアしていた。両親も、とくに問題がない限り、学校の成績についてう

るさく言う人間ではなかったし、無理に塾に通わせたり、家庭教師をつけたりするようなこと

もしなかった。

運動は嫌いではないが、運動部に入って積極的に活動したりはせず、家族や友人たちととき

どきテニスをし、ときどきスキーに行き、ときどきプールで泳ぐ。その程度だ。顔立ちは整っ

ていたし、人からも時折そう言われたが、それは要するに「とりたてて破綻がない」というだ

けのことだ。彼自身、鏡で自分の顔を眺めていて、そこに款いがたい退屈さを感じることがし

ばしばあった。芸術方面に深い関心があるわけでもなく、これという趣味や特技もない。どち

らかといえば□が重く、よく顔が赤くなり、社交が苦手で、初対面の人と一緒にいると落ちつ

かなかった。

あえて言うなら彼の特徴は、五人の中で家がおそらくいちばん裕福であることと、母方の叔

母がベテランの女優として、地味ではあるけれど名前をまずまず広く世間に知られていること

くらいだった。しかしつくる個人についていえば、人に誇れるような、あるいはこれと示せる

ような特質はとくに具わっていない。少なくとも彼自身はそのように感じていた。すべてにお

いて中庸なのだ。あるいは色彩が希薄なのだ。

PP.9-13

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

【反帝国主義という話】

彼女が例のように作業中にたずねる。憲法改定についてどう思うのかと。例の改定手続き論だろ

う。悩ましいね。しかし、手続き論より、改定後のこの国がどこに向かうかの議論をしなくちゃ

ね。安倍政権のバックグラウンドには、新保守主義(=ネオコン)があり、帝国主義への傾斜が

あるのなら、反帝国主義の立場で議論する必要がある。なので、先送りだと言い終えて、昨日の

疲れがどっと吹き出す気鬱で話を切り上げた。