東京ドームでの息づまりような阪神-巨人戦をテレビ観戦していたが、あらためて勝負の機微とい

うか、選手たちが織りなす人間模様の摂理の不思議さに驚く。その場面はいくらでもあったが、サ

ンスポの記事にあるように-ひしゃげた白球が一塁の手前でポーンと弾み、一塁手・脇谷の頭上を

越えた。スタートをきっていた一走・田上が快足を飛ばして一気に生還。奇跡だ!奇跡が起きた。

延長十二回二死一塁で代打として登場し決勝の右翼線二塁打を放った桧山進次郎外野手(43)が

ニ塁上で2度ガッツポーズ-延長12回の攻防の見応えの余韻はながく糸を引いた。投手のボール

に掛かる微妙な指先の加減ひとつ、全身を被せ踏み込み投げ込む身体バランスひとつ、それを迎え

撃つ打者の球種の読みとの駆け引きの結果が招くバットスイングの軌道ひとつ、対戦場面に併せた

野手の布陣位置から、打ち返されたボールへの反応ひとつと無数に想定される結末はひとつ。無情

にも、守備体形の不適合を嘲笑うかのように脇谷の頭上をすり抜ける。これぞ「野球万華鏡」。わ

たしみたいな無精な似非阪神フアンにも、アンチ阪神フアンにも間違いなく堪能させてくれた。

セカンドライフに入って最大の成果?というのが、家庭菜園や草木の生命を生き生きと実感できた

ことにある。最近は、人間がやさしく接すると草木もそれに反応するという確信をえたことだ。そ

んな思いを裏付けるような研究が報告された。つまり、植物は化学物質のにおいをかぐ「嗅覚」や、

隣人に反射した光を見る「視覚」に加え、周囲の音を聞く「聴覚」も備わっている可能性があると

いう研究だ。西オーストラリア大学の進化生態学者モニカ・ガリアーノ(Monica Gagliano)らによ

ると、隣の植物の音を「聞いた」植物は、自ら成長を促進させ、あるいは音響信号を利用してコミ

ュニケーションを取っている可能性があるという。植物が“良き隣人”を認識することを実証し、

このコミュニケーションは音響的な信号の交換に基づくと考えられると話す。つまり、植物は化学

物質のにおいをかぐ「嗅覚」や、隣人に反射した光を見る「視覚」に加え、周囲の音を聞く「聴覚」

も備わっている可能性もあり、「植物は、私たちの想定よりもずっと複雑な生物体だ」という。

例えば、バジルなど、雑草や害虫を防ぐ「良き隣人」の隣にトウガラシを植える実験を行ったとこ

ろ、単独で植えたときよりも早く発芽し、健やかに成長することが確認され、また。光や化学物質

の信号を遮断できぬように黒いプラスチックで隣の植物と遮断した場合でも同じ結果を得たという。

つまり、トウガラシの若木は、隣の植物の種類を認識し、それに応じて成長しているようなのだと。

意図的かどうかは別にして、植物細胞の内部で生成される音響振動がカギを握っているのだろうと

推測している。「音というのは、媒体の制限が少なく、非常にしっかりと伝わる。したがって、振

動に基づくコミュニケーションは最も簡単で直感的な方法といえる」と。すでに、同研究チームは

昨年の研究で、トウガラシが、ハーブの一種のフェンネル(ウイキョウ)など、ほかの植物の成長

を阻害する化学物質を放出する「悪しき隣人」に囲まれたときそれを認識することを実証している。

また、カリフォルニア大学デービス校の生態学者リチャード・エバンス(Richard Evans)は、今回の

研究を受け、詳細な分析が必要だが、非常に興味深い成果だ。未知のコミュニケーション手法の存在が確

かめられたとする。コミュニケーションの秘密が解明できれば、人類にとっても実用的なメリットがあると話し、

例えば、農業で音を利用すれば、特定の植物の成長を促進したり、抑制したりすることが可能になり、化学

肥料や農薬などが不要になるかもしれないというのだ。また、研究チームの一員で、同じく西オーストラリア

大学に所属するマイケル・レントン(Michael Renton)は、ただし、音の影響の規模はかなり小さいかも

しれないと話し、発芽速度をほんの少し早めるだけであれば、わざわざ音楽をかけるのは経済的に

割に合わない可能性がある。今後の研究で確かめていきたいとも語っている。

奇蹟的なという言葉が、こんなに日常的に感じられるのはやはり、科学技術の急伸のたまものであ

ると思っている。と言っても、植物と人間のとの関係で言えばギリシャ神話や古代からの物語や精

霊信仰などでもそれらしく表現伝承されてきた。その関係性を科学技術が確証担保し、それがまた

関係を深化させるというわけで、かって物理学上の想像物質がいまでは確証されてきている。例え

ば、遺伝子的側面からは遺伝子検査・遺伝子診断が実用段階に入り、新規事業として急速に拡大し

ていくだろう。

有り体に言うと、定期的な微量採血による遺伝子診断システムにより健康管理が当たり前に行われ

る社会が実現しているだろう。

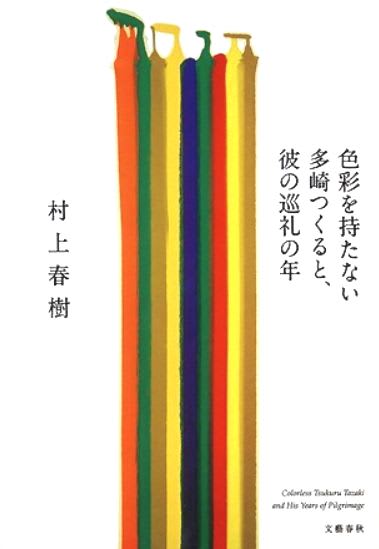

それが起こったのは大学一年生の夏休みだった。そしてその夏を境に多岐つくるの人生は、

以前とは成り立ちの異なるものになってしまった。鋭く切り立った尾根が前後の桂物相を一変

させるみたいに。

彼はいつものように、大学が休みに入るとすぐに荷物をまとめ(たいした荷物はない)、新

幹線に乗った。そして名古屋の実家に帰ってI息つくと、すぐに四人の家に電話をかけた。し

かし誰とも連絡がとれなかった。四人とも外出しているということだった。きっとみんなで揃

ってどこかに出かけているのだろう、電話に出たそれぞれの家族に伝言を残し、一人で街に出

て散歩し、繁華街の映画館に入ってとくに見たくもない映画を見て時間を潰した。帰宅して家

族と一緒のタ食をとってから、もう一度四人の家に電話をかけてみた。まだ誰も帰っていなか

った。

翌日の昼前に再び電話をかけてみたが、同じように全員が不在だった。彼はまた伝言を残し

た。もし帰ってきたら、こちらに電話をもらいたいと。わかった、そのように伝えると、電話

に出た家族は言った。しかしその声の響きに含まれた何かが、つくるの心にひっかかった。最

初の日は気づかなかったのだが、普段の声とは微妙に印象が違う。人々はなぜか、彼と親しく

話をすることを避けているように感じられた。一刻も早く電話を切りたいという気配がそこに

はあった。とくにシロの姉の声はいつもよりずいぶん素っ気なく響いた。つくるはその二歳年

上のお姉さんと気が合って(妹ほど目立たないけれど、やはり美しい女性だ)、シロに電話を

するついでに、機会があればちょっとした冗談を交換するのが常たった。少なくとも親しげな

挨拶くらいは交わした。しかし彼女は今回、いやにそそくさと電話を切った。四人の家に電話

をかけ終えたあと、つくるは自分がたちの悪い特殊な病原菌の保侍者になったような気がした。

何かがあったのかもしれないとつくるは思った。自分かいない間にここで何かが起こって、

それで人々は彼に対して距離を置くようになったのだ。なにかしら不適当な、好ましくない出

来事が。しかしそれがいったいどんなことなのか、どんなことであり得るのか、いくら考えて

も思い当たる節はなかった。

胸に間違った何かの塊を呑み込んでしまったような感触が残った。それを吐き出すことも、

消化することもできない。その日は家から一歩も出ず、電話がかかってくるのを待った。何か

をしようとしても意識が集中できなかった。自分か名古屋に帰ってきたことは四人の家族に繰

り返し伝えた。いつもならすぐにでも電話がかかってきて、弾んだ声が聞こえるところだ。し

かし電話のベルはいつまでも堅く沈黙を守っていた。

夕方になって、もう一度こちらから電話をかけてみようかとつくるは思った。しかし思い直

してやめた。みんな本当は家にいたのかもしれない。しかし電話に出たくなかったので、居留

守を使ったのかもしれない。家族に「もし多崎つくるから電話があったら、自分はいないと言

っておいて」と頼んだのかもしれない。だから電話に出た家族は妙に居心地の悪い声を出して

いたのだ。

なぜ?

理由は思い浮かばない。この前グループの全員が集まったのは五月の連休だった。つくるが

新幹線に東って東京に戻るとき、四人はわざわざ駅まで見送りに来てくれた。そして列車の窓

に向けてみんなで大げさに手を振ってくれた。まるで遠い辺境の地に出征する兵士を見送るみ

たいに。

そのあとつくるは東京からアオにあてて何通か手紙を書いた。シロがコンピュータを苦手と

していることもあり、彼らは日常的に紙の手紙をやりとりした。そしてアオがその代表窓口の

役を引き受けていた。彼に手紙を出せば、それはほかのメンバーにも回覧される。そうすれば

似たような手紙を四通、個別に書く手間は省ける。彼は主に東京での生活について書いた。自

分がそこでどんなものを目にして、どんな体験をして、どんなことを感じているか。何を見る

にしても、何をするにしても、みんながそばにいてくれたらどんなに楽しいだろうといつも思

っている。それは彼が本当に感じていることだった。それ以外、たいしたことは何も書いてい

ない,

四人の方も何度か連名でつくるに手紙を書いてきたが、そこにもネガティブなことは書かれ

ていなかった。彼らが名古屋でどんなことをしているかが詳しく報告されているだけだ。みん

なは生まれ育った街で、学生生活を存分に楽しんでいるようだった。アオが中古のホンダ・ア

コードを買って(後部席には犬の小便のように見える染みがついている)、それに乗ってみん

なで琵琶湖まで遊びに行った。五人が楽に乗れる車だ(誰かが過剰に太りすぎない限り)。つ

くるがいないのが残念だ。夏にまた再会できるのを楽しみにしている、と最後にあった。つく

るの目には、本心からそう書かれているように見えた。

その夜はうまく眠れなかった。気が高ぶり、いろんな多くの思いが頭を去来した。しかし結

局のところそれらは、いろんな形状をとったひとつの思いに過ぎなかった。方向感覚を失った

人のように、つくるは同じ場所をただぐるぐると巡回していた,ふと気がつくと前と同じ場所

に戻っていた。やがてそのうちに彼の思考は、頭の溝がつぶれたネジのように、前にも後ろに

も進めなくなった。

午前四時まで彼はベッドの中で起きていた。それから少しだけ眠り、六時過ぎにまた目を覚

ました.食事をとる気にはなれなかった。オレンジジュースをグラスに一杯飲んだが、それで

も軽い吐き気がした。家族はつくるが急に食欲を失ったことについて心配したが、なんでもな

いと彼は答えた。ただちょっと胃が疲れているだけなんだと。

その日もつくるはずっと家にいた。電話の前で横になって本を読んでいた。あるいは本を読

もうと努力していた。昼過ぎに四人の家にもう一度電話をかけてみた。気は進まなかったが、

こんなわけのわからない気持ちを抱え込んだまま、ただ電話がかかってくるのを待ち続けるわ

けにはいかない。

結果は同じだった。電話に出た家族は素っ気なく、あるいは申し訳なさそうに、あるいは過

度に中立的な声で、彼らが家にいないことをつくるに告げた。つくるは短く、しかし丁重に礼

を言って電話を切った。今回は伝言を残さなかった。おそらく白分かこんな事態が続くことに

耐えられないのと同じように、彼らも毎日居留守を使い続けることに耐えられなくなるはずだ。

少なくとも実際に電話に出る家族は音を上げるはずだ。つくるはそう踏んでいた。こちらから

電話をかけ続けていれば、そのうちに何かしらの反応があるに違いない。

予想通り、夜の八時過ぎにアオから電話がかかってきた。

「悪いけど、もうこれ以上誰のところにも電話をかけてもらいたくないんだ」とアオは言った。

前置きらしきものはなかった。「やあ」も「元気か?」も「久しぶりだな」もない。冒頭の

「悪いけど」というのが彼の口にした唯一の社交的言辞だった。

つくるは一度息を吸い込み、相手の口にした言葉を頭の中で反復し、素早く考えを巡らせた。

その声に含まれた感情を読み取ろうとした。しかしそれはただ形式的に読み上げられた通告に

過ぎなかった。感情の入り込む隙間もない。

「電話をかけてほしくないとみんなが言うのなら、もちろんかけない」とつくるは答えた、言

葉はほとんど自動的に出てきた。ごく普通の冷静な声で言ったつもりだったが、それは彼の耳

には自分の声ではなく、見知らぬ人間の声として響いた。どこか遠い街に住んでいる、まだ一

度も会ったことのない(そして今後会うこともないであろう)誰かの声として。

「そうしてくれ」とアオは言った。

「人のいやがることをするつもりはないよ」とつくるは言った。

アオはため息とも同意の呻きともつかない声を出した。

「ただ、どうしてそういうことになったのか、できれば理由を知りたい」とつくるは言った。

「それはおれの□からは言えないよ」とアオは言った。

「誰の目からだったら言えるんだ?」

電話の向こうでしばし沈黙があった。厚い石壁のような沈黙だ。鼻息が微かに聞こえた。つ

くるはアオの平べったい肉厚の鼻を思い浮かべながらそのまま侍った。

「自分で考えればわかるんじゃないか」、アオはやっとそう言った。

つくるは一瞬言葉を失った。この男は何を言っているのだろう? 自分で考える? これ以

上いったい何を考えればいいんだ? これ以上深く何かを考えたら、おれはもうおれではなく

なってしまう。

「こんな風になって残念だ」とアオは言った。

[それは全員の意見なのか?」

「ああ。みんな残念に思っている」

「なあ、いったい何かあったんだ?」とつくるは尋ねた。

「自分に聞いてみろよ」とアオは言った。哀しみと怒りの震えが僅かにそこに聴き取れた。し

かしそれも一瞬のことだった。つくるが言うべきことを思いつく前に電話は切れた。

PP.29-35

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

文学作品は意味論としては何も語らないで、腹話術のようにたくさんのことを語れる器だといっ

ていい。わたしはこの作家はまだやれるとおもった。その条件は創造のモチーフに含まれている〈自足〉

をやぶることで、言葉の無意識の井戸に、重鉛を下ろすことだとおもえる。

吉本隆明 刊行年 1994

「村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第1部・第2部 新潮社;消費のなかの芸(21)」

掲載誌名 Cut卷5、号6、PP.112-113

【イタリア版食いしん坊万歳】

グリーンピースのタマネギ炒め Piselli con la cipolla

おいしく作るには、グリーンピースは新鮮で粒が小さく、柔らかいものを選ぶべきである。料理の作り方は簡

単で油を熟した鍋に、薄く刻んだタマネギを入れ、タマネギがしんなりしたら、グリーンピースを加え,数回か

きまわし、塩、コショウで味付けをして、さらに砂糖を加え、もう一度かき混ぜて煮えたらできあがり。