自然の美。社会的な機会。

簡単に野原や公園にたどり着ける。

低い家賃、高い賃金。

低い税金、やることはたくさんある。

低い物価、重労働はない。

起業のための場所、資金の豊富さ。

澄んだ空気と水、よく整備された下水。

明るい家庭と公園、煙やスラムはない。

自由。共働。

エベネサー・ハワード『明日の田園都市』

【コク味とは】

「「味の素」という企業はいまではグローバルな言葉として定着したが、味覚の分野では「ウマ味」

「コク味」という言葉がそのまま横文字になっている。つまり、「ローカルな深耕の展開の正否が、

グローバルの鍵を握る」という単純明快な論理に帰着するということに他ならない。さて「コク味」

とはなんだろう?「コク味」とは、基本味(特に甘味、塩味、うま味)を増強し、味覚の持続性、

厚み、広がりなどを意味するというが、食べ物の味は5つの基本味だけで、あるいはその他の辛味

などを足し合わせても、説明できるようには思えないし、もっと複雑な感覚として感じているが、

そのメカニズムには明らかになっていない部分が多い。勿論、味のほかに香りや食感も大切であり、

これらが総合されて食品の「おいしさ」に関係する。スープや日本酒などの、ある種の濃厚感とし

て「こく」あるいは「コク味」があるというが、一般には好意的な表現として用いられ、醸造の世

界では「コク味」が古くから用いられ、品質の尺度にもなっている。この「こく」「コク味」を用

いて食品の品質を高めようする試みは古くからあり、1990年頃には「コク味」タイプの調味料が市

販されている。「コク味」タイプの調味料の多くは、肉エキスやタンパクの加水分解物、酵母エキ

スなどを含み、食品業界ではその特徴を「こく」「コク味」などと表現する。

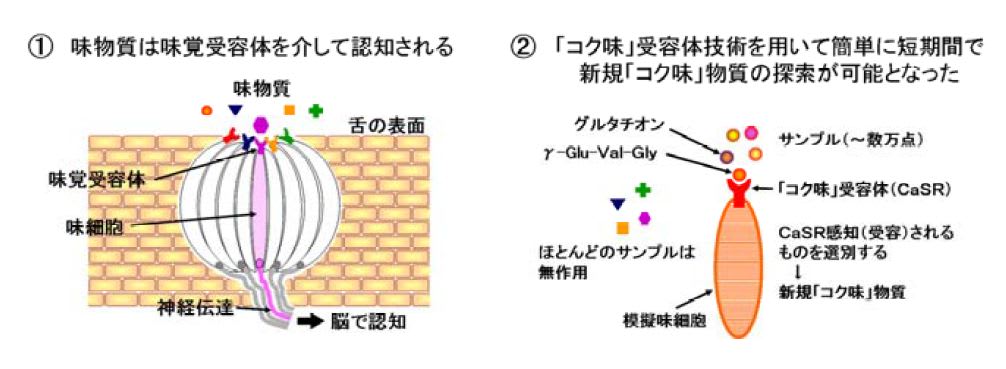

「コク味」の受容機構であるカルシウム感知受容体(Calciurn-sensing receptor, CaSR)の発見とこれ

を用いた新しいアゴニストの発見、味覚受容への関与、天然物中のアゴニストの同定、さらに「コ

ク味]の商業的価値について説明すると次のようになる。なお、アゴニストとは薬、作用薬という

意味を表す。カルシウム感知受容体(CaSR)が「コク味」の感知(受容)を担っていることが明ら

かにされ、受容体技術(①、②)を用いて効率的な「コク味」物質探索が可能となり高活性化合物

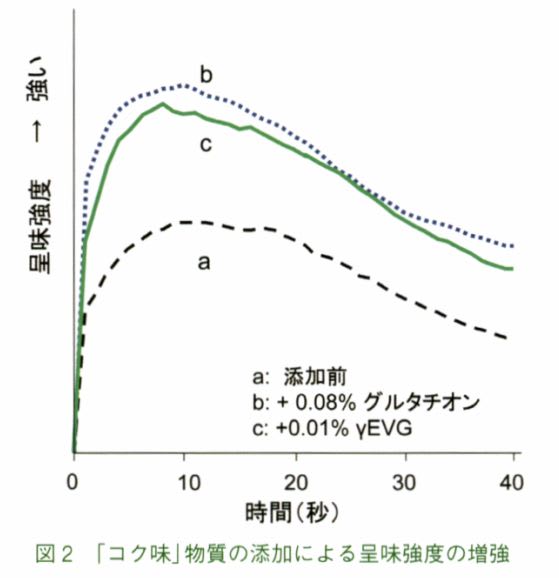

(γ-Glu-Val-Gly)を創出した(③)。官能評価によって既知の「コク味」物質(グルタチオン)よ

り10 倍以上強い活性を有することが確認されたした(④)。近年、味覚機構が分子生物学的に解明

されるようになり、味覚を修飾する「コク味」という概念に科学的エビデンスが加えられ、味覚全貌の

理解に向けた新たな方向性が示された。多数のγグルタミルペプチドが「コク味」物質であること

が明らかになり、これらが天然食素材に広く存在することから、「コク味」物質による食への貢献

が期待される。CaSRで感知(受容)されるものが「コク味」を呈し、カルシウムも(高濃度では苦

味)低濃度では「コク味」を呈することが確認されている。

もともと、カルシウム感知受容体は生体内のカルシウムを感知し血液中の濃度を制御する機能とし

て発見され、そのアゴニストには甲状腺機能障害の治療薬として用いられてもいる。当時、グルタ

チオンは「コク昧」物質として知られてはいたものの、その特性や作用機序については知られてい

なかった。一方、CaSR は T1R1 や TIR2、TIR3 など、うま昧や甘味の受容に関係する受容体(Gタ

ンパク共役型受容体、GPCR)と同じクラスCに属し、昧覚になんらかの関係があることがわかっ

ていた,下図はクラスCに属するGPCRの系統を示すものであるCaSR活性の測定は、CaSR遺伝子を

導入したアフリカツメガエルの卵母細胞を用いて行われたジ・ペプチドとトリ・ペブ千ドのライブ

ラリーを対象に CaSR 活性が評価され、46のγグルタミル・ペブチドに CaSR 活性が認められた

CaSRアゴニストとしてL-アミノ酸(20種類すべて)が知られているがアミノ酸はクラスCのGPCR

に共通する構造で、ビーナス・フライトラップ・ドメイン(食虫植物のハエトリ草のような動きで

アゴニストを捕らえる構造)に結合し、この結合には、アミノ酸のアミノ基とカルボキシル基が関

係するとされる。

これは遊離のアミノ酸とγグルタミル・ベフチドに共通している溝辺であり、N未のγグルタミル

垠仝β-アスバラギン酸やβ-アラニンに置き換えたときに活性が大幅に低ドすることからこの構造

に特異性があり、2番目のアミノ酸が脂溶性、塩基性または酸性のアミノ酸ではCaSR活性はなく、

この構造的特徴もアゴニスト活性に関係していると考えられる 評価されたジ・ベプチド、トリ・

ペプチドのライブラリーの中で最も強い活性を示した化合物としてγグルタミル・バリル・グリシ

ン(γEVG)が発見された。

ヒトゲノムの解読を背景にして発展したゲノム創薬で用いられた受容体技術は、1990年代の後半か

ら味覚の研究に応用され、基本味の受容機構が次々に解明された。さらに解明された受容機構を用

いた細胞での評価系はこれも医薬探索で進展したHTS(ハイ・スループット・スクリーニング)技

術と結び付けられて、アゴニストやエンハンサー(遺伝子の転写量増幅機能)の探索につながり、

米国のベンチャー企業などから基本味を持つアゴニストやそのエンハンサーが報告され、CaSRアゴ

ニストそれ自身には味も匂いもなく、基本味を増強するとともに口腔感覚を修飾し、食品中で風味

を修飾し、おいしさに寄与する。この特性は日本では「こく」あるいは「コク味」と呼ばれ、すで

に一定の市場を形成しており、海外の食品系企業からも注目を集めはじめてはいるか、そのメカニ

ズムや機能成分についても解明がようやく始まったばかりである。

このような風味修飾機能は、基本味だけでは説明できないおいしさに重要な役割を果たしているの

かもしれない。また、このような風味修飾によるおいしさへの寄与は日本食に特有のことではない

と考えられる。うま味物質としてグルタミン酸塩が百年以前に発見され、事業化されるとともによ

り効率的な生産方法が開発されて、広く匪界中の人々がうま味を食品に利用できるようになってい

る。その市場は拡大を続け、世界の食の豊かさに貢献している。「コク味」物質としてのCaSRアゴ

ニストの発見とその受容・修飾の仕組みの解明は、味覚や風味についての理解を深めるとともに、

新しい可能性があり、新しい味覚・風味科学の深耕が予想される。

※ 出典:「なぜ植物工場なのか」、古在豊樹、バイオサイエンスとインダストリー 2013.vol.71.No.3

【植物工場=農業の高度化の課題】

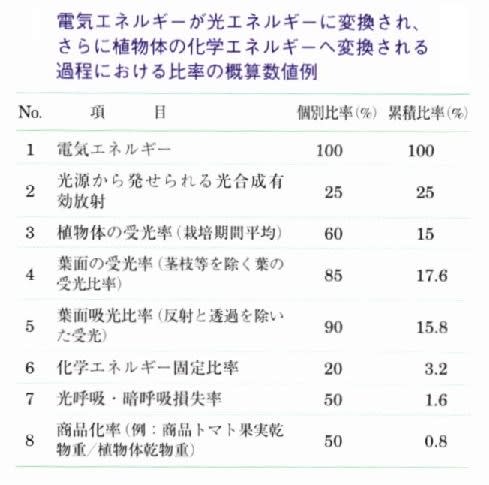

いうまでもなく、植物工場の建設の背景に、上表の2、3、7、9がプライオリティーのトップに

挙げられるが、ここでは、課題について俯瞰し問題解決への諸策考察を行う。そこで、確認のため

次のようなことをお復習いしておこう。

緑色植物は、光独立栄養生物であり、その成長に必須な資源は、光エネルギー、C02、水、無機栄養

素(チッソ、リン、カリなと)および、最適環境温度など。また微生物や動物は従属栄養生物であり、

従属栄養生物の成長には、直接的または間接的に植物に由来する有機物をエサとして摂取すること

が必須で、植物はC02を吸収し、酸素を紋出しながら成長し、微生物と動物は酸素を吸収し、C02を

放出し成長する。両者の成長に必須な物質が相補的であることを理解し、都市内の物質とエネルギ

ーを効率的に循環させるシステムを構築することが、各生産システムの持続可能性を増大させる。

植物が根から吸収する液体水の90%以上がその葉から水蒸気としでや中に放出され、植物のこの蒸

散作用により水の浄化が行われ、建物内であれば、この蒸散された水蒸気は回収して再利用できる。

また、食料は2つに大別される。1つは、乾燥された穀類・収類・イモ類、乾燥加工食品、缶詰な

どのうち、カロリー摂取を主目的とする食料。これらは、冷蔵・冷凍貯蔵を必要とせず、また長距

離輸送中の損失が比較的少ない。他の1つは、輸送・貯蔵中の損失が多い生鮮物である 冷凍・冷

蔵すれば損失割合は低下するが、そのためには石油資源を消費する。これら生鮮物は、機能性成分

(ビタミン、ミネラル、繊維、薬効成分など)の摂取を目的とする食品または嗜好品である。都市

農業あるいは垂直農業において、第1段階として生産すべき生鮮食料は、野菜、淡水魚およびミツ

バチなどの小動物である。食料以外では、小型の花きおよび果樹、藻類、鑑賞用生物、環境保全生

物などがある。生鮮野菜や生鮮魚介類の約90%は水分で、生鮮食料の輸送は水の輸送と同様の重量

物輸送で、生鮮食料は生き物のため、常温での輸送中の損失割合が大きく、このような生鮮食料の

生産は消費地での生産(地産地消)が合理的である。

※ 出典:「なぜ植物工場なのか」、古在豊樹、バイオサイエンスとインダストリー 2013.vol.71.No.3

植物生産の方式は、露地型生産、半閉鎖型(半開放型)施設生産、閉鎖型施設生産の3つに大別でき、

露地型生産と半閉鎖型施設生産は太陽光利用が基本てあり、閉鎖型生産は人工光利用のみである。

世界の植物性食料生産を賄うための生産方式の面積比率は、21世紀半ばには、おおよそ、100:5:1

程度になると概算され、カロリー系植物は露地栽培、機能性植物は半閉鎖型または閉鎖型で栽培さ

れ、大まかには、露地生産の1%前後、半閉鎖型生産の30%程度、閉鎖型施設生産の80%程度が都

市以内でなされると予想されている。ただし、大規模な気象災害などで都市へのカロリー系植物の

供給が数カ月間以上不足すると予想される場合は、都市内でのカロリー系植物の栽培が開始され、

都市でのカロリーベースの食料自給率が高められる。食料生産の基盤が都心内に構築されていれば、

カロリー系植物の生産への移行は比較的容易である。露地型、半閉鎖型、閉鎖型の土地面積当たり

の年間収穫量(年間収量)は、葉もの野菜の年間収穫量で比較すれば、およそ、1.5~10、100程度、、

この比率は社会経済的条件と気象災害の有無などで大幅に変動する。簡易な閉鎖型施設と太陽光型

植物工場の年間収量には数倍の差がある。野菜生産に関する露地型と閉鎖型の面積比率が 100 : 1

であり、その土地生産額が1:100だと仮定すると、野菜生産額に関する両者の比率は1:1となる

と試算されている。閉鎖型の土地面積当たりの生産額が100倍以上となる根拠を下表に示されている

(この相対的な土地生産性はすでに実現している)。

※ 出典:「なぜ植物工場なのか」、古在豊樹、バイオサイエンスとインダストリー 2013.vol.71.No.3

(1)太陽光型植物工場

半閉鎖型植物生産施設の中で、次の装置の制御がコンピューターで自動化され、床面積が概ね1ha

以上のものを、日本では、太陽光型植物工場と呼んでいる(オランダでは、太陽光型植物工場とは

呼ばず、単に greenhouse と呼んでいる)。すなわち、換気装置、暖冷房装置、遮光カーテン、保温

カーテン、養液栽培装置およびC02施用装置である。太陽光型植物工場に関してはオランダで開発・

利用されたオランダ式が他国のものに比較して圧倒的に優れている。オランダ式とは、植物工場の

構造、環境制御ソフトウェア、栽培管理スキル、品種などを含めたパッケージを意味する。床面積

1 ha 当たりの羨液栽培トマトの平均収量はは、オランダ式ては、600t前後、日本式では300t前後

てある 目本でもオランダ式を採用して、500t前後の収量を得ている経営者がいるので、オランダ

と日本における収量の違いは気象条件だけに起因するものではないといわれる。

なお、果実生産に多大な日射エネルギーを必要とするトマトの場合、植物工場における可能最大

トマト果実収量面積当たりの年間生産収量は、その土地の年間積算日射量におよそ比例する。いい

換えれば、日射エネルギーだけが収量増大の制限要因になるように植物工場内の他の環境要因を制

御している、実際、世界で最大の年間トマト果実収ぽ(800~900t/ha)を得ているのはオランダでは

なく、米国のテキサス州、アリゾナ州などの高日射量地域に位置するオランダ式植物工場である。

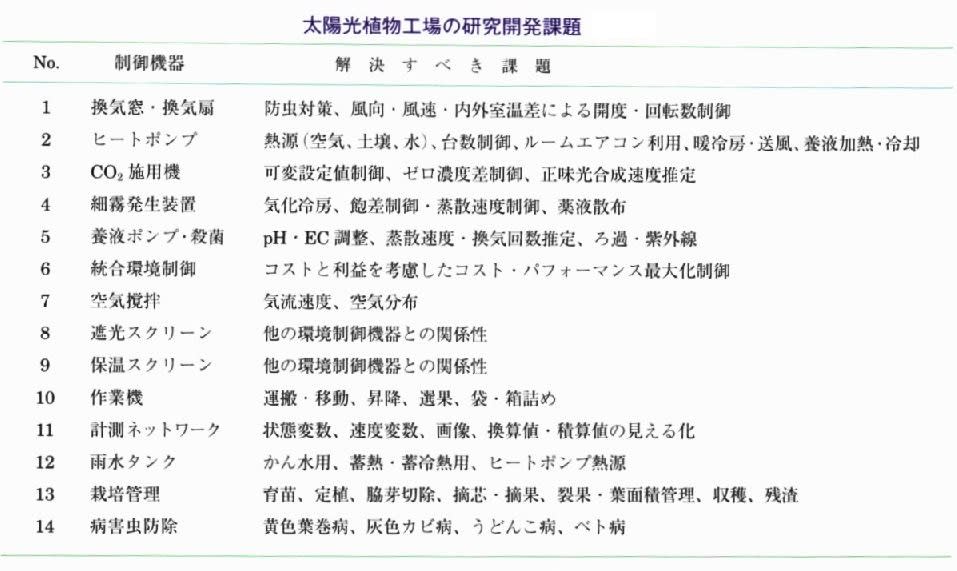

太陽光型植物工場の研究開発課題の概略を以下に掲載する。太陽光型は人工光型に比べて、植物成

長に対する環境の影響およびエネルギー・物質収支の複雑度が数rf倍である、その一因は、太陽光

型では、絶えず変動する室外日射強度が、室内の温湿度、C02濃度、気流速度などの環境要因に影響

し、そのことによって正味光合成速度、蒸散速度、呼吸速度などが絶えず時刻変動することにある。

この複雑さ故に、必要とされる基礎知識量が格段に多い。下表に太陽光型に関する研究開発課題を要

約掲載しておく。

(2)人工光型植物工場

人工光型植物工場と呼び得る閉鎖型で密閉・断熱された植物生産施設は、概ね、以下の装置を備え

ている。光源付多段棚、養液栽培装置、C02施用装置、ヒートポンプ空調装・置、収穫物の予冷室で

ある。床面債の規模は問わない。2012年11月時点では、150ヵ所を超えていると推測され、この普及

数はダントッの世界一。現状では、経営的に単年度黒字の人工光植物工場の比率は数10%と推測さ

れるが、その比率および絶対数は毎年増大しているという。日本以外でも、台湾、韓国および中国

において、人工光型植物工場の研究開発が盛んに行われ、商業化が始まりつつある。

植物工場技術は、分野横断的な総合技術であり、まだに相当改善余地があり、今後の改善こより、

明投資コストおよび運転コストは現在の半分程度となり、生産物の付加価値は2倍前後になり得る。

ただし、実際にそうなるかどうかは、工場規模の拡大程度や開発投資額の大小に依存する。

(1)初期設備コストと運転コスト

2012年時点における LED植物工場設備の初期投資とその内訳の例を上表/左に掲載。建屋の建設コ

ストは含まれていない(既存建物を使用している)。一般に、設備コストと建屋コストはおおよそ

等しいと言われている。2013年時点では、LED 照明設備のコストは蛍光灯設備コストの2倍程度で

あるが、電気料金は LED 照明の方が安価になる。上表から、照明設備、栽培ベッド・栽培棚のコス

ト低下、次いで、空調設備、電気・電源設備のコスト低下が重要である。上表では室内空気撹拝設

備がやや割高となっている。上表に示したLED植物工場におけるリーフレタス(生体量 1000~120

g/株)の運転コストとその内訳の例を上表/右に示す 人件費、電気料金(消費電力量の70%は深

夜電力を使用)および設備原価償却のコストの合計が16%を占める。C02、肥料、水道水のコスト

は今後のシステム改善により削減が可能であろう。地産地消(植物工場の直近で販売)すれば、物

流コスト、出荷用段ボール箱、プラスチック袋などのコストを削減し得る。以上から、レタス1株

の植物工場販売価格が、80~100円であり、生産物の 90%以上が販売できれば、採算が合うビジネ

スとなり、日本ではそのような例が増えつつある。

上表/右から生産コスト低下には作業の自動化による人件費の低下が必要である。今後の技術開

発課題を下表に要約して掲載。

照明用用電力の節減に効果的なのは、葉面受光率(ランプで発光したエネルギーの植物葉面が受け

る百分率)を高く維持することである。現状の人工型植物1万場における葉面受光率の平均値は50~

60%程度である。葉面受光率は、一般に生育初期に低く、生育後期に高い、植物の葉に照射されな

い光エネルギーは無駄であり、冷房負荷を増大させるだけである。植物体は葉の面積と3次元的位

置を時間変化させつつ成長するので、生育段階にかかわらず高い葉面受光率を維持する照明システ

ムか必要となる。次に注意すべきは、各植物体のすべての葉に可能な限り均一に光エネルギーを照

射することである。棚の栽培パネル面上の光強度を均一にするのではない。光源により近い上層の

葉が光エネルギーの大部分を受ける現行の照明システムは改良の余地がある。光の下方照射だけで

なく、側方照射、上方照射(ライトアップ)もありえる。

LEDの発光効率にだけ関係者の関心が集中するのは好ましくない。LEDチップのコスト・パフォーマ

ンスの急激な向上の割には、LED照明ンステムのコスト・パフォーツンスの向上は緩やかであるので

その改良が必要とされる。LED照明システムの発光効率はLEDチップのそれより数10%低いこことが

ある。光エネルギー量とその空間分布だけでなく、光質、明暗サイクルの改良も重要だ。光合成に

よる炭水化物の生産には、大量の光量子を必要とするが、植物体の色素形成、形態形成、組織分化

においては、光は刺激(信号、トリガー)として利用されるだけなので、微量の光量子で十分である、

ただし、その効果は光量子の振動数に強く依存する光合成と形態形成などの違いを明確に意識した

照明システムの開発が望まれる。

植物工場での各棚の照明時間は15~16時間/日が普通ある。それ以上の照明時間の延長は、一般に、

コスト・パフォーマンスを低ドさせるとわれている。ただし、植物の栄養成長段階では、24時間照

明下で成長量が最大となることが多い。この場合、照明は一斉点灯・一斉消灯ではなく、常時、1/3

~2/3 程度の数の光源を点灯するのが普通である。その理由は(1)一斉消灯するとヒートポンプ

の冷房運転が停止して、室内の水蒸気飽差がゼロ(相対湿度が100%)に近づき、植物の健全成長の

点で好ましくない。(2)電力会杜との契約最大消費電力を抑制して、基本料金を低く抑える。

(3)24時間の空気の流動・対流を抑制する。光源の全消灯とヒートポンプの運転停止は好ましく

ない、などである。なお、水燕気胞差とは、飽和水蒸気分限と実際の水蒸気分月モの差を意味する。

多段棚の存在そのものおよび多段棚で日々成長する植物の存在は室内空気の流れと空気分布に大き

く影響する。さらに、多段棚にある植物の箭からは湿面と同程度の速度で水蒸気が蒸散する(葉に

おける水の蒸発は「蒸散」と呼び蒸発と区別している)。加えて、植物は、植物には光合成により

C02を吸収し、暗期には呼吸によりC02を放出する 以上の現象に伴い、栽培棚の植物体付近の気温、

水蒸気飽差、C02濃度の分布が変化する。蒸散速度は、衝の気孔開度が-一定であれば、およそ、飽

差と気流速度に比例する。蒸散速度が大になると葉の温度は気温より1~2℃低くなる、他方、正

味放射フラックスが大だと葉面温度が上昇し、蒸散速度が低い場合は、裴面温度は気温より1℃程

度高くなる。これら環境条件は植物の生理反応と相互に影響し合うので、複雑な現象である。前述

の現象を十分に考慮した空気調和法が開発されれば、植物の成長促進が測れる。現状では、室内空気

分布の均一化のために室内に多数の空気撹拌を設置していることが多いが、それらの効果的な運転

法に関する体系的な研究開発は行われていない。

このほか「速度変数の推定と見える化」「閉鎖型システムの投入資源利用効率」「人工光型植物工

場専用品種の開発と高機能植物生産」「小型植物工場ネットワーク」「栽培棚の最適化」などある

がここでは割愛する。

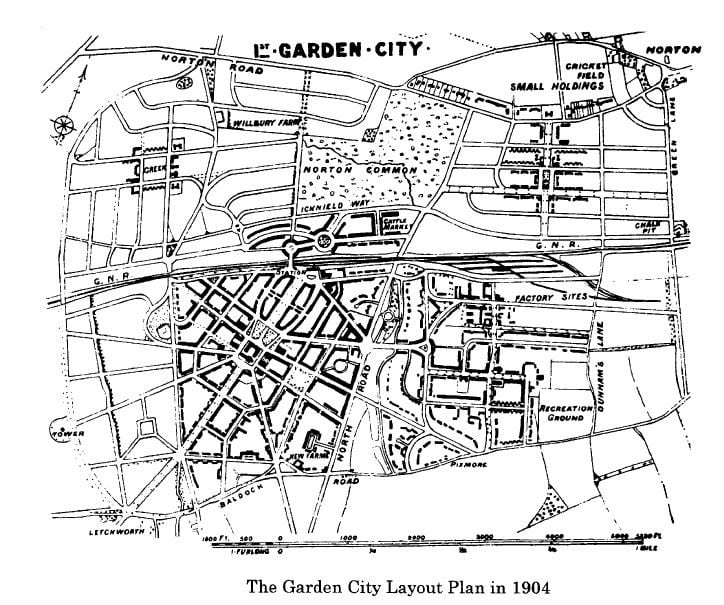

『明日の田園都市』(長素連訳、鹿島出版会刊)

エベネサー・ハワード(Ebenezer Howard)が1898年に『豊かな自然環境に恵まれた都市』として提

唱した田園部心(Garden City)構想は、その後の住宅地計画や都心開発にかなりの影響を与える。こ

の構想は、「都市と農村の結婚」により、都心の社会的・経済的利点と農村の優れたれた生活環境を

結合した第3の生活を生み出すことにより、当時の都市問題の解決を目指したこの構想は、自然と

共生しつつ自立した職住接近型の緑豊かな都市を既存の大都心と農村の間に建設しようとする構想

として、その後に活かされてきた。ここで記載した都心農業の考え方および米国・コロンビア大学

のD.Despommierにより論じられている「巣直農業(verticaはarming)の考え方は、「大部市の周辺」では

なく、大都市の中の「建物の中の部屋、屋上、地下室、さらには、建物に隣接する日陰地や空き地や

高架橋の下や地下街などに、学校やコミュニティーセンターの敷地の一部にまでも農地や自然の生

態系を構築しようとするものである。

この都市農業、垂直農業の考え方が現実昧を帯びてきたのは、過去数10年間の間に技術が進展し、

市民社会に浸透してきた施設園芸の基礎がある。また、その発昶形としての植物ll場、グリーン・

インテリア、インドア・プランツ、住居と温室の複合施設の普及がある田園都市を提唱したハワー

ドの時代には存在しなかった植物工場・施設園芸の技術を都市農襄・垂直農業として統合して、ハ

ワードが目指した哲学の真髄を残しつつ、現代の科学技術で衣替えする時代か到来しつつある。世

界の三すくみ問題の解決による生活の質の向上に貢献するテクノロジーとしての植物工場技術をよ

り一層研究開発することが求められるいま、より具体的に実践するときに遭遇しているようだ。

今日も、あっというまに時間が流れた。

がちゃがちゃした事件が流れているようだ。

そのなかでも「3Dプリンター」のニュースが引っかかったが興味をひかなかった。

このブログのテーマである「ネオコンバーテック」で記載済みだ。しばらくはやり過ごせるほどの

射程距離はとっているからだ。