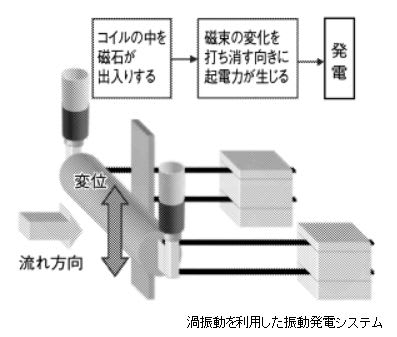

【流力振動発電システム】

一時はエナジーハーベストとか環境発電とかに熱中していたが最近はさほど騒がれなくなっていたが

長岡技術科学大学の高橋勉教授らが、小規模河川や水路などを対象に、微弱な流れによって円柱を

振動させ効率よく発電するシステムを考案し、円柱の後ろに平板を置いて十字状にすることで振動を

効果的に制御したうえ、円柱に付けた磁石をコイルの中で移動させるなどして電磁誘導で電力を生み

出すとのニュースが目についた。この発明はあとでも掲載するが、五年前に考案されていて再び話題

となっているものだ。

要点は渦振動を利用した振動発電システム円柱だけでは限られた流れの速度でしか振動しないが、十

字状に組み合わせることで振動領域が10数倍に広がり、実際の河川でも応用可能になったというも

ので、流れの中に障害物を置いた時、後方に渦の列である「カルマン渦」が発生し、これを利用した

振動発電システムは以前から考えられていた。振動が生じる流速の範囲が狭く、河川など自然の流れ

ではうまく振動しないため、実用化されずにきた。1995年に発生した高速増殖原型炉「もんじゅ」(

福井県敦賀市)のナトリウム漏れ事故の原因となった流れによる振動現象の事故防止を研究し、障害

物の後方に物体を起き、簡単に制御する手法を確立し、その応用で振動を誘発・制御する技術を拡張

考案したもの。

水流だけでなく、気流にも対応可能で、可動部分が少ない簡単な構造で小型化が容易。また土木工事も必要

ないため、低コストにつながり、水車や風車などに比べて単独での発電効率は劣るものの、流れに沿

って連続して設置するようなシステムも作製可能だ。現在はセンサー類など微弱な電力での応用を想

定。発電効率が向上すれば河川や水路の弱い流れといった「未利用エネルギー」を使うマイクロ発電

に応用も期待される。 ところで、エナジーハーベストとは(環境発電、エネルギーハーベスト、エネル

ギーハーベスティング、エナジーハーベスティング、energy harvesting)、太陽光や照明光、機械の発

する振動、熱などのエネルギーを採取(ハーベスティング)し電力を得る技術です。特に身の回りに

あるわずかなエネルギーを電力に変換し活用技術をいう。

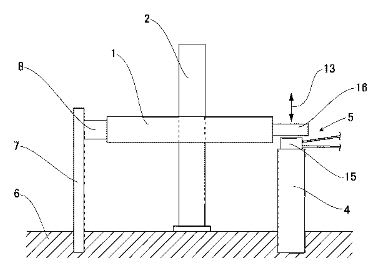

特開2008-011669

特開2008-011669

【符号の説明】

1 第1の柱状体 2 第2の柱状体 3 流体の流れ方向 4 据付台 5 発電装置 15 圧電素子 16 押圧体

さて、このカルマン渦によって柱状体に励起される振動の振幅は、その振動数が柱状体自身の固有振

動数、つまり、共振周波数に合致すると、ロッキングと呼ばれる大きな振幅に成長するが、振幅の大

きさは、流体の速度に対して敏感で、流速が共振周波数域から外れると急激に減少する。カルマン渦

による振動から電気エネルギを効率的に取り出すは、振動体が壊れない範囲で振幅を大きく維持する

ことが重要になる。

ところが、自然界における風などの流体によるカルマン渦の発生条件は、レイノルズ数Re=u・d

/v(u:流速、d:円柱の直径、v:動粘度)が数十から数万となる広い範囲に及ぶ。その一方で

振動体の機械的共振はQ値が高く、鋭いピークを持つ特徴があるので、両周波数が一致してロッキン

グを維持する範囲は、風速の変動範囲に比べると極めて狭いという問題がある。 また、自然界におけ

る風などの流体の速度は常に一定とは限らず、時間と共に変動するため、この流体によって引き起こ

されるカルマン渦周波数も常に変動しているのが通例である。これに対し、柱状体の機械共振周波数

は柱状体の寸法等から定まり一定であることから、その共振範囲は極めて狭いものとなる。したがって

流体中に配置された1本の柱状体の振動を利用した振動発電装置では、カルマン渦周波数と機械共振

周波数とが常に一致するとは限らず、振動エネルギから電気エネルギを効率的に取り出すことができ

ない。

このため、上図のように流体の流れ方向Aに対し長手方向が交差するように配設された第1の柱状体

1と、第1の柱状体1に対し離間して長手方向が交差するように配設された第2の柱状体2と、第1

の柱状体1と据付台4との間に配設された発電装置5とを備えすることで、流体の運動エネルギを電

気エネルギに変換する流体による振動発電装置流速が広範囲に変動しても縦渦が消滅することなく、

広範囲にわたる流速下で効率的に発電ことが可能となる。

また、下図は風力を利用する筒型発電装置に関わるの発明で、筒形部材10の内部に風力による流体

エネルギーを受けて起電力を発生する複数の電力発生手段の振動板21と圧電素子22からなる振動

起電力発生部材20を配置し、振動起電力発生部材20からの起電力を集電装置30で集電すると、

この集電装置で充電手段の充電装置40の蓄電池50に充電するように構成する。筒形部材10の内

部を風が通過するとき、風速が高まるとともに、乱気流が発生し、振動起電力発生部材20が比較的

小さくても起電力を効率よく発電できる発明である。

特開2010-169054

特開2010-169054

【符号の説明】

1,1A 筒形流体振動発電装置 10 筒形部材 11,11a 入口 12 出口 13 回転テーブル

14 風向板 15 装着穴 16 傾斜テーブル 20 振動起電力発生部材 20a 防水部材 21 振

動板 22 圧電素子 23,24 圧電セラミックス 26 固定部材 30 起電力集電装置 40 充電

装置 50 蓄電池 60 負荷制御装置 70 負荷

このように考えていけば自然を対象とした流力振動だけでなく、道路・鉄道・工場ばなどの人工的な

とした振動も利用可能であり、思わぬところからインパクトのある発電システムが登場する可能性が

ある。

第11章

翌日の月曜日、午前十時半につくるはアカのオフィスを訪れた。レクサスのショールームか

ら五キロほど離れたところにそのオフィスはあった。ガラス張りのモダンな商業ビルの、八階

フロアの半分を占めている。残りの半分は有名なドイツの製薬企業のオフィスだった。つくる

は前日と同じダークスーツを着て、沙羅のプレゼントしてくれたブルーのネクタイを結んでい

た。

入り口には BEYOND というスマートなロゴが大きく飾られていた。オフィスは明るく、開

放的でクリーンだった。レセプションの壁には、原色をふんだんにつかった大きな抽象画が一

枚かかっていた。意味はわからないが、とくに難解ではない。それ以外には装飾らしきものは

何ひとつない。花もなく、花瓶もない。そこがどんな業務を行っている会社なのか、入り口を

見ただけでは想像がつかないようになっている。

レセプション・デスクで彼を迎えたのは、髪をきれいに外側にカールさせた二十代前半の女

性だった。淡いブルーの半袖のワンピースに真珠のブローチをつけていた。豊かで楽観的な家

庭で、大事に健康的に育てられた女性のように見える。彼女はつくるの名刺を受け取ると、顔

全体で微笑み、大型大の柔らかな鼻先を押すような手つきでそっと電話の内線ボタンを押した。

ややあって奥のドアが開き、がっしりした体格の女性が姿を見せた。年齢はおそらく四十代

半ば、肩幅のある暗い色合いのスーツを看て、ヒールの大い黒いパンプスを履いていた。顔立

ちには不思議なほど欠点が見当たらなかった。髪は短くカットされ、頑丈そうな顎を持ち、い

かにも有能そうに見えた。世の中にはときどき、何をやらせても有能そうに見える中年の女性

がいるが、彼女もその一人だった。女優ならベテランの看護婦長か、高級娼家の女主人といっ

た役がつきそうだ。

彼女はつくるの差し出した名刺を見て、微かに怪訝そうな顔をした。東京の電鉄会社の施設

部建築課課長代理が、名古屋の「クリエイティブ・ビジネスセミナー」の代表取締役にいった

いどんな用事があるのだろう? それもアポイントメントもなく。しかし彼女は来訪の目的に

ついては何も質問しなかった。

「申し訳ありませんが、しばらくこちらでお待ちいただけますでしょうか?」と最小限の微笑

みを浮かべて彼女は言った。そしてつくるに椅子を勧め、また同じドアから姿を消した。クロ

ームと白い革で作られた、スカンジナビア・デザインのシンプルな椅子だった。美しく清潔で

静かで、温かみを欠いていた。細かい雨の降りしきる白夜のように。つくるはその椅子に腰を

下ろして待った。そのあいだ若い女性はデスクに置かれたラップトップで何かの作業をしてい

た。ときどきつくるの方に目をやり、励ますように微笑んだ。

レクサスの受付にいたのと同じ、名古屋でしばしば見かけるタイプの女性だ。整った顔立ち

で身だしなみがいい。好感も持てる。髪はいつもきれいにカールしている。彼女たちは何かと

金のかかる私立女子大学で仏文学を専攻し、卒業すると地元の会社に就職し、レセプションか

秘書の仕事をする。そこに数年勤め、年に一度女友だちとパリに旅行し買い物をする。やがて

前途有望な男性社員を見つけ、あるいは見合いをして結婚し、めでたく退社する。その後は子

供を有名私立学校に入学させることに専念する。つくるは椅子の上で、そんな彼女の人生につ

いて思いを巡らせた。

中年の秘書は五分ほどで戻ってくると、つくるをアカの部屋に案内した。彼女の顔に浮かん

だ笑みは、以前のそれより目盛りひとつぶん好意的になっていた。そこにはアポイントメント

なしでボスが会う相手に対する、敬意と親しみが込められていた。おそらくそういうケースは

あまりないのだろう。

前に立って廊下を歩いていく彼女の歩幅は広く、靴音は誠実な鍛冶屋が早朝から立てる音の

ように硬く、的確だった。廊下には不透明な厚いガラスでつくられたドアがいくつか並んでい

たが、その奥からは、話し声や物音はまったく聞こえなかった。電話のベルが休みなく鳴り響

き、ドアがしょっちゅう開け閉めされ、いつも誰かが大声で怒鳴っているつくるの仕事場に比

べればまるで別世界だ。

アカのオフィスは会社全体の規模からすれば、意外なほどこぢんまりしていた。やはりスカ

ンジナビア・アザインの事務机があり、小ぶりなソファ・セットがあり、木製のキャビネット

がある。机の上にはオブジェのようなステンレススチールのデスクライトと、マックのラップ

トップが置かれている。キャビネットの上にはB&Oのオーディオ・セットがあり、壁にはや

はり原色をふんだんにつかった大きな抽象而がかかっていた。レセプションにあるのと同じ作

家の作品のようだ。窓は広く、大通りに面していたが、騒音はまったく聞こえない。初夏の陽

光が、部屋の床に敷かれた無地のカーペットの上に落ちていた。品が良く、怠りのない光だっ

た。

部屋はシンプルで統一がとれていた。余計なものはひとつとしてない。それぞれの家具や器

具は高価なものだが、レクサスのショールームがその潤沢さを積極的に表に出しているのとは

逆に、すべてが控えめに目立たないように設定されていた。金のかかった匿名性、それがこの

オフィスの基本的なコンセプトであるらしい。

彼の縦に長い卵形の顔によく似合っていた。身体は相変わらず細く、無駄な肉はどこにもつい

ていない。細いピンストライプの白地のシャツに、茶色のニットタイ。シャツの袖は肘のとこ

ろまでまくり上げられている。ズボンはクリーム色のチノパンツ、靴は茶色の柔らかい革のロ

ーファー、靴下はなし。カジュアルで自由なライフスタイルを示唆している。

「朝から突然押しかけて悪かった」とつくるはまず詫びた。「そうしないと会ってもらえない

かもしれないと思ったんだ」

「まさか」とアカは言った。そして手を伸ばしてつくると握手をした。アオと違って小さく柔

らかい手だった。握り方も穏やかだ。しかしそこには心がこもっていた。おざなりの握手では

ない。「おまえに会いたいと言われて断るわけがないだろう。いつだって喜んで会うよ」

「仕事が忙しいんじゃないのか?」

「仕事はたしかに忙しいさ。でもここはおれの会社で、おれの上には誰もいない。自分の裁量

でいくらでも融通がきく。時間を引き延ばすのも縮めるのもおれの自由だ。もちろん最後には

帳尻を合わせなくちゃならないよ。そりゃ神様じゃないから、時間の総量までは決められない。

しかし部分的にならいかようにも調整できる」

「できれば少し個人的に話がしたいんだ」とつくるは言った。「もし今が忙しければ、そちら

の予定に合わせて出直してもいい」

「時間のことは気にしなくていい。せっかく来てくれたんだ。今ここでゆっくり話をしよう」

つくるは二人掛けの黒い革のソファに座り、アカはその向かいの椅子に腰を下ろした。二人

の間には小さな楕円形のテーブルがあり、その上には重そうなガラスの灰皿が載っていた。ア

カはつくるの名刺をあらためて手に取り、細部を点検するように目を細めてじっと見た。

「なるほど。多岐つくるくんは望みどおり駅を作ってるわけか?」

「そう言いたいところだが、残念ながら駅を新設する機会にはあまり恵まれていない」とつく

るは言った。「部市部になかなか新しい路線は引けないからね。やっている仕事のほとんどは

既存の駅の改築と改修だよ。バリアフリー化、トイレの多機能化、安全権の設置、駅構内店舗

の増設、他社線との相互乗り入れの調整……駅の社会的機能が変化しているから、やることは

けっこうたくさんある」

「でもとにかく駅に関わる仕事には就いている」

「そういうことだ」

「結婚はしているのか?」

「まだ一人だよ」

アカは足を組み、チノパンツの裾に付いた糸くずを手で払った。「おれは一度結婚した。二

十七のときに。でも一年半で離婚した。それ以来一人だ。独身の方が気楽でいい。時間を無駄

にせずに済む。おまえもそういうくちか?」

「いや、そういうのでもない。結婚してもいいと思っている。時間はむしろ余っているくらい

だ。そういう気持ちになれる相手に巡り合えないというだけだよ」

彼は沙羅のことを思い出した。彼女とならあるいはそういう気持ちになれるかもしれない。

しかしつくるはまだ沙羅のことをよく知らない。彼女だってつくるのことをよく知らないはず

だ。お互いにとってもう少し時間が必要になる。

「どうやらビジネスは順調に発展しているみたいだな」とつくるは言った。そして小綺麗なオ

フィスを見回した。

十代の頃、アオとアカとつくるは「おれ・おまえ」と呼び合っていた。しかし十六年ぶりに

顔を合わせたとき、そんな親しい呼び方が気持ちに馴染まなくなっていることにつくるは気づ

いた。彼らは相変わらずつくるを「おまえ」と呼び、自分を「おれ」と呼んでいたが、つくる

にはそれがすんなりとできなかった。そういうくだけた呼び方は、彼にとってもう自然なこと

ではなくなっていた。

「ああ、今のところ仕事はうまく行っている」とアカは言った。そしてひとつ咳払いをした。

「うちの会社の仕事の内容は知っているか?」

「おおよそは知っている。もしインターネットに書かれている内容がそのまま正しければ、と

いうことだけど」

アカは笑った。「嘘偽りはない。あのままだ。しかしもちろんいちばん大事な部分は書かれ

ていない。それはここの中にしかない」、アカは自分のこめかみを指先でとんとんと叩いた。

シェフと同じだ。肝心なところはレシピには書かない」

「企業を対象として、人材を教育・育成する。それがこの会社の仕事の主な内容だと理解した

けれど」

「そのとおり。我々は新入社員を教育し、中堅社員を再教育する。そういうサービスを企業に

提供している。クライアントの要請に合わせてオーダーメイドのプログラムを作成し、効率よ

くプロフェッショナル・ライクに作業をこなす。企業にすれば時間と手間を省くことができ

る」

「社員教育のアウトソーシング」とつくるは言った。

「そのとおり。すべてはおれのアイデアひとつから始まったビジネスだ。よく漫画であるだろ

う。頭の上にぽっと明るい電球が浮かぶやつ。あれだよ。創業の資金については、知り合いの

サラ金の社長が、おれを見込んで出資してくれた。たまたまそういう後ろ盾があってできたこ

とだが」

「しかしどこからそんなアイデアが出てきたんだ?」

アカは笑った。「そんなにたいした話じゃない。大学を出て大きな銀行に勤めたが、仕事は

つまらなかった。上にいるのは実に無能なやつらばかりだった。目の前のことしか考えず、保

身に汲々として、先を見ようとはしない。日本のトップ銀行がこんなざまなら、この国はお先

真っ暗だと思ったよ。三年間自分を抑えて仕事を続けたが、事態は好転しなかった。ますます

悪くなっていったくらいだ。そこでサラ金の会社に転職した。そこの社長がおれのことをずい

ぶん気に入って、こっちに来ないかと誘ってくれたんだ。そこはいろんなことが銀行より自由

にやれて、仕事自体は面白かったよ。しかしそこでもやはり上の連中と意見があわず、社長に

詫びを入れて、二年と少しで辞めた」

アカはポケットからマルボロの赤い箱を取り出した。「吸ってかまわないか?」

もちろんかまわない。アカは煙草をくわえ、小さな金のライターで火をつけた。目を細めて

煙をゆっくり吸い込み、吐いた。「やめなくちゃとは思っている。でもだめだ。煙草をやめる

と仕事ができなくなる。禁煙した経験はあるか?」

つくるは生まれてから煙草を意地も一度も吸ったことがない。

アカは話を続けた。「どうやらおれは人に使われることに向いていないらしい。一見そうは

見えないし、おれ自身、大学を出て就職するまでは自分のそんな性格に気がつかなかった。で

も実にそうなんだ。ろくでもない連中から筋の通らない命令を受けたりすると、すぐ頭が切れ

ちまう。ぷちんと音を立てて。そんな人間に会社勤めなんてできない。だから腹を決めた。あ

とは自分で何かを始めるしかないってな」

アカは話をいったん中断し、連い記憶を辿るように、手元から立ち上る紫色の煙を眺めてい

た。

「おれが会社勤めからもうひとつ学んだのは、世の中の大抵の人間は、他人から命令を受け、

それに従うことにとくに抵抗を感じていないということだ。むしろ人から命令されることに喜

びさえ覚えている。むろん文句は言うが、それは本気じゃない。ただ習慣的にぶつぶつこぼし

ているだけだ。自分の頭でものを考えろ、責任を持って判断しろと言われると、彼らは混乱す

る。じゃあ、そいつをビジネスにすればいいじゃないかとおれは考えた。簡単なことだ。わか

るか?」

つくるは黙っていた。意見は求められていない。

「そしておれは自分が好きじゃないこと、やりたくないこと、してほしくないことを思いつく

限りリストアップしてみた。そしてそのリストを基に、こうすれば上からの命令に従って系統

的に動く人材を、効率よく養成できるというプログラムを考案した。考案したといっても、部

分的に見ればあちこちからのぱくりだ。おれが新人行員のときに受けた研修の経験が大いに役

に立った。そこに宗教カルトや、自己啓発セミナーの手法を加味した。アメリカで成功を収め

ている同種のビジネスの業務内容も研究した。たくさんの心理学の本も読んだ。ナチの親衛隊、

アメリカ海兵隊の新兵教育マニュアル、そういうのもあちこち有用だった。仕事を辞めてから

の半年、おれはそのプログラムの立ち上げに文字通り没頭した。何か一点に集中して作業をす

るのが、昔から得意なんだよ」

「そして頭も切れる」

アカはにやりと笑った。「ありがとう。なかなかそこまでは自分の口からは言えなくてね」

彼は煙草をまた一服し、灰皿に灰を落とした。そして顔を上げてつくるを見た。

「宗教カルトや自己啓発セミナーの目的はおおむね金集めにある。そのために荒っぽい洗脳が

行われる。うちはそんなことはしない。そんな胡散臭いことをやっていたら一流企業には受け

入れられない。力尽くの荒療治も駄目だ。一時的に派手な効果は発揮しても、長くは続かない。

ディシプリンを叩き込むことは大事だが、プログラム自体はどこまでも科学的で、プラクティ

カルで、洗練されたものでなくてはならない。社会常識の範囲内に収まるものでなくてはなら

ない。またその効果はある程度持続しなくちゃならない。おれたちの目標は何もゾンビをこし

らえることじゃない。会社の思惑どおりに動きつつ、それでいて『私は自分の頭でものを考え

ている』と思ってくれるワークフォースを育成することだ」

「なかなかシニカルな世界観だ」とつくるは言った。

「そういう言い方もできるかもしれない」

「でも研修を受けた人間が、みんな素直にディシプリンを叩き込まれてくれるわけじゃないだ

ろう」

「もちろんだ。おれたちのプログラムをまったく受け付けない人間も少なからずいる。そうい

う人間は二種類に分けられる。ひとつは反社会的な人間だ。英語で言うアウトキャスト。こい

つらは建設的な姿勢をとるものは何によらず、頭から受け付けない。あるいは団体の規律に組

み込まれることをよしとしない。そういう連中を相手にしても時間の無駄だ。お引き取り願う

しかない。もうひとつは本当に自分の頭でものを考えられる人間だ。この連中はそのままにし

ておけばいい。下手にいじくらない方がいい。どんなシステムにもそういう『選良』が必要な

んだ。順調にいけば彼らはゆくゆく指導的な立場に立つことになるだろう。しかしその二つの

グループの中間には、上から命令を受けてその意のままに行動する層があり、その層が人口の

大部分を占めている。全体のおおよそ八五パーセントとおれは概算している。要するにその八

五パーセントをねたにおれはビジネスを展開しているわけだ」

「そしてビジネスは思惑どおりに進展している」

アカは肯いた。「ああ、今のところは計算どおりに伸びている。最初は二、三人で始めた小

さな会社だったが、今ではこれだけのオフィスを構えるようになった。名前もかなり広く知ら

れるようになった」

「自分のやりたくないこと、されたくないことをデータ化し、分析し、それをビジネスとして

立ち上げた。それがそもそもの出発点だった」

アカは肯いた。「そのとおりだ。自分かやりたくないこと、されたくないことをビジュアラ

イズするのはむずかしいことじゃない。自分かやりたいことをビジュアライズするのがむずか

しくないのと同じようにな。ネガティブであるかポジティブであるかの違いだけだ。単に方向

性の問題に過ぎない」

おれはあいつのやっていることがどうしても好きになれないんだ、というアオの言葉がつく

るの頭に浮かんだ。

「でもそこには社会に対する、君の個人的な復讐という意味合いもあるかもしれない。アウト

キャスト的な傾向を帯びたエリートとして」とつくるは言った。

「あるいはそういうこともあるかもしれない」とアカは言った。それから愉快そうに笑って、

指をぱちんと鳴らした。「鋭いサーブだ。多崎つくるくんにアドヴァンテージ」

「君自身がそのプログラムの主宰者みたいなことをするのか。実際にみんなの前に立って話を

するとか?」

「ああ、最初のうちはそういうのも全部自分でやったよ。なにしろあてにできる人間はおれ一

人しかいなかったからね。なあ、つくる、そんなことをやってるおれの姿が想像できるか?」

「とてもできない」とつくるは正直に言った。

アカは笑った。「ところがどうして、これがなかなかうまいんだ。自分で言うのもなんだが、

けっこう板に付いている。もちろんすべては演技だが、それなりに真に追って説得力があった。

でも今はもうやらない。おれはグルって柄じゃない。あくまで経営者だ。やらなくちゃならな

いことがたくさんある。今はインストラクターを養成して、実務は彼らに任せている。ここの

ところはむしろ講演みたいな仕事が多くなってきている。企業の集まりに招かれたり、大学の

就職セミナーで話をしたり。出版社に頼まれて本も書いている」

アカはそこでいったん言葉を切り、灰皿で煙草をもみ消した。

「こういうビジネスはノウハウをいったん確立すれば、あとはそれほどむずかしくない。豪華

なパンフレットを作り、立派な能書きを並べ、一等地にスマートなオフィスを構えればいい。

趣味の良い家具を揃え、高い給料を払って見栄えの良い有能なスタッフを雇う。イメージが大

事だ。そのためには投資を惜しまない。それからロコミがものを言う。いったん良い評判が立

てば、あとは勢いに任せておけばいい。でも当分これ以上手は広げないことに決めている。名

古屋近辺の企業だけに範囲を絞る。おれの目が届く範囲じゃないと、仕事のクオリティーに責

任が持てないからな」

アカはそこで探るようにつくるの目を見た。

「なあ、おれがやってる仕事にとくに興味があるわけじゃないんだろう?」

「ただ不思議な気がするだけだよ。君がそんなビジネスを始めるなんて、十代の頃には想像も

つかなかったものな」

「おれ自身にだって想像できなかったよ、そう言ってアカは笑った。「たぶん大学に残って教

師にでもなるんだろうと思っていた。でも大学に入ってみたら、自分が学問にまったく向いて

ないことがわかった。退屈きわまりない淀んだ世界だ。そんなところで一生を終えたくない。

でも大学を出て企業に入ってみたら、自分が会社勤めにも向いてないことがわかった。そんな

具合に試行錯誤の連続だった。でもこうしてなんとか自分なりの居場所を見つけて生き延びて

いる。それで、おまえはどうなんだ。今の仕事には満足しているのか?」

「満足しているわけじゃない。しかしとくに不満もない」とつくるは言った。

「駅に関係した仕事をしているから?」

「そうだよ。君の表現を借りれば、なんとかポジティブな側にいる」

「仕事に迷いを感じたことは?」

「日々目に見えるものを作っているだけだ。迷っている暇もない」

アカは微笑んだ。「実に素晴らしい。おまえらしい」

二人の間に沈黙が降りた。アカは手の中で金のライターをゆっくり回転させていたが、煙草

には火をつけなかった。たぶん一日に吸う本数を決めているのだろう。

「何か話があってここに来たんだろう?」とアカは言った。

「昔の話になる」とつくるは言った。

PP.178-191

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

ダグ・チャンによるラディアンⅦ

ダグ・チャンによるラディアンⅦ ジェイ・ジャスターによるポッドレイサー

ジェイ・ジャスターによるポッドレイサー

熱かったり、寒かったり気温変動が大きい。高齢には思わぬ落とし穴が待ち受けているのではないかという思

いが過ぎる。