ブラッドオレンジ(タロッコ)の花のにおいって本当のところどうなんだろうと思い、朝早く思い切

る匂ってみた。見た目はジャスミンだが、それだと、バニラというよりどう表現したら良いだろう

か?えぐみがあると表現できだろうか、長い間匂いではいられない。それに比べブラッドオレンジ

はそのえぐさはなく、むしろ甘い匂いというよりは、微かにタブ(椨)、白檀、伽羅の匂いが後に

残るといった方がよいだろうか。その分、奥深さがあり、脳に匂いのスリーディー(3D)を構成

させるような気がした。

ところで、彼女の友達から頂いたというミヤコワスレ(都忘れ:Gymnaster savatieri)も美しく

朝日の映えて咲いているが、和名の由来は、承久の乱にて佐渡に流された順徳天皇がこの花を見る

と都への思いを忘れられるとの話とされ、このため花言葉は「別れ」や「しばしの憩い」などとい

われる。キク科ミヤマヨメナ属の植物で、別名を野春菊(ノシュンギク)、東菊(アズマギク)と

呼ばれる。山野に自生するミヤマヨメナの日本産園芸品種として多く栽培されている花色も多彩で

紫青、青、白、ピンクなどに渡るというが、彼女が毎朝、デスクフラワーとして生けて飾ってくれ

ている。そう言えば「都忘れ」と題する歌は数多い。

【スターウォーズ エピソードⅠ】

トレード・フェデレーション [通商連合]

歴史は、金銭的利害関係か政治上の立場をゆるがす悪しき事例で埋め尽くされているといっても過

言ではない。その最もよい例が、ハワイ王国の女王リリウオカラニが追放された事件だろう。

1890年代、グローバー・クリーブランド米大統領の命を無視した商人たちの横暴によって、女王は

玉座を追われた。王国は彼らの権益を優先する暫定政府に取って替わられた。

今回の「ファントム・メナス」も、トレード・フェデレーションという名の組織が惑星ナブーのク

イーン・アミダラに圧力をかける。彼らは、いわは「ライセンスを保持した海賊集団」といった存

在で、クイーン・アミダラに降伏勧告を突き付け、惑星ナブーを統括する座から引きずり下ろそう

とする。その背後には、ナブーを経由する銀河交易ルートの確保という具体的な目的かあり、この

論みか成就したあかつきには、トレード・フェデレーションは計り知れない利益を手にする。

トレード・フェデレーションを率いるニモーディアンたちは、貪欲な種族として描かれている。彼

らは銀河のあちらこちらで、富や宇宙船、それに武器を蓄積しつづけ、結果、強大な恒星間艦隊を

築き上げるにいたった。よこしまなヌート・ガンレイを始めとする彼らニモーディアンたちは、特

定の惑星や政治組織には属したり忠誠を誓ったりせず、荒涼とした宇宙の闇に潜んで奸計をめぐら

せることに満足を味わう輩として設定される。さらにその強欲さは、邪悪なフォースを操るシスと

さえ共謀することをいとわない。彼らの底知れぬ「欲求」は、シスと手を結ぶというあからさまな

危険をも乗り越えてしまう。

しかもニモーディアンたちは、決して彼らの手を汚そうとはしない。わかままで臆病な性格の彼ら

は、たいていの鳩合、ドロイドたちを計略の実行部隊に使うのだ。なぜならジョージ・ルーカスは

ニモーディアンたちを、「筋肉の退化した脆弱な種族」と設定したからである。その結果、金持ち

だが鼻持ちならない老いぼれ-自分たちだけでは何もできず、力仕事はすべてドロイドまかせで、

唯々諾々と命令に従うだけで意志のない寡黙なドロイドたちを操りなから、しかし頭の中ではいつ

も策略や陰謀か渦を巻いている-というニモーディアンの性格かできあかった。そうした「策略の

糸を紡いで持獲物かかかるのを持つ」というクモのような生態は、彼らの外観にも反映されている。

しかし少なくとも、自分からは何もしないという点は、彼らなりの発展に訳だったといえる。例え

ぱヌート・ガンレイが乗り回すウォーキング・チェアのような形で、彼らは彼らなりのテクノロジ

ーを発達させる。そうした彼らのテクノロジーの産物 ニモーディアンの惑星上陸部隊には、いか

にも略奪的といった感のある、いかつい動物のような外観が与えられている。デザインの基本とな

ったのは、ライオンや象、あるいはトンボ(ドラゴンフライ)だ。一方で彼らの戦艦は、まさに、

トレード・フェデレーションの二面性を如実に表現している。敵意のかけらもなさそうな貸物運搬

舶を装いなから、実は重武装を施され、極秘にバトル・ドロイド軍団を収容している。

そしてニモーディアンたちのまとう衣裳は、披らに相応しく豪學で退廃的なデザインとなっている。

歌舞伎装束をベースにしたこの衣裳には、長衣(ローブ)や頭飾りに、いわゆる「にわか域り金」

であることを匂わすエセ貴族族的な装飾を見いだすことかできる。しかし外見かどうであれ、その

衣裳のドに潜んでいるニモーディアンたちの本当の姿は、自分たちのテクノロジーに依存しきった

哀れで細くてグロテスクな種族の姿でしかない。

アオは言った。「おまえはおれたちのグループの中ではいつも、好感の持てるハンサムボー

イの役割をこなしていた。清潔でこざっぱりしていて、身だしなみも良く、礼儀正しく振る舞

う。きちんと挨拶もできるし、つまらないことも言わない。煙草も吸わず、酒もほとんど飲ま

ず、遅刻もしない。なあ、知ってるか? おれたちの母親はみんなおまえのファンだったよ」

「母親?」とつくるは驚いて言った。彼らの母親のことなんて、ほとんど何ひとつ覚えていな

い。「それに僕は昔も今もハンサムなんかじゃない。個性のないつまらない見かけた」

アオはまた広い肩を小さくすぼめた。「しかし、少なくともおれたちの中では、おまえがい

ちばん男前だった。おれの顔は、そりゃ個性があるといえばあるけど、まるでゴリラだし、ア

カはどこから見ても絵に描いたような眼鏡の秀才だ。おれが言いたいのは、おれたちはあのグ

ループの中で、そういう各々の役割をけっこううまく引き受けていたということだよ。もちろ

んそれが続いていたあいだは、ということだけどな」

「意識して役割を担っていたということか?」

「いや、それほどはっきりと意識しちゃいなかっただろう。しかしそのへんは、みんなうすう

すと感じてはいたんじゃないか。グループの中で自分がどんなポジションを振り当てられてい

るかについて」とアオは言った。「おれは脳天気なスポーツマンで、アカは頭脳明晰なインテ

リで、シロは可憐な乙女で、クロは機転の利くコメディアン。そしておまえは育ちの良いハン

サムボーイだった」

つくるはそれについて考えた。「僕は昔からいつも自分を、色彩とか個性に欠けた空っぽな

人間みたいに感じてきた。それがあるいは、あのグループの中での僕の役割だったのかもしれ

ないな。空っぽであることが」

アオは不思議そうな顔をした。「よくわからないな。空っぽであることがどんな役割になる

んだ?」

「空っぽの容器。無色の背景。これという欠点もなく、とくに秀でたところもない。そういう

存在がグループには必要だったのかもしれない」

アオは首を振った。「いや、おまえは空っぽなんかじゃないよ。誰もそんな風に思っちゃい

ない。おまえは、なんと言えばいいんだろう、他のみんなの心を落ち着けてくれていた」

「みんなの心を落ち着けていた?」とつくるは驚いて聞き返した。「エレベーターの中で鳴っ

ている音楽みたいに?」

「いや、そういうんじゃない。説明しづらいんだが、でもおまえがそこにいるだけで、おれた

ちはうまく自然におれたちでいられるようなところがあったんだ。おまえは多くをしゃべらな

かったが、地面にきちんと両足をつけて生きていたし、それがグループに静かな安定感みたい

なものを与えていた。船の碇のように。おまえがいなくなって、そのことがあらためて実感で

きた。おれたちにはやはりおまえという存在がひとつ必要だったんだって。そのせいかどうか、

おまえがいなくなってから、おれたちは急にばらばらになっていった」

つくるは言葉をみつけられないまま黙っていた。

「なあ、おれたちはある意味、パーフェクトな組み合わせだったんだ。五本の指みたいにな」、

アオは右手を上げ、その太い指を広げた。「今でもよくそう考えるよ。おれたち五人はそれぞ

れの足りないところをみんなで自然に補い合っていた。それぞれの優れた部分をそっくり差し

出し、惜しみなく分かち合おうとした。あんなことはおそらく、おれたちの人生でもう二度と

は起こらないだろう。一度きりのことなんだ。そういう気がする。おれは今では自分の家族を

持っている。そして家族を愛している。もちろん。でも正直なところ、家族に対してだって、

あのときのような混じりけのない自然な気持ちは、なかなか持てない」

つくるは黙っていた。アオは空になった紙袋を大きな手の中でつぶし、硬いボールのように

して、しばらくそれを掌の上で転がしていた。

「なあ、つくる、おれはおまえを信じるよ」とアオは言った。「おまえがシロに何もしなかっ

たことを。考えてみれば当たり前のことなんだ。おまえがそんなことをするわけがない」

どう返事をすればいいのか、つくるが考えているあいだに、アオのポケットの中で再び着信

メロディーが鳴った。『ラスヴェガス万歳!』。アオは相手の名前をチェックし、携帯電話を

ポケットにしまった。

「悪いが、そろそろ仕事場に戻って、せっせと車を売らなくちやならない。よかったら一緒に

ショールームまで歩かないか?」二人はしばらく無言のまま、並んで通りを歩いた。

つくるが最初に目を開いた。「なあ、どうして『ラスヴェガス万歳!』を着信メロディーに

選んだんだ?」

アオは笑った。「あの映画、見たことがあるか?」

「ずっと前にテレビの深夜番組で見た。初めから終わりまで全部見たわけじゃないけど」

「つまらん映画だっただろう?」

つくるは中立的な笑みを浮かべた。

アオは言った。「三年前、おれは成績優秀なセールスマンとして、ラスヴェガスで開催され

た全米レクサス・ディーラーのコンファレンスに日本から招かれた。コンファレンスといって

も、早い話ご褒美旅行みたいなものだ。昼間の会合が終わると、あとはギヤンブルと酒だ。そ

の街では『ラスヴェガス万歳!』がまるでテーマ曲みたいにしょっちゅう流れていた。おれが

ルーレットでたまたま大勝ちしたときにも、BGMとして流れていた。以来この曲はおれの幸

運のお守りになっている」

「なるほど」

「そしてこいつは商売にも意外に役に立っているんだよ。話をしている途中でこのメロディー

が鳴り出すと、よく年配のお客さんに驚かれるんだ。まだ若いのに、なんでこんな古いものを

着メロにしているんだってね。そしてその結果、会話がはずむことになる。もちろん『ラスヴ

ェガス万歳!』はエルヴィスの伝説の名曲ってわけじゃない。もっと有名な彼のヒットソング

はいくつもある。でもこの曲には、何かしら意外性というか、人の心を不思議に打ち解けさせ

るものがあるんだよ。人を思わず微笑ませるというかね。どうしてかはわがらんけど、とにか

くそうなんだ。ラスヴェガスに行ったことはあるか?」

「ないよ」とつくるは言った。「外国に出たことはまだ一度もないんだ。でも近いうちにフィ

ンランドに行こうかと思っている」

アオは驚いたようだった。彼は歩きながらつくるの顔をじっと見た。

「ああ、それはいいかもな。行けるものならおれも行ってみたい。クロとは、あいつの結婚式

で会って話したきりだからな。そして今だから言うけど、おれはあいつのことが好きだった」

とアオは言った。そして前を向いてそのまま何歩か歩いた。「でも今のおれには子供が一人半

いて、忙しい仕事も抱えている。家のローンもある。犬も毎日散歩させなくちゃならない。と

てもフィンランドまで行けそうにない。もしクロに会えたら、よろしく伝えてくれ」

「伝えておくよ」とつくるは言った。「でもその前に、アカに会いに行こうと思っている」

「ああ」とアオは言った。そして曖昧な表情を顔に浮かべた。顔の筋肉がちょっと不思議な動

き方をした。「おれはここのところあいつには会ってない」

「どうして?」

「今あいつがどんな仕事をしているか、知っているか?」

「だいたいのところは」

「でもまあ、そのことはあまりここで話さない方がいいだろう。本人に会う前に、おまえに先

入観を植え付けたくないからな。おれに言えるのは、あいつのやっている仕事がおれにはどう

しても好きになれないということくらいだ。それもあってあまり顔を合わせないようになった。

残念だが」

つくるは黙って、アオの広い歩幅に合わせて歩を運んだ。

「何もあいつの人間性に疑問を呈しているわけじゃない。あいつがやっていることに対して疑

問を呈しているだけだ。そこには違いがある」、アオは自分に言い聞かせるようにそう言った。

「いや、疑問を呈しているというのでもないな。ああいう考え方にどうも馴染めないというだ

けのことだ。いずれにせよ今では、あいつはこの街じゃけっこうな有名人だよ。やり手のアン

トレプレナーとして、テレビだとか、新聞だとか、雑誌だとか、いろんなところに顔を出して

いる。ある女性誌によれば、『最も成功した三十代の独身男性』の一人なんかそうだ」

「最も成功した三十代の独身男性?」とつくるは言った。

「まったく意外な展開だよな」とアオは感心したように言った。「あいつが女性誌に載ること

になるなんて、想像もできなかった」

「それで、シロは何か原因で死んだんだ?」とつくるは話題を変えた。

アオは通りの真ん中で急に立ち止まった。動きを止め、そこに彫像のように立ちすくんだ。

後ろから歩いて来た人が危うくぶつかるところだった。彼は正面からつくるの顔を見た。

「ちょっと待ってくれ。シロがどんな死に方をしたか、おまえは本当にそれも知らないのか?」

「知るわけがないだろう。先週まで、彼女が亡くなったことすら知らなかったんだ。誰も僕に

は知らせてくれなかったからな」

「新聞というものを読まないのか?」

「ざっと目は通す。でも思い当たるような記事は見かけなかった。何かあったのかは知らない

けど、たぶん東京の新聞にはそれほど大きく取り上げられなかったんだろう」

「おたくの家族も、それについて何も知らなかったのか?」

つくるはただ首を振った。

アオはショックを受けたように、何も言わずに前を向いて、また足早に歩き出した。つくる

もそれに従った。少ししてアオは目を開いた。

「シロは音楽大学を卒業したあと、しばらく自宅でピアノの先生をしていたんだが、やがて家

を出て浜松市内に移り、一人暮らしを始めた。それから二年ほどして、マンションの部屋で絞

殺されているのが見つかった。見つけたのは連絡がつかなくて、心配して様子を見に来た母親

だ。母親はそのときのショックからまだ立ち直っていない。犯人はいまだにわからないままだ」

つくるは息を呑んだ。絞殺?

アオは言った。「シロが死んでいるのが発見されたのは、六年前の五月十二日のことだ。お

れたちはその頃にはほとんど行き来がなくなっていた。だから彼女が浜松でどんな暮らしをし

ていたのか、よくは知らない。どうして浜松に行ったのか、それすら知らない。見つかったと

きには、死後三日が経過していた。誰にも気づかれず、台所の床にそのまま三日放置されてい

たんだ」

アオは歩きながら続けた。

「名古屋で行われた葬儀にも出たが、涙がとまらなかった。おれ自身の身体の一部が死んで、

石になってしまったような気がした。でも今も言ったように、おれたちのグループはその頃に

はもう事実上ばらばらになっていた。みんな大人になり、それぞれに違った生活の場を持つよ

うになっていたし、それはある程度仕方のないことだった。おれたちはもう無邪気な高校生じ

ゃなかった。でも、それでもやはり、がっては大切な意味を持っていたものが次第に色椀せ、

消滅していくのを目にするのは悲しかった。あんな生き生きとした時代を一緒に過ごし、一緒

に成長してきだのにな」

息を吸い込むと、つくるの肺は焼けるように痛んだ。言葉は出てこなかった。舌が膨らんで

もつれ、口の中を塞いでいるような感触があった。

もう一度携帯電話の『ラスヴェガス万歳!』が鳴り出したが、アオは今回それを無視して、

そのまま歩き続けた。その場違いなメロディーはしばらく彼のポケットの中で陽気に鳴り続け、

やがて止んだ。

レクサスのショールームの入り口に着いたとき、アオは大きな手を差し出し、つくるの手を

握った。力強い握手だった。「おまえに会えてよかった」、彼はつくるの目をのぞき込みなが

らそう言った。相手の目をまっすぐ見て話をし、力を込めて握手をする。昔から変わらない。

「仕事の邪魔をして悪かったな」とつくるはようやく声を出した。

「いいんだ、そんなことは。またいつか、もっと時間の余裕のあるときにゆっくり会いたい。

話さなくちゃならんことがたくさんあるような気がする。名古屋に来ることがあったら前もっ

て連絡してくれ」

「連絡するよ。そのうちにまた会えるだろう」とつくるは言った。「ところで昔、シロがよく

ピアノで弾いてくれた曲を覚えているか? フランツ・リストの『ル・マル・デュ・ペイ』っ

ていう五、六分の静かな曲だけど」

アオは少し考えてから首を振った。「メロディーを聴けば、あるいは思い出すかもしれない。

でも曲名を言われてもわからない。おれはそんなにクラシック音楽に詳しくないからな。それ

がどうかしたのか?」

「いや、ただちょっと思い出しただけだ」とつくるは言った。「最後にもうひとつ質問がある。

レクサスって、いったいどういう意味なんだ?」

アオは笑った。「よく人にきかれるんだが、意味はまったくない。ただの造語だよ。ニュー

ヨークの広告代理店がトヨタの依頼を受けてこしらえたんだ。いかにも高級そうで、意味あり

げで、響きの良い言葉をということで。不思議な世の中だよな。一方でこつこつと鉄道駅を作

る人間がいて、一方で高い金を取って見栄えの良い言葉をでっちあげる人間がいる」

「それは一般的に『産業の洗練化』と呼ばれている。時代の流れだ」とつくるは言った。

アオは顔に大きな笑みを浮かべた。「お互いそいつに取り残されないようにしよう」

そして二人は別れた。アオはポケットから携帯電話を取り出しながら、ショールームの中に

入っていった。

アオと会うことはもう二度とないかもしれないと、交差点の信号が変わるのを待ちながらつ

くるは考えた。三十分という時間は、十六年ぶりに再会する二人の旧友にとってたしかに短い

ものだったかもしれない。そこで語られなかったことは数多くあったはずだ。しかしそれと同

時につくるには、二人のあいだで居られるべき大事なことはそれ以上ほとんど残っていないよ

うにも感じられた。

そのあとつくるはタクシーを拾って図書館に行き、六年前の新聞の縮割腹を請求した。

PP.168-177

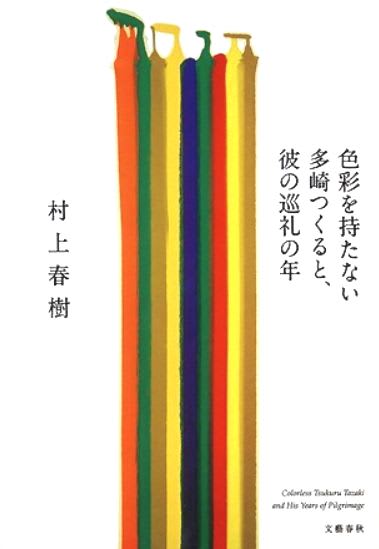

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

「メガソーラーマップ」でイスラエルを調べていると「ソーラーポンド」という発電システムに出

会ったり、早稲田大学の白井裕子准教授らの「小型森林伐倒ロボット開発」に出会ったし、それな

りにまとめてブログでも取り上げてみようと考えたが、ペースを考え自重することにこのテーマの

まとめはあすにしよう。