【五月十一日、曇りのち雨】

八時過ぎ、松本に向かう。岐阜から長野に入り、中央自動車道は雨降る状態で運転。一

路昼食休憩場所の蓼科ブライトン倶楽部にある「日本料理 蓼」に向かうが、蓼科高原

は深い霧がかかりフォグランプやライトなしには走れない。おまけにどこにいるのかは

ナビ頼み状態。いけどもいけども目的地につかいない。仕方なしに元来たルートを引き

返し、ほうほうの手で蓼科ビレッジ管理事務所に到着。そして、そこで目の鼻の先に目

的の「蓼科ブライトン倶楽部」を発見。だが、閉鎖中だ(→ブライトンコーポレーショ

ン(千葉県浦安市)が運営する会員制のリゾートホテル「蓼科ブライトン倶楽部」(茅

野市北山)が、最長で11月までに閉館されることが2月28日、明らかになった。同

ホテルは現在、冬季休館中で、4月12日に開始予定の今期営業は、親会社の長谷工コ

ーポレーション(東京都)が、他の子会社に運営を委託する方向で検討している(蓼科

ブライトン倶楽部 11月までに閉館 - 長野日報)。前述の管理事務所で彼女が紹介され

た「オーベルジュ・エスポワール」の昼食で移動する。

【オーベルジュ・エスポワール】

オーナーシェフーの藤木徳彦プロフィールの紹介欄に、1998年「オーベルジュ・エスポワ

ール」をオープン。オーナーシェフとして腕を振るう。貧欲に地元食材を追求しており、

地元食材を使った料理教室や食育講座、大学・高等学校の講師も務める。2008年には農水

害の定める「地産地消の仕事人」に選定される。地域の食材と環境を活かして、そこでし

か味わえない美味しい料理や、そこでしか楽しむことができない空間でのおもてなしを

提唱し、「地産地消の仕事人」として全国各地で地域の魅力を発信するための助言を行っ

ている。著書に『フレンチで味わう信州12ヶ月』がある。日本農業新聞「藤木シェフの

食材発見」、中日新聞「味な提言」連載中。長野県塩尻市「塩尻キュイジーヌアドバイザー」、

長野県東御市「東御市食の掘り起こしアドバイザー」、長野県千曲市「地産地消アドバイザ

ー」を務める。松本大学人間健康学部健康栄養学科特別講師。地産地消を「食べる」と「買う」

から発信するJR松本駅ビル「信州アルプス市場」代表。2011年1月農水害「FACO食農連携コー

ディネーター」登録-と書かれている。

フランス料理店ということがわかったが、スローフードのコース料理であることがわか

り、内心、これはまずい、箱蕎麦などのファストフードで良いのにと思ったが、これも

なにかの縁だということで案内されたまま、室内テラス風の席に着き、ジビエ(野性鳥

獣)料理を堪能することに?!

【ジビエ料理 cuisine Jibie】

森の中を駆ける抜ける野生の獣や鳥を使った料理で狩猟が解禁となる11月半ばから3月

頃までしかロにする事が出来ない冬期限定のフランス料理のひとつ。ジビエ料理に共さ

れるのは猪や鹿・ウサギそれにキジや鳩など。森に住む野生の動物をハンターが仕留め、

それを仕入れて調理する。うまみの詰まった骨は、大きな寸胴鍋で野菜と一緒に煮込み

ソースの素にする。尊い命と引き換えに一匹丸ごと料理して食べて頂くのがジビエ料理。

飼育された動物と違い野生特有の香りがあり、その香りこそが真髄。冷蔵庫で一週間あ

るいは、10日闇値肉を熟成させてさらにうまみを強め、濃厚なソースで頂く。その香り

が苦手な方には仕留めたばかりのフレッシュな肉で調理致する。飲み物は、しっかりと

した赤ワインと一緒に頂くのがジビエ料理の醍醐味とか。

まず、だされたのは、ハーブブレンドティー、信州野菜(オランダ酸のからのアスパラ

ガスもだされたがこれはことわる)。先ず前菜としてパセリペーストを添える温製サラ

ダ仕立て、鹿肉製のソーセージをいただき、とうもろこしポタージュ、自家製燻製とサ

ラダの盛り合わせをいただく。このときゼンマイが洋食としてアレンジされて出された

がこれは、美味しくチョットした驚きとなった。

ハーブブレンドティー

信州野菜の温製サラダ仕立て

信州鹿肉の自家製ソーセージ

とうもろこしのポタージュ

自家製煉製(信州サーモン・鹿肉)の盛り合わせと子豚のパテ

塩漬け豚肩ロースのグリル

最後に、メインディシュとして塩漬け豚肩ロースのグリルを蕎麦のパンといただく。食

事のときも彼女やホールスタッフと感想をはなしたが、オイルを控えめして素朴な素材

の魅力を最大限に引きだした料理の力に感動したことを話し、酸味のきいた赤ワインが

良く合うだろうと、ワインを口に入れ鹿肉を食べている自分のイメージを重ね合わせた。

※ジビエ料理についてこのブログでも掲載したが、昆虫食料理を含めて牛肉食偏重文化

是正と持続可能社会あるいは多様な食文化への再評価として有用だと考えている。

【空飛ぶ泥船】

オーベルジュ・エスポワールで、空飛ぶ泥船のことをたずねると、パンフレットをスタッ

フがパンフレットを持ってきてくれたので、勘定をすませ、雨の中を「神長官守矢史料

館」へ向かうことにした。これは『スターウォーズ巡礼の明日』のなかで「樹冠都市構

想」でも掲載したが藤森照信工学院大名誉教授が制作したもので茅野市が管理。雨がや

まぬ現地に着くと、「神長官守矢史料館」とあるが国道沿いとはいえ民家が散らばった

鄙びた場所で、先ほどの実例もあり、電話を入れることに。そうすると「そこだ」とい

うことで「ここだ」というので会々傘で敷地内に入ると正面の墓地の山の向こう側に空

飛ぶ泥船が見えるので近くまで行き鑑賞、そして少し上がったところには「茶室」が見

えたのでそこまで足を伸ばす。「畸形」ということばが浮かんだ。

上の写真の資料館に入ると、年配の男の係員がひとりだけいるだけ。通り一遍の案内を

するだけで、情熱はない。そこで、藤森先生の思いを彼の著書『天下無双の建築学入門』

『建築史的モンダイ』『人類と建築の歴史』の紹介で確認-デザインポリシーは縄文に

あり、人類が鉄製の道具を手にする弥生の一歩前。摩製石器を入手したあたりにある。

人類史の中で、正に動物から人間としての文明を築くあたりの生命感に関心があり、ロ

ストのように無人島での生活を始めることを余儀なくされたとき、そこにある自然の中

で工夫しながら生きていくとしたら、縄文的生活になることがイメージされている。例

えば、(1)竹は日本を含めた東南アジアでの利用がみられ弥生的な材料(2)世界最

古の樹上住宅はロンドン郊外にあり、夏の快適さをもとめて樹上住宅があった(3)建

築用木材としては板が一番むずかしく、割り板の製作は弥生をまたねばならなかった、

(4)正倉院の校倉づくりで、湿気により隙間をコントールしたのはウソだ。急激な湿

度変化の効能はあった(5)屋根に花がさくのは芝棟として、当たり前だった(6)日

本で引き戸が多いのは、その為政の構造の違いにより、防御のためには開き扉で内開き

だったなどの根拠をもとにされている-などが説かれている。建築学の造詣は無に等し

いので、時間があればあらためて考えてみたい。

※ ブログでの寸評例

明治初期、和洋併置のお屋敷が建てられたのはなぜか? 西洋風と自国風とを共存させ

た建築というのは実は世界的にも珍しいらしい。西洋の建築史ではゴシック様式、ロマ

ネスク様式といった感じに時代区分と建築様式とを結び付けてスタイルの変遷を叙述す

ることができるが、日本では一度成立したスタイルがそのままずっと生き残ったため時

代区分による叙述が難しいのだという。例えば、神社建築や茶室など、時代よりもむし

ろ用途に応じてスタイルが使い分けられていた。従って、明治になって和洋併置の邸宅

が建てられたのも、プライベートでは使い慣れた和風、来客等パブリックな場面では洋

風という形で使い分けを意識していたからではないか。

『人類と建築の歴史』(ちくまプリマー新書、2005年)は初学者向けに建築の起源から

説き起こした建築史概説で考古学的話題が大半を占める。上掲の二冊で紹介されたエピ

ソードを通史的にまとめ直した感じで、合わせて読めば頭の整理にうってつけだ。藤森

さんが設計の方針として第一作から自覚して試みていることとして(1)過去と現在の

誰の建物にも、青銅器時代以後に成立するどんな様式にも似てはならない(2)自然と

調和するために、見えるところには自然素材を使い、時には植物を建物に取り込む。以

上の二つという。

【松本市】

諏訪インターから、松本に車を走らせ、松本市内に入る午後三時ごろはまだ雨が降って

いたが、直接、「ホテル花月」にチック・イン。ところで、ホテルは東南アジアからの

観光客でごったがえししていたが、これも中国との関係かもしれないと思った次第。

松本市は、長野県の中央からやや西の所にあり、県庁所在地の長野市から南西へ75km、

東京から西北へ240kmに位置している。2005年の合併後の市域は、西の飛騨山脈(北ア

ルプス、西山、3000m級)から、東の筑摩山地(美ヶ原、東山、2000m級)までと広大で

あり、長野県内では最も広い(全国の市では20位)。松本市街地(松本駅周辺など)は

、二つの山脈(山地)の間にある松本盆地の中央部、複合扇状地上に位置する(標高約

600m)、人口243,338人(2012.12.01)。

河川では、上高地方面から流れ出す梓川が市の西部を流れ、奈良井川が市を二分するよ

うに横断している。また、市街地には清流である女鳥羽川が横断している。女鳥羽川は

もとは現在の大門沢川のルートを流れていたと考えられるが、江戸時代はじめに人工的

に流路が変えられ今の姿になった。山では、合併に伴い日本百名山の山が多数松本市に

編入され、岳都(学都、楽都とならび松本市のキーワードとなっている)の側面が強く

なった。松本市には標高第3位の穂高岳や第5位の槍ヶ岳があるが、市街地からは手前の

常念山脈に隠れて見えないため、市民には常念岳や美ヶ原のほうが親しまれている。中

部山岳国立公園、八ヶ岳中信高原国定公園が市内にあり、前者には特別天然記念物のラ

イチョウが生息する。また、景勝地の上高地も市内にある。

市内には多数の扇状地が形成されている。また、松本市はフォッサマグナの上にあり、

松本盆地東縁に沿う糸魚川静岡構造線が旧市街地の西側を通っている。市内南部の牛伏

寺断層も糸魚川静岡構造線を構成する断層の一つとされ、30年以内のマグニチュード6.5

以上の地震発生確率が25.21%と全国で最も高い活断層として地震関連のテレビ番組など

でもよく紹介されている。2011年6月30日午前8時16分頃、長野県中部を中心とする強い

地震が発生し、同市で震度5強を、山形村で震度4を観測した。また、国宝松本城に小さ

なひびが入るなどの被害が出た。市域は5000万年前は海底にあった。

中心市街地は古くは深瀬郷(深志郷)、捧庄(ささげのしょう)または庄内、信濃府中

または信府あるいは信陽などと呼ばれていた。捧庄、庄内の由来は国衙比定地とされる

市東部にあった八条院領の荘園で、現在市内にある本庄、庄内という地名はこの名残で

あると考えられる。「信府」は国府が置かれたことに由来する「信濃府中」の略称「信

陽」はそれを漢文調にしたものである。以上の地名は現在ほとんど使われていない。

現在の市名である松本の由来は諸説あるが、通説では武田氏の侵攻により落ち延びた嘗

ての信濃守護職・小笠原長時の三男小笠原貞慶が1582年に旧領を回復した際に「待つ事

久しくして本懐を遂ぐ」と述懐し改名したとされる(小笠原氏は長らく信濃府中奪還と

いう本懐を抱いており、それが叶ったことから、待つ本懐を→松本懐→松本 と略され

松本となった)。他に、小笠原宗家(府中)が分家(松尾)とのお家騒動に勝利したこ

とを記念したとする説があるが、内訌は約50年前に片付いており、この説は時代的に合

わない。「松本」という氏姓は松本市の「松本」地名よりも遥か昔から存在するが相関

はなく、松本市に松本氏が多いということはない。市役所等によって「広報まつもと」

のようにひらがなで表記されている。

また、松本市周辺や松本地域は松本平、筑摩(つかま/ちくま)(筑摩野(つかまの/ち

くまの)とも)などと呼ばれる。旧県名の筑摩県は、前身の松本町が筑摩郡(1879年以

降は東筑摩郡)に属していたことに由来する。 現在、最も人口に膾炙(かいしゃ)する

のが深志で、太古の松本盆地が湿地帯であったことを示すとされる「深瀬郷」が転訛し

たものであり、現在でも社名、校名などに使われている。女鳥羽川を挟んで北側が北深

志、南側が南深志とされる。

松本市は、甲信越地方の中部、長野県中部(中信地方)に位置する市である。国から特

例市や国際会議観光都市に指定されている。2005年4月1日に梓川村、四賀村、奈川村、

安曇村の4村を、2010年3月31日に波田町を編入した。国宝松本城を中心とする旧城下町

である。幸いにも戦災を免れたことから、旧開智学校(重要文化財)などの歴史的建造

物が多く残る。キャッチフレーズは「文化香るアルプスの城下町」、「三ガク都(楽都、

岳都、学都の三つのガク都。音楽、山岳、学問で有名なため)」などがある。市のマス

コットはアルプちゃん。日本で最も古い小学校のひとつ開智学校の開校、改正高等学校

令に基づく全国9番目の官立旧制高等学校である松本高等学校の招致など、教育に熱心

な面があった。また、小沢征爾ら一流の音楽家の集うサイトウ・キネン・フェスティバ

ルの開催、全国に(一部海外にも)広がるスズキ・メソードや花いっぱい運動の発祥、

映画やテレビドラマなどのロケ支援を市が行うなど、文化を尊重する気風は今も健在で

ある。

県庁所在地ではないが、FM長野本社、日本銀行松本支店、松本空港、信州大学本部、陸

上自衛隊松本駐屯地などがあり、特に日銀の存在は松本市をして、長野市とともに複眼

構造をなすことにより、県の経済の中心に押し上げる役割も持っとされる。商業販売額

は長野市に次いで県内2位だが、松本パルコなどの人気の高いアパレル商業施設を抱え

県内各地から消費者が訪れることや、市街地型複合店舗の立地数が県内では最多で、工

業生産額は安曇野市、上田市に次いで県内で3位であり、県内工業の拠点の1つ。近年

高層マンションの建設が相次いでおり、この中でいかに城下町の景観を守るかが課題に

なっている。2008年4月から「市都市景観条例」が改正され、松本城周辺の建築物の高

さ規制が厳しくなることから、現在マンション建設を前倒しする動きが見られる。これ

に対し、周辺住民の反対意識は強く、既に完成した縄手通りのマンション建設には建設

反対運動が起こった。

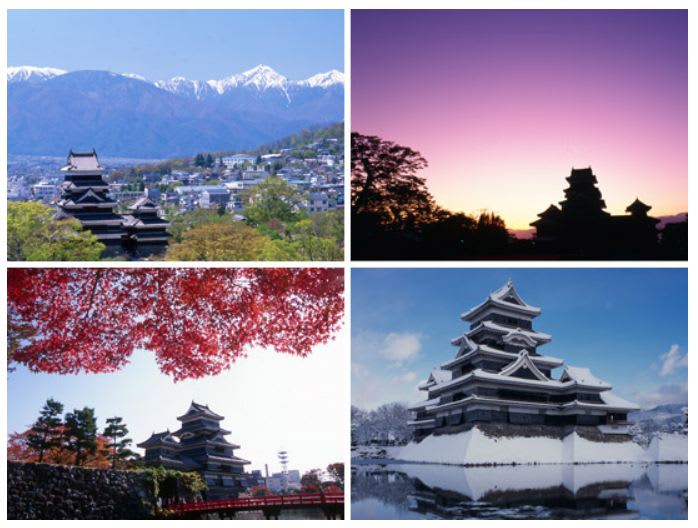

【松本城】

翌朝、参観地としてホテルの目と鼻の先にある松本城に入場する。ホテルスタッフから

午前八時半開園で九時になると待ち時間ができるので早めに観光した方が良いとのこと

で急ぎ直行くことに。作事と打って変わり快晴の上天気。北アルプスが多少雲がかかっ

ていたが美しく見えた

松本城は、長野県松本市にあった城である。安土桃山時代末期-江戸時代初期に建造され

た天守は国宝に指定され、城跡は国の史跡に指定されている。松本城と呼ばれる以前は

深志城(ふかしじょう)といった。市民からは別名烏城(からすじょう)[1]とも呼ばれ

ている。しかし文献上には烏城という表記は一切ない。戦国時代の永正年間(1504-1520

年)に、松本平の信濃府中(井川)に井川館を構えていた信濃守護家小笠原氏(府中小

笠原氏)が林城を築城し、その支城の一つとして深志城が築城されたのが始まりといわ

れている。後に甲斐の武田氏の侵攻を受け小笠原氏は没落、武田氏は林城を破棄して深

志城を拠点として松本平を支配下におく。武田氏滅亡後の天正10年(1582年)、徳川家

康の配下となった小笠原貞慶が旧領を回復し、松本城に改名した。

天正18年(1590年)の豊臣秀吉による小田原征伐の結果、徳川家の関東移封が行われ当

時の松本城主小笠原秀政も下総古河へと移った。代わりに石川数正が入城し、石川数正

とその子康長が、天守を始め、城郭・城下町の整備を行う。その後、大久保長安事件に

より石川康長が改易となり、小笠原秀政が返り咲く。大坂の陣以後は、松平康長や水野

家などの松本藩の居城として機能。水野家の後は松平康長にはじまる戸田松平家(戸田

氏の嫡流)が代々居城とした。享保12年(1727年)には本丸御殿が焼失、以後の藩政は

二の丸で執務がとられたとされる。

2000年(平成12年)には- 松本城周辺市街化区域が都市景観100選に選ばれ、2001年(平

成13年)に- 乾小天守の一般公開を開始。2006年(平成18年)4月6日、日本100名城(29

番)に選定され、2007年(平成19年)6月から全国規模の日本100名城スタンプラリーが

開始された。2011年(平成23年)6月30日に長野県中部を震源とする地震により、天守

の壁等25ヵ所にひびが入る被害を受けた。また、埋門の石垣がズレたため、埋橋を渡っ

ての入場が停止されている。典型的な平城。本丸・二の丸・三の丸ともほぼ方形に整地

されている。南西部に天守を置いた本丸を、北部を欠いた凹型の二の丸が囲み、さらに

それを四方から三の丸が囲むという、梯郭式に輪郭式を加えた縄張りである。これらは

全て水堀により隔てられている。現存122天守の中では唯一の平城。

以下、十一時に松本インターに入り、十一時半には、みどり池パーキングサービスエリアで休憩

をとり箱蕎麦セットを注文し昼食をとり、十四時過ぎに帰宅した。それにしても、雨の高速道路、

霧の蓼科高原道路とはキツイ旅路だ。