【地震予知に自信?!】

さて、宿題と考えていたが、さすが昨夜は疲れのためブログアップできなかった。一言で「地震

予知」と言っても、その内容についてさまざまな範囲や形式が考え様々。地震学会などでは、地

震予知を便宜的に時間軸から「短期予知」と「長期予知」に分類しているものの、どのような情

報をあらかじめ提供した場合に予知が当たったとしてよいのか、ということに関して明確な定義

が曖昧だと批判もされている。地震予知の手法にはいくつかの種類があり、地震学者や行政が公

式に認めているものは、地震学・測地学的な地震予知で、「短期予知」ではまったく成果がでて

いないがこれは社会科学な予測や確率を巡る問題点によく似ている。または、これ以外には従来

の地震学・測地学的手法と異なる地震予知研究や、地震前に広く見られると言われている種々の

前兆現象(宏観異常現象)の予知研究もあるが、学術的には認知されるほどに至っていない(疑

似科学と批判されてもいる-気象庁なども、宏観異常現象や地震雲を完全に否定しているわけで

はなく、可能性に含みを残しているが、科学的理解の水準が低いこと、その効率などから現状で

は否定されているという)。

その分類あるいは種類を列記すると、(1)地震学・測地学的観点、(2)歴史的観点・周期性

(3)長期評価(4)地震学・測地学とは異なる視点などに予知が分類され、最後の(4)に該

当するものには(1)電波、電磁波、電気、磁気の変化(2)物質の化学的組成の変化(3)自

然現象・体感などの非定量的現象の変化などに分類されている。また(2)(3)は古文書(言

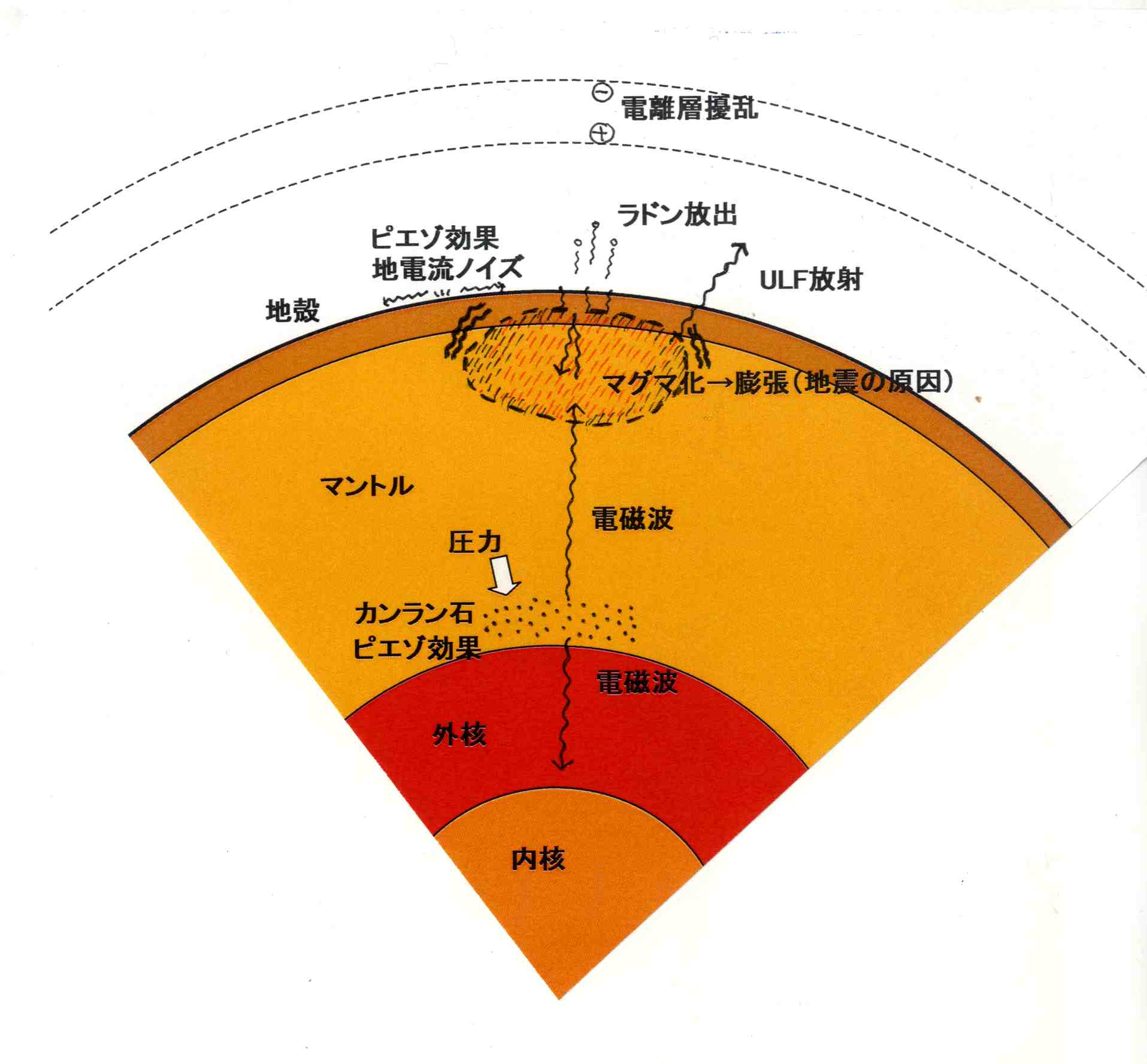

い伝え)や地学的な地層分析など因果律的な測定評価である。(4)の(1)の電波、電磁波、

電気、磁気の変化を捉え手法(電磁力学的手法)には、(1)赤外線(2)地電流法(3)VAN法

(ギリシャの3名の地震学者Panayotis Varotsos, Kessar Alexopoulos and Kostas Nomikosの頭

文字から命名されている)(4)ULF法(VAN法の交流版)(5)中波帯域(1kHz)(6)超短波・

極超短波(7)電離層の状態などに分類されている。電磁波系研究は、地殻内における歪みの蓄

積によって、地殻崩壊が起こるとき、石英や花崗岩(主成分はSi)などが伸縮を起こすことで、

圧電効果の電流や電磁波を生じ、実際に岩石に圧力を掛けると、電磁波が観測されることが実験

で確認。この地震前に生じる電磁波観測で、地震の早期警戒に役立てる研究である。大規模地震

などの場合、地殻の崩壊体積が大きくなり。その分だけ地殻内に生じ電流量が大きくなり、ある

程度の精度の機器ならば検出が可能である。その他としては(1)ラドン濃度(2)大気イオン

濃度(3)トリガー推定(天体変動・太陽活動・火山活動)などがある

ただし、大規模地震の地殻の崩壊による分散などのため震央部の特定は難しいとされている。宏

観異常現象もこの地震前の異常電波を動物等が感じ取り、異常行動を取ったりする(実験で人為

的に発生させた電磁波を発生させると、動物等が反応し、異常行動を取る事も確認されている。

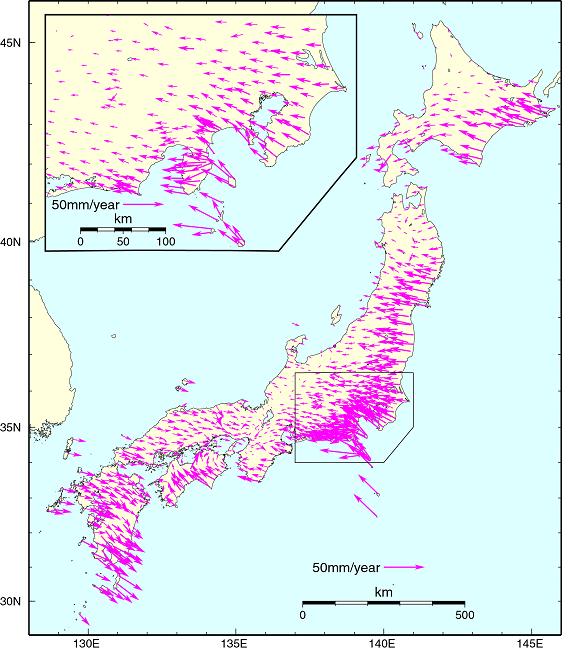

最近の予知技術の新規考案を調べてみると、微弱な地表・地中・大気圏(電離層圏内)の(低周

波)振動、電流や電磁波データ収集分析技術に関わるものが多い傾向にあるが、従来通りの測地

学的技術案件も多く含まれる。

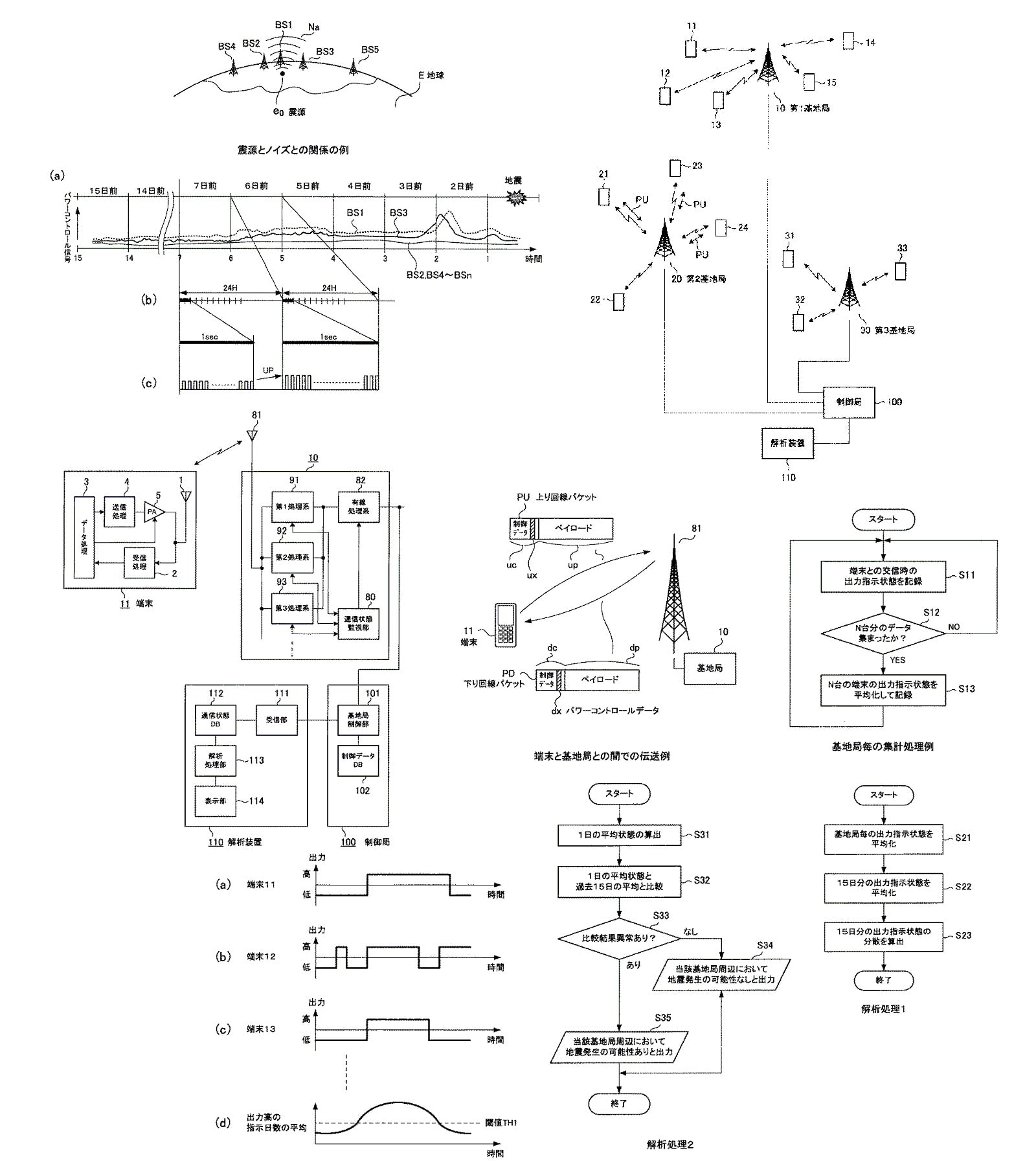

例えば、上図の「特開2013-064611 地震予知システム及び地震予知方法」は、既存の無線電話端

末や無線タグなどと通信を行う無線通信基地局と、端末局との間の無線通信状態に関する情報を

無線通信基地局から取得し、取得した無線通信状態に関する情報についての一定時間ごとの変化

を、直近の特定期間内で蓄積し、その蓄積した特定期間内の変化から地震発生の可能性の有無の

判断を行う。この判断で無線通信状態が悪い無線通信基地局の近傍の領域を、短期的に地震発生

の可能性が高い地域と判断することで、震発生の予兆としての電磁ノイズを、効率良くかつ正確

に測定して収集するシステムの案件に注目した。

この作業で気づいたのは、個々の研究は進んでいるが、例えば、(1)位置変動データ(2)地

表・地中変動データ(3)電離層圏電波変動データ(4)宏観異常現象データを統合的したデー

ター蓄積や分析・解析の技術研究がないことである。勿論これらは測定方法深耕や測定点の拡充

が合わせてなされるべきものだろうが、空間周波数解析ならぬ<概年月日(がいねんがっぴ)リズ

ム解析> いわば、地震予知的フーリエ解析学?の必要性を感じた。

「あとになって振り返れば、たしかに不自然な要素があったかもしれない。しかしそのときに

は、それが何より自然なことに思えたんだ。僕らはまだ十代だったし、何もかもが初めて経験

することだった。自分かちの置かれた状況を客観的な目で見渡すことなんて、とてもできなか

った」

「つまり、ある意味ではあなたたちはそのサークルの完璧性の中に閉じ込められていた。そう

いう風に考えられない?」

つくるはそれについて考えてみた。「ある意味ではそうだったかもしれない。でも僕らは喜

んでその中に閉じ込められていた。そのことは今でも後悔していないよ」

「とても興味深い」と沙羅は言った。

アカが浜松で、殺される半年前のシロと会った話も沙羅の注意を惹いた。

「 ケースとしては少し違うけど、その話は私の高校のクラスメートのことを思い出させる。彼

久は見入でスタイルもよくて、おうちはお金持ちで、いわゆる帰国子女で、英語もフランス語

も話せたし、成績もトップクラスだった。何をやらせても人目を惹いた、みんなにちやほやさ

れ、ド級生のあこがれの的だった、私立の女子校だから、そういうのはけっこうすごいのよ」

つくるは肯いた。

「大学は聖心に進み、途中で二年フランスの大学に留学したの。帰国して二年くらい経って、

たまたま会う機会があったんだけど、でもそのとき彼女の姿を久しぶりに目にして、私は言葉

を失ってしまった。彼女は、なんて言えばいいのかしら、色が薄くなって見えたの。強い陽光

に長いあいだ曝されて、全体の色彩がまんべんなく褪せてしまったみたいに。見かけは前とほ

とんど変わらない。相変わらず美人だし、スタイルもいいし……。ただ、前より薄く見えるだ

け。思わずテレビのリモコンを手にとって、色を何段階か濃くしたくなるくらい。それはずい

ぶん奇妙な体験だった。人がたった数年の間にそんなに目に見えて薄くなるなんて」

彼女は食事を終え、デザート・メニューが来るのを侍っていた。

「私と彼女はとくに親しいというわけではなかったけど、共通の友人がいたので、そのあとも

折りにふれてどこかで顔を合わせた。顔を合わせるたびに、彼女は更に少しずつ色合いを薄く

していった。そしてある時点からは誰の目にも、彼女はもう格別美しくはなくなったし、とり

たてて魅力的でもなくなってしまった。頭もいくらか悪くなったみたいだった。話も退屈にな

り意見は月並みなものになっていった。彼女は二十七歳の時に結婚したんだけど、夫はどこか

の官庁のエリートの役人で、見るからに薄っぺらな、つまらない男だった。でも本人には、自

分かもう美人でもなく魅力的でもなく、人目も惹かないんだということがよく理解できなくて、

昔と同じに女王様のように振る舞っていた。それをはたで見ているのはけっこう重かった」

デザート・メニューが手渡され、沙羅はそれを子細に検討した。決心がつくとメニューを閉

じ、テーブルに置いた。

「友人たちは次第に彼女から離れていった。そういう彼女の姿を目にするのが痛々しかったか

らよ いや、正確にいえば痛々しいというより、彼女を見ていると一種の怯えを感じることに

なったからね。それは女性がみんな、多かれ少なかれ抱いている怯えなの。自分が女としての

いちばん素敵な時期を既に過ぎてしまったのに、それに気がつかず、またうまく受け入れるこ

とができず、これまでと同じように振る舞って、みんなに陰で笑われたり、疎まれたりするん

じゃないかという怯え。彼女の場合、そのピークが他の人より早くやってきた。それだけのこ

となの。彼女のあらゆる資質は十代で、春の庭のように勢いよく咲き誇り、それを過ぎると急

速にしぼんでいった」

白髪のウェイターがやってきて、沙羅はレモン・スフレを注文した。デザートを欠かさず食

べなが、彼女が美しい体型を保ち続けていることに、つくるは感心しないわけにはいかなかっ

た。

「シロさんのことは、クロさんからもっと詳しい事情が聞けるんじゃないかな」と沙羅は言っ

た。「たとえその五人組が調和のとれた完璧な共同体であったとしても、女の子同士でしか話

し合えないものごとはちゃんとあるものなの。アオくんの言うようにね。そしてそういう話は、

女の子たちの世界から外にはまず出て行かない。私たちはあるいはおしゃべりかもしれない。

でもある種の秘密は堅く守られる。とりわけ男の人たちに対しては」

彼女は離れたところにいるウェイターにしばらく目を向けていた。レモン・スフレを注文し

たことを後悔しているようにも見えた。他の何かに変更するべきかもしれない。しかし思い直

し、視線を正面のつくるに戻した。

「男の子たち三人のあいだでは、そういう打ち明け話はしなかったの?」

「そんな話をした覚えはないな」とつくるは河った。

「じゃあどんな話をしていたの?」と沙羅は尋ねた。

あの当時我々はいったい何を話していたのだろう? つくるはしばらくそれについて考えて

みた。でもその内容はまるで思い出せなかった。ずいぶん長く熱心に、復を割って話していた

はずなのに……。

「思い出せないな」とつくるは言った。

「変なの」と沙羅は言った。そして微笑んだ。

「来月になれば、今かかっている仕事は一段落する」とつくるは言った。「そのめどがついた

ら、フィンランドに行きたいと思っているんだ、もう上に話は通してあるし、休暇をとること

自体に問題はないと思う」

「日にちがはっきりすれば、旅行のスケジュールを組んであげられると思う。飛行機のチケッ

トや、ホテルの予約なんかを」

「ありがとう」とつくるは言った。

彼女はグラスをとって、水を一口飲んだ。そしてグラスの禄を指でなぞった。

「君の高校時代はどんなだったのかな?」とつくるは尋ねた。

「私はあまり目立だない少女だった。ハンドボール部に入っていたこされいでもなかったし、

成績もそんなに褒められたものじゃなかった」

「謙遜しているんじやなくて?」

彼女は笑って首を振った。「謙遜は立派な美徳かもしれないけど、私には似合わない。ごく

正直に言って、私はぜんぜん目立だない存在だった。学校というシステムにあまり合わなかっ

たんだと思う。先生に可愛がられることもなく、下級生に憧れられることもなかった。ボーイ

フレンドなんて影もかたちもなかったし、しつこいにきびにも悩まされていた。『ワム!』の

CDも全部持っていた。母親の買ってくれる白いコットンのさえない下着を着ていた。でもそ

んな私にも良い友だちは何人かいた。二人くらいね。あなたの五人組のように緊密な共同体と

まではいかなかったけれど、それでも心のうちを打ち明けられる親友だった。だからそんなぱ

っとしない十代の日々を、なんとかこともなく乗り切ることができたのかもしれない」

「その友だちとは今でも会っている?」

彼女は肯いた。「ええ、私たちは今でも良い友だちでいる。二人とも結婚していて、子供も

いるから、それほどしょっちゅうは会えないけど、たまに食事を一緒にして、三時間くらい休

みなしにしやべりまくる。いろんなことを、なんていうか、かなりあけすけに」

ウェイターがレモン・スフレとエスプレッソ・コーヒーをテーブルに運んできた。彼女は熱

心にそれを食べた。どうやらレモン・スフレを選んで正解だったらしい。つくるは彼女のそん

な姿と、エスプレッソ・コーヒーから立ち上る湯気を交互に眺めていた。

「あなたには今、友だちはいる?」と沙羅は尋ねた。

「今のところ、友だちと言えるほどの相手はいないと思う」

名古屋時代の四人だけが、つくるにとって本当の友人と呼べる存在だった。そのあと短い期

間ではあったけれど、灰田がそれに近い存在になった。他には誰もいない。

「友だちがいなくて淋しくない?」

「どうだろう。わからないな」とつくるは言った。「もしいたとしても、あけすけに打ち明け

話をするとは思えないけれど」

沙羅は笑った。「女の人にはそういうことがある程度必要なの、もちろんあけすけな打ち明

け話は、友だちという機能の一部に過ぎないけど」

「もち ろん」

「それはそうと、スフレを一口食べない? とてもおいしいわよ」

「いや、君が最後の一口まで食べればいい」

沙羅は残ったスフレを大事そうに食べ終え、フォークを置き、口元をナプキンで丁寧に拭い、

それから少し考えていた。やがて顔を上げて、テーブル越しにまっすぐつくるを見た。

「ねえ、これからあなたのおうちに行ってもいい?」

「もちろん」とつくるは言った、そして于をあげ、ウェイターに勘定書を頼んだ。

「ハンドボール部?」とつくるは言った。

「その話はしたくない」と沙羅は言った。

二人はつくるの部屋で抱き合ったった。もう一度沙羅と抱き合えることを、彼女がその機会

を彼にもう一度与えてくれたことを、つくるは嬉しく思った。二人はソファの上でお互いの身

体を愛撫し、それからベッドに入った。彼女はミントグリーンのワンピースの下に、黒いレー

スの小さな下着をつけていた。

「これもお母さんに買ってもらったの?」つくるは尋ねた。

「馬鹿ね」と沙羅は言って笑った。「自分で買ったのよ。もちろん」

「にきびもどこにもない」

「当然でしょう」

彼女は手を伸ばして、つくるの硬くなったペニスを優しく握った。

しかし少し後で、彼女の中に挿入しようとしたとき、それは十分な硬さを失っていた。つく

るにとっては生まれて初めての体験だった。それは彼を戸惑わせ、混乱させた。まわりのすべ

てが妙に静かになった。耳の奥がしんとして、心臓の鼓動が乾いて聞こえた。

「そういうの気にしちゃ駄目よ」と沙羅は彼の背中を撫でながら言った。「このまま私をじっ

と抱いていて。それでいいから。余計なことは考えずに」

「わからないな」とつくるは言った。「ここのところずっと君を抱くことばかり考えていたの

に」

「ひょっとして、あまり期待しすぎたのかもね。そんな風に私のことを真剣に考えてくれるの

はとても嬉しいけど」

二人はそのあともベッドの中で裸で抱き合い、時間をかけて愛撫を続けたが、つくるが十分

な硬さを回復することはなかった。やがて彼女が帰る時間がやってきた。二人は黙って服を着

て、つくるは駅まで彼女を送った。そして歩きながら、うまくことが運ばなかったことを謝っ

た。

「そんなことはどうでもいいのよ、本当に。だから気にすることはない」と沙羅は優しく言っ

た。そして彼の手を握った。小さな温かい手だった。

何かを言わなくてはならなかったが、言葉が浮かんでこなかった。彼はただそのまま沙羅の

手の感触を確かめていた。

「あなたはおそらく、戸惑っているんじやないかな」と沙羅は言った。「名古屋に帰って、と

ても久しぶりに昔のお友だちと会って話をして、いろんなことが一度に明らかになり、それで

気持ちがかき乱されたのかもしれない。おそらくあなた自身が感じているよりも激しく」

たしかに混乱はあるだろう。長いあいだ閉じていたドアが開かれ、これまで目を背けていた

多くの事実が、一度に中に吹き寄せられてきたのだ。まったく予測もしなかったような事実が

それらは彼の中でまだうまく順序や居場所をみつけられていない。

沙羅は言った。「あなたの中で何かがまだ納得のいかないままつっかえていて、そのせいで

本来の自然な流れが堰き止められている。なんとなくだけど、そんな感じがするの」

つくるは彼女が言ったことについて考えた。一僕が抱えている疑問が、今回の名古屋行きに

よってすっかり解明されたわけではない。そういうこと?」

「そうね そんな気がする。あくまで私の感触に過ぎないけど一と沙羅は言っか言それから真

剣な顔つきで少し考え、付け加えるように言った。「今回いくつかの事実が明らかになったお

かげで、むしろ逆に、残された空白部分がより大きな意味あいを持つようになったということ

かもしれない」

つくるはため息をついた。「僕は開けるべきじゃない蓋を開けてしまったんじゃないのかな」

「あるいは一時的にはそういうことになるかもしれない」と彼女は討った。「いっときの揺れ

脱しはあるかもしれない。でもあなたは少なくとも解決に向かって、前に一歩を踏み出してい

る。それが何より大事なことよ。そのまま進んでいけば、きっと空白を埋める正しいピースを

見つけることができると思う」

「でもそれには長い時間がかかるかもしれない」

沙羅はつくるの手をしっかりと握った。その力は意外に強かった。

「ねえ、なにも急ぐことはないのよ。ゆっくり時間をかければいい。私がいちばん知りたいの

は、私とこれからも長くつきあってくれる気持ちがあなたにあるかどうかっていうこと」

「もちろんある、打と長く一緒にいたい」

「本当に?」

「嘘じゃない」とつくるはきっぱりと言った。

「じゃあかまわない。まだ時間はあるし、私は侍てるから、とりあえず片付けなくてはならな

いことも、私にはいくつかあるし」

「とりあえず片付けなくてはならないこと?」

沙羅はそれには答えず、謎めいた微笑みを浮かべた。そして言った。

「できるだけ早くフィンランドに行ってクロさんに会いなさい。そして正直に胸を開いて話を

しなさい。彼女はきっと何か大事なことをあなたに教えてくれるはずよ。とても大事なことを。

私にはそういう予感がある」

PP.219-228

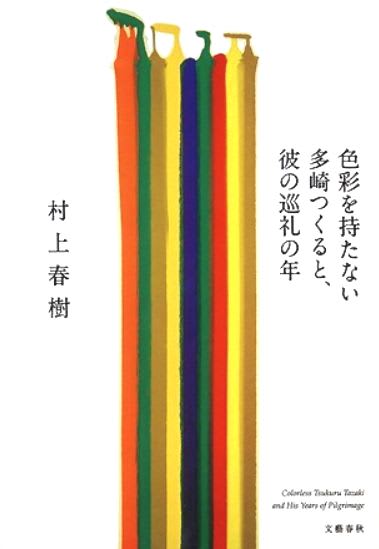

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

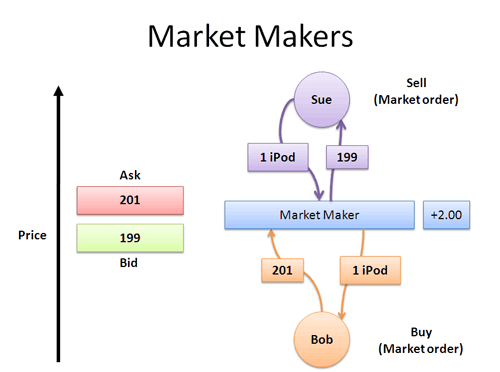

最近のアベノミクスと株取引の関係を看ていると、ポール・デビットソンではないが、良きマー

ケット・メイカーが自然発生あるいは自律的にマーケットから現れることはないという事実追認

-「ウェルカム・トゥー・リアル・ライフ 」(村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の

巡礼の年』、PP.202-207)-をしているかのようで、そう簡単に英米流金融資本主義を修正でき

すに、またぞろハゲタカ市場の様を看るにつけ実に哀れであな面白し。