バーバラ・ブロック(Barbara Block)スタンフォード大教授らはクロマグロの生態を解明したと、

ナショナル・ジオグラフィッ・ニュースが報道した。カジキ類では、眼球運動に関わる筋肉の一部

が進化の過程で改良され、筋肉中のミトコンドリアが熱を生み出 すことができる。つまり、これ

は「非ふるえ熱産生(NST)」と呼ばれる現象で、カジキはこの発 熱器官で、日の当たる海面から

冷たい海の底まで自由に移動し、眼や脳を温かく保ち、効率よく働かせ ることができるのだが、

マグロではさらに優れた対向流熱交換システムで、体全体を温めることができるデザインになって

いる。マグロはある種の内温動物のようなもので、アオザメやネズミザメと同じく温血性だ。これ

らの生物は「驚異的な網」を意味する奇網(rete mirabile)という構造を持ち、動脈と静脈が互

いに近接し絡み合い→動脈の熱が静脈に伝えられ→再循環する。カジキの場合は部分的で、尾側は

外温性だが、前方の眼と脳は内温性になっている。

要するに、鳥や哺乳類が体温を維持にし、体温を保つことで、自由にに動き回れる。人間と同じで

周りの温度に制限されない。また体内を温めることで代謝機能を向上させる。温度が高ければ、筋

肉の働きも効率が良くなり、鳥であっ ても哺乳類であっても、マグロであっても同じ。とはいえ、

全てのマグロがクロマグロほど温かくなく、クロマグロはマグロ科魚類の中で最も体温が高いとい

う。その実証実験は、30年間に渡り、アーカイバ ル・タグ(archival tag:記録保存標識)、と

いう、外科的に魚の体内に埋め込むタグの開発し、内側の末端では、腹腔内の温度と魚が泳いでい

る水深が計測するが、タグの柄は体外に突き出し、周囲の 水温と照度を測るセンサーとなる。また

搭載された小型コンピューターは数年間にわたり、2分ごとに測定値データを取り込みそのデータ

解析で1日の動きや季節的移動が、水平方向、垂直方向などの動きが解析し、捕食の習性や生理学

的な情報が得られる。さらに、心収縮が細胞内の筋小胞体に蓄えられたカルシウムイオンに依存し

ていることも判明。また、マグロの中で試験温度でもクロマグロはカルシウムの取り込み速度がマ

グロ科最大であった(ビンナガの2倍、キハダやメバチの3倍もの効率を誇る)。

※ブロック教授はマッカーサー財団の「天才賞」を受賞し、スタンフォード大学の教授職を得、ク

ロマグロの生態のトップレベルの研究者として有名。彼女の研究室は、カリフォルニア州モントレ

ーのキャナリー・ロウ沿い(『スタインベックと花粉』)のホプキンス海洋研究所にある。

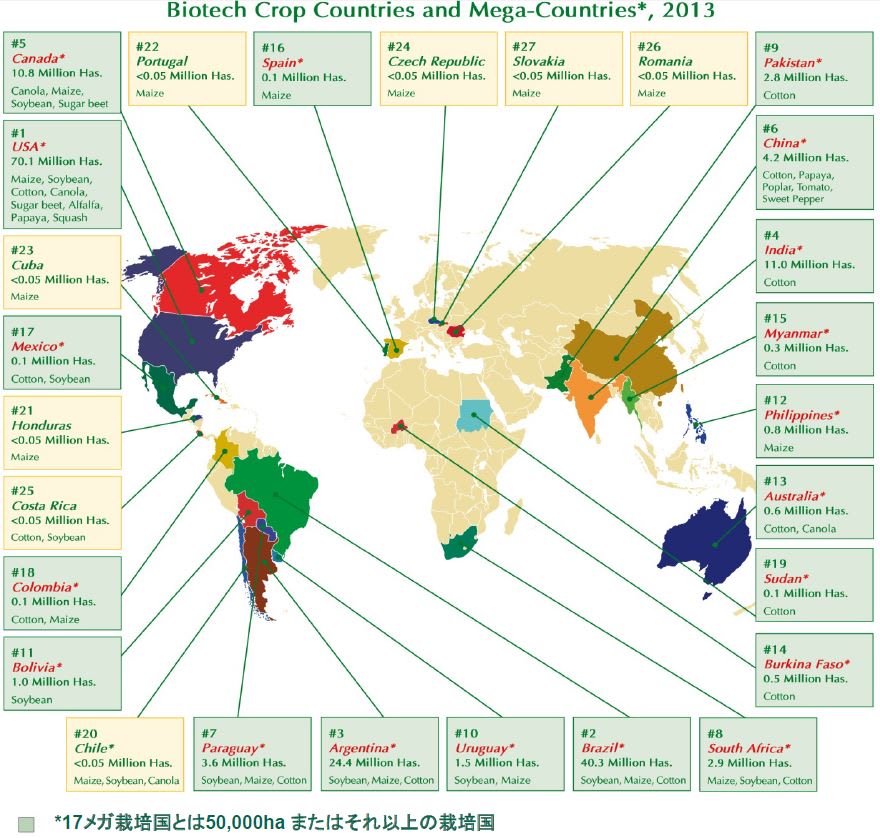

1996年に始まった遺伝子組換え作物商業栽培面積は、当初の170万haから2012年にはその百倍の

1億7,030万haに達し、2010年を境に発展途上国でのその作物商業栽培面積は、全体の52%を占め

上のグラフのように先進国のそれを超える事態になる。2012年に遺伝子組換え作物を栽培した28

カ国のうち、20カ国は発展途国で、8カ国が先進工業国であった。2011年は、19カ国が発展途上

国で、10カ国が先進工業国であつた。2012年の遺伝子組換え作物栽培農家数は、1,730万戸で、前

年対比で60万戸の増加、これらの農家の90%以上、1,500万戸は、発展途上国の小規模なリソース

不足の農家であった。農家はリスクの回避について精通しており、2012年、中国では720万戸の小

規模農家、インドでも同じく720万戸の農家が、得られるベネフィットが極めて大きいとの理由で、

Bt(遺伝子組み換え)ワタを選択し、1,500万haで栽培が行われている。

問題は手放しこれを迎合して良いのかということだが、 現在多く作られている組み換え食品は大

豆やトウモロコシなどの作物は、草剤耐性や害虫抵抗性を持たせて農薬をまく回数を減らし、農

作業の負担を軽くし、生産コストを下げることが狙い。(1) 除草剤耐性を目的とした遺伝子組

み換え品種の代表といえるのが、米国モンサント社が開発した除草剤「ラウンドアップ」とそれ

に耐性がある大豆の組み合わだが、「ラウンドアップ」は必須アミノ酸の一種を合成する酵素の

働きを阻害するため、全ての植物がこの必須アミノ酸を作れなくなって枯れてしまうが、「耐性

大豆」には、細菌から取り出した必須アミノ酸を作ることができる別の酵素の遺伝子が組み込ま

れており、「ラウンドアップ」がかかっても必須アミノ酸が作られ、枯れずに収穫することがで

きる。大豆の大規模栽培では数種の農薬をまくのが普通だったのが、この「耐性大豆」を育成に

は「ラウンドアップ」1種ですむため、農薬の使用量を減らせる。(2)害虫抵抗性で実用化さ

れているのは、土壌細菌の殺虫性タンパク質の遺伝子が導入されている綿やトウモロコシ。この

細菌が生産する物質(Bt-トキシン)はチョウやガなどの幼虫の消化器にはいると毒物となって幼虫

を殺す。作物中でこのBt-トキシンを作らせるので、その作物をかじった害虫は死ぬ。人間が食べ

たときの心配は、幼虫の消化管内はアルカリ性であり、その環境で消化管の特定の部分と結びつ

いて初めて毒性が出てくる。人間などの哺乳動物の場合はチ化管内が酸性で結合する特定部位もな

いので、毒性が出ないまま排泄される。(3)米国では、野菜や果物の流通期間が長いので、保

存性(日持ち)を上げる研究が進められている。その一つがトマトの遺伝子組み換えです。トマト

は成熟すると果肉が酵素によって分解されて軟らかくなる。この酵素が働かないように遺伝子組

み換えをし、日持ちを向上させたトマトが販売されているなどあるが、(1)人体への悪影響、

(2)生態系への影響、(3)一部企業の食糧支配などの点から組み換え食品の問題点が指摘し

されているが、(1)は、経口消化の危険性、タンパク質への影響、予期しないタンパク質を導

出する危険性の3点に集約することもできる。

安全性(安全神話)に対する懐疑根拠の例には次のようなものがある。

Bt遺伝子組み換えトウモロコシは害虫が食べると毒となるタンパク質を作り出すが、これまで遺

伝子組み換え企業は遺伝子組み換え作物が作り出す殺虫性のタンパクなどの有毒成分は腸で破壊

され、体外に排出されるので無害であると説明してきたが、2011年、カナダはシェルブルック大

学病院センターの産婦人科の医師らのグループ調査結果”Bt toxin found in human blood is not

harmless”によると、妊娠した女性の93%、80%の胎児からこの有毒成分(Cry1Ab)が検出され

たという(Tomo's blog)。因みに、この毒素は遺伝子組み換えトウモロコシを飼料とした家畜の

肉や牛乳、卵などを食べた結果と考えられる。遺伝子組み換え関連の有害物質が妊娠した女性、

胎児、妊娠していない女性の血の中に存在していることをこの調査は初めてという。

※ カルタへナ議定書

※ 農業生物資源研究所 NIA/遺伝子組換え情報提供

というわけいろいろ調べ行く中に、この問題も中途半端にできない緊急性を帯びていることが感じ

たので、早速、ワンクリックで白水社の『遺伝子組み換え食品の真実』を注文した。この件はまた

あらためブログテーマとして掲載していく。

JR西日本が、NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」の放送に合わせ、6日から「黒田官兵衛ラッピン

グ列車」の運行を始め、滋賀県長浜市のJR長浜駅では、観光関係者が出迎え、乗降客に市内で開

催中の黒田官兵衛博覧会をPR。列車は8両編成で、官兵衛役の俳優岡田准一さんや竹生島、賤ケ

岳古戦場などの写真をあしらい「官兵衛ゆかりの地、長浜へ」の文字が描かれている。新快速や快

速として9月まで運行され、官兵衛出生地である姫路市の姫路駅や、黒田家発祥の地と伝わる長浜

市の長浜駅間などを1日最大3往復するという。長浜駅での出迎えには、ゆるキャラの三成くんや

官兵衛にふんした甲冑姿の武者、観光ボランティアガイドらが参加、乗降客に「官兵衛クッキー」

を配って同博覧会をPRしていた。最近は、大画面でカラフルで高精細なラッピングしたカー・バ

ス・電車が目を惹くように走るようになった。これもインクジェットやラッピングフィルムなどの

技術進歩によるものなんだろうと感心する。

これは、こじつけだが、走り出しているものは、ラッピング車両だけではなく、福島原発のトリチ

ウム対策も動き出した。昨年12月25日をかわきりに、先月27日、東京電力福島第1原発の汚

染水問題で、経済産業省の専門部会が、多核種除去装置「ALPS(アルプス)」を使っても除去

できない放射性トリチウム(三重水素)の対策案を示した。海洋放出を含む7項目ある。各項目に

ついて、環境や健康への影響、実現性などを議論し、年度内に報告書をまとめるということだ。

思えば、"転んだら起きなはれ”は、松下幸之助の銘言、世界の最先端技術をまた1つこれで確立す

ることは間違いない。