【挑まなければ越えられない】

2012年に公開された『マネージング・スパイダーマン』の続編で、マーク・ウェブ監督による

2014年公開予定のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画。『アメージング・スパイダーマン

2』が5月公開される。これは、2012年の『アメイジング・スパイダーマン』の続編であり、

コロンビア映画は2011年の段階で既に製作企画があることを発表していた。スタジオは前作に

引き続いてでジェームズ・ヴァンダービルトを脚本家とし、その後アレックス・カーツマンと

ロベルト・オーチーが書き直した。出演はアンドリュー・ガーフィールド、エマ・ストーン、

ジェイミー・フォックス、デイン・デハーン、コルム・フィオール、ポール・ジアマッティ、

サリー・フィールドら。

このシリーズは、劇場、ビデオ(ブルーレー)やテレビよく観ているが、その魅力は、何とい

ってもその等身大の人間臭さを色濃く残したスーパーヒーロー大活劇娯楽で、それでいて、最

先端 のVisual Effects(ビジュアル・エフェクツ:VFX)の現実では体験することができない

画面効果満載、それでいて過剰テク駆使映画特有の疲労感(食傷感)が少ない娯楽映画にある

と-この映画がそうであるか劇場観賞していないのでわからないが-そのよう観てきた。今回

のストーリーは、スパイダーマンとしてニューヨークの平和を守りながら、恋人グウェンとす

ごす日々をピーターは満喫していた。 ところが、旧友のハリーがニューヨークに戻ってきたの

を機に、その生活は少しずつ変化していく。事故で人間発電機となったエレクトロや、パワー

ドスーツを身に着けたライノ、グリーン・ゴブリンがピーターの前に立ちはだかるストーリー。

特殊なクモに噛まれたことで、スーパーパワーを得て、スパイダーマンとして活躍するように

なるが、恋愛や仕事などに常に悩みが尽きず、等身大のヒーローとしてマーベル・コミックの数多いキ

ャラクターの中で人気のあるヒーローの一人。呼び名は複数あり、スパイディ、親愛なる隣人、

ウェブヘッド(クモの巣頭)、ウェブスリンガー(クモ糸を投げる者)などの愛称がある。実

生活ではいわゆるナードまたはブレイン(コミックやアニメ版では、メリージェーン・ワトソ

ンから「タイガー」と呼ばれていた時期もある)。決め台詞・キャッチフレーズは「あなたの

親愛なる隣人、スパイダーマン」だが、スパイダーマンは作中の架空の新聞社デイリー・ビュ

ーグルのネガティブ・キャンペーンの影響もあって世間から嫌われているために、このフレー

ズもあまりウケなかったと紹介している(Wikipedia)。

尚、コミック版は、1962年8月の『アメイジング・ファンタジー』誌15号で初登場。同誌はそ

の号で打ち切りとなったが、スパイダーマンというキャラクターは大変好評で、ソロシリーズ

The Amazing Spider-Man が1963年3月に発行されている。キャラクターはライターエディター

のスタン・リーと画家で共同プロッターのスティーヴ・ディッコによって創造され、このペア

は1963年から1966年にかけて38号制作した。その後は多くの作家と画家が何年もの間、この月

刊誌を引き継ぎ、マーベル最大の看板役者の冒険を年代記にしてきた。アメイジング・スパイ

ダーマンはキャラクターの旗艦シリーズ。スパイダーマンサーガのメジャーキャラクターやヴ

ィランのほとんどはここで紹介され、キーイベントはここから発信され、連続して刊行してい

たが1998年にマーベル・コミックがリランチし1999年1月号で新1号からカウントしなおして

いる。スパイダーマン40周年記念を機にオリジナルシリーズのナンバリングを使用する事にな

り、2003年12月発行号から再び500号から数えはじめたといわれている。

●スパイダーマンの5つの特性

・スパイダーセンス(危険を察知するクモの第六感。しかしその危険がどの様なものかまでは

教えてくれない)

・分子間の結合力を高める事によるクモの吸着力。2トンまでの物なら指一本で支えることが

可能。映画版では、手足に生えた鋭い繊毛によって壁に吸着する。

・1トンの重さにまで耐えることが出来る筋力を持つ。

・反射神経が普通の人間の40倍の速さで働く。

・戦闘中に良く喋る。だがスパイダーマンの場合は、余裕があるのではなく、逆に余裕がなさ

過ぎるのをジョークでごまかす。

" With great power comes great responsibility. "

大いなるチカラには、大いなるセキニンが伴う / ベン・パーカー

●直接電子の動きを観察

日産自動車と日産アークは2014年03月13日、リチウムイオン電池の充電/放電時における正極

材中の電子の動きを直接観測し定量化できる「世界初」(両社)の分析手法を開発したと発表。

日産自動車は、「この分析手法をリチウムイオン電池材料の研究開発に適用することにより、

高容量、長寿命のリチウムイオン電池の開発が可能となり、その結果、電気自動車の将来の走

行距離の拡大やさらなる耐久性の向上につなげられる」としている。今回発表した分析手法は、

日産アークが、東京大学、京都大学、大阪府立大学との共同研究により実現したものという。

高容量、長寿命のリチウムイオン電池の開発には、電極活物質にできるだけ多くのリチウムを

蓄え、電子発生量の多寡がその主要な材料設計となる。このため、リチウムイオン電池中の電

子の動きの把握が重要になるが、従来の分析手法では直接電子の動きを観察できなかった。従

って、マンガン、コバルト、ニッケル、酸素といった電極活物質を構成するどの元素から、ど

の程度電子が放出されているのかを定量的に識別できていなかった。

●L吸収端を探せ

今回開発した分析手法では、強度の強いX線の波長を変えて照射し、X線の吸収量が急激に増

える波長を測定することで物質の電子状態や局所構造を解析できるX線吸収分光法とスーパー

コンピュータ「地球シミュレータ」による第一原理計算(実験値を使わずに理論的に電子状態

を計算する計算手法)を併用した。これまでは、X線吸収分光法を用いたリチウムイオン電池

の解析は行われていたが、原子の内側の電子軌道に由来する「K吸収端」を利用したものが主

流だった。しかし、内側にある電子軌道の電子は原子内に束縛されているので、K吸収端を利

用しても、リチウムイオン電池の電気化学反応を観測することはできない。

今回の分析手法では、より外側の電子軌道に由来する「L吸収端」を利用したX線吸収分光法

により、電池反応に関与する電子の流れを直接観測できるようになった。さらに、地球シミュ

レータを用いた第一原理計算を組み合わせることで、今まで間接的に推定するにとどまってい

た電子移動量を高い精度で得られるようになったと説明している。

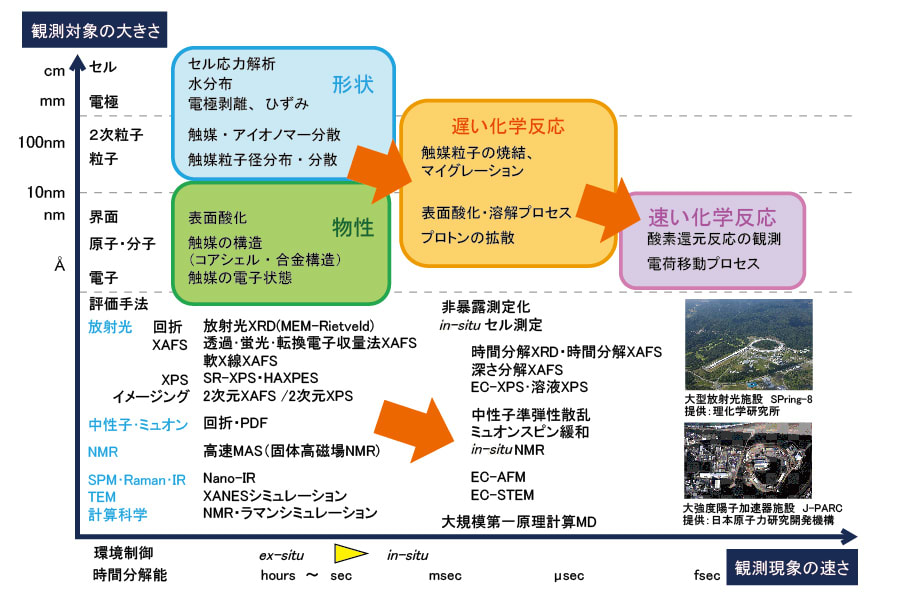

●局所構造を解析できるX線吸収分光法

従来、物質の微細構造を分析する手法として、XAFS(X-ray Absorption Fine Structure)が種々の材料

の分析に用いられている。XAFSスペクトルは、XANES(X-ray Abscrption Near-Edge-Structure)領

域とEXAFS(Extended X-ray Abscrption Fine Structure)とからなる。XANES領域を解析

することで、その物質の酸化数などの化学状態を知ることができる。一方、EXAFS領域を

解析することで、着目した原子の周囲に存在する原子の種類、その原子までの距離、その原子

の配位数に関する情報が得られる。近年、燃料電池、リチウムイオン2次電池及び触媒材料な

ど敏感な反応を伴う材料では、反応過程の解析が極めて重要となっている。微細構造の反応解

析を行うには、できるだけ短い時間間隔で、時々刻々と測定を行う必要がある。このような測

定手法の一種にEnergy DispersiveXAFS (DXAFS)がある。しかし、従来の測定方法(

DXAFS)では、試料を集光位置に配置させた上で、X線を試料に対して透過させる必要が

あり、バルク試料は(1)必ずしも厚さや構造、組成などが均一でなく、X線の経路にX線吸

収量が依存し、バラツキが少ないX線吸収スペクトルを得るのが困難。(2)通常、反応は材

料表面から始まる。バルク試料の厚さは通常1mm程度なので、透過法で得られるのは、実質

的に試料内部の情報のみである。これに対し、深さ数十μmの表面情報を得たければ蛍光法、

深さ100nm程度であれば全電子収量法、深さ数十nmであれば転換電子収量法を用いるの

が好適である。しかしながら、このような検出法をDXAFSに適用するのは困難であった。

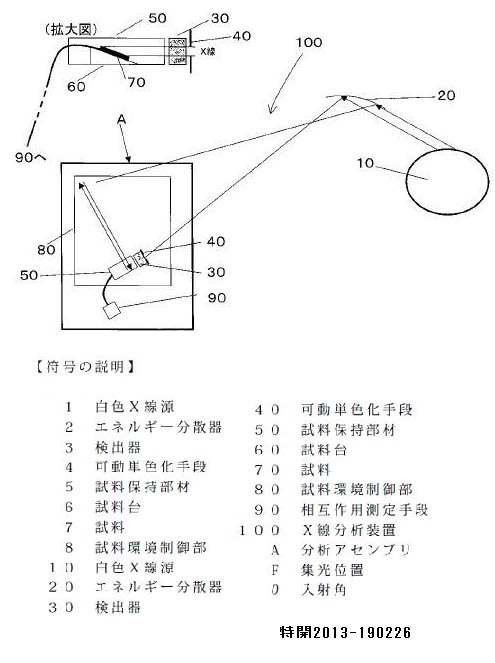

上図のX線分析装置は、白色X線を発生させるX線発生源10と、この白色X線をエネルギー

分散させて分散X線を取り出すエネルギー分散器20と、この分散X線から特定エネルギーの

X線を取り出す可動単色化手段40と、特定エネルギーのX線と試料との相互作用を測定する

相互作用測定手段90を備える。X線分析方法は、X線発生源から発生した平行な白色X線を

エネルギー分散させるエネルギー分散工程と、このエネルギー分散により取り出された分散X

線を可動単色手段により単色化する単色化工程とを含む構成で、透過法以外の検出方法でXA

FSと同等な迅速測定を行うことができるX線分析装置及びX線分析方法を提供するものであ

る。

以上のように、遷移する電子状態がその場評価できるようになって、調査研究開発現場のスピ

ードは、"デジタル革命渦論”により急進んでいることが了解できる。オールソーラーシステム

社会は意外と早く実現できそうにみえる。

※1吸収端: X線のエネルギー(波長)を変えた際に、X線の吸収量が急激に増えるエネルギ

ー(波長)の値。電子のいる軌道により、内側からK吸収端、L吸収端などと呼ばれている。

※2X線吸収分光法:物質に、強度の強いX線のエネルギーを変えて照射して、X線の吸収量が

急激に増えるエネルギー(吸収端)を測定することで、物質の電子状態や局所構造を解析でき

る分析手法。

※3地球シミュレータ: 地球シミュレータは独立行政法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC)が

地球環境を解析する目的で所有しているスーパーコンピューター。

※4第一原理計算: 実験値を使わずに、理論的に電子状態を計算する手法(「第一原理とは」)。

※Roles of Individual Transition Metal Elements On a Redox Reaction of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 As Revealed

By Resonant Photoelectron Spectroscopy、Masashi Matsumoto, Kei Kubobuchi, Masato Mogi, Chikai Sato,

Yohei Takahashi, Toshihiro Asada, Hideo Imai(NISSAN ARC,LTD.)

【アベノミクス第三の矢 僕ならこうするぞ!】

高度に発達した産業時間が支配しその速度に遅れまいとする動機が「流行に遅れたくない」と

い思わせる感覚をつくるが、それは人間の精神全体の発達を直接に意味するのではない、とい

い、心っていうのは、部分的にいうと、植物性神経(自律神経)を原則として変っていく部分

と、動物性神経、人間性神経で変っていく部分と、両方あると原理を説いているが、一見する

とアベノミクスと直接的に関係しそうもないが経済政策を考えていくための原理がここには書

かれている。

●なぜ「流行に遅れたくない」と思うのか

情報を共有することで共通の話題を持てる、自分だけ知らないのはこわい、みんなと一

緒にいたい、みたいな感じ方とか考え方というのは、誰が最初に打ち出して、みんなが真

似するようになったか、というふうに考えていくと、近代から現代において、製造産業に

おいては、その全行程をいちばん早く循環させることができたところが産業のリーダーに

なる。そうなると、下請もみんなそのスピードに合わせないといけないので、主たる産業

の時間性が社会全体の時間性を支配していき、他はそれに近づこう、間に合わせようとし

ていきます。

-中略-

産業のうちでいちばん高度な産業の循環時間、モノが計画され、つくられて、売られる

サイクル。東京の情報が九州に届いて一般化するのにどのくらい時間がかかるか。そうい

う時間の根本のところで産業的なものが支配していて、今だったら第三次産業、サービス、

情報産業みたいなものを含めて、そういうのを支配しちゃうから、みんなそこに合わせる

ために必要な知識は持っていなければ駄目だとか、それから外れたら時代遅れになっちゃ

うんだ、という感じに人間の精神が持っていかれちゃう。

誰がやっているんだといったら、いちばん高度に発連した産業がそれを支配していると

言うのが最もわかりやすい。本当はそんなに簡単ではないんですけど、わかりやすく言え

ばそういうことでしょう。

そのために情報科学の生みだす装置、また装置の間の連結の仕方はますます発達して、

インターネットみたいにどんな次元の情報も結ぶことができるようになります。ここでど

うしても言っておかなくてはならないことは、専門家がどんな途方もない可能性を考えて

も、情報伝達の発達は、人間の精神の働きにとっては、感覚器官に寄与するのを第一義と

するものに影響を及ぼすだけで、人間の精神全体の発達を直接に意味するのではないとい

うことです。感覚の働きを助けてその機能を増大させますが、その感覚の拡大を通じてし

か、人間の精神の全体に寄与できないのです。これが情報科学の結果です。

もう少し、時間について言ってみると、例えば目の前の茶碗をみて、これは茶碗だとわ

かった、そのわかるということは面倒くさい言葉でいえば「了解する」ということです。

「了解」というのは時間性のことなんです。視ることは眼の感覚的な反射ですが、「見て」

「了解する」という作用の仕上げである「了解」は時間なんです。わかった、わかるとい

うことで、何がわかったんだというと、いちばん発達した産業の固有時間がわかった者が、

わかった、産業の規模をわかったということになるわけです。これがつまり了解したとい

うことで、各人も自分の了解をどんどんそこに近づけようとします。それは日本で言えば、

情報産業でしょう。

例として、病院の話をしてみます。病院に行くと、お前の足腰が痛いのはなぜなのか診

てやろうということで、超音波映像をとると、背骨の三番目のところがギスギスして食い

違っているということがわかる。そして、お前は高血糖で少し神経障害を起こしている。

その二つが原因だ、と言ってくれるわけです。そして、それはどうしたら治るんだという

ことで、薬を飲めばいいとか、リハビリをすればいいと指示が出る。そういう役目のお医

者さんもいるし、そういう薬を飲ませてくれる人もいるわけです。

一方では、医者が超音波で調べて、わかった、お前はこことここが悪いんだとなると、

製薬会社はそれに順応しようとする。製薬会社が順応すれば、薬の原料を調達する会社も

順応しようとする。全部がそういうことで回り出す。だんだんそういうことになるんじゃ

ないでしょうか。

●人の心は内臓で決まる

これからもどんどんそうなっていくんだと思います。問題なのは、今の情報産業、ある

いは情報科学の専門家は、そういうふうに了解の仕方が変っていく、それを精神だという

ふうに考えています。それは違うんですよ。そこで理解し、合わせていこうということに

なって、流行になっていったり、世論になっていったりというのは、精神の中で脳が支配

する感覚の部分だけが、情報機器の発達で変っていくにすぎません。

これからも発達してなおさら変わっていきますし、それは止めることはできない。でも、

精神の中で脳が第一義の役割をしている感覚は変っていきますが、脳は心(魂)の発達に

対しては第一義でないのです・情報機器は感覚を発達させていきますがヽ心(魂)が発達

してゆくわけではありません。言ってみれば、心(魂)の変化というのは内臓なんです。

内臓の作用が第一義で、(情報機器に影響された)脳の作用が第一義ではありません。

例えば、食べ過ぎて胃を悪くして、どうも憂うつでしょうがない。会社を休みたくなっ

たというのは、胃が悪くなったという内臓の変化が精神の変化になったわけです。

つまり、腹がすいたとか、胃が痛くなったとか、食い過ぎて腸が痛くなったというのは、

内臓の動きが第一義なんですよ。もちろん、それは脳と無関係ではないんですよ。脳もそ

こに入っているんだけど、その場合には脳は第二義、二番目の要素なんですね。二つは両

方ごちゃまぜになっているわけだけど、例えばここに熱いお茶があって、それを飲んだら、

のどまでは熱くなりますけど、食道に入ったらそんなに熱くないでしょう。どうしてかと

いったら、熱い、冷たいという脳がつかさどる感覚は内臓には少ないんですよ。第二義的

なんです。

-中略-

情報科学者とか、情報産業の人はそう言わないんですよ。こういう情報に遅れたら人間

の精神は駄目だぞ、みたいに言うんですね。

それは大間違いなんです。その人たちはそれを流行らせたいからそう言うでしょうけど、

そんなことはないです。失恋したら悲しくなるとか、人間の心の動きなんて大昔からそん

なに変っちゃいない。特に植物神経、胃や自律神経が動かしているものの動きとか歪みと

かはあんまり変ら これからまた何千年だ、ても、人間の心はそんなに変らないよという

部分は必ずある。

だけど、情報によって刻々変っちやう、感覚を刺激されて変るという部分も、一方でどん

どん発達していきますね。それはあるけど、混同すべからざるものであって、一緒にした

ら間違えますよ、ということです。

●「感覚」と「精神」の区別をつけよ

僕は、いちおう学校だけは理工系だから、情報文化とか、情報科学とかの協会や学会の

メソバーになっているところもあります。僕に言わせれば、冗談じゃないぜ、お前らの言

ってることはメチャクチャだ、そんな馬鹿なこと言っちゃ困るよって思ってることがずい

ぶんあります。

感覚が鋭敏になって発達して複雑になるということが、人間の精神が発達することだと

されています。情報科学って難しそうなことを言うけど、赤ん坊と同じじゃないか、と言

いたいところはあるわけです。これは大切な問題で、感覚手段が発達することで発達する

のは、人間の精神内容のうち大脳が第一義に支配している感覚器官だけです。精神内容の

うち心とか魂とか僕たちが呼んでいる部分は、そのまま変りません。

変るとしても感覚を介して第二義的な影響を与えるだけです。人間の精神内容のうち大

脳が第二義的にしか介入しない心とか魂とか呼ばれているものは、ギリシャ、ローマ時代

から変らない。影響は与えるでしょうけど、間接的だということなんです。

原理的にはそういうことでしょう。

これはファッションなんかでも同じで、専門家が考えて刻々違うファッショソを出して

くる。それがよければ、専門家が考えたことだから、普通の人は、自分よりいいことを考

えるんじゃないかと思うから、それを買いたくなります。しかし、それじゃあ、それを買

って着れば、自分の気持が満たされるかといえば、そうじゃない。家にいるときは上半身

裸とか、パンツー丁とかいうときもある。いくらファッションが発達して、それがいいと

思っても、そればかり着てるわけじゃないわけで、裸のときもあるわけでしょう。その部

分は変りませんよね。心っていうのは、部分的にいうと、植物神経を原則として変ってい

く部分と、動物神経、人間的神経で変っていく部分と、両方あるわけですね。

感覚の変化で変っていく部分は情報とともに変っていく。それは、そういうふうになり

たいという気持が人間の精神の中にあるから、それに合わせようとするということになっ

て、誰に合わせるのかといったら、最も発達した産業に合わせる。ファッションの場合に

は最も優秀だと言われるファッションデザイナーの考えたことに合わせようとするという

ことが誰にでもある。それはありえるわけです。そういうものの理解にどんどん近づこう

とする気持は、誰にでもあるから変っていくんだよ、ということになります。しかし、そ

れは全部ではありませんよ、原則的に。そう考えていいんじゃないでしょうか。

●人間の植物性を忘るるべからず

解剖学者の三木成夫さんから学んだことですけど、人間は樹木、草木とは違うんだよと

いうけど、そうじゃないですね。人間というのは、植物と、動物と、言葉も含めてそれ以

上のもの、この三つを含んでいるんです。

植物というのは、典型的なのはロから食道、腸へと入っていく。これは人間の中の植物

なんです。三木さんに言わせれば、人間の腸管をめくって血管なんかが外側にある状態を

想定すると、樹木の幹に該当すると言えるそうです。三木さんは感覚器官で発達する部分

と精神の部分とは別なんだという考え方で、僕はこの人の影響を受けたというか、学んだ

部分が多いんです。この人だけなんですよ、心っていうのは内臓の動きだよって言ってい

るのは。この考え方は僕の「言語論」と照応すると思えました。言葉というのは、自己表

出と指示表出からできている織物だというのが僕の「言語論」の考え方ですけど、その自

己表出というのは植物神経系の、内臓の動きと照応するんです。そして、指示表出という

のは何かを指し示すものだという考え方ですけど、これが三木さんの大脳を支配する感覚

作用に照応するんです。このあたりが三木さんから学んだところです。

もう一つは、人間というのは、植物や動物とは違うんだよ、というのは俗な言い方であ

って、本当の言い方は、人間は植物性と動物性を持っていて、もう一つ人間性というもの

を持っている。他の動物が持っていない言葉を持っているし、大脳の発達がある。だから、

人間の精神も、動物性と植物性でおおよそのところはできている。そして、もう少し微細

なところで、人間固有の精神の働きというのがあるかもしれません。

例えば、道で倒れている人に会うと、気の毒だと思って担いでいってやるとか、電話を

かけて救急車を呼ぶとかいうことは、こういうことをする動物もあるでしょうけど、しな

い動物がほとんどです。

人間は弱い子どもが生まれると、医者にかけて大事に育てていくでしょう。動物の場合

は生まれた子が弱かったら、食べちゃいますからね。猫なんか見てると、生まれたばかり

で弱いのは親が自分で食べちゃうんです。人間は絶対にそんなことしない。そのあたりが

人間固有の働きで、他の動物とは違うところでしょう。

原理的にはそういう言い方でいいんじゃないかと思います。

「第11章 人の心は「流行」を無視して生きてはいけない」pp.187-197

吉本隆明 著 『僕なら言うぞ!』

この項つづく

今夜は、「蜘男(スパイダーマン)」と「リチウムイオン電池の充電/放電時の正極材中の電

子状態の直接観測」と「アベノミクス第三の矢 僕ならこうするぞ!」を掲載してみた。体調

も上向いている。