都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「我ら明清親衛隊」 板橋区立美術館

板橋区立美術館

「我ら明清親衛隊~大江戸に潜む中国ファン達の群像~」

2012/12/1-2013/1/6

板橋区立美術館で開催中の「我ら明清親衛隊~大江戸に潜む中国ファン達の群像~」へ行ってきました。

何ともキャッチーな「我ら明清親衛隊」。いかにも板橋区美ならではのタイトルですが、当然ながら展示は至極真っ当。18世紀の江戸絵画における中国、とりわけ明清画の影響を概観する内容になっています。

渡辺玄対「白梅金鶏鳥図屏風」(部分)

出品は所蔵品の他、千葉市美術館や静嘉堂文庫、それに静岡県立美術館などから集められた80点余り。途中に展示替えを挟むため、一度に見られる数は限られますが、それでも「江戸絵画と言えば板橋区美」ならぬ、小さくともキラリと光る展覧会でした。

早速、展示のいくつかのポイントを。まずは浮世絵に注目。実は遠近法を強調した浮絵、それには元ネタとなる中国の版画があったと考えられています。

それが蘇州版画。これは17世紀頃、中国の蘇州地方で年明けの慶事のために描かれた版画ですが、そこには西洋の透視図法が取り込まれていたそうです。

展示では蘇州版画の「蘇州景 新造萬年橋」を筆頭に、遠近法を取り入れた日本の浮世絵を紹介。どのようにして遠近法が確立していったのかが分かる仕組みとなっています。

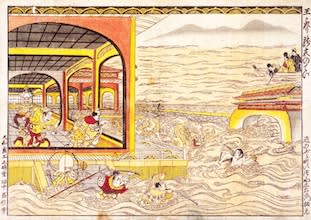

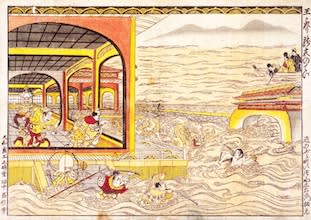

奥村政信「玉取り竜宮のてい」 神戸市立博物館

それにしても上に挙げた奥村政信の「玉取り竜宮のてい」など、不自然とも言える遠近法が用いられているのも微笑ましいところ。結局、遠近法が確立したのは18世紀後半になってからだそうです。

さて続いては肉筆、絵画の展開。南蘋派と呼ばれる絵師たちがずらりと登場します。

まずは江戸で最初に唐画を描いたという黒川亀玉。僅か25歳で亡くなってしまったそうですが、「日の出鶴図」や「関羽図」などにおける描き込みは精緻。実力ある絵師だということがわかります。

宋紫石「清影瑤風図屏風」1759年

そして南蘋派と言えば宋紫石。展示中最多の出品を誇りますが、とりわけ感心したのが、この「清影瑤風図屏風」、4面の画面に風に靡く笹が颯爽とした筆致で描かれています。

それに有名どころでは司馬江漢や椿椿山も印象に残るかもしれません。特に椿椿山の「倣張秋穀花鳥図」は赤や白、そしてピンク色の花の咲き乱れる様子を描いた美しい花鳥画。また本作は、13世紀頃に描かれた中国画を清の画家が写し、それをさらに椿椿山が写したものです。中国画の日本への影響を直接的に見る作品と言えるかもしれません。

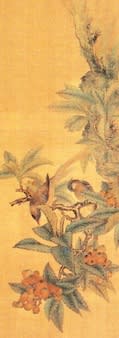

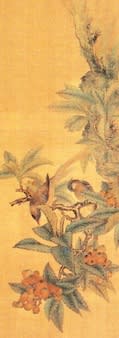

金子金陵「枇杷双鳥図」

さて展示は南蘋派メインということで、それこそ江戸絵画で良く取り上げられるようなビックネームが勢揃いしているわけではありません。

しかしながら知られざる絵師の作品を見るのも、江戸絵画鑑賞の醍醐味の一つ。と言うわけで一例を。北山寒巌という人物をご存知でしょうか。

会場では清冽な水墨による花鳥図などが展示されていますが、実は彼、父が中国人の子孫でなおかつ、西洋画に強いシンパシーを受けていたため、名前を「樊泥亀」、読みで「ばんでいき」、つまりはヴァン・ダイクをもじった名を名乗っていたそうです。

戸田忠輪「白鸚鵡図」1805年

また若冲画を彷彿させる白い鸚鵡を描いた戸田忠輪なども興味深い人物。彼は宇都宮藩主でいわゆる絵師ではありません。

さらにそうした立場の人物と言えば松平定信も重要。言うまでもなく寛政の改革を押し進めた幕府の重鎮ですが、そのような彼の描いた「達磨図」なども展示されています。

土方稲嶺「朧月枯木鵲図」

丁寧なキャプションに加え、「親衛隊長の一言」と記された軽妙なコメントも板橋流。安村館長と学芸員氏による論文二本の掲載された図録も販売されています。

江戸絵画において重要な中国画。それを吸収し、またアレンジしながら独自の表現を生み出した、江戸の多彩な絵師の世界を堪能することが出来ました。

既に展示替えを挟んでの後期に突入しています。詳細は出品リスト(PDF)をご参照下さい。

2013年1月6日まで開催されています。*年末年始(12/29~1/3)は休館。

「江戸絵画入門―驚くべき奇才たちの時代/別冊太陽/平凡社」

「江戸絵画入門―驚くべき奇才たちの時代/別冊太陽/平凡社」

「江戸文化シリーズ No.28 我ら明清親衛隊~大江戸に潜む中国ファン達の群像~」(@edo_itabashi) 板橋区立美術館

会期:2012年12月1日(土)~2013年1月6日(日)

休館:月曜日。但し12/24は開館し、12/25は休館。年末年始(12/29~1/3)。

時間:9:30~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般600(400)円、高・大生400(300)円、小・中学生150(80)円。

*( )内は20名以上の団体料金。毎週土日は小・中・高校生無料。

住所:板橋区赤塚5-34-27

交通:都営地下鉄三田線西高島平駅下車徒歩13分。東武東上線・東京メトロ有楽町線成増駅北口2番のりばより増17系統「高島平操車場」行き、「区立美術館」下車。

「我ら明清親衛隊~大江戸に潜む中国ファン達の群像~」

2012/12/1-2013/1/6

板橋区立美術館で開催中の「我ら明清親衛隊~大江戸に潜む中国ファン達の群像~」へ行ってきました。

何ともキャッチーな「我ら明清親衛隊」。いかにも板橋区美ならではのタイトルですが、当然ながら展示は至極真っ当。18世紀の江戸絵画における中国、とりわけ明清画の影響を概観する内容になっています。

渡辺玄対「白梅金鶏鳥図屏風」(部分)

出品は所蔵品の他、千葉市美術館や静嘉堂文庫、それに静岡県立美術館などから集められた80点余り。途中に展示替えを挟むため、一度に見られる数は限られますが、それでも「江戸絵画と言えば板橋区美」ならぬ、小さくともキラリと光る展覧会でした。

早速、展示のいくつかのポイントを。まずは浮世絵に注目。実は遠近法を強調した浮絵、それには元ネタとなる中国の版画があったと考えられています。

それが蘇州版画。これは17世紀頃、中国の蘇州地方で年明けの慶事のために描かれた版画ですが、そこには西洋の透視図法が取り込まれていたそうです。

展示では蘇州版画の「蘇州景 新造萬年橋」を筆頭に、遠近法を取り入れた日本の浮世絵を紹介。どのようにして遠近法が確立していったのかが分かる仕組みとなっています。

奥村政信「玉取り竜宮のてい」 神戸市立博物館

それにしても上に挙げた奥村政信の「玉取り竜宮のてい」など、不自然とも言える遠近法が用いられているのも微笑ましいところ。結局、遠近法が確立したのは18世紀後半になってからだそうです。

さて続いては肉筆、絵画の展開。南蘋派と呼ばれる絵師たちがずらりと登場します。

まずは江戸で最初に唐画を描いたという黒川亀玉。僅か25歳で亡くなってしまったそうですが、「日の出鶴図」や「関羽図」などにおける描き込みは精緻。実力ある絵師だということがわかります。

宋紫石「清影瑤風図屏風」1759年

そして南蘋派と言えば宋紫石。展示中最多の出品を誇りますが、とりわけ感心したのが、この「清影瑤風図屏風」、4面の画面に風に靡く笹が颯爽とした筆致で描かれています。

それに有名どころでは司馬江漢や椿椿山も印象に残るかもしれません。特に椿椿山の「倣張秋穀花鳥図」は赤や白、そしてピンク色の花の咲き乱れる様子を描いた美しい花鳥画。また本作は、13世紀頃に描かれた中国画を清の画家が写し、それをさらに椿椿山が写したものです。中国画の日本への影響を直接的に見る作品と言えるかもしれません。

金子金陵「枇杷双鳥図」

さて展示は南蘋派メインということで、それこそ江戸絵画で良く取り上げられるようなビックネームが勢揃いしているわけではありません。

しかしながら知られざる絵師の作品を見るのも、江戸絵画鑑賞の醍醐味の一つ。と言うわけで一例を。北山寒巌という人物をご存知でしょうか。

会場では清冽な水墨による花鳥図などが展示されていますが、実は彼、父が中国人の子孫でなおかつ、西洋画に強いシンパシーを受けていたため、名前を「樊泥亀」、読みで「ばんでいき」、つまりはヴァン・ダイクをもじった名を名乗っていたそうです。

戸田忠輪「白鸚鵡図」1805年

また若冲画を彷彿させる白い鸚鵡を描いた戸田忠輪なども興味深い人物。彼は宇都宮藩主でいわゆる絵師ではありません。

さらにそうした立場の人物と言えば松平定信も重要。言うまでもなく寛政の改革を押し進めた幕府の重鎮ですが、そのような彼の描いた「達磨図」なども展示されています。

土方稲嶺「朧月枯木鵲図」

丁寧なキャプションに加え、「親衛隊長の一言」と記された軽妙なコメントも板橋流。安村館長と学芸員氏による論文二本の掲載された図録も販売されています。

江戸絵画において重要な中国画。それを吸収し、またアレンジしながら独自の表現を生み出した、江戸の多彩な絵師の世界を堪能することが出来ました。

既に展示替えを挟んでの後期に突入しています。詳細は出品リスト(PDF)をご参照下さい。

2013年1月6日まで開催されています。*年末年始(12/29~1/3)は休館。

「江戸絵画入門―驚くべき奇才たちの時代/別冊太陽/平凡社」

「江戸絵画入門―驚くべき奇才たちの時代/別冊太陽/平凡社」「江戸文化シリーズ No.28 我ら明清親衛隊~大江戸に潜む中国ファン達の群像~」(@edo_itabashi) 板橋区立美術館

会期:2012年12月1日(土)~2013年1月6日(日)

休館:月曜日。但し12/24は開館し、12/25は休館。年末年始(12/29~1/3)。

時間:9:30~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般600(400)円、高・大生400(300)円、小・中学生150(80)円。

*( )内は20名以上の団体料金。毎週土日は小・中・高校生無料。

住所:板橋区赤塚5-34-27

交通:都営地下鉄三田線西高島平駅下車徒歩13分。東武東上線・東京メトロ有楽町線成増駅北口2番のりばより増17系統「高島平操車場」行き、「区立美術館」下車。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )