都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「美術にぶるっ! 第2部 実験場1950s」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

「美術にぶるっ! ベストセレクション 日本近代美術の100年 第2部 実験場1950s」

2012/10/16-2013/1/14

東京国立近代美術館で開催中の「美術にぶるっ! 第2部 実験場1950s」へ行って来ました。

今年、開館60周年を迎えた東京国立近代美術館が全館を挙げて展開中の「美術にぶるっ!」展。

所蔵品ギャラリーの空間を一新し、選りすぐりの名品を紹介する第一部の「MOMATコレクション」も充実していますが、実はこの第二部の「実験場1950s」こそ、まさに一期一会、節目の年に相応しい、見るべき展覧会だと言えるのではないでしょうか。

第二部「実験場」展示室入口

テーマは文字通りに1950年代。この美術館の開館した1952年前後、特に1950年から60年代の美術の諸相を、何と300点超の作品、資料で概観。しかも美術だけにとどまらず、社会との関係にまで踏み込み、その在り方を再考しています。

率直に申し上げれば、決して華があるわけでもなく、取っ付き易い展覧会ではありません。しかしながら少なくとも美術館にてこれほど50年代に突っ込んだ展示があったのか。それを考えるだけでも非常に意義深いものがありました。

さて本展、以下の10のテーマから成り立っています。

1.原爆の刻印

2.静物としての身体

3.複数化するタブロー

4.記録・運動体

5.現場の磁力

6.モダン/プリミティブ

7.「国土」の再編

8.都市とテクノロジー

9.コラージュ/モンタージュ

10.方法としてのオブジェ

それでは早速、「原爆の刻印」から。オープニングを飾る朝日ニュースの映像、「原爆犠牲第一号」からして衝撃的ですが、ともに並ぶ土門拳と川田喜久治の原爆に関する写真にもまた言葉を失います。

「1.原爆の刻印」展示室風景

適切ではないかもしれませんが、川田の原爆ドームの壁面のしみのイメージが、土門の捉えた原爆症患者のケロイドの皮膚と重なり合いました。

さてこうした原爆で幕を開けた展示は、次に戦争体験を反映させた、どこか暗鬱な静物を提示します。

「2.静物としての身体」展示室風景

しかも鶴岡政男の「松本竣介の死」や、傷跡のような表面が痛々しい村岡三郎の彫刻、「1954年7月」など、言わば死を連想させるものばかり。

河原温「浴室」1953-54年 東京国立近代美術館

極め付けはもはやグロテスクでさえある河原温の「浴室」シリーズです。人型のフィギュアが血を噴き出し、最後は全てが単なるパーツ、化石となって朽ちていきました。

その河原温が次の展開への橋渡し役です。

「3.複数化するタブロー」展示室風景

第3のテーマ「複数化するタブロー」で提示されるのは、印刷版画やルポルタージュ絵画です。

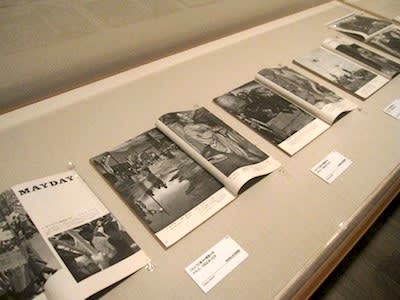

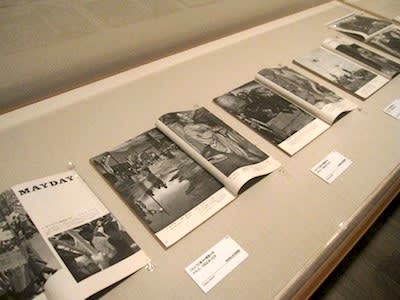

と同時に4番目の「記録・運動体」では、メーデや反戦など、言わば左翼色の強いメッセージを掲げた版画と、一方でのアパートの暮らしなどの様子を特集した「暮らしの手帖」を展示。慎ましい日常と、社会を変革しようとする運動の姿が同時に紹介されます。

「カメラ」第39巻~48巻 アルス 1950-54年 東京国立近代美術館

またここで面白いのは雑誌「カメラ」のアマチュア写真投稿コーナー。評者を土門拳が務めたそうですが、投稿された写真の中には東松照明の作品も。

さらに美術と作文を連携させた「綴方風土記」も興味深い資料です。良く出来ている挿絵の版画、一体誰の作かと思いきや、中学生や小学生の手によるものでした。

さて先にも登場した「運動」というキーワード、さらにより突っ込んで捉えたのが、5番目の「現場の磁力」。その最も象徴的なのが砂川事件、つまり東京・立川の砂川基地拡張反対運動に他なりません。

右:中村宏「砂川五番」1955年 東京都現代美術館

反対派と警官隊の衝突をテーマとした中村宏の「砂川五番」も迫力ありますが、ともかく見せるのは亀井文夫のドキュメント映像、「流血の記録 砂川」。

亀井文夫「流血の記録 砂川」1956年 株式会社日本ドキュメント・フィルム

これが全部で1時間弱ほどの映像ですが、ともかく衝突時の様子だけでなく、行政側、そして何と言ってもデモ隊の内部までを克明に描写しています。現実を変えようとする行動、そして高揚感。必ずしもそれが正しいのかは分かりませんが、今はあまり見られなくなった社会の熱気のようなものを強く感じました。

さて少し「美術」へと戻ります。

「6.モダン/プリミティブ」展示室風景

50年代、美術の一つの潮流として重要なのが、復古主義的ではない「伝統」や「原初」の再発見です。その一例として岡本太郎が。いわゆる縄文の生命力を発掘するプロセスとして、彼の写した縄文土器などが紹介されます。

またイサムノグチも重要です。プリミティブ的な造形、まるで古代の祭祀に用いられたような「ひまわり」、そしてまさしく埴輪を思わせる「かぶと」が印象に残りました。

さて本展、意外な場所に思いがけない作品を登場させることで、新たな文脈を提示しているのもポイントかもしれません。

「7.国土の再編」展示室風景 右:東山魁夷「道」1950年 東京国立近代美術館

その際立った例が東山魁夷の「道」です。ようはそれこそ第一部の日本画コーナーに鎮座してしかるべき傑作が、この第二部、「国土と再編」というセクションに置かれています。

これは一体何なのか。

端的に言ってしまえば、50年代、伝統と、また戦争からの復興を見据えて向けられた、「東北」という地を象徴する作品であるわけです。

このモチーフとなる風景は青森の種差海岸。普段向き合う際には、静謐で温和な表情を感じる作品も、この文脈に沿って置かれると、敗戦を乗り越え目前へ前へと進もうとする力強さや意思をたたえているようにも見えます。

「7.国土の再編」展示室風景

そして魁夷に連なるのが、これまた大傑作、木村伊兵衛の「板塀」。秋田の風景を写した作品です。そこからさらに木村伊兵衛の「秋田」シリーズ、そして濱谷浩の「裏日本」シリーズが。木村と濱谷、ともに北国を写した作品の先導に、まさか魁夷が用いられるとは思いませんでした。

少し長くなりました。先を急ぎましょう。

農村から都市へ。急激な都市化を迎えた50年代後半には、工業や機械、産業などに着目した作品が現れます。

新しい素材としてのアルミを用いた北代省三の「モビール・オブジェ」、さらに工場的モチーフを素材に取り込んだ石井茂雄の「不安な都市」、そして軍艦島に都市の抱える様々な問題を見出した奈良原一高の「軍艦島」シリーズなどが目を引きます。

「8.都市とテクノロジー」展示室風景

また関西電力のPR映画として制作された松本俊夫の「白い長い線の記録」も是非とも抑えておきたい作品。ダムや発電所建設プロジェクトをアピールする内容が、もはや前衛ともSF的とも言えるような展開をもって表現。BGMもかなり個性的です。是非、耳でも味わってみてください。

まだ9番目と10番目のセクション残っていますが、長くなってしまうのでごく手短に。

左:岡本太郎「重工業」1949年 川崎市岡本太郎美術館

先に縄文の原初的なパワーを絵画へ落とし込んだ岡本太郎が、今度は例えば「重工業」において、歯車や鉄塔といった機械的なモチーフを取り込んでいます。

また先ほどあげた松本俊夫制作の安保闘争の映画、「安保条約」も、プロパガンダという視点から、かの時代に渦巻いた一つの熱狂をダイレクトに伝えるもの。

「10.方法としてのオブジェ」展示室風景

さらに伝統的な民家に驚くべき新たな景色を見出した東松照明の「家」シリーズ。また異様なまでの物質感を帯び、何やら不穏な気配を醸し出す荒川修作のオブジェ、さらには白髪に草間に池田満寿夫と盛り沢山。そして最後は展覧会を象徴的に示す細江英公の「へそと原爆」。とても追っかけきれません。

細かなテーマ設定などには賛否あるかもしれません。またこの膨大な展示を第一部の流れで見せるというのも、いささか無理があります。(実際、内覧時では到底見きれず、後日、第一部のみを観覧。さらに先日、三度目にしてようやく第二部のみを見て来ました。)

しかしながらそれでもあえておすすめしたいのが「実験場1950s」。奇しくも今年は東京近辺でも国立新美の具体展の他、埼玉県美の70年代展など、戦後美術を問い直す企画が続きましたが、その流れからしても絶対に見ておきたい展覧会です。

タイトルの「美術にぶるっ!」、私としては「実験場1950s」に接することで、初めてそれを感じました。

2013年1月14日まで開催されています。*年末年始(12/28~1/1)は休館。

「美術にぶるっ! ベストセレクション 日本近代美術の100年 第2部 実験場1950s」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2012年10月16日(火)~2013年1月14日(月)

休館:月曜日。但し12月24日と1月14日は開館。年末年始(12月28日~1月1日)。

時間:10:00~17:00 但し金曜は20時まで。

料金:一般1300(900)円、大学生900(600)円、高校生400(200)円。

*( )内は20名以上の団体料金。12/1の開館記念日は無料。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「美術にぶるっ! ベストセレクション 日本近代美術の100年 第2部 実験場1950s」

2012/10/16-2013/1/14

東京国立近代美術館で開催中の「美術にぶるっ! 第2部 実験場1950s」へ行って来ました。

今年、開館60周年を迎えた東京国立近代美術館が全館を挙げて展開中の「美術にぶるっ!」展。

所蔵品ギャラリーの空間を一新し、選りすぐりの名品を紹介する第一部の「MOMATコレクション」も充実していますが、実はこの第二部の「実験場1950s」こそ、まさに一期一会、節目の年に相応しい、見るべき展覧会だと言えるのではないでしょうか。

第二部「実験場」展示室入口

テーマは文字通りに1950年代。この美術館の開館した1952年前後、特に1950年から60年代の美術の諸相を、何と300点超の作品、資料で概観。しかも美術だけにとどまらず、社会との関係にまで踏み込み、その在り方を再考しています。

率直に申し上げれば、決して華があるわけでもなく、取っ付き易い展覧会ではありません。しかしながら少なくとも美術館にてこれほど50年代に突っ込んだ展示があったのか。それを考えるだけでも非常に意義深いものがありました。

さて本展、以下の10のテーマから成り立っています。

1.原爆の刻印

2.静物としての身体

3.複数化するタブロー

4.記録・運動体

5.現場の磁力

6.モダン/プリミティブ

7.「国土」の再編

8.都市とテクノロジー

9.コラージュ/モンタージュ

10.方法としてのオブジェ

それでは早速、「原爆の刻印」から。オープニングを飾る朝日ニュースの映像、「原爆犠牲第一号」からして衝撃的ですが、ともに並ぶ土門拳と川田喜久治の原爆に関する写真にもまた言葉を失います。

「1.原爆の刻印」展示室風景

適切ではないかもしれませんが、川田の原爆ドームの壁面のしみのイメージが、土門の捉えた原爆症患者のケロイドの皮膚と重なり合いました。

さてこうした原爆で幕を開けた展示は、次に戦争体験を反映させた、どこか暗鬱な静物を提示します。

「2.静物としての身体」展示室風景

しかも鶴岡政男の「松本竣介の死」や、傷跡のような表面が痛々しい村岡三郎の彫刻、「1954年7月」など、言わば死を連想させるものばかり。

河原温「浴室」1953-54年 東京国立近代美術館

極め付けはもはやグロテスクでさえある河原温の「浴室」シリーズです。人型のフィギュアが血を噴き出し、最後は全てが単なるパーツ、化石となって朽ちていきました。

その河原温が次の展開への橋渡し役です。

「3.複数化するタブロー」展示室風景

第3のテーマ「複数化するタブロー」で提示されるのは、印刷版画やルポルタージュ絵画です。

と同時に4番目の「記録・運動体」では、メーデや反戦など、言わば左翼色の強いメッセージを掲げた版画と、一方でのアパートの暮らしなどの様子を特集した「暮らしの手帖」を展示。慎ましい日常と、社会を変革しようとする運動の姿が同時に紹介されます。

「カメラ」第39巻~48巻 アルス 1950-54年 東京国立近代美術館

またここで面白いのは雑誌「カメラ」のアマチュア写真投稿コーナー。評者を土門拳が務めたそうですが、投稿された写真の中には東松照明の作品も。

さらに美術と作文を連携させた「綴方風土記」も興味深い資料です。良く出来ている挿絵の版画、一体誰の作かと思いきや、中学生や小学生の手によるものでした。

さて先にも登場した「運動」というキーワード、さらにより突っ込んで捉えたのが、5番目の「現場の磁力」。その最も象徴的なのが砂川事件、つまり東京・立川の砂川基地拡張反対運動に他なりません。

右:中村宏「砂川五番」1955年 東京都現代美術館

反対派と警官隊の衝突をテーマとした中村宏の「砂川五番」も迫力ありますが、ともかく見せるのは亀井文夫のドキュメント映像、「流血の記録 砂川」。

亀井文夫「流血の記録 砂川」1956年 株式会社日本ドキュメント・フィルム

これが全部で1時間弱ほどの映像ですが、ともかく衝突時の様子だけでなく、行政側、そして何と言ってもデモ隊の内部までを克明に描写しています。現実を変えようとする行動、そして高揚感。必ずしもそれが正しいのかは分かりませんが、今はあまり見られなくなった社会の熱気のようなものを強く感じました。

さて少し「美術」へと戻ります。

「6.モダン/プリミティブ」展示室風景

50年代、美術の一つの潮流として重要なのが、復古主義的ではない「伝統」や「原初」の再発見です。その一例として岡本太郎が。いわゆる縄文の生命力を発掘するプロセスとして、彼の写した縄文土器などが紹介されます。

またイサムノグチも重要です。プリミティブ的な造形、まるで古代の祭祀に用いられたような「ひまわり」、そしてまさしく埴輪を思わせる「かぶと」が印象に残りました。

さて本展、意外な場所に思いがけない作品を登場させることで、新たな文脈を提示しているのもポイントかもしれません。

「7.国土の再編」展示室風景 右:東山魁夷「道」1950年 東京国立近代美術館

その際立った例が東山魁夷の「道」です。ようはそれこそ第一部の日本画コーナーに鎮座してしかるべき傑作が、この第二部、「国土と再編」というセクションに置かれています。

これは一体何なのか。

端的に言ってしまえば、50年代、伝統と、また戦争からの復興を見据えて向けられた、「東北」という地を象徴する作品であるわけです。

このモチーフとなる風景は青森の種差海岸。普段向き合う際には、静謐で温和な表情を感じる作品も、この文脈に沿って置かれると、敗戦を乗り越え目前へ前へと進もうとする力強さや意思をたたえているようにも見えます。

「7.国土の再編」展示室風景

そして魁夷に連なるのが、これまた大傑作、木村伊兵衛の「板塀」。秋田の風景を写した作品です。そこからさらに木村伊兵衛の「秋田」シリーズ、そして濱谷浩の「裏日本」シリーズが。木村と濱谷、ともに北国を写した作品の先導に、まさか魁夷が用いられるとは思いませんでした。

少し長くなりました。先を急ぎましょう。

農村から都市へ。急激な都市化を迎えた50年代後半には、工業や機械、産業などに着目した作品が現れます。

新しい素材としてのアルミを用いた北代省三の「モビール・オブジェ」、さらに工場的モチーフを素材に取り込んだ石井茂雄の「不安な都市」、そして軍艦島に都市の抱える様々な問題を見出した奈良原一高の「軍艦島」シリーズなどが目を引きます。

「8.都市とテクノロジー」展示室風景

また関西電力のPR映画として制作された松本俊夫の「白い長い線の記録」も是非とも抑えておきたい作品。ダムや発電所建設プロジェクトをアピールする内容が、もはや前衛ともSF的とも言えるような展開をもって表現。BGMもかなり個性的です。是非、耳でも味わってみてください。

まだ9番目と10番目のセクション残っていますが、長くなってしまうのでごく手短に。

左:岡本太郎「重工業」1949年 川崎市岡本太郎美術館

先に縄文の原初的なパワーを絵画へ落とし込んだ岡本太郎が、今度は例えば「重工業」において、歯車や鉄塔といった機械的なモチーフを取り込んでいます。

また先ほどあげた松本俊夫制作の安保闘争の映画、「安保条約」も、プロパガンダという視点から、かの時代に渦巻いた一つの熱狂をダイレクトに伝えるもの。

「10.方法としてのオブジェ」展示室風景

さらに伝統的な民家に驚くべき新たな景色を見出した東松照明の「家」シリーズ。また異様なまでの物質感を帯び、何やら不穏な気配を醸し出す荒川修作のオブジェ、さらには白髪に草間に池田満寿夫と盛り沢山。そして最後は展覧会を象徴的に示す細江英公の「へそと原爆」。とても追っかけきれません。

細かなテーマ設定などには賛否あるかもしれません。またこの膨大な展示を第一部の流れで見せるというのも、いささか無理があります。(実際、内覧時では到底見きれず、後日、第一部のみを観覧。さらに先日、三度目にしてようやく第二部のみを見て来ました。)

しかしながらそれでもあえておすすめしたいのが「実験場1950s」。奇しくも今年は東京近辺でも国立新美の具体展の他、埼玉県美の70年代展など、戦後美術を問い直す企画が続きましたが、その流れからしても絶対に見ておきたい展覧会です。

タイトルの「美術にぶるっ!」、私としては「実験場1950s」に接することで、初めてそれを感じました。

2013年1月14日まで開催されています。*年末年始(12/28~1/1)は休館。

「美術にぶるっ! ベストセレクション 日本近代美術の100年 第2部 実験場1950s」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2012年10月16日(火)~2013年1月14日(月)

休館:月曜日。但し12月24日と1月14日は開館。年末年始(12月28日~1月1日)。

時間:10:00~17:00 但し金曜は20時まで。

料金:一般1300(900)円、大学生900(600)円、高校生400(200)円。

*( )内は20名以上の団体料金。12/1の開館記念日は無料。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )