都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「白隠展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム

「白隠展 HAKUIN 禅画に込めたメッセージ」

2012/12/22~2013/2/24

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「白隠展 HAKUIN 禅画に込めたメッセージ」のプレスプレビューに参加してきました。

臨済宗中興の祖、白隠慧鶴(はくいんえかく。1685~1768。)。80年の歳月を民衆教化に費やし、そのために日本美術史上最多とも言える1万点余の禅画を残しました。

しかしながら美術の観点から白隠を評価する本格的な展覧会がなかったのは事実。その偉業の反面、必ずしも良く知られた存在とは言えないかもしれません。

ここにようやく復権。白隠の時代がやってきました。史上最大規模の白隠展が渋谷・Bunkamura ザ・ミュージアムでスタート。というわけで、白隠をこよなく愛してやまない監修の山下裕二先生のお話に沿って展覧会をご案内。まず冒頭の「隻履達磨」から参りましょう。

白隠慧鶴「隻履達磨」(龍嶽寺)と監修の山下裕二先生。

これぞ白隠の書画の象徴的な達磨の姿に他なりませんが、この作品には謂れが。 実はとある僧が旅先で亡くなったはずの達磨にばったり出会い、何故ここにいるか聞いたところ、天竺(インド)へ帰るところだといって消えてしまいます。

僧が不思議に思って帰国後、達磨の墓を見ると、片方の履だけが残っていたとか。ようは達磨の幽霊の姿なのです。それにしても白隠70代、もしくは80代ともされる晩年の作品ですが、このど迫力。並大抵ではありません。

また達磨は白隠の自画像的な意味も持っています。まさに死んだ達磨が蘇ったのと同様、白隠もここに蘇る。本作を展示冒頭に掲げたのは山下先生のこうしたメッセージも込められています。

さて続いては白隠の多く描いた釈迦と菩薩がご登場。

右:白隠慧鶴「出山釈迦」 大阪市立近代美術館建設準備室

左:白隠慧鶴「出山釈迦」 自性寺

彼の残した釈迦は痩せ衰えているものが多く、それは自らの若い頃の厳しい修行、いわゆる地獄の説法の経験と重ね合わせているとか。

また殆どが紙に描かれる中、観音だけは絹に描かれているのも特徴です。

しかもいずれも温和で伏し目がちな女性をモチーフにしていることから、そこに彼の特別な人物、つまり母親の面影を見ているのではないかという指摘も。山下先生曰く白隠は大変なマザコンだったそうです。

白隠慧鶴「蓮池観音」 個人蔵

また「蓮池観音」では、ぽっかり虚空に浮かぶ蓮の描写が若冲の「蓮池遊魚図」に似ているという指摘も。これは若冲が白隠画を見ていた可能性が。

また力強い筆致との関連から曾我蕭白への影響も。無量寺には多くの白隠画が残されています。

さらに実際に白隠に参禅した記録も残り、展示でも合作が紹介されている池大雅など、白隠は18世紀の京都の絵師たちと密接に関わりを持っていたと考えられるのだそうです。

さて展示のハイライトへ。それがこの達磨ルーム、初期から最晩年へ至る達磨の作品を並べた六角形のスペースに他なりません。

「達磨」展示室風景

実は白隠、いわゆる画家としては相当の遅咲き。残っている作品の殆どが60代以降のものです。

右:白隠慧鶴「達磨」 清松寺

左:白隠慧鶴「半身達磨」 永明寺 *ともに40代の作品

しかしながらここでは30代中盤から40代の達磨も展示。山下先生の仰るにそれらはいずれも「悩める白隠。」。60を過ぎてからの豪胆な作風とは大きく異なります。

右:白隠慧鶴「半身達磨」 萬壽寺

左:白隠慧鶴「半身達磨」 清見寺 *ともに80代の作品

と言うわけで到達点は83歳の時に描かれた「半身達磨」。モノトーンの作品が多い中、着衣の朱と背景の黒、さらには白い目が鮮やかな色彩のコントラストを生む傑作です。

この作品を一言で表せば「超絶無技巧」、つまり技巧を超えたものを獲得した白隠の技が示されています。

またロウ引きの賛も重要。「直指人心 見性成佛」とありますが、これは自らの心を真っ直ぐに見つめることで初めて己の仏性に気がつく。つまり元々自分は仏であり、それが年月を重ねることで穢れてしまう、だからこそ見つめな直せ、という教えが説かれているのだそうです。

白隠慧鶴「半身達磨」(萬壽寺)と監修の山下裕二先生。

ちなみにこうした賛、また書については、同じく本展の監修者で、花園大学の芳澤勝弘さんの多大なご尽力があって初めて明らかになったもの。

この白隠展は当然ながら一朝一夕に作られたわけではありません。全国に点在する白隠画への地道な研究活動、それを集積しての成果が示されているのです。

白隠慧鶴「すたすた坊主」 早稲田大学會津八一記念博物館蔵

さて他にもすたすた坊主に布袋さんなど、どこかコミカルながらも意味深い作品が多数登場しますが、長くなってしまうので最後に書を。

白隠思想の真髄、「南無地獄大菩薩」を忘れてはなりません。

白隠慧鶴「南無地獄大菩薩」 個人蔵

この南無の後に地獄を続けた意味。そこには地獄こそ菩薩、つまり地獄も極楽も表裏一体であったことが説かれています。

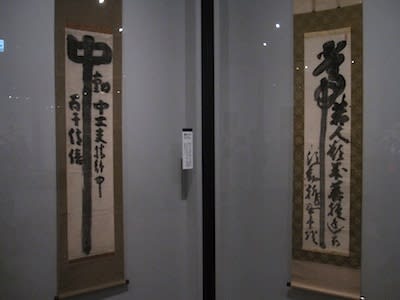

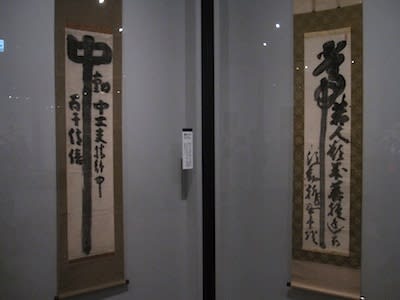

また白隠の書、いずれも初めの文字が大き過ぎて下が小さく、詰まっているのも特徴。全体のバランスなど気にしません。まさに奔放。

右:白隠慧鶴「常」 串本応挙芦雪館

左:白隠慧鶴「動中工夫」

また「動中工夫」にも力強いメッセージが。これは「動中工夫は静中に勝る百千億倍」、つまり静かに悟りをひらくのではなく、外へ打って出よ、一言で示せば活動的であれという意味なのです。

左:白隠慧鶴「円相」永青文庫

最後には円相のモチーフ。1980年代のアメリカの抽象芸術にも影響を与え、その思想はジョン・レノンをも感化、イマジンの歌詞は白隠の教えに由来します。

「白隠展」展示室風景

時に下絵の線も無視しての自由な描線、その生み出す迫力満点の書画。白隠画を見ていると身も心も活気づきます。まさに白隠パワー炸裂、これほど力を与えられる展覧会も久しぶりでした。

地域と時代を超えて生き続ける白隠のメッセージ。是非とも味わってみて下さい。

「白隠/別冊太陽/平凡社」

「白隠/別冊太陽/平凡社」

巡回はありません。2013年2月24日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「白隠展 HAKUIN 禅画に込めたメッセージ」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:2012年12月22日(土)~2013年2月24日(日)

休館:1月1日(火・祝)以外無休。

時間:10:00~19:00。毎週金・土は21:00まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要電話予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「白隠展 HAKUIN 禅画に込めたメッセージ」

2012/12/22~2013/2/24

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「白隠展 HAKUIN 禅画に込めたメッセージ」のプレスプレビューに参加してきました。

臨済宗中興の祖、白隠慧鶴(はくいんえかく。1685~1768。)。80年の歳月を民衆教化に費やし、そのために日本美術史上最多とも言える1万点余の禅画を残しました。

しかしながら美術の観点から白隠を評価する本格的な展覧会がなかったのは事実。その偉業の反面、必ずしも良く知られた存在とは言えないかもしれません。

ここにようやく復権。白隠の時代がやってきました。史上最大規模の白隠展が渋谷・Bunkamura ザ・ミュージアムでスタート。というわけで、白隠をこよなく愛してやまない監修の山下裕二先生のお話に沿って展覧会をご案内。まず冒頭の「隻履達磨」から参りましょう。

白隠慧鶴「隻履達磨」(龍嶽寺)と監修の山下裕二先生。

これぞ白隠の書画の象徴的な達磨の姿に他なりませんが、この作品には謂れが。 実はとある僧が旅先で亡くなったはずの達磨にばったり出会い、何故ここにいるか聞いたところ、天竺(インド)へ帰るところだといって消えてしまいます。

僧が不思議に思って帰国後、達磨の墓を見ると、片方の履だけが残っていたとか。ようは達磨の幽霊の姿なのです。それにしても白隠70代、もしくは80代ともされる晩年の作品ですが、このど迫力。並大抵ではありません。

また達磨は白隠の自画像的な意味も持っています。まさに死んだ達磨が蘇ったのと同様、白隠もここに蘇る。本作を展示冒頭に掲げたのは山下先生のこうしたメッセージも込められています。

さて続いては白隠の多く描いた釈迦と菩薩がご登場。

右:白隠慧鶴「出山釈迦」 大阪市立近代美術館建設準備室

左:白隠慧鶴「出山釈迦」 自性寺

彼の残した釈迦は痩せ衰えているものが多く、それは自らの若い頃の厳しい修行、いわゆる地獄の説法の経験と重ね合わせているとか。

また殆どが紙に描かれる中、観音だけは絹に描かれているのも特徴です。

しかもいずれも温和で伏し目がちな女性をモチーフにしていることから、そこに彼の特別な人物、つまり母親の面影を見ているのではないかという指摘も。山下先生曰く白隠は大変なマザコンだったそうです。

白隠慧鶴「蓮池観音」 個人蔵

また「蓮池観音」では、ぽっかり虚空に浮かぶ蓮の描写が若冲の「蓮池遊魚図」に似ているという指摘も。これは若冲が白隠画を見ていた可能性が。

また力強い筆致との関連から曾我蕭白への影響も。無量寺には多くの白隠画が残されています。

さらに実際に白隠に参禅した記録も残り、展示でも合作が紹介されている池大雅など、白隠は18世紀の京都の絵師たちと密接に関わりを持っていたと考えられるのだそうです。

さて展示のハイライトへ。それがこの達磨ルーム、初期から最晩年へ至る達磨の作品を並べた六角形のスペースに他なりません。

「達磨」展示室風景

実は白隠、いわゆる画家としては相当の遅咲き。残っている作品の殆どが60代以降のものです。

右:白隠慧鶴「達磨」 清松寺

左:白隠慧鶴「半身達磨」 永明寺 *ともに40代の作品

しかしながらここでは30代中盤から40代の達磨も展示。山下先生の仰るにそれらはいずれも「悩める白隠。」。60を過ぎてからの豪胆な作風とは大きく異なります。

右:白隠慧鶴「半身達磨」 萬壽寺

左:白隠慧鶴「半身達磨」 清見寺 *ともに80代の作品

と言うわけで到達点は83歳の時に描かれた「半身達磨」。モノトーンの作品が多い中、着衣の朱と背景の黒、さらには白い目が鮮やかな色彩のコントラストを生む傑作です。

この作品を一言で表せば「超絶無技巧」、つまり技巧を超えたものを獲得した白隠の技が示されています。

またロウ引きの賛も重要。「直指人心 見性成佛」とありますが、これは自らの心を真っ直ぐに見つめることで初めて己の仏性に気がつく。つまり元々自分は仏であり、それが年月を重ねることで穢れてしまう、だからこそ見つめな直せ、という教えが説かれているのだそうです。

白隠慧鶴「半身達磨」(萬壽寺)と監修の山下裕二先生。

ちなみにこうした賛、また書については、同じく本展の監修者で、花園大学の芳澤勝弘さんの多大なご尽力があって初めて明らかになったもの。

この白隠展は当然ながら一朝一夕に作られたわけではありません。全国に点在する白隠画への地道な研究活動、それを集積しての成果が示されているのです。

白隠慧鶴「すたすた坊主」 早稲田大学會津八一記念博物館蔵

さて他にもすたすた坊主に布袋さんなど、どこかコミカルながらも意味深い作品が多数登場しますが、長くなってしまうので最後に書を。

白隠思想の真髄、「南無地獄大菩薩」を忘れてはなりません。

白隠慧鶴「南無地獄大菩薩」 個人蔵

この南無の後に地獄を続けた意味。そこには地獄こそ菩薩、つまり地獄も極楽も表裏一体であったことが説かれています。

また白隠の書、いずれも初めの文字が大き過ぎて下が小さく、詰まっているのも特徴。全体のバランスなど気にしません。まさに奔放。

右:白隠慧鶴「常」 串本応挙芦雪館

左:白隠慧鶴「動中工夫」

また「動中工夫」にも力強いメッセージが。これは「動中工夫は静中に勝る百千億倍」、つまり静かに悟りをひらくのではなく、外へ打って出よ、一言で示せば活動的であれという意味なのです。

左:白隠慧鶴「円相」永青文庫

最後には円相のモチーフ。1980年代のアメリカの抽象芸術にも影響を与え、その思想はジョン・レノンをも感化、イマジンの歌詞は白隠の教えに由来します。

「白隠展」展示室風景

時に下絵の線も無視しての自由な描線、その生み出す迫力満点の書画。白隠画を見ていると身も心も活気づきます。まさに白隠パワー炸裂、これほど力を与えられる展覧会も久しぶりでした。

地域と時代を超えて生き続ける白隠のメッセージ。是非とも味わってみて下さい。

「白隠/別冊太陽/平凡社」

「白隠/別冊太陽/平凡社」巡回はありません。2013年2月24日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「白隠展 HAKUIN 禅画に込めたメッセージ」 Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:2012年12月22日(土)~2013年2月24日(日)

休館:1月1日(火・祝)以外無休。

時間:10:00~19:00。毎週金・土は21:00まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要電話予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )