都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

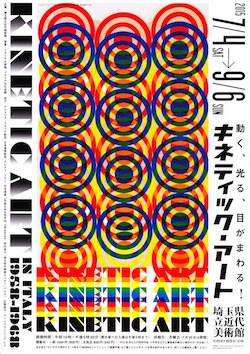

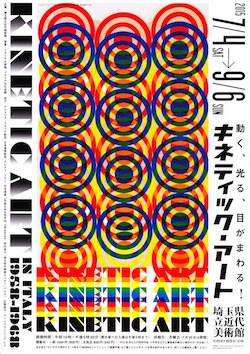

「キネティック・アート展」 埼玉県立近代美術館

埼玉県立近代美術館

「動く、光る、目がまわる!キネティック・アート」

7/4-9/6

埼玉県立近代美術館で開催中の「動く、光る、目がまわる!キネティック・アート」を見てきました。

1950年代後半から1960年代にかけて、イタリアをはじめとするヨーロッパ各地で盛んになったキネティック・アート。キネの語源はギリシャ語の「動く」です。つまり「動く芸術」と訳すことも出来ます。

第二次大戦後、科学の発展とともに、いわゆる芸術にテクノロジーを取り入れようとした人たちがいました。彼らは時に企業と連携し、工業技術を利用して「動く作品」を作り出します。デザイナーや建築家との恊働もあったそうです。またイタリアだけではなく、フランスやドイツ、そしてアメリカへと広がりを見せます。多国籍に展開しました。

そのキネティック・アートを紹介する展覧会です。出品は約90点。ほぼ全てがイタリアに所蔵された作品です。

さて聞き慣れないキネティックという言葉、さも作品も難解なのかと思ってしまうかもしれませんが、実際にはそうでもありませんでした。(一部作品を除き、館内の撮影が出来ました。)

そこでキーワードになるのがタイトルの「動く、光る、目がまわる!」です。つまり機械仕掛けで動き、また光り、見ていて目が回ってしまうものばかり。感覚的に楽しめるものが少なくありません。実際にキネティックアートは、作り手の作家が自己を表現することよりも、受け手の知覚をいかに刺激することに主眼が置かれています。つまり主役は観客の側にあるわけです。

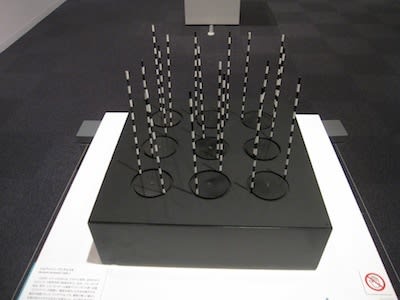

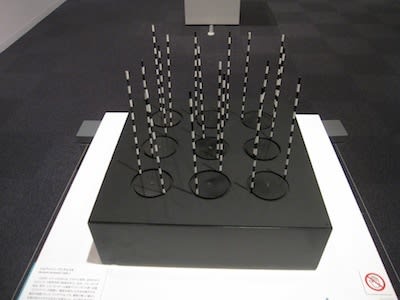

ジョヴァンニ・アンチェスキ「円筒の仮想構造」 1963年 鉄筋棒、電機仕掛の動き

ジョヴァンニ・アンチェスキの「円筒の仮想構造」はどうでしょうか。何やら難しい名前がついていますが、機構は至ってシンプル。スイッチを入れると18本の垂直の棒が一斉にクルクルと回転します。その結果、棒が連続することで円筒に見えてくるという作品です。

ジュリオ・ル・パルク「赤い横縞柄の曲技的な形」 1968年 金属、印刷した紙、電気モーター

ジュリオ・ル・パルクの「赤い横縞柄の曲技的な形」も同じく可動式です。赤い縞模様の箱に銀色の紙がセットされていますが、スイッチを入れると紙が動きます。すると光の反射なり模様が変化して見えます。ただし動きはあくまでもゆっくりです。ゆっくり、じっくりと景色が変わります。

このゆっくりというのもポイントかもしれません。というのも単に作品が動くとは言え、既に制作されてから60年も経過しています。モーターなどの老朽化もあるのでしょうか。妙に動きが遅かったりすることも少なくありません。もちろん当時としては先端の技術だったのかもしれませんが、今見れば微笑ましいくらいに懐かしいもの。言ってしまえばデジタルではなくアナログ、ようはレトロなのです。

機械で作品が動くのではなく、観客自身も動く必要があります。例えばエドアルド・ランディの「反射映像 球体バリエーション」ですが、半球の中に色とりどりの厚紙がぶら下がっていることが分かります。これのどこが「動く芸術」なのか。初めはにわかに分かりませんでした。

エドアルド・ランディ「反射映像 球体ヴァリエーリョン」 1967-69年 着色した木、クロームメッキした鋼鉄の半球、蛍光色にシルクスクリーン刷した四角い厚紙

答えは団扇です。何と団扇で風を送ると、その厚紙が揺れて、半球の中に映り込むというもの。もちろん会場にはご丁寧に団扇まで準備されています。なお息を吹きかけると故障する可能性があるそうです。やめておきましょう。

トーニ・コスタ「交錯」 1967年 ポリ塩化ビニルのレリーフ、板

トーニ・コスタ「交錯」も動きません。縦に連なる青と白のライン、ビニールのレリーフで出来ていますが、単に静止して見ていても動くわけもありません。つまり自分の立ち位置を変える必要があるわけです。右から左からと覗き込むと、確かに青と白のラインが動いているように見えました。

右:ジョエル・スタイン「青と赤の大きな円筒」 1973年 アクリル、カンヴァス

こうした目の錯覚を利用した作品が目立ちます。一般的な絵画を鑑賞する際にも視点を変えることが少なくありませんが、このキネティックアート展はさらに動かなくてはなりません。右から左から、下から、あるいは少し後ろからと場所を変えてみましょう。すると作品の表情が変化します。それが「動き芸術」の面白さの一つでもあるわけです。

アルベルト・ビアージ「傾斜した動力学」 1965年 ポリ塩化ビニルのレリーフ、板

さらにもう一つ興味深いポイントがあります。それは手仕事です。例えば先のコスタの「交錯」でも、ビニールのレリーフが実に細かに敷き詰められていることが分かります。ほかにもテンペラの技法やゴム紐を用いたもの、またアルミ板を驚くほど精緻に削って紋様を出したものなど、まるで熟練した職人の技を見るかのような作品が少なくありません。

レトロ、工芸的味わいなど、いわゆるテクノロジー云々から離れたところにも魅力のあるキネティックアート。骨董品を愛でている感覚に近いものがあるでしょうか。スイッチを入れて一生懸命にカタカタ、ギコギコと動く作品を見ていると、ついつい微笑ましく思えてしまいます。

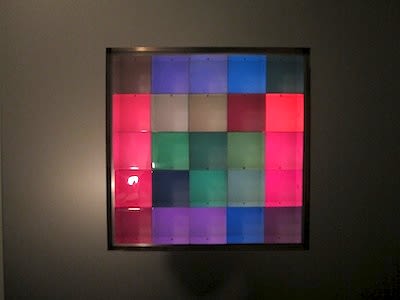

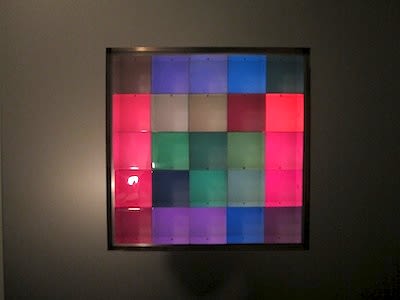

ダヴィデ・ボリアーニ「全色彩 no.6」 1967-76年 ミクストメディア、電気モーター

光る作品はどうでしょうか。ダヴィデ・ボリアーニの「全色彩 No.6」です。スイッチを入れるとご覧の通り、箱の中が色とりどりに点灯します。ただ仕組みは謎めいています。箱にカラーのテープが貼られているわけでもなく、そもそも光源が何処にあるのすら見当たりません、実際にも作品の機構はよく分かっていないそうです。

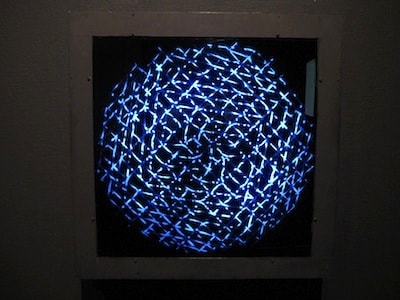

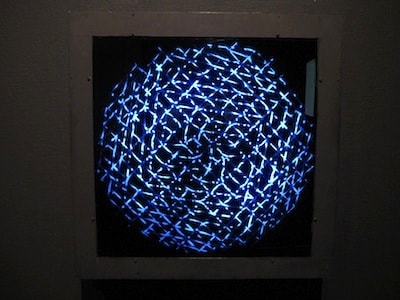

グラツィア・ヴァリスコ「可変的な発光の図面 ロトヴォド+Q」 1963年 透明アクリル樹脂、木、電灯、電気モーター

グラツィア・ヴァリスコの「可変的な発光の図面 ロトヴォド+Q」も目を引きました。青い光が球体を構成しています。それがにょろにょろと動きます。もちろん青色LEDなどはあるはずもありません。それでも光は際立って輝いています。

左手前:ブルーノ・ムナーリ「旅行用彫刻」 1958年 洋梨の木、布粘着テープ

キネティックアートは欧米諸国で展開しましたが、それぞれの地域でグループが形成されるなど、活動は幅広い諸相を見せていました。うちイタリアではデザイナーとしても知られるブルーノ・ムナーリが一定の役割を果たします。そのほか、パーフォーマンスやインスタレーション的な展開もあったそうです。またキネティックアートは当時、一般の間でも人気を博しました。当時の様子は写真パネルによって知ることも出来ます。

「キネティック・アート」展会場パネル

本展は昨年4月より国内4会場を巡っている巡回展です。既に先行して山梨、東京、広島の各地で開催されました。ようはこの埼玉展が最後の会場でもあります。

実は私も一度、損保ジャパン東郷青児美術館で同展を観覧しました。基本的に出品作は同じです。ただ不思議とかなり印象が変わって見えました。

「キネティック・アート」展会場風景

というのもまず会場自体が広いのです。ゆえに作品の配置に余裕があります。さらに照明や構成などにも工夫がありました。率直に申し上げてこの埼玉展の方が断然に良く見えました。

よって一度、東京で見たという方もまた楽しめるのではないでしょうか。もちろん同展のチケットでMOMASコレクション(常設展)もあわせて観覧することが出来ます。

MOMASコレクション 第1期:4月11日(土)~7月12日(日)

MOMASコレクション 第2期:7月18日(土)~10月4日(日)

ちなみに7月18日からの第2期では、定評のある近代絵画や彫刻をはじめ、新寄贈品を含む小島喜八郎の絵画、さらには「さいきんのたまもの」と題し、近年、新たにコレクションに加わった作品などが展示されるそうです。

最後にお得な「夏割」の情報です。キネティック・アート展期間中、一般、大高生が中学生以下と一緒に来場すると、入館料が200円引になります。また中学生以下は無料です。家族揃っての夏休みのお出かけにも重宝しそうです。

レストラン「ペペロネ」キネティックアート展特別メニュー

館内レストラン「ペペロネ」のキネティックアート展特別メニューも美味でした。スイーツを含み、作品のモチーフに因んだ全部が4種類のメニューが販売されています。

「レストランペペロネ美術館」@埼玉県立近代美術館 *ディナータイムは17:30~21:30

ちなみにペペロネは4月に美術館が改装されて以降、夜のディナータイムの営業もはじめたそうです。(実は今回初めて知りました。)また現在、8月20日まで「森のビアガーデン」も開催中。よく考えればビアガーデンのある美術館のレストランなどあまりありません。北浦和公園の新緑に囲まれてのビアガーデン。この日は雨天のために諦めましたが、気持ち良くビールをいただけるのではないでしょうか。

「キネティック・アート」展会場風景

9月6日まで開催されています。これはおすすめします。

「動く、光る、目がまわる!キネティック・アート」 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:7月4日(土)~9月6日(日)

休館:月曜日。但し7月20日は開館。

時間:10:00~17:30 入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円 、大高生800(640)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクションも観覧可。

*夏割:一般、大高生が中学生以下の子どもと観覧すると200円引。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

「動く、光る、目がまわる!キネティック・アート」

7/4-9/6

埼玉県立近代美術館で開催中の「動く、光る、目がまわる!キネティック・アート」を見てきました。

1950年代後半から1960年代にかけて、イタリアをはじめとするヨーロッパ各地で盛んになったキネティック・アート。キネの語源はギリシャ語の「動く」です。つまり「動く芸術」と訳すことも出来ます。

第二次大戦後、科学の発展とともに、いわゆる芸術にテクノロジーを取り入れようとした人たちがいました。彼らは時に企業と連携し、工業技術を利用して「動く作品」を作り出します。デザイナーや建築家との恊働もあったそうです。またイタリアだけではなく、フランスやドイツ、そしてアメリカへと広がりを見せます。多国籍に展開しました。

そのキネティック・アートを紹介する展覧会です。出品は約90点。ほぼ全てがイタリアに所蔵された作品です。

さて聞き慣れないキネティックという言葉、さも作品も難解なのかと思ってしまうかもしれませんが、実際にはそうでもありませんでした。(一部作品を除き、館内の撮影が出来ました。)

そこでキーワードになるのがタイトルの「動く、光る、目がまわる!」です。つまり機械仕掛けで動き、また光り、見ていて目が回ってしまうものばかり。感覚的に楽しめるものが少なくありません。実際にキネティックアートは、作り手の作家が自己を表現することよりも、受け手の知覚をいかに刺激することに主眼が置かれています。つまり主役は観客の側にあるわけです。

ジョヴァンニ・アンチェスキ「円筒の仮想構造」 1963年 鉄筋棒、電機仕掛の動き

ジョヴァンニ・アンチェスキの「円筒の仮想構造」はどうでしょうか。何やら難しい名前がついていますが、機構は至ってシンプル。スイッチを入れると18本の垂直の棒が一斉にクルクルと回転します。その結果、棒が連続することで円筒に見えてくるという作品です。

ジュリオ・ル・パルク「赤い横縞柄の曲技的な形」 1968年 金属、印刷した紙、電気モーター

ジュリオ・ル・パルクの「赤い横縞柄の曲技的な形」も同じく可動式です。赤い縞模様の箱に銀色の紙がセットされていますが、スイッチを入れると紙が動きます。すると光の反射なり模様が変化して見えます。ただし動きはあくまでもゆっくりです。ゆっくり、じっくりと景色が変わります。

このゆっくりというのもポイントかもしれません。というのも単に作品が動くとは言え、既に制作されてから60年も経過しています。モーターなどの老朽化もあるのでしょうか。妙に動きが遅かったりすることも少なくありません。もちろん当時としては先端の技術だったのかもしれませんが、今見れば微笑ましいくらいに懐かしいもの。言ってしまえばデジタルではなくアナログ、ようはレトロなのです。

機械で作品が動くのではなく、観客自身も動く必要があります。例えばエドアルド・ランディの「反射映像 球体バリエーション」ですが、半球の中に色とりどりの厚紙がぶら下がっていることが分かります。これのどこが「動く芸術」なのか。初めはにわかに分かりませんでした。

エドアルド・ランディ「反射映像 球体ヴァリエーリョン」 1967-69年 着色した木、クロームメッキした鋼鉄の半球、蛍光色にシルクスクリーン刷した四角い厚紙

答えは団扇です。何と団扇で風を送ると、その厚紙が揺れて、半球の中に映り込むというもの。もちろん会場にはご丁寧に団扇まで準備されています。なお息を吹きかけると故障する可能性があるそうです。やめておきましょう。

トーニ・コスタ「交錯」 1967年 ポリ塩化ビニルのレリーフ、板

トーニ・コスタ「交錯」も動きません。縦に連なる青と白のライン、ビニールのレリーフで出来ていますが、単に静止して見ていても動くわけもありません。つまり自分の立ち位置を変える必要があるわけです。右から左からと覗き込むと、確かに青と白のラインが動いているように見えました。

右:ジョエル・スタイン「青と赤の大きな円筒」 1973年 アクリル、カンヴァス

こうした目の錯覚を利用した作品が目立ちます。一般的な絵画を鑑賞する際にも視点を変えることが少なくありませんが、このキネティックアート展はさらに動かなくてはなりません。右から左から、下から、あるいは少し後ろからと場所を変えてみましょう。すると作品の表情が変化します。それが「動き芸術」の面白さの一つでもあるわけです。

アルベルト・ビアージ「傾斜した動力学」 1965年 ポリ塩化ビニルのレリーフ、板

さらにもう一つ興味深いポイントがあります。それは手仕事です。例えば先のコスタの「交錯」でも、ビニールのレリーフが実に細かに敷き詰められていることが分かります。ほかにもテンペラの技法やゴム紐を用いたもの、またアルミ板を驚くほど精緻に削って紋様を出したものなど、まるで熟練した職人の技を見るかのような作品が少なくありません。

レトロ、工芸的味わいなど、いわゆるテクノロジー云々から離れたところにも魅力のあるキネティックアート。骨董品を愛でている感覚に近いものがあるでしょうか。スイッチを入れて一生懸命にカタカタ、ギコギコと動く作品を見ていると、ついつい微笑ましく思えてしまいます。

ダヴィデ・ボリアーニ「全色彩 no.6」 1967-76年 ミクストメディア、電気モーター

光る作品はどうでしょうか。ダヴィデ・ボリアーニの「全色彩 No.6」です。スイッチを入れるとご覧の通り、箱の中が色とりどりに点灯します。ただ仕組みは謎めいています。箱にカラーのテープが貼られているわけでもなく、そもそも光源が何処にあるのすら見当たりません、実際にも作品の機構はよく分かっていないそうです。

グラツィア・ヴァリスコ「可変的な発光の図面 ロトヴォド+Q」 1963年 透明アクリル樹脂、木、電灯、電気モーター

グラツィア・ヴァリスコの「可変的な発光の図面 ロトヴォド+Q」も目を引きました。青い光が球体を構成しています。それがにょろにょろと動きます。もちろん青色LEDなどはあるはずもありません。それでも光は際立って輝いています。

左手前:ブルーノ・ムナーリ「旅行用彫刻」 1958年 洋梨の木、布粘着テープ

キネティックアートは欧米諸国で展開しましたが、それぞれの地域でグループが形成されるなど、活動は幅広い諸相を見せていました。うちイタリアではデザイナーとしても知られるブルーノ・ムナーリが一定の役割を果たします。そのほか、パーフォーマンスやインスタレーション的な展開もあったそうです。またキネティックアートは当時、一般の間でも人気を博しました。当時の様子は写真パネルによって知ることも出来ます。

「キネティック・アート」展会場パネル

本展は昨年4月より国内4会場を巡っている巡回展です。既に先行して山梨、東京、広島の各地で開催されました。ようはこの埼玉展が最後の会場でもあります。

実は私も一度、損保ジャパン東郷青児美術館で同展を観覧しました。基本的に出品作は同じです。ただ不思議とかなり印象が変わって見えました。

「キネティック・アート」展会場風景

というのもまず会場自体が広いのです。ゆえに作品の配置に余裕があります。さらに照明や構成などにも工夫がありました。率直に申し上げてこの埼玉展の方が断然に良く見えました。

よって一度、東京で見たという方もまた楽しめるのではないでしょうか。もちろん同展のチケットでMOMASコレクション(常設展)もあわせて観覧することが出来ます。

MOMASコレクション 第1期:4月11日(土)~7月12日(日)

MOMASコレクション 第2期:7月18日(土)~10月4日(日)

ちなみに7月18日からの第2期では、定評のある近代絵画や彫刻をはじめ、新寄贈品を含む小島喜八郎の絵画、さらには「さいきんのたまもの」と題し、近年、新たにコレクションに加わった作品などが展示されるそうです。

最後にお得な「夏割」の情報です。キネティック・アート展期間中、一般、大高生が中学生以下と一緒に来場すると、入館料が200円引になります。また中学生以下は無料です。家族揃っての夏休みのお出かけにも重宝しそうです。

レストラン「ペペロネ」キネティックアート展特別メニュー

館内レストラン「ペペロネ」のキネティックアート展特別メニューも美味でした。スイーツを含み、作品のモチーフに因んだ全部が4種類のメニューが販売されています。

「レストランペペロネ美術館」@埼玉県立近代美術館 *ディナータイムは17:30~21:30

ちなみにペペロネは4月に美術館が改装されて以降、夜のディナータイムの営業もはじめたそうです。(実は今回初めて知りました。)また現在、8月20日まで「森のビアガーデン」も開催中。よく考えればビアガーデンのある美術館のレストランなどあまりありません。北浦和公園の新緑に囲まれてのビアガーデン。この日は雨天のために諦めましたが、気持ち良くビールをいただけるのではないでしょうか。

「キネティック・アート」展会場風景

9月6日まで開催されています。これはおすすめします。

「動く、光る、目がまわる!キネティック・アート」 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:7月4日(土)~9月6日(日)

休館:月曜日。但し7月20日は開館。

時間:10:00~17:30 入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円 、大高生800(640)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクションも観覧可。

*夏割:一般、大高生が中学生以下の子どもと観覧すると200円引。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )