都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

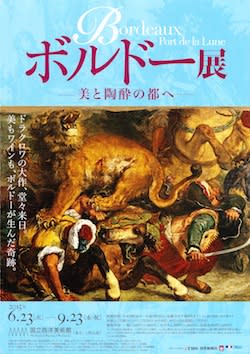

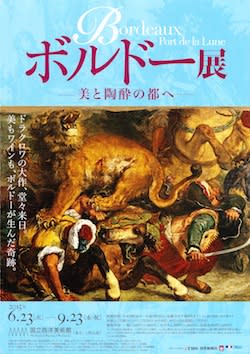

「ボルドー展」 国立西洋美術館

国立西洋美術館

「ボルドー展ー美と陶酔の都へ」

6/23-9/23

国立西洋美術館で開催中の「ボルドー展ー美と陶酔の都へ」を見てきました。

フランス南西部の港町、ボルドー。何と言ってもまずワインのイメージが浮かびますが、ではほかに何があり、何で知られているのかと言われると答えに窮してしまうのも事実です。率直なところボルドーのことを殆ど何も知りません。

結論からすれば、ボルドーへの知識のない私でも十分に楽しめる展覧会でした。古代から現代までのボルドーの歴史を辿ります。ワインだけに留まらないボルドーの文化や芸術を多様な文物で紹介していました。

「角を持つヴィーナス(ローセルのヴィーナス)」 25000年前頃

石灰岩 アキテーヌ博物館

歴史は25000年前に遡ります。冒頭は「角を持つヴィーナス」、旧石器時代の石像です。ボルドーのあるアキテーヌ地方は、ヨーロッパでも先史時代の彫刻洞窟が多いことで知られているそうです。かのラスコーの洞窟も域内に位置しています。

三日月のような角を右手で持ち上げてはポーズをとる豊満な裸体の女性。やや首をかしげているようにも見えます。モチーフとしては豊穣や多産に関連していると考えられるものの、厳密に何を意味するのかは分かっていません。

石器や石斧などの考古学的資料も並んでいます。紀元前2500年頃の「磨製石斧」の原料はイタリアのアルプスのものです。それが500キロ離れたボルドー付近に運ばれました。

都市ボルドーの起源は紀元前1世紀です。ガリア人が街を築き、後に古代ローマの属州として発展します。ワインの生産も1世紀頃から始まりました。

「ボルドー・ワイン用のアンフォラ」 1世紀半ば

テラコッタ アキテーヌ博物館

この時代のボルドーワイン用のアンフォラです。アンフォラとは古代ギリシア、ローマにおいてワインや穀物を運ぶために使われた器。ようは陶製の壺です。取っ手が2つ付いたシンプルなデザイン。実用的な形をしています。

5~6世紀頃の石棺の断片にはギリシャ風の杯とブドウの模様が彫られていました。またブドウはキリスト教では聖餐の象徴としても知られていますが、本作でその意味を持ち得ているかは定かではないそうです。

長い中世においてボルドーは300年に渡ってイギリスの統治を受けます。実際にも14世紀頃のボルドー市の紋章にはイギリス王室の象徴でもある3頭のライオンが刻まれていました。そしてボルドーはイギリスに向けての輸出基地としての地位を確立するとともに、スペインの聖地、サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路の街としても発展していきます。

日本では見る機会の少ないベルリーニの彫刻がありました。名は「フランソワ・ド・スルディス枢機卿の胸像」。1600年前後にボルドーの大司教を務め、同地にバロック芸術を花開かせたと言われている人物です。物静かながらも、やや上目遣いで睨むような表情からは、どこか力強さも感じられはしないでしょうか。レリーフの細かな紋様も目を奪われました。

ボルドーの黄金期は18世紀です。交易とワイン産業で栄え、都市としてのインフラも整備されます。ガロンヌ川が三日月状に湾曲していることから「月の港」と呼ばれるようになりました。

エール・ラクール(父) 「ボルドーの港と河岸の眺め(シャルトロン河岸とバカラン河岸)」 1804~1806 年

ボルドー美術館

その月の港をダイナミックに描いたのがピエール・ラクール(父)。作品は「ボルドーの港と河岸の眺め」です。横幅3メートル超にも及ぶ大作、港には何艘もの船が浮かんでいます。また岸では荷物を運んだり、小舟を修理、あるいは建造している者の姿も見えます。それに家々のテラスには人の姿も見え、馬に乗って行き交う人々も多い。賑わっています。街の活気が伝わってくるような作品でもあります。

なおキャプションを読んで初めて知りましたが、ここには画帳を持って港の人夫たちをスケッチするボルドー美術館の学芸員の姿が描かれています。やや着飾ったような出で立ちも特徴的です。是非とも会場で探してみて下さい。

静物画に優品がありました。一つは有名なシャルダンの「肉片のある静物」、もう一点はそのシャルダンに影響を受けたアンリ・オラース・ロラン・ド・ラ・ポルトの「ハーディ・ガーディのある静物」です。ラ・ポルトの作品にはそれ以前に亡くなった作曲家、ルメールの楽譜も精緻に描き込まれています。そしてシャルダンの肉片の質感も生々しいもの。ともに見入りました。

それにしてもボルドー展、適切な表現ではないかもしれませんが、こうした絵画に思わぬ掘り出し物が多いのも見逃せません。先にあげたラクールやシャルダン、ラ・ポルトだけでなく、そのほかにもジャン=ジョセフ・タイヤソンの「感情表現のための頭部像」やベンジャミン・ウェストの「花咲くアーモンドの木の枝を見るエレミヤ」も美しい。後者はイギリスの歴史画家です。ウィンザー城内を飾るために描かれました。

ペルジーノ「玉座の聖母子と聖ヒエロニムス、聖アウグスティヌス」 1500~1510年頃

ボルドー美術館

ドラクロワの師であるピエール・ナルシス・ゲランの「フェードルとイポリット」も迫力があるのではないでしょうか。大きく見開いたフェードルの瞳は何やら殺気、あるいは狂気にとらわれているようで恐ろしい。思わず目線を逸らしてしまいそうになります。それにペルジーノの「玉座の聖母子と聖ヒエロニムス、聖アウグスティヌス」も素晴らしいもの。高さ2メートル超の大きな祭壇画です。制作は16世紀初頭、元々はペルージャにありましたが、それをナポレオンが接収、後にボルドー美術館へ移されました。

ルーベンスの「聖ユストゥスの奇跡」が大変な迫真性をもっています。首を切り落されつつも、それを自らの手に持っては立つユストゥス。首の切り口は生々しく、まだ血も滴り落ちています。そしてそれを驚きの形相で見やる人たち。ユストゥスはこの時、9歳だったそうです。直視することすら阻むようなショッキングな光景。残像が激しく頭に焼き付きます。背筋が寒くなるほどでした。

チラシ表紙を飾るのがドラクロワの「ライオン狩り」です。横幅3メートル6センチの大作、1855年のパリ万博のために政府から注文を受けて描かれた作品です。

ウジェーヌ・ドラクロワ「ライオン狩り」 1854~55年

油彩、カンヴァス ボルドー美術館

何やら渾然一体、荒ぶるライオンとサーベルを振りかざしては戦う男たちの姿が描かれていますが、ライオンは男の上にのしかかり、馬にも牙を突きつけています。また一人の男は既に力つきたのか、ひっくり返っているようにも見えます。返り討ちにでもあったのかと思ってしまいました。

もちろん実際はそうではありません。というのも、本作、1870年に火災で上部が損傷、ようはこの作品の上、左のライオンが見やる上の部分にも絵が連続していたのです。

答えとなるのがルドンの「ライオン狩り」、ようは模写です。まだ画学生時代のルドンが火災で損傷を受ける前の「ライオン狩り」を写した一枚、ドラクロワ作の構図を良く伝えています。

オディロン・ルドン「ライオン狩り(ドラクロワ作品に基づく模写)」 1860~70年

油彩、カンヴァス オルセー美術館(寄託)

一目瞭然です。最上段には馬に股がる男がライオンにサーベルを突き刺そうとしています。それに右にももう一人、赤い衣を身につけた男が槍をライオンに向けています。負けているわけではありません。総力戦です。獰猛なライオンとの戦いはまさに今、佳境を迎えていると言っても良いでしょう。壮絶な戦いの様子が後景、山や草地を伴った姿で描かれていました。

ドラクロワは父の仕事の関係から幼少期をボルドーで過ごしました。また同じようにゴヤやブレダン、それにマルケもボルドーと関わりの深い画家です。特にマルケはボルドー生まれ。当地の港を描いた「ボルドーの港」も展示されています。ちなみにマルケは少年期までをボルドーで送りましたが、あまり良い思い出がなかったらしく、パリに出た後は一度しか帰郷しなかったそうです。やや鳥瞰的な構図の「ボルドーの港」も確かにどこか寂し気でもあります。彼の故郷に対する心情が反映していると言えるのかもしれません。

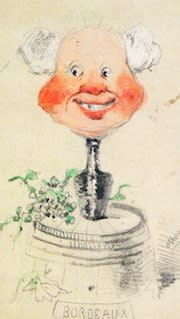

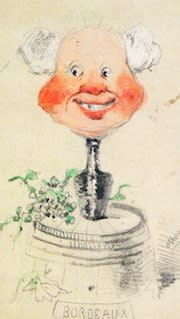

クロード・モネ「ボルドー・ワイン」 1857年

マルモッタン・モネ美術館

ラストはワインに関する展示が続きます。19世紀のワインのエチケット、つまりボトルのラベルなどもずらり。またマルタンの「ブドウの収穫の習作」や最初期のモネの珍しいカリカチュア、「ボルドー・ワイン」も興味深いのではないでしょうか。

ジャック・ユスタン陶器製作所「銘々用のワイングラス・クーラー(カルトジオ会修道院セット)」 1745~50年頃

錫釉陶器 ボルドー装飾芸術・デザイン美術館

ともかく盛りだくさんなボルドー展。想像以上に見応えがあります。美術を中心にしながらも、多角的な視点からボルドーの歴史をひも解いていました。

キャプションに仕掛けがありました。ワインのマークです。グラスとぶどうの房が描かれているものがワインに関する展示物です。鑑賞の参考になりました。

館内は意外と盛況でした。9月23日まで開催されています。

「ボルドー展ー美と陶酔の都へ」(@bordeaux2015) 国立西洋美術館

会期:6月23日(火)~9月23日(水・祝)

休館:月曜日。但し7月20日、8月10日、9月21日は開館。7月21日は休館。

時間:9:30~17:30 (毎週金曜日は20時まで開館)

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

「ボルドー展ー美と陶酔の都へ」

6/23-9/23

国立西洋美術館で開催中の「ボルドー展ー美と陶酔の都へ」を見てきました。

フランス南西部の港町、ボルドー。何と言ってもまずワインのイメージが浮かびますが、ではほかに何があり、何で知られているのかと言われると答えに窮してしまうのも事実です。率直なところボルドーのことを殆ど何も知りません。

結論からすれば、ボルドーへの知識のない私でも十分に楽しめる展覧会でした。古代から現代までのボルドーの歴史を辿ります。ワインだけに留まらないボルドーの文化や芸術を多様な文物で紹介していました。

「角を持つヴィーナス(ローセルのヴィーナス)」 25000年前頃

石灰岩 アキテーヌ博物館

歴史は25000年前に遡ります。冒頭は「角を持つヴィーナス」、旧石器時代の石像です。ボルドーのあるアキテーヌ地方は、ヨーロッパでも先史時代の彫刻洞窟が多いことで知られているそうです。かのラスコーの洞窟も域内に位置しています。

三日月のような角を右手で持ち上げてはポーズをとる豊満な裸体の女性。やや首をかしげているようにも見えます。モチーフとしては豊穣や多産に関連していると考えられるものの、厳密に何を意味するのかは分かっていません。

石器や石斧などの考古学的資料も並んでいます。紀元前2500年頃の「磨製石斧」の原料はイタリアのアルプスのものです。それが500キロ離れたボルドー付近に運ばれました。

都市ボルドーの起源は紀元前1世紀です。ガリア人が街を築き、後に古代ローマの属州として発展します。ワインの生産も1世紀頃から始まりました。

「ボルドー・ワイン用のアンフォラ」 1世紀半ば

テラコッタ アキテーヌ博物館

この時代のボルドーワイン用のアンフォラです。アンフォラとは古代ギリシア、ローマにおいてワインや穀物を運ぶために使われた器。ようは陶製の壺です。取っ手が2つ付いたシンプルなデザイン。実用的な形をしています。

5~6世紀頃の石棺の断片にはギリシャ風の杯とブドウの模様が彫られていました。またブドウはキリスト教では聖餐の象徴としても知られていますが、本作でその意味を持ち得ているかは定かではないそうです。

長い中世においてボルドーは300年に渡ってイギリスの統治を受けます。実際にも14世紀頃のボルドー市の紋章にはイギリス王室の象徴でもある3頭のライオンが刻まれていました。そしてボルドーはイギリスに向けての輸出基地としての地位を確立するとともに、スペインの聖地、サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路の街としても発展していきます。

日本では見る機会の少ないベルリーニの彫刻がありました。名は「フランソワ・ド・スルディス枢機卿の胸像」。1600年前後にボルドーの大司教を務め、同地にバロック芸術を花開かせたと言われている人物です。物静かながらも、やや上目遣いで睨むような表情からは、どこか力強さも感じられはしないでしょうか。レリーフの細かな紋様も目を奪われました。

ボルドーの黄金期は18世紀です。交易とワイン産業で栄え、都市としてのインフラも整備されます。ガロンヌ川が三日月状に湾曲していることから「月の港」と呼ばれるようになりました。

エール・ラクール(父) 「ボルドーの港と河岸の眺め(シャルトロン河岸とバカラン河岸)」 1804~1806 年

ボルドー美術館

その月の港をダイナミックに描いたのがピエール・ラクール(父)。作品は「ボルドーの港と河岸の眺め」です。横幅3メートル超にも及ぶ大作、港には何艘もの船が浮かんでいます。また岸では荷物を運んだり、小舟を修理、あるいは建造している者の姿も見えます。それに家々のテラスには人の姿も見え、馬に乗って行き交う人々も多い。賑わっています。街の活気が伝わってくるような作品でもあります。

なおキャプションを読んで初めて知りましたが、ここには画帳を持って港の人夫たちをスケッチするボルドー美術館の学芸員の姿が描かれています。やや着飾ったような出で立ちも特徴的です。是非とも会場で探してみて下さい。

静物画に優品がありました。一つは有名なシャルダンの「肉片のある静物」、もう一点はそのシャルダンに影響を受けたアンリ・オラース・ロラン・ド・ラ・ポルトの「ハーディ・ガーディのある静物」です。ラ・ポルトの作品にはそれ以前に亡くなった作曲家、ルメールの楽譜も精緻に描き込まれています。そしてシャルダンの肉片の質感も生々しいもの。ともに見入りました。

それにしてもボルドー展、適切な表現ではないかもしれませんが、こうした絵画に思わぬ掘り出し物が多いのも見逃せません。先にあげたラクールやシャルダン、ラ・ポルトだけでなく、そのほかにもジャン=ジョセフ・タイヤソンの「感情表現のための頭部像」やベンジャミン・ウェストの「花咲くアーモンドの木の枝を見るエレミヤ」も美しい。後者はイギリスの歴史画家です。ウィンザー城内を飾るために描かれました。

ペルジーノ「玉座の聖母子と聖ヒエロニムス、聖アウグスティヌス」 1500~1510年頃

ボルドー美術館

ドラクロワの師であるピエール・ナルシス・ゲランの「フェードルとイポリット」も迫力があるのではないでしょうか。大きく見開いたフェードルの瞳は何やら殺気、あるいは狂気にとらわれているようで恐ろしい。思わず目線を逸らしてしまいそうになります。それにペルジーノの「玉座の聖母子と聖ヒエロニムス、聖アウグスティヌス」も素晴らしいもの。高さ2メートル超の大きな祭壇画です。制作は16世紀初頭、元々はペルージャにありましたが、それをナポレオンが接収、後にボルドー美術館へ移されました。

ルーベンスの「聖ユストゥスの奇跡」が大変な迫真性をもっています。首を切り落されつつも、それを自らの手に持っては立つユストゥス。首の切り口は生々しく、まだ血も滴り落ちています。そしてそれを驚きの形相で見やる人たち。ユストゥスはこの時、9歳だったそうです。直視することすら阻むようなショッキングな光景。残像が激しく頭に焼き付きます。背筋が寒くなるほどでした。

チラシ表紙を飾るのがドラクロワの「ライオン狩り」です。横幅3メートル6センチの大作、1855年のパリ万博のために政府から注文を受けて描かれた作品です。

ウジェーヌ・ドラクロワ「ライオン狩り」 1854~55年

油彩、カンヴァス ボルドー美術館

何やら渾然一体、荒ぶるライオンとサーベルを振りかざしては戦う男たちの姿が描かれていますが、ライオンは男の上にのしかかり、馬にも牙を突きつけています。また一人の男は既に力つきたのか、ひっくり返っているようにも見えます。返り討ちにでもあったのかと思ってしまいました。

もちろん実際はそうではありません。というのも、本作、1870年に火災で上部が損傷、ようはこの作品の上、左のライオンが見やる上の部分にも絵が連続していたのです。

答えとなるのがルドンの「ライオン狩り」、ようは模写です。まだ画学生時代のルドンが火災で損傷を受ける前の「ライオン狩り」を写した一枚、ドラクロワ作の構図を良く伝えています。

オディロン・ルドン「ライオン狩り(ドラクロワ作品に基づく模写)」 1860~70年

油彩、カンヴァス オルセー美術館(寄託)

一目瞭然です。最上段には馬に股がる男がライオンにサーベルを突き刺そうとしています。それに右にももう一人、赤い衣を身につけた男が槍をライオンに向けています。負けているわけではありません。総力戦です。獰猛なライオンとの戦いはまさに今、佳境を迎えていると言っても良いでしょう。壮絶な戦いの様子が後景、山や草地を伴った姿で描かれていました。

ドラクロワは父の仕事の関係から幼少期をボルドーで過ごしました。また同じようにゴヤやブレダン、それにマルケもボルドーと関わりの深い画家です。特にマルケはボルドー生まれ。当地の港を描いた「ボルドーの港」も展示されています。ちなみにマルケは少年期までをボルドーで送りましたが、あまり良い思い出がなかったらしく、パリに出た後は一度しか帰郷しなかったそうです。やや鳥瞰的な構図の「ボルドーの港」も確かにどこか寂し気でもあります。彼の故郷に対する心情が反映していると言えるのかもしれません。

クロード・モネ「ボルドー・ワイン」 1857年

マルモッタン・モネ美術館

ラストはワインに関する展示が続きます。19世紀のワインのエチケット、つまりボトルのラベルなどもずらり。またマルタンの「ブドウの収穫の習作」や最初期のモネの珍しいカリカチュア、「ボルドー・ワイン」も興味深いのではないでしょうか。

ジャック・ユスタン陶器製作所「銘々用のワイングラス・クーラー(カルトジオ会修道院セット)」 1745~50年頃

錫釉陶器 ボルドー装飾芸術・デザイン美術館

ともかく盛りだくさんなボルドー展。想像以上に見応えがあります。美術を中心にしながらも、多角的な視点からボルドーの歴史をひも解いていました。

キャプションに仕掛けがありました。ワインのマークです。グラスとぶどうの房が描かれているものがワインに関する展示物です。鑑賞の参考になりました。

館内は意外と盛況でした。9月23日まで開催されています。

「ボルドー展ー美と陶酔の都へ」(@bordeaux2015) 国立西洋美術館

会期:6月23日(火)~9月23日(水・祝)

休館:月曜日。但し7月20日、8月10日、9月21日は開館。7月21日は休館。

時間:9:30~17:30 (毎週金曜日は20時まで開館)

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )