都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

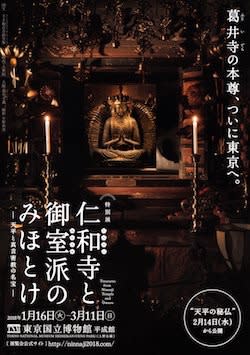

葛井寺「千手観音菩薩坐像」 仁和寺と御室派のみほとけ(東京国立博物館)

東京国立博物館・平成館(仁和寺と御室派のみほとけ)

葛井寺「千手観音菩薩坐像」

2/14~3/11

「仁和寺と御室派のみほとけ」展で公開中の、葛井寺「千手観音菩薩坐像」を見てきました。

天平の秘仏とされ、1041本の腕を持つ、現存最古の千手観音像、大阪・葛井寺の「千手観音菩薩坐像」が、東京国立博物館へとやって来ました。

会場は、「仁和寺と御室派のみほとけ」展を開催中の平成館で、展示終盤、御室派の寺院に伝わる仏像を紹介する「第5章 御室派のみほとけ」のコーナーに安置されていました。

「千手観音菩薩坐像」はケースなしの露出で、円形のスペースの中央に配されていたため、360度の角度から鑑賞することが可能でした。お寺の厨子では到底叶わない、後方からの姿も見ることが出来ました。

ともかく1000本の脇手の存在感が凄まじく、否応なしに腕ばかりに目が向いてしまいましたが、菩薩自体は意外にも細身で、着衣の紋様や、装身具も極めて繊細でした。また目をやや下に見据えた表情も穏やかで、手を合わせるというよりも、僅かに両手を触れるような合掌のポーズなど、実に物静かな佇まいを見せていました。

丸みを帯びた脇手も一本一本がしなやかで、かつ動きがあり、特に手の指の滑らかな屈曲は、艶やかとも言えるかもしれません。極めて優美な仏像でした。

1041の腕のうち、40本は大きな手で、様々なものを持っていました。特に目を引いたのが、向かって左横から突き出た髑髏宝杖で、杖の先に、丸い顔をしたドクロがあしらわれていました。あらゆる神々を使役する存在でもあるそうです。

通常、「千手観音菩薩坐像」は、葛井寺にて、毎月18日にご開帳されますが、お寺を出る機会は極めて少なく、実に東京で公開されたのは、何と江戸時代の出開帳以来のことでした。まさに一期一会の機会と言えるのではないでしょうか。

なお「仁和寺と御室派のみほとけ」展は、2月14日(水)を機に、多くの作品が入れ替わりました。ほぼ前後期の2会期で、1つの展覧会と言って良いかもしれません。

まず仏像では、仁和寺の同じく秘仏である「薬師如来坐像」が出展されました。円勢・長円の作され、像高は約10センチ、光背と台座を含めても24センチあまりの小像で、白檀を極めて精緻に彫り起こし、如来坐像と十二神将を象っていました。その意匠は実に精巧で、大きさもあるのか、細部の全てを肉眼で確認するのは困難でした。単眼鏡があった方が良いかもしれません。

全帖公開こそ終了しましたが、「三十帖冊子」を納めるための、「宝相華迦陵頻伽蒔絵冊子箱」も同じく後期からの出展で、金銀の粉を蒔いた地に、飛雲や宝相華などの文様を、実に華やかに描いていました。平安時代の蒔絵の代表作としても知られています。

前期で特に目を引いた、中国・北宋時代の「孔雀明王像」は、江戸時代の源證の描いた同名の作品に入れ替わりました。それに展示室の天井付近にまで達する巨大な「両界曼荼羅」も、場面が胎蔵界から金剛界へ替わり、また「十二天像」も、梵天と地天から、毘沙門天と伊舎那天に替わっていました。

古代神話に取材した、狩野種泰の「彦火々出見尊絵」も場面替えされていました。ほかにも香炉を持って立ち、父の用明天皇の平癒を祈った「聖徳太子像」も、新たに展示されました。目がややつり上がり、随分と険しい表情をしていたのが印象に残りました。

さらに後期では金剛寺の「五秘密像」も興味深いのではないでしょうか。一つの蓮台の上に五体の菩薩が描かれていますが、うち右から姿を見せる菩薩が、中尊を抱くようにしていました。

最後に混雑の状況です。「千手観音菩薩坐像」が出陳された最初の週、2月第3週の金曜の夕方に見てきました。

博物館に着いたのは、おおよそ17時半頃で、行列こそはなかったものの、平成館のコインロッカーは全て使用中の状態でした。既に1度、空海の「三十帖冊子」の公開されていた第1週目にも、同じく夜間開館に出かけましたが、その時と比べても、明らかに人出が増していました。

「仁和寺と御室派のみほとけ」 東京国立博物館(はろるど) *前期展示の際の感想です。

観音堂の再現展示(撮影可)の様子も以下の通りでした。「千手観音菩薩坐像」の周辺も、仏像を取り囲む人々による2〜3重の人垣が出来ていました。

実際、「千手観音菩薩坐像」が展示された以降、平日においても、午前中を中心に、約30分程度の待ち時間が発生しています。行列は昼過ぎまで続き、15時頃までには段階的に解消しているようです。今後、さらなる行列が出来ることも予想されます。

混雑情報は、「仁和寺と御室派のみほとけ」の公式Twitterアカウント(@ninnaji2018)がリアルタイムで発信しています。そちらも参考になりそうです。

「千手観音菩薩坐像」 南北朝時代・14世紀

「四天王立像」 鎌倉時代・14世紀 文化庁

本館1階(常設展)にも、南北朝時代の作とされる「千手観音菩薩坐像」が展示されていました。持ち物こそ失われていますが、42本の手や台座、光背などは、当初のものが残っているそうです。その周囲には、東大寺の大仏殿様の一例と呼ばれる「四天王立像」が並び立っていました。あわせてお見逃しなきようにおすすめします。

3月11日まで公開されています。

「仁和寺と御室派のみほとけー天平と真言密教の名宝」(@ninnaji2018) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:1月16日(火)~3月11日(日)

*葛井寺の「千手観音菩薩坐像」の展示は、2月14日(水)~3月11日(日)。

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し2月12日(月・祝)は開館。2月13日(火)は休館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生900(600)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

葛井寺「千手観音菩薩坐像」

2/14~3/11

「仁和寺と御室派のみほとけ」展で公開中の、葛井寺「千手観音菩薩坐像」を見てきました。

天平の秘仏とされ、1041本の腕を持つ、現存最古の千手観音像、大阪・葛井寺の「千手観音菩薩坐像」が、東京国立博物館へとやって来ました。

会場は、「仁和寺と御室派のみほとけ」展を開催中の平成館で、展示終盤、御室派の寺院に伝わる仏像を紹介する「第5章 御室派のみほとけ」のコーナーに安置されていました。

「千手観音菩薩坐像」はケースなしの露出で、円形のスペースの中央に配されていたため、360度の角度から鑑賞することが可能でした。お寺の厨子では到底叶わない、後方からの姿も見ることが出来ました。

ともかく1000本の脇手の存在感が凄まじく、否応なしに腕ばかりに目が向いてしまいましたが、菩薩自体は意外にも細身で、着衣の紋様や、装身具も極めて繊細でした。また目をやや下に見据えた表情も穏やかで、手を合わせるというよりも、僅かに両手を触れるような合掌のポーズなど、実に物静かな佇まいを見せていました。

丸みを帯びた脇手も一本一本がしなやかで、かつ動きがあり、特に手の指の滑らかな屈曲は、艶やかとも言えるかもしれません。極めて優美な仏像でした。

1041の腕のうち、40本は大きな手で、様々なものを持っていました。特に目を引いたのが、向かって左横から突き出た髑髏宝杖で、杖の先に、丸い顔をしたドクロがあしらわれていました。あらゆる神々を使役する存在でもあるそうです。

通常、「千手観音菩薩坐像」は、葛井寺にて、毎月18日にご開帳されますが、お寺を出る機会は極めて少なく、実に東京で公開されたのは、何と江戸時代の出開帳以来のことでした。まさに一期一会の機会と言えるのではないでしょうか。

なお「仁和寺と御室派のみほとけ」展は、2月14日(水)を機に、多くの作品が入れ替わりました。ほぼ前後期の2会期で、1つの展覧会と言って良いかもしれません。

【仁和寺展】いよいよ本日から後期展示。国宝の秘仏が2体登場します!中でも最小の国宝の仏像となる「薬師如来坐像」(仁和寺蔵)、そして千本以上の手を備えた現存最古の千手観音像である「千手観音菩薩坐像」(葛井寺蔵)は必見です! #仁和寺展 pic.twitter.com/8qv3PGnIDO

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2018年2月14日

まず仏像では、仁和寺の同じく秘仏である「薬師如来坐像」が出展されました。円勢・長円の作され、像高は約10センチ、光背と台座を含めても24センチあまりの小像で、白檀を極めて精緻に彫り起こし、如来坐像と十二神将を象っていました。その意匠は実に精巧で、大きさもあるのか、細部の全てを肉眼で確認するのは困難でした。単眼鏡があった方が良いかもしれません。

全帖公開こそ終了しましたが、「三十帖冊子」を納めるための、「宝相華迦陵頻伽蒔絵冊子箱」も同じく後期からの出展で、金銀の粉を蒔いた地に、飛雲や宝相華などの文様を、実に華やかに描いていました。平安時代の蒔絵の代表作としても知られています。

前期で特に目を引いた、中国・北宋時代の「孔雀明王像」は、江戸時代の源證の描いた同名の作品に入れ替わりました。それに展示室の天井付近にまで達する巨大な「両界曼荼羅」も、場面が胎蔵界から金剛界へ替わり、また「十二天像」も、梵天と地天から、毘沙門天と伊舎那天に替わっていました。

古代神話に取材した、狩野種泰の「彦火々出見尊絵」も場面替えされていました。ほかにも香炉を持って立ち、父の用明天皇の平癒を祈った「聖徳太子像」も、新たに展示されました。目がややつり上がり、随分と険しい表情をしていたのが印象に残りました。

さらに後期では金剛寺の「五秘密像」も興味深いのではないでしょうか。一つの蓮台の上に五体の菩薩が描かれていますが、うち右から姿を見せる菩薩が、中尊を抱くようにしていました。

最後に混雑の状況です。「千手観音菩薩坐像」が出陳された最初の週、2月第3週の金曜の夕方に見てきました。

博物館に着いたのは、おおよそ17時半頃で、行列こそはなかったものの、平成館のコインロッカーは全て使用中の状態でした。既に1度、空海の「三十帖冊子」の公開されていた第1週目にも、同じく夜間開館に出かけましたが、その時と比べても、明らかに人出が増していました。

「仁和寺と御室派のみほとけ」 東京国立博物館(はろるど) *前期展示の際の感想です。

観音堂の再現展示(撮影可)の様子も以下の通りでした。「千手観音菩薩坐像」の周辺も、仏像を取り囲む人々による2〜3重の人垣が出来ていました。

実際、「千手観音菩薩坐像」が展示された以降、平日においても、午前中を中心に、約30分程度の待ち時間が発生しています。行列は昼過ぎまで続き、15時頃までには段階的に解消しているようです。今後、さらなる行列が出来ることも予想されます。

混雑情報は、「仁和寺と御室派のみほとけ」の公式Twitterアカウント(@ninnaji2018)がリアルタイムで発信しています。そちらも参考になりそうです。

「千手観音菩薩坐像」 南北朝時代・14世紀

「四天王立像」 鎌倉時代・14世紀 文化庁

本館1階(常設展)にも、南北朝時代の作とされる「千手観音菩薩坐像」が展示されていました。持ち物こそ失われていますが、42本の手や台座、光背などは、当初のものが残っているそうです。その周囲には、東大寺の大仏殿様の一例と呼ばれる「四天王立像」が並び立っていました。あわせてお見逃しなきようにおすすめします。

3月11日まで公開されています。

「仁和寺と御室派のみほとけー天平と真言密教の名宝」(@ninnaji2018) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:1月16日(火)~3月11日(日)

*葛井寺の「千手観音菩薩坐像」の展示は、2月14日(水)~3月11日(日)。

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し2月12日(月・祝)は開館。2月13日(火)は休館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生900(600)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )