都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

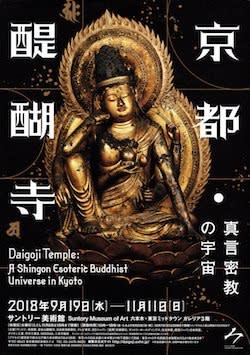

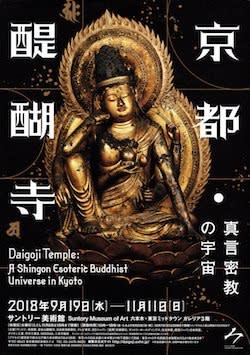

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」 サントリー美術館

サントリー美術館

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」

9/19〜11/11

サントリー美術館で開催中の「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」の報道内覧会に参加してきました。

花見の名所として知られる、京都・伏見の醍醐寺には、真言密教の聖地として、密教に関する数多くの美術品が伝わってきました。

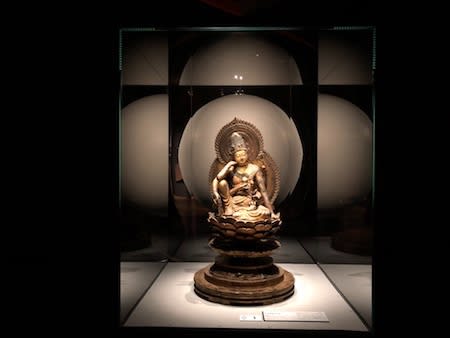

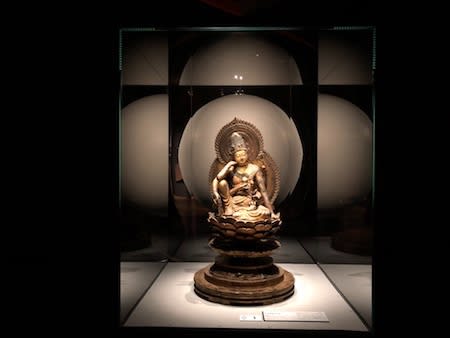

重要文化財「如意輪観音坐像」 平安時代・10世紀 *全期間展示

思わず一目惚れしてしまいました。冒頭にあるのは、醍醐寺を開いた聖宝が草庵を結んで祀った「如意輪観音坐像」で、長らく特別な信仰を集めてきました。頭を僅かに右へ傾け、右手を頬に添えては、思惟の相を示していて、実に優美に座っていました。まるで全身から力を抜いてリラックスしているようで、どこか寛いでいるような姿に見えるかもしれません。

国宝「五大尊像」 鎌倉時代・12~13世紀 *展示期間:9/19~10/15

驚くほど迫力のある仏画が待ち構えていました。それが不動明王を中心に、東西南北の四天王を加えた「五大尊像」で、いずれも赤々と燃え上がる炎の光背を従え、忿怒の形相を表していました。火炎の赤や、着衣の截金の紋様が、かなり良く残っていて、おおよそ鎌倉時代の古い作品とは思えませんでした。

国宝「五大尊像」 鎌倉時代・12~13世紀 *展示期間:9/19~10/15

鮮やかな細部の色彩はもとより、手足を振り上げながら、四方へと伸ばす四天王の動きのある表現も見どころで、実在感もあり、その力感に思わず後ずさりしてしまうかのようでした。

重要文化財「五大明王像」 平安時代・10世紀 *全期間展示

この五大明王を立体化した、木彫の「五大明王像」も力作でした。やはり手足の豊かな動勢表現を特徴としていて、特に「軍荼利明王」などは、それこそ見る者を威嚇するように、前へ飛びかかるようなポーズを見せていました。なお、当初の5躯が揃う五大明王としては、京都の当時講堂像に次ぐ古作とされています。

重要文化財「不動明王坐像」 快慶作 鎌倉時代・建仁3(1203)年 *全期間展示

快慶の「不動明王坐像」も優れた仏像で、真に迫る忿怒の相でありながら、どことなく高い気位を漂わせていました。快慶は醍醐寺と関係も深く、三宝院本尊の弥勒菩薩坐像のほか、記録では下醍醐の五道大臣などを造仏したと伝えられています。

さらに仏像の優品はこれだけに留まりません。上醍醐薬師堂の本尊である「薬師如来および両脇侍像」もハイライトの1つでした。醍醐寺を創建した聖宝によって造り始められた作品で、堂々たる体躯をした中尊は、端正でかつ重厚感がありました。また両脇の像は、奈良時代の作品を意識したとも言われていて、ともに10世紀を代表する仏像として知られています。

国宝「薬師如来および両脇侍像」 平安時代・10世紀 *全期間展示

「薬師如来および両脇侍像」は、ちょうど4階から3階へと至る階段の吹き抜けに展示されていて、仏像の上から見下ろすように鑑賞出来るのも、興味深く感じられるかもしれません。下に降りて見上げると、像高約1メートル70センチよりも大きく映り、その威容に改めて感服するものがありました。少なくとも私自身、サントリー美術館でこれほど大きな仏像を見たのは、初めてだったかもしれません。

重要文化財「三宝院障壁画 竹林花鳥図(勅使の間)」 *展示期間:9/19~10/15

障壁画や屏風絵にも見応えがある作品が少なくありません。うち三宝院の「竹林花鳥図」は、右に太い竹を配し、左に鳥がいる水辺の光景を描いた障壁画で、長谷川派の特色が見られると指摘されています。また同じく障壁画の「柳草花図」は、一面に柳と葉が広がっていて、枝は曲がり、葉も左へとなびいていました。緩やかに吹く、風の気配を感じ取れるのではないでしょうか。

「松桜幔幕図屏風」 生駒等寿筆 江戸時代・17世紀 *全期間展示

生駒等寿の「松桜幔幕図屏風」は、秀吉の家紋である五七桐紋の幔幕が横へ連なっていて、左手には上から花をつけた桜の木が枝を伸ばしていました。言うまでもなく、秀吉の「醍醐の花見」を意識して描いたことは間違いありません。

「金天目および金天目台」 安土桃山時代・16世紀 *全期間展示

その秀吉が、醍醐寺第80代座主の義演に送った、黄金の天目茶碗も目を引きました。義演が秀吉の病気平癒のために、加持祈祷を行った褒美とされていて、秀吉の黄金趣味の一端を伺うことも出来ました。なお義演は、戦乱で荒廃した醍醐寺の復興に尽力した人物で、同寺に伝わる古文書類などを書写して整理しました。

最後に展示替えの情報です。会期に8つに分かれていますが、主に前後期を境にして作品が入れ替わります。

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」(出品リスト)

前期:9月19日(水)〜10月15日(月)

後期:10月17日(水)〜11月11日(日)

リストを見ても明らかなように、入れ替えが多く、ほぼ前後期を合わせて1つの展覧会と言っても良いかもしれません。

またこの後、巡回予定の九州国立博物館のみに公開される作品も存在します。その一方で、サントリー美術館のみの出展作品もあります。*九州国立博物館の会期:2019年1月29日(火)〜3月24日(日)

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」会場風景(サントリー美術館)

ケースなしの露出展示も少なくなく、より臨場感のある形で鑑賞することが出来ました。これほど醍醐寺の諸仏を近くで見られる機会など、現地に出向いても叶わないかもしれません。

11月11日まで開催されています。おすすめします。

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:9月19日(水)〜11月11日(日)

休館:火曜日。但し11月6日は開館。

時間:10:00~18:00

*金・土および9月23日(日・祝)、10月7日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。作品は全て京都・醍醐寺蔵。

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」

9/19〜11/11

サントリー美術館で開催中の「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」の報道内覧会に参加してきました。

花見の名所として知られる、京都・伏見の醍醐寺には、真言密教の聖地として、密教に関する数多くの美術品が伝わってきました。

重要文化財「如意輪観音坐像」 平安時代・10世紀 *全期間展示

思わず一目惚れしてしまいました。冒頭にあるのは、醍醐寺を開いた聖宝が草庵を結んで祀った「如意輪観音坐像」で、長らく特別な信仰を集めてきました。頭を僅かに右へ傾け、右手を頬に添えては、思惟の相を示していて、実に優美に座っていました。まるで全身から力を抜いてリラックスしているようで、どこか寛いでいるような姿に見えるかもしれません。

国宝「五大尊像」 鎌倉時代・12~13世紀 *展示期間:9/19~10/15

驚くほど迫力のある仏画が待ち構えていました。それが不動明王を中心に、東西南北の四天王を加えた「五大尊像」で、いずれも赤々と燃え上がる炎の光背を従え、忿怒の形相を表していました。火炎の赤や、着衣の截金の紋様が、かなり良く残っていて、おおよそ鎌倉時代の古い作品とは思えませんでした。

国宝「五大尊像」 鎌倉時代・12~13世紀 *展示期間:9/19~10/15

鮮やかな細部の色彩はもとより、手足を振り上げながら、四方へと伸ばす四天王の動きのある表現も見どころで、実在感もあり、その力感に思わず後ずさりしてしまうかのようでした。

重要文化財「五大明王像」 平安時代・10世紀 *全期間展示

この五大明王を立体化した、木彫の「五大明王像」も力作でした。やはり手足の豊かな動勢表現を特徴としていて、特に「軍荼利明王」などは、それこそ見る者を威嚇するように、前へ飛びかかるようなポーズを見せていました。なお、当初の5躯が揃う五大明王としては、京都の当時講堂像に次ぐ古作とされています。

重要文化財「不動明王坐像」 快慶作 鎌倉時代・建仁3(1203)年 *全期間展示

快慶の「不動明王坐像」も優れた仏像で、真に迫る忿怒の相でありながら、どことなく高い気位を漂わせていました。快慶は醍醐寺と関係も深く、三宝院本尊の弥勒菩薩坐像のほか、記録では下醍醐の五道大臣などを造仏したと伝えられています。

さらに仏像の優品はこれだけに留まりません。上醍醐薬師堂の本尊である「薬師如来および両脇侍像」もハイライトの1つでした。醍醐寺を創建した聖宝によって造り始められた作品で、堂々たる体躯をした中尊は、端正でかつ重厚感がありました。また両脇の像は、奈良時代の作品を意識したとも言われていて、ともに10世紀を代表する仏像として知られています。

国宝「薬師如来および両脇侍像」 平安時代・10世紀 *全期間展示

「薬師如来および両脇侍像」は、ちょうど4階から3階へと至る階段の吹き抜けに展示されていて、仏像の上から見下ろすように鑑賞出来るのも、興味深く感じられるかもしれません。下に降りて見上げると、像高約1メートル70センチよりも大きく映り、その威容に改めて感服するものがありました。少なくとも私自身、サントリー美術館でこれほど大きな仏像を見たのは、初めてだったかもしれません。

重要文化財「三宝院障壁画 竹林花鳥図(勅使の間)」 *展示期間:9/19~10/15

障壁画や屏風絵にも見応えがある作品が少なくありません。うち三宝院の「竹林花鳥図」は、右に太い竹を配し、左に鳥がいる水辺の光景を描いた障壁画で、長谷川派の特色が見られると指摘されています。また同じく障壁画の「柳草花図」は、一面に柳と葉が広がっていて、枝は曲がり、葉も左へとなびいていました。緩やかに吹く、風の気配を感じ取れるのではないでしょうか。

「松桜幔幕図屏風」 生駒等寿筆 江戸時代・17世紀 *全期間展示

生駒等寿の「松桜幔幕図屏風」は、秀吉の家紋である五七桐紋の幔幕が横へ連なっていて、左手には上から花をつけた桜の木が枝を伸ばしていました。言うまでもなく、秀吉の「醍醐の花見」を意識して描いたことは間違いありません。

「金天目および金天目台」 安土桃山時代・16世紀 *全期間展示

その秀吉が、醍醐寺第80代座主の義演に送った、黄金の天目茶碗も目を引きました。義演が秀吉の病気平癒のために、加持祈祷を行った褒美とされていて、秀吉の黄金趣味の一端を伺うことも出来ました。なお義演は、戦乱で荒廃した醍醐寺の復興に尽力した人物で、同寺に伝わる古文書類などを書写して整理しました。

最後に展示替えの情報です。会期に8つに分かれていますが、主に前後期を境にして作品が入れ替わります。

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」(出品リスト)

前期:9月19日(水)〜10月15日(月)

後期:10月17日(水)〜11月11日(日)

リストを見ても明らかなように、入れ替えが多く、ほぼ前後期を合わせて1つの展覧会と言っても良いかもしれません。

迫力の密教美術が一堂に。サントリー美術館の醍醐寺展は、2回は見たい豪華ラインアップ! | Pen Online https://t.co/XCEY5IHUDp @Pen_magazineさんから こちらのテキストを担当しました。ともかく密教美術。「五大尊像」の実物が驚くほど鮮やかでした。5幅は10/16までの展示。それまでに是非。

— はろるど (@harold_1234) 2018年10月1日

またこの後、巡回予定の九州国立博物館のみに公開される作品も存在します。その一方で、サントリー美術館のみの出展作品もあります。*九州国立博物館の会期:2019年1月29日(火)〜3月24日(日)

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」会場風景(サントリー美術館)

ケースなしの露出展示も少なくなく、より臨場感のある形で鑑賞することが出来ました。これほど醍醐寺の諸仏を近くで見られる機会など、現地に出向いても叶わないかもしれません。

\俵屋宗達の扇面画が貼られた屏風!/俵屋宗達は京都で絵屋を営み、扇面画で評判を呼んだといわれます。本作では宗達作の扇面画が全面に貼り付けられ、その悠然とした筆づかいを感じることができます。リズミカルに並ぶ扇面画のひとつひとつに注目ください!https://t.co/ZSv7Ym2u02 pic.twitter.com/xPYih71BeH

— サントリー美術館 (@sun_SMA) 2018年10月8日

11月11日まで開催されています。おすすめします。

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:9月19日(水)〜11月11日(日)

休館:火曜日。但し11月6日は開館。

時間:10:00~18:00

*金・土および9月23日(日・祝)、10月7日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。作品は全て京都・醍醐寺蔵。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )