都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

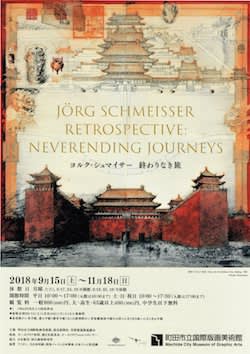

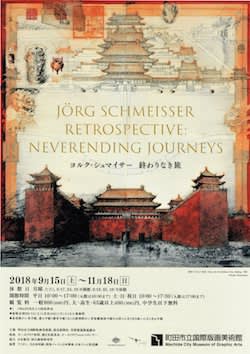

「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」 町田市立国際版画美術館

町田市立国際版画美術館

「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」

9/15~11/18

町田市立国際版画美術館で開催中の「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」を見てきました。

ドイツに生まれ、日本に学び、オーストラリアを拠点にした美術家、ヨルク・シュマイサー(1942〜2012)は、世界各地を旅しては、風景や記憶を版画に表現しました。

そのシュマイサーの没後初となる本格的な回顧展が、「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」で、180点の作品にて、初期から晩年の制作を辿っていました。

旧ドイツ領で、現在はポーランドのポメラニアで生まれたシュマイサーは、ハンブルクに育ち、造形大学に進学し、版画とドローイングを学びました。1966年からは、数年間に渡って中東の考古学発掘にボランティアとして参加し、記録画家として、出土品の製図に携わりました。

「彼女は老いてゆく」 1967〜1968年 個人蔵

「彼女は老いていく」は、修了制作の5点の連作で、全て同じ版から刷られているものの、いずれも手が加えられていて、版が進むごとに、モチーフの女性が老いていました。こうした「変化」こそ、シュマイサーが生涯を通して追った主題で、のちにはまさに「変化」と題した連作を3組制作しました。

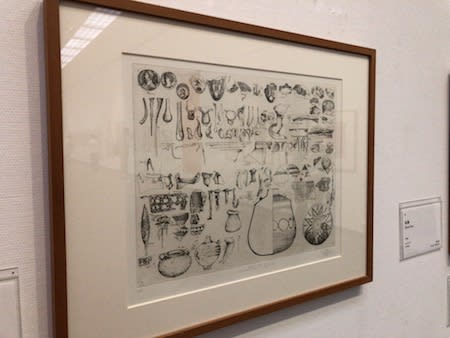

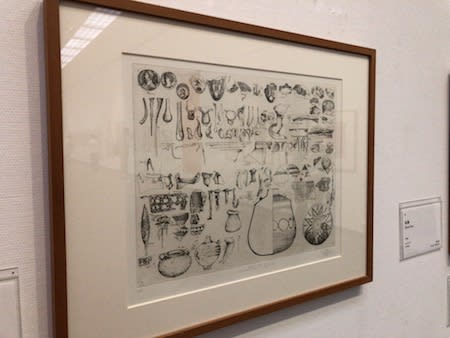

「ジェラームの出土品」 1966年 個人蔵

「ジェラームの出土品」は、おそらく記録画家として制作した作品のうちの1枚で、壺やメダルなどを、極めて精緻な線描で表現していました。

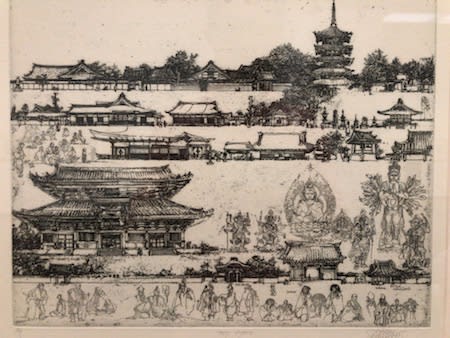

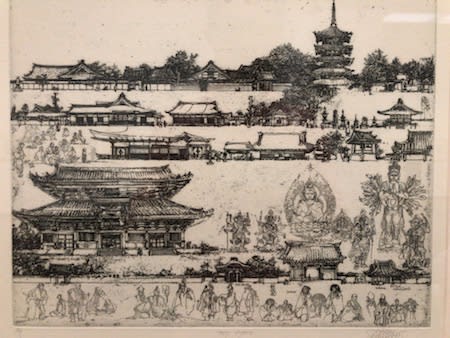

「京都東寺」 1968年 個人蔵

1968年、シュマイサーは木版を学ぶために、京都市立芸術大学へ留学し、4年半ほど京都で過ごしました。のちにドイツに帰国すると、日本で知り合った女性と結婚し、オーストラリアのキャンベラ美術学校に招かれ、家族とともに移住しました。

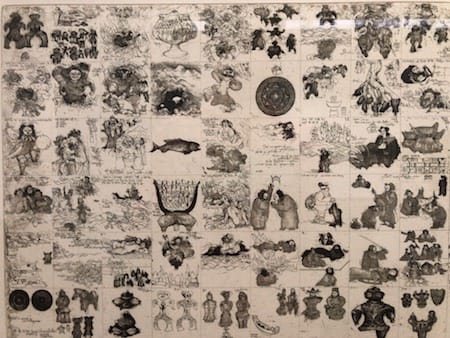

「古事記のためのスケッチ」 1970年 個人蔵

東寺の景観や諸仏をモチーフとしたのが、「京都東寺」で、いずれも写実的ながらも、まるでメモのように、建物や仏像、さらに人々を多く描きとめていました。また古事記に深い関心を寄せ、版画集「古事記」も制作しました。博物館で土偶や鏡などをスケッチしては、作品に落とし込みました。

「奈良、東大寺」 1998年 個人蔵

夫人の実家のある奈良とも関わりが深く、版画集「奈良拾遺」を描き、個展を開いたほか、2002年の東大寺大仏開眼1250年法要の際には、散華の制作も依頼されました。

シュマイサーは旅先の風景をそのまま描いた画家ではありませんでした。イメージは変容し、時に記号的なモチーフが立ち上がっては、リアルな光景と入り混じり、複数のレイヤー状に広がるような世界を築き上げていました。それは幻想を誘うようでもあり、「幻視的」とも呼べるかもしれません。

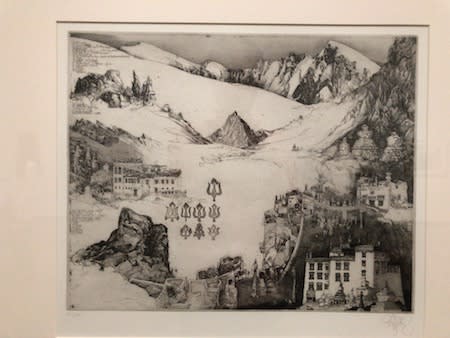

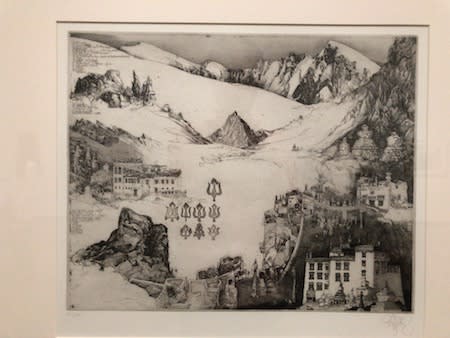

「ラダックとザンスカールのスケッチ」 1985年 個人蔵

インド北東部、マラヤ山麓のラダック地方を訪ねたシュマイサーは、ほぼ徒歩で地域を巡っては、村や僧院を描きました。同地はチベット文化を色濃く残していて、1974年までは外国人の立ち入りが禁じられていました。

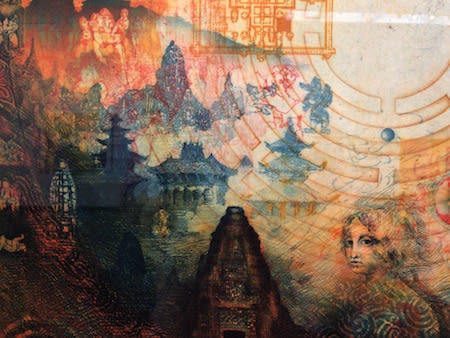

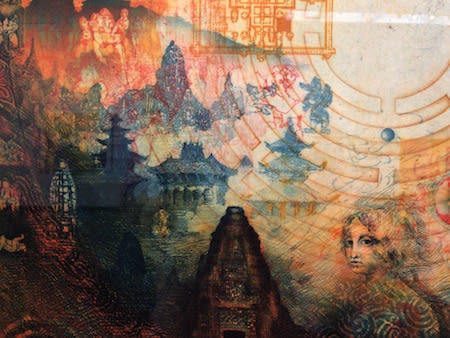

「アンコール・ワット、平面図と彫像」 1999年 個人蔵

アンコールもシュマイサーの訪ねた地の1つで、後年には、内戦によって傷んだ遺跡の修復プロジェクトにも参加しました。一際大きな「アンコール・ワット、平面図と彫像」も目を引く作品で、遺跡を正面から捉えつつ、建物の配置を平面に重ねて描いていました。

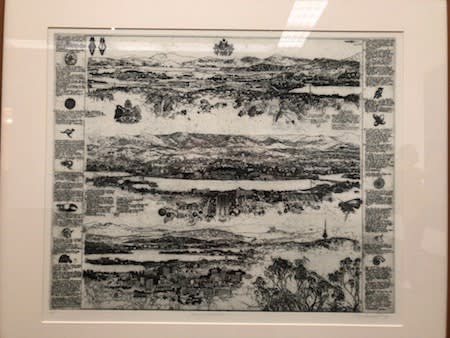

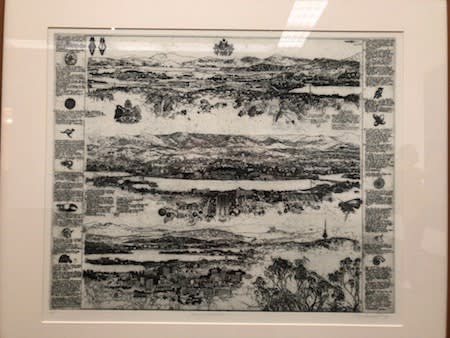

「日記とキャンベラ」 1980年 個人蔵

オーストラリアでも積極的に風景を描いていて、エアーズ・ロックやキャンベラ市街などを俯瞰的に表していました。またいずれの作品にも「日記」と記されるように、画面に文章が書かれていました。こうした日記シリーズは、1978年頃にはじまり、その日の出来事などをドイツ語や英語で書いていて、文字には装飾性も伴っていました。

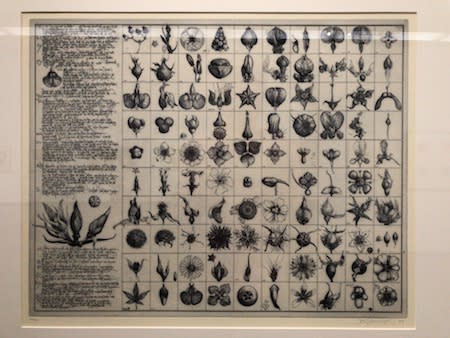

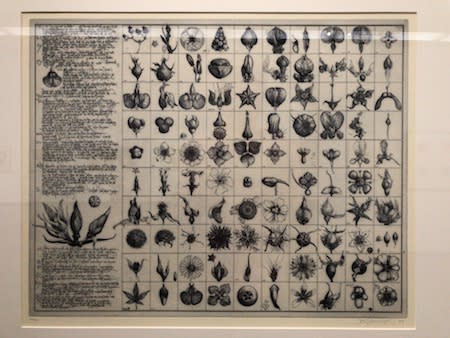

「日記と百の蕾」 1984年 個人蔵

日記シリーズの集大成とも言えるのが、「日記と百の蕾」で、計100個の蕾に日々の記録を書いていました。また貝や海藻、植物の芽や蘭などの特定のモチーフを、繰り返し描いているのも、シュマイサーの1つの特徴と言えるかもしれません。

「モーソン基地」 2001〜2003年 個人蔵

旅人シュマイサーが最後に辿り着いたのは南極でした。ここで大きな衝撃を受けたシュマイサーは、氷山の大きさも距離も掴めとれなかったとして、言わば尺度を投げ捨て、目で捉えた感覚のみで作品を制作するようになりました。南極を描いた作品は、一面に暗青色が用いられていて、日本の水墨画の影響も指摘されています。

「デーヴィス基地付近1」 2000年 個人蔵

具象でありつつも、一部に抽象性も帯び、また幻想的であり、なおかつ詩的でもあるシュマイサーの作品は、時代やテーマで作風は変化し、一つとして同じ地点にとどまることはありません。

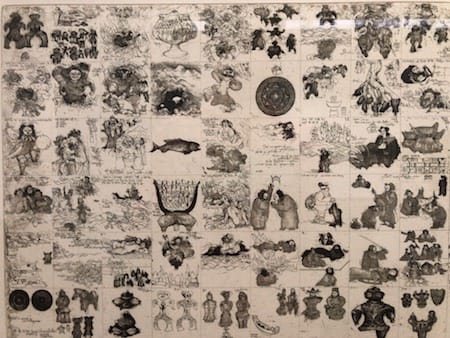

「断片、迷路と曼荼羅」(部分) 1997年 個人蔵

心象風景とも異なった、シュマイサーの生み出した独自のビジョンに、心惹かれるものを感じました。

「バーヌルル渓谷」 1995年 町田市立国際版画美術館

「芸術制作においては思考を展開することが本質であり、それを思い通りに表現できる技術を身につけなくてはいけない。」ヨルク・シュマイサー *解説パネルより

「珊瑚の産卵」 2011年 個人蔵

会場内の撮影も自由に出来ました。

11月18日まで開催されています。なお町田展終了後、奈良県立美術館(2019/4/13~6/2)へと巡回します。おすすめします。

「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」 町田市立国際版画美術館(@machida_hanbi)

会期:9月15日(土)~11月18日(日)

休館:月曜日。但し9月17日(月)、24日(月)、10月8日(月)は開館。9月18日(火)、25日(火)、10月9日(火)は休館。

料金:一般800(600)円、高校・大学生・65歳以上400(600)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*9月15日(初日)と11月3日(文化の日)は入場無料。

時間:10:00~17:00。

*土日祝日は17時半まで。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:東京都町田市原町田4-28-1

交通:JR横浜線町田駅ターミナル口より徒歩約12分。小田急線町田駅東口より徒歩約15分。町田バスセンター8番乗り場より神奈川中央交通バス「92系統高ヶ坂団地行き」に乗車し、「高ヶ坂センター前」で下車。バス停より徒歩約7分。

「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」

9/15~11/18

町田市立国際版画美術館で開催中の「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」を見てきました。

ドイツに生まれ、日本に学び、オーストラリアを拠点にした美術家、ヨルク・シュマイサー(1942〜2012)は、世界各地を旅しては、風景や記憶を版画に表現しました。

そのシュマイサーの没後初となる本格的な回顧展が、「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」で、180点の作品にて、初期から晩年の制作を辿っていました。

旧ドイツ領で、現在はポーランドのポメラニアで生まれたシュマイサーは、ハンブルクに育ち、造形大学に進学し、版画とドローイングを学びました。1966年からは、数年間に渡って中東の考古学発掘にボランティアとして参加し、記録画家として、出土品の製図に携わりました。

「彼女は老いてゆく」 1967〜1968年 個人蔵

「彼女は老いていく」は、修了制作の5点の連作で、全て同じ版から刷られているものの、いずれも手が加えられていて、版が進むごとに、モチーフの女性が老いていました。こうした「変化」こそ、シュマイサーが生涯を通して追った主題で、のちにはまさに「変化」と題した連作を3組制作しました。

「ジェラームの出土品」 1966年 個人蔵

「ジェラームの出土品」は、おそらく記録画家として制作した作品のうちの1枚で、壺やメダルなどを、極めて精緻な線描で表現していました。

「京都東寺」 1968年 個人蔵

1968年、シュマイサーは木版を学ぶために、京都市立芸術大学へ留学し、4年半ほど京都で過ごしました。のちにドイツに帰国すると、日本で知り合った女性と結婚し、オーストラリアのキャンベラ美術学校に招かれ、家族とともに移住しました。

「古事記のためのスケッチ」 1970年 個人蔵

東寺の景観や諸仏をモチーフとしたのが、「京都東寺」で、いずれも写実的ながらも、まるでメモのように、建物や仏像、さらに人々を多く描きとめていました。また古事記に深い関心を寄せ、版画集「古事記」も制作しました。博物館で土偶や鏡などをスケッチしては、作品に落とし込みました。

「奈良、東大寺」 1998年 個人蔵

夫人の実家のある奈良とも関わりが深く、版画集「奈良拾遺」を描き、個展を開いたほか、2002年の東大寺大仏開眼1250年法要の際には、散華の制作も依頼されました。

シュマイサーは旅先の風景をそのまま描いた画家ではありませんでした。イメージは変容し、時に記号的なモチーフが立ち上がっては、リアルな光景と入り混じり、複数のレイヤー状に広がるような世界を築き上げていました。それは幻想を誘うようでもあり、「幻視的」とも呼べるかもしれません。

「ラダックとザンスカールのスケッチ」 1985年 個人蔵

インド北東部、マラヤ山麓のラダック地方を訪ねたシュマイサーは、ほぼ徒歩で地域を巡っては、村や僧院を描きました。同地はチベット文化を色濃く残していて、1974年までは外国人の立ち入りが禁じられていました。

「アンコール・ワット、平面図と彫像」 1999年 個人蔵

アンコールもシュマイサーの訪ねた地の1つで、後年には、内戦によって傷んだ遺跡の修復プロジェクトにも参加しました。一際大きな「アンコール・ワット、平面図と彫像」も目を引く作品で、遺跡を正面から捉えつつ、建物の配置を平面に重ねて描いていました。

「日記とキャンベラ」 1980年 個人蔵

オーストラリアでも積極的に風景を描いていて、エアーズ・ロックやキャンベラ市街などを俯瞰的に表していました。またいずれの作品にも「日記」と記されるように、画面に文章が書かれていました。こうした日記シリーズは、1978年頃にはじまり、その日の出来事などをドイツ語や英語で書いていて、文字には装飾性も伴っていました。

「日記と百の蕾」 1984年 個人蔵

日記シリーズの集大成とも言えるのが、「日記と百の蕾」で、計100個の蕾に日々の記録を書いていました。また貝や海藻、植物の芽や蘭などの特定のモチーフを、繰り返し描いているのも、シュマイサーの1つの特徴と言えるかもしれません。

「モーソン基地」 2001〜2003年 個人蔵

旅人シュマイサーが最後に辿り着いたのは南極でした。ここで大きな衝撃を受けたシュマイサーは、氷山の大きさも距離も掴めとれなかったとして、言わば尺度を投げ捨て、目で捉えた感覚のみで作品を制作するようになりました。南極を描いた作品は、一面に暗青色が用いられていて、日本の水墨画の影響も指摘されています。

「デーヴィス基地付近1」 2000年 個人蔵

具象でありつつも、一部に抽象性も帯び、また幻想的であり、なおかつ詩的でもあるシュマイサーの作品は、時代やテーマで作風は変化し、一つとして同じ地点にとどまることはありません。

「断片、迷路と曼荼羅」(部分) 1997年 個人蔵

心象風景とも異なった、シュマイサーの生み出した独自のビジョンに、心惹かれるものを感じました。

「バーヌルル渓谷」 1995年 町田市立国際版画美術館

「芸術制作においては思考を展開することが本質であり、それを思い通りに表現できる技術を身につけなくてはいけない。」ヨルク・シュマイサー *解説パネルより

「珊瑚の産卵」 2011年 個人蔵

会場内の撮影も自由に出来ました。

11月18日(日)まで、「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」展を開催中です! 「旅する版画家」の世界をご堪能ください。江戸時代の絵手本をたよりに水墨画にも挑んでいます。https://t.co/QSi1cdglPd#町田市立国際版画美術館 #版美 #シュマイサー #ヨルク・シュマイサー pic.twitter.com/VCqgeBZGIe

— 町田市立国際版画美術館(町田市公式) (@machida_hanbi) 2018年10月27日

11月18日まで開催されています。なお町田展終了後、奈良県立美術館(2019/4/13~6/2)へと巡回します。おすすめします。

「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」 町田市立国際版画美術館(@machida_hanbi)

会期:9月15日(土)~11月18日(日)

休館:月曜日。但し9月17日(月)、24日(月)、10月8日(月)は開館。9月18日(火)、25日(火)、10月9日(火)は休館。

料金:一般800(600)円、高校・大学生・65歳以上400(600)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*9月15日(初日)と11月3日(文化の日)は入場無料。

時間:10:00~17:00。

*土日祝日は17時半まで。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:東京都町田市原町田4-28-1

交通:JR横浜線町田駅ターミナル口より徒歩約12分。小田急線町田駅東口より徒歩約15分。町田バスセンター8番乗り場より神奈川中央交通バス「92系統高ヶ坂団地行き」に乗車し、「高ヶ坂センター前」で下車。バス停より徒歩約7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )