都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」 東京ステーションギャラリー

東京ステーションギャラリー

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」

2018/11/23~2019/1/20

東京ステーションギャラリーで開催中の「吉村芳生 超絶技巧を超えて」のプレス内覧会に参加してきました。

1950年に山口県で生まれ、版画やドローイングの画家としてデビューした吉村芳生は、身の回りの日常を見据えては、主に鉛筆で細密に描き出しました。

奥:吉村芳生「ドローイング 金網」 1977年

その吉村の制作にとって重要だったのは、写しの行為でした。一例が「ドローイング 金網」で、金網の網目のみを、おおよそ1万8千個も写しとりました。

吉村芳生「ドローイング 金網」(部分) 1977年

いずれもケント紙と金網を重ねてプレス機にかけ、紙に写った痕跡を鉛筆でなぞったもので、長さは17メートルにも及んでいました。吉村は「機械文明が人間から奪った感覚を自らに取り戻す」として、1日5時間、約70日間かけて完成させました。

吉村芳生「ドローイング 新聞 ジャパンタイムズ」 1979年〜80年 ほか

同じく「ドローイング 新聞」も、写しを半ば極めた作品で、インクの乾ききっていない新聞紙面にアルミ板をあて、プレス機で圧着させたのち、また紙をあて、最終的に紙に転写した薄いインクを元に、鉛筆で文字や写真を写していました。ともかく精巧に出来ていて、近くに寄っても、単なる古い新聞紙と見間違えてしまうかもしれません。

吉村芳生「SCENE No.36(河原)」 1983年

吉村が初期に描いた題材は、川辺や通り、駐車場、ジーンズ、灰皿など、ごくありふれた風景でした。制作に際しては、対象を凝視して直接的に紙へ描くのではなく、撮影した写真を利用し、リトグラフやシルクスクリーンなどの版画の技法も取り入れました。そのために主観性は排除され、作業はより機械的なものになりました。

右:吉村芳生「ジーンズ」 1984年

左:吉村芳生「ジーンズ 下絵(数字)」 1984年

「ジーンズ」も写しにこだわった作品でした。まず本物のジーンズをモノクロで撮影し、引き伸ばしたうえ、今度は鉄筆で2.5ミリ四方のマス目を引き、濃度に応じて0から9までの数字をマス目に書きました。それが、上の写真左の「ジーンズ」で、目をこらすと、確かに細かな数字がマス目に書き込まれていることが分かりました。

右:吉村芳生「ジーンズ」(部分) 1984年

一方で、右の「ジーンズ」はどのように描かれたのでしょうか。今度は写真と同じサイズの方眼紙を用意し、先に2で書いた数字を写したのち、同じサイズの透明フィルムを上から重ね、左端の行から、数字の0に斜線1、数字の1に斜線2、数字の5に斜線6本のように、1つのルール対応した斜線をインクで引いていました。つまりこの「ジーンズ」は、全て斜線のみで描かれていて、色の濃度のみが示されているにも関わらず、写真のように見えるわけでした。

吉村芳生「SCENE 85-8」 1985年 東京ステーションギャラリー

何気ない路上の1コマを捉えた「SCENE 85-8」も、同じく写真のように見えるかもしれません。吉村は雨に濡れた路面を、鉛筆で表現していて、写真のブレまでも描ききっていました。

吉村は生涯を通して自画像を描き続けた画家でした。うち目立つのが新聞紙の上に自画像を描いたシリーズで、吉村は新聞を「社会の肖像であり、自画像と同じである。」と捉えていました。

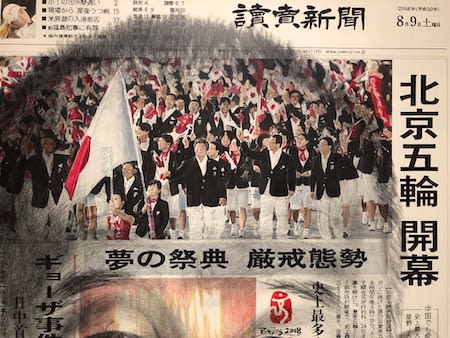

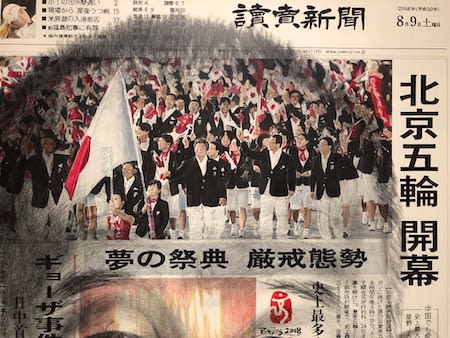

右:吉村芳生「新聞と自画像 2008.8.9 読売新聞」 2008年

左:吉村芳生「新聞と自画像 2008.10.8 毎日新聞」 2008年

「新聞と自画像」に目を奪われました。ノーベル賞の受賞や、オリンピックの開幕を告げる新聞の一面に、吉村自身の顔が浮かび上がっていました。

吉村芳生「新聞と自画像 2008.8.9 読売新聞」(部分) 2008年

ここで驚くのは、新聞紙自体も鉛筆で描かれていることで、吉村は紙面をコピーしたうえ、カーボン紙で紙に転写したのち、文字や写真の全てを鉛筆や色鉛筆で漏らさずに写し取りました。何やら描く、写すことに対して、執念すら感じないでしょうか。

吉村芳生「新聞と自画像 2009年」 2009年

新聞と自画像のシリーズには2パターンあり、1つがともに描くタイプで、もう1つが既存の新聞紙の上に自画像を描くものでした。うち「新聞と自画像 2009年」では、1年分の新聞の1面に、毎日撮影した自画像を拡大して描いていて、休刊日の1月2日を除くと、全部で364日、つまり364枚にも及んでいました。顔の表情は、新聞の記事の内容に対応していると言われています。

吉村芳生「3.11から 新聞と自画像」 2011年

「3.11から 新聞と自画像」では、東日本大震災の発生と惨状を伝えた新聞を素材にしていて、3月12日から1ヶ月分の新聞に、「見」、「光」、「阿」、「吽」、「叫」などと言った、8種類の自画像をシルクスクリーンで刷り込みました。吉村は、震災の発生当初は描けなかったものの、1ヶ月経過して、やはり描くべきだと考え、新聞を取り寄せては、顔を加えたそうです。また作品を売却して、チャリティーにあてたこともありました。

吉村芳生「コスモス」 2000〜07年

吉村は何もモノクロームの作品だけ制作していたわけではありません。1990年頃にはじめて花を題材にして以降、次第に色鉛筆で描く花の作品に制作の重心を移していきました。その前に東京から山口に移住し、そこで目にした花、とりわけ休耕田のコスモスに出会い、色を発見したと指摘されています。この頃の吉村は、従来の鉛筆のモノクロにやや息苦しさ感じていて、スランプに陥っていましたが、花の絵を色鮮やかに描くことにより、新たな境地を切り開きました。

吉村芳生「無数の輝く生命に捧ぐ」 2011〜13年

フェンス越しの藤の木が一面に広がるのが、「無数の輝く生命に捧ぐ」で、吉村は東日本大震災を契機に、花の1つ1つに亡くなった人の魂を思って描きました。元にはやはり写真が参照されているものの、実際の光景とは異なっていて、背後には何も描かず、ただマス目だけが微かに記されているだけでした。

吉村芳生「無数の輝く生命に捧ぐ」(部分) 2011〜13年

また画面右手の花が消えるように描かれているのも、吉村の意図した表現でした。かつてはモチーフに意味を持たせなかった吉村ですが、特に2000年を過ぎると、何らかのメッセージを込めた作品を制作するようになりました。

1990年代以降、故郷の山口を中心に活動していた吉村ですが、2007年に東京の森美術館で開催された「六本木クロッシング」に出展すると、大きな話題を呼び、各地の美術館でも作品が展示されるようになりました。しかしながら2013年、病に倒れて亡くなってしまいました。時に63歳でした。

吉村芳生「コスモス(絶筆)」 2013年

絶筆も「コスモス」でした。やはり一面の花畑を表していて、ちょうど画面の4分の1を残して筆がとまっていました。ここで明らかなのは、吉村が最後に至るまでマス目にそって、1つずつ塗り進めていたことで、残りの白い画面には、一切の下書きもなく、ただ小さなマス目のみが残されているだけでした。

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」会場風景

出展数は、62件、600点と不足はありません。モノクロとカラーの双方で、オリジナルの画風、ないし制作法を確立した吉村の作品は、ほかでは代え難い魅力が存在していました。

中国、四国地方以外の美術館では初めての個展でもあります。2019年1月20日まで開催されています。少し遅くなりましたが、おすすめします。

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」 東京ステーションギャラリー

会期:2018年11月23日(金・祝)~2019年1月20日(日)

休館:月曜日。但し12月24日、1月14日は開館。12月25日(火)は休館。年末年始(12月29日~1月1日)。

料金:一般900(700)円、高校・大学生700(500)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

注)写真はプレス内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」

2018/11/23~2019/1/20

東京ステーションギャラリーで開催中の「吉村芳生 超絶技巧を超えて」のプレス内覧会に参加してきました。

1950年に山口県で生まれ、版画やドローイングの画家としてデビューした吉村芳生は、身の回りの日常を見据えては、主に鉛筆で細密に描き出しました。

奥:吉村芳生「ドローイング 金網」 1977年

その吉村の制作にとって重要だったのは、写しの行為でした。一例が「ドローイング 金網」で、金網の網目のみを、おおよそ1万8千個も写しとりました。

吉村芳生「ドローイング 金網」(部分) 1977年

いずれもケント紙と金網を重ねてプレス機にかけ、紙に写った痕跡を鉛筆でなぞったもので、長さは17メートルにも及んでいました。吉村は「機械文明が人間から奪った感覚を自らに取り戻す」として、1日5時間、約70日間かけて完成させました。

吉村芳生「ドローイング 新聞 ジャパンタイムズ」 1979年〜80年 ほか

同じく「ドローイング 新聞」も、写しを半ば極めた作品で、インクの乾ききっていない新聞紙面にアルミ板をあて、プレス機で圧着させたのち、また紙をあて、最終的に紙に転写した薄いインクを元に、鉛筆で文字や写真を写していました。ともかく精巧に出来ていて、近くに寄っても、単なる古い新聞紙と見間違えてしまうかもしれません。

吉村芳生「SCENE No.36(河原)」 1983年

吉村が初期に描いた題材は、川辺や通り、駐車場、ジーンズ、灰皿など、ごくありふれた風景でした。制作に際しては、対象を凝視して直接的に紙へ描くのではなく、撮影した写真を利用し、リトグラフやシルクスクリーンなどの版画の技法も取り入れました。そのために主観性は排除され、作業はより機械的なものになりました。

右:吉村芳生「ジーンズ」 1984年

左:吉村芳生「ジーンズ 下絵(数字)」 1984年

「ジーンズ」も写しにこだわった作品でした。まず本物のジーンズをモノクロで撮影し、引き伸ばしたうえ、今度は鉄筆で2.5ミリ四方のマス目を引き、濃度に応じて0から9までの数字をマス目に書きました。それが、上の写真左の「ジーンズ」で、目をこらすと、確かに細かな数字がマス目に書き込まれていることが分かりました。

右:吉村芳生「ジーンズ」(部分) 1984年

一方で、右の「ジーンズ」はどのように描かれたのでしょうか。今度は写真と同じサイズの方眼紙を用意し、先に2で書いた数字を写したのち、同じサイズの透明フィルムを上から重ね、左端の行から、数字の0に斜線1、数字の1に斜線2、数字の5に斜線6本のように、1つのルール対応した斜線をインクで引いていました。つまりこの「ジーンズ」は、全て斜線のみで描かれていて、色の濃度のみが示されているにも関わらず、写真のように見えるわけでした。

吉村芳生「SCENE 85-8」 1985年 東京ステーションギャラリー

何気ない路上の1コマを捉えた「SCENE 85-8」も、同じく写真のように見えるかもしれません。吉村は雨に濡れた路面を、鉛筆で表現していて、写真のブレまでも描ききっていました。

吉村は生涯を通して自画像を描き続けた画家でした。うち目立つのが新聞紙の上に自画像を描いたシリーズで、吉村は新聞を「社会の肖像であり、自画像と同じである。」と捉えていました。

右:吉村芳生「新聞と自画像 2008.8.9 読売新聞」 2008年

左:吉村芳生「新聞と自画像 2008.10.8 毎日新聞」 2008年

「新聞と自画像」に目を奪われました。ノーベル賞の受賞や、オリンピックの開幕を告げる新聞の一面に、吉村自身の顔が浮かび上がっていました。

吉村芳生「新聞と自画像 2008.8.9 読売新聞」(部分) 2008年

ここで驚くのは、新聞紙自体も鉛筆で描かれていることで、吉村は紙面をコピーしたうえ、カーボン紙で紙に転写したのち、文字や写真の全てを鉛筆や色鉛筆で漏らさずに写し取りました。何やら描く、写すことに対して、執念すら感じないでしょうか。

吉村芳生「新聞と自画像 2009年」 2009年

新聞と自画像のシリーズには2パターンあり、1つがともに描くタイプで、もう1つが既存の新聞紙の上に自画像を描くものでした。うち「新聞と自画像 2009年」では、1年分の新聞の1面に、毎日撮影した自画像を拡大して描いていて、休刊日の1月2日を除くと、全部で364日、つまり364枚にも及んでいました。顔の表情は、新聞の記事の内容に対応していると言われています。

吉村芳生「3.11から 新聞と自画像」 2011年

「3.11から 新聞と自画像」では、東日本大震災の発生と惨状を伝えた新聞を素材にしていて、3月12日から1ヶ月分の新聞に、「見」、「光」、「阿」、「吽」、「叫」などと言った、8種類の自画像をシルクスクリーンで刷り込みました。吉村は、震災の発生当初は描けなかったものの、1ヶ月経過して、やはり描くべきだと考え、新聞を取り寄せては、顔を加えたそうです。また作品を売却して、チャリティーにあてたこともありました。

吉村芳生「コスモス」 2000〜07年

吉村は何もモノクロームの作品だけ制作していたわけではありません。1990年頃にはじめて花を題材にして以降、次第に色鉛筆で描く花の作品に制作の重心を移していきました。その前に東京から山口に移住し、そこで目にした花、とりわけ休耕田のコスモスに出会い、色を発見したと指摘されています。この頃の吉村は、従来の鉛筆のモノクロにやや息苦しさ感じていて、スランプに陥っていましたが、花の絵を色鮮やかに描くことにより、新たな境地を切り開きました。

吉村芳生「無数の輝く生命に捧ぐ」 2011〜13年

フェンス越しの藤の木が一面に広がるのが、「無数の輝く生命に捧ぐ」で、吉村は東日本大震災を契機に、花の1つ1つに亡くなった人の魂を思って描きました。元にはやはり写真が参照されているものの、実際の光景とは異なっていて、背後には何も描かず、ただマス目だけが微かに記されているだけでした。

吉村芳生「無数の輝く生命に捧ぐ」(部分) 2011〜13年

また画面右手の花が消えるように描かれているのも、吉村の意図した表現でした。かつてはモチーフに意味を持たせなかった吉村ですが、特に2000年を過ぎると、何らかのメッセージを込めた作品を制作するようになりました。

1990年代以降、故郷の山口を中心に活動していた吉村ですが、2007年に東京の森美術館で開催された「六本木クロッシング」に出展すると、大きな話題を呼び、各地の美術館でも作品が展示されるようになりました。しかしながら2013年、病に倒れて亡くなってしまいました。時に63歳でした。

吉村芳生「コスモス(絶筆)」 2013年

絶筆も「コスモス」でした。やはり一面の花畑を表していて、ちょうど画面の4分の1を残して筆がとまっていました。ここで明らかなのは、吉村が最後に至るまでマス目にそって、1つずつ塗り進めていたことで、残りの白い画面には、一切の下書きもなく、ただ小さなマス目のみが残されているだけでした。

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」会場風景

出展数は、62件、600点と不足はありません。モノクロとカラーの双方で、オリジナルの画風、ないし制作法を確立した吉村の作品は、ほかでは代え難い魅力が存在していました。

画家、吉村芳生(1950〜2013年)。「描く」ことに対して執念を感じる作家です。たとえば新聞の上に自画像を描いたシリーズ。なんと新聞の活字もすべて描いています! https://t.co/YpJvAS2eo8 pic.twitter.com/xw8o4vBSFK

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2018年12月13日

中国、四国地方以外の美術館では初めての個展でもあります。2019年1月20日まで開催されています。少し遅くなりましたが、おすすめします。

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」 東京ステーションギャラリー

会期:2018年11月23日(金・祝)~2019年1月20日(日)

休館:月曜日。但し12月24日、1月14日は開館。12月25日(火)は休館。年末年始(12月29日~1月1日)。

料金:一般900(700)円、高校・大学生700(500)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

注)写真はプレス内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )