都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「電線絵画展-小林清親から山口晃まで-」 練馬区立美術館

練馬区立美術館

「電線絵画展-小林清親から山口晃まで-」

2021/2/28~4/18

練馬区立美術館で開催中の「電線絵画展-小林清親から山口晃まで-」の特別内覧会に参加してきました。

明治初期、日本で使われはじめた電線や電柱は、時に美観を損ねるものとされながら、現在に至るまで全国各地に張り巡らされてきました。

そうした電線や電柱と美術の関係に着目したのが「電線絵画展-小林清親から山口晃まで-」で、明治や大正時代の浮世絵に版画から絵画、さらには現代美術など約140点の作品が展示されていました。

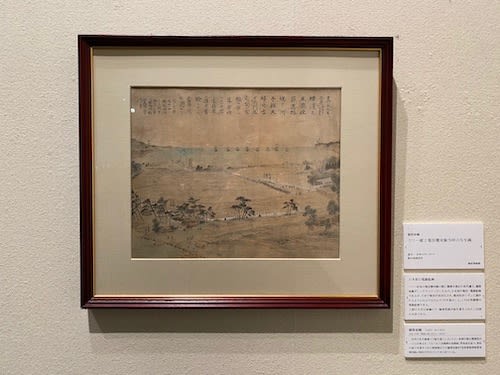

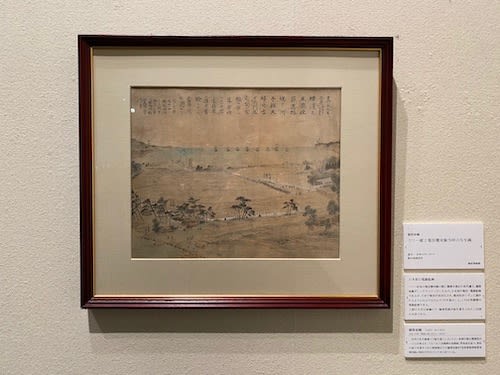

樋畑翁輔「ペリー献上電信機実験当時の写生画」 嘉永7(1854)年 郵政博物館

国内において最も古く電線が描かれたのは、電信が実用化される約20年前の幕末のことでした。日米和親条約締結のため2度目の来日を果たしたペリーは、日本へモールス信号機を献呈し、1854年に横浜にて電信線を張る実験が行われました。それを記録したのが樋畑翁輔の写生画で、アメリカの船団が望む横浜の地にて、応接場から民家へと電信柱が立ち並ぶ光景をスケッチしていました。

小林清親「東京五大橋之一 両国風景」 明治9(1876)年 浅井コレクション

1869年に東京に電信局が開局すると、電信が横浜から東京まで開通し、初めて電信柱と電信線が一般の前に姿を現しました。そして2年後には東京と長崎の間の電信線の建設がスタートして、同時期の文明開化をモチーフとした開花絵にも多くの電信が描かれました。

左:楊洲周延「上野公園の夜景」 明治28(1895)年 電気の史料館

右:三代歌川国貞「凌雲閣機絵双六」 明治23(1890)年 電気の史料館

電信に遅れること20年、1887年に東京の日本橋に電燈局が開設されると、今度は都内各所にて電気供給事業がはじまり、電柱も次々と建てられました。

椿貞雄「鵠沼風景」 大正11(1922)年 東京ステーションギャラリー

こうした電柱や電線は岸田劉生や椿貞雄らも絵画に表していて、かつては文明開花の象徴でもあった電線などが、都市の拡張とともに一般的な光景として根付いていく様子を見ることができました。

近藤浩一路「京橋」 明治43(1910)年 東京藝術大学大学美術館

東京で初めて電車が姿を現したのは、1890年の上野の内国勧業博覧会での展示運転のことで、8年後の1903年には新橋と品川の間で路面電車が運行されました。

小絲源太郎「屋根の都」 明治44(1911)年 東京藝術大学大学美術館

こうした路面電車の走る風景を描いた作品にも多くの電柱や電線が登場していて、小絲源太郎は「屋根の都」において上野公園から浅草方向へと走る市電の姿を捉えていました。たくさんの電線が家々の屋根を覆うように横へ伸びていて、まさに都市に特徴的な景観が広がっていました。

左:川瀬巴水「芝大門」 大正15(1921)年 渡辺木版美術画舗

右:川瀬巴水「歌舞伎座」 大正14(1925)年 渡辺木版美術画舗

大正時代の新版画でも電線や電柱が風景に取り込まれていて、川瀬巴水の「芝大門」や「歌舞伎座」でも電柱の立つ様子を表していました。

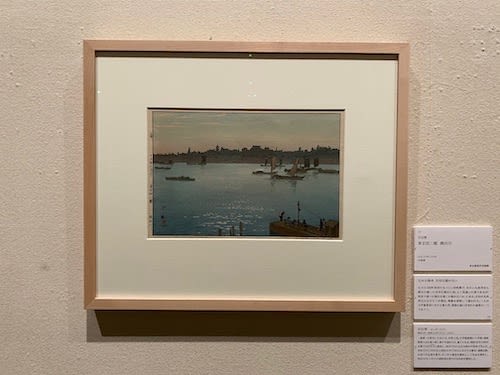

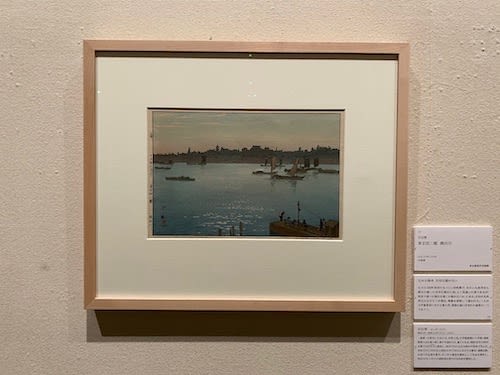

吉田博「東京拾二題隅田川」 大正15(1926)年 東京都現代美術館

一方で吉田博は、東岸から隅田川の風景を眺めた「東京拾二題隅田川」にて、実際にあった電線を消して表現しました。このように吉田は東京や日本各地の風景を描きながらも電柱を除いていて、巴水らとは電線や電柱に対する異なった意識も伺えました。

上:西沢笛畝「大正震火災木版画集 黄昏の日本橋」 大正12〜13(1923〜24)年 浅井コレクション

1923年の大正関東大震災に襲われた東京では、多くの電柱が倒壊したり焼失し、実に現在の23区にして約25パーセントの電柱が被害を受けました。西沢笛畝の「大正震火災木版画集」においても地震後の都下の様子を記録していて、「黄昏の日本橋」では橋の照明灯を背にして切れた電線が吊り下がる光景を表していました。

左:佐伯祐三「下落合風景」 大正15(1926)年頃 ポーラ美術館

右:佐伯祐三「下落合風景」 大正15(1926)年頃 東京国立近代美術館寄託

東京の拡大とともに郊外でも電線が伸びていくと、当時の下落合などの西郊と呼ばれた地に住んでいた、若き坂本繁二郎や佐伯祐三らも電柱のある風景を描きました。道路と鉄道の立体交差に架線や電柱の並ぶ佐伯祐三の「下落合風景」も印象に深い作品かもしれません。

朝井閑右衛門「電線風景」 制作年不詳 横須賀美術館

今回の「電線絵画展」にて目立っていたのは、ミスター電線風景と呼ばれた朝井閑右衛門の絵画でした。終戦後、横須賀の田浦にアトリエを構えていた朝井は、1950年頃からアトリエの窓から見える鉄道の架線と電線の交わる風景を集中的に描いていて、自ら「電線風景」と名付けました。

朝井閑右衛門「電線風景(トンネル)」 昭和27(1952)年頃 横須賀美術館

朝井の電線絵画で特徴的なのは、電線が密に重なり束となって、画面全体へエネルギーを解き放つように描かれていることで、塗り込まれた絵具の質感とともに大変な迫力を帯びていることでした。それこそ鉄道の線路にもかかわらず、電車の姿はなく電線の様態のみを表していて、朝井の電線に対する強い執着心がひしひしと感じられました。

手前:久野彩子「35°42′36″N,139°48′39″E (Skytree)」 2020年 作家蔵

ラストでは「新・電線風景」として、現代美術における電線や電柱の表現を紹介していました。

山口晃「演説電柱」 2012年 個人蔵

ここでは電柱に新たな美意識を見出そうとする山口晃や、電線を切り取っては抽象のように見せた阪本トクロウ、さらに水墨の細密描写で電線のある都市を描く山口英紀などの作品が展示されていて、電線を通した思わぬ表現の広がりを見ることができました。

「電線絵画展」より碍子展示風景

また電線などの導体を電柱といった支持体より絶縁するための碍子も目を引くのではないでしょうか。そのうち松風陶器合資会社の「高圧碍子」は陶製による日本初の高圧碍子で、美しい曲線を描いた造形を前にしていると、それこそ工芸品を愛でているような味わいが感じられました。

手前:「松風陶器合資会社 高圧碍子」 明治39(1906)年 東京工業大学博物館

あまりにも身近でありながら、普段ほとんど意識することのない電線や電柱の存在や意味を、多様な美術作品を通して再確認できるような展覧会だったかもしれません。

山口英紀「往来〜京王9000系」 2021年 作家蔵

一通り展示を見て、外へ出て見えた電柱のある光景が、心なしかいつもと違って感じられたのも不思議でなりませんでした。

予約は不要です。4月18日まで開催されています。おすすめします。

「電線絵画展-小林清親から山口晃まで-」 練馬区立美術館(@nerima_museum)

会期:2021年2月28日(日)~4月18日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人1000円、大・高校生・65~74歳800円、中学生以下・75歳以上無料。

*ぐるっとパス利用で500円。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。

「電線絵画展-小林清親から山口晃まで-」

2021/2/28~4/18

練馬区立美術館で開催中の「電線絵画展-小林清親から山口晃まで-」の特別内覧会に参加してきました。

明治初期、日本で使われはじめた電線や電柱は、時に美観を損ねるものとされながら、現在に至るまで全国各地に張り巡らされてきました。

そうした電線や電柱と美術の関係に着目したのが「電線絵画展-小林清親から山口晃まで-」で、明治や大正時代の浮世絵に版画から絵画、さらには現代美術など約140点の作品が展示されていました。

樋畑翁輔「ペリー献上電信機実験当時の写生画」 嘉永7(1854)年 郵政博物館

国内において最も古く電線が描かれたのは、電信が実用化される約20年前の幕末のことでした。日米和親条約締結のため2度目の来日を果たしたペリーは、日本へモールス信号機を献呈し、1854年に横浜にて電信線を張る実験が行われました。それを記録したのが樋畑翁輔の写生画で、アメリカの船団が望む横浜の地にて、応接場から民家へと電信柱が立ち並ぶ光景をスケッチしていました。

小林清親「東京五大橋之一 両国風景」 明治9(1876)年 浅井コレクション

1869年に東京に電信局が開局すると、電信が横浜から東京まで開通し、初めて電信柱と電信線が一般の前に姿を現しました。そして2年後には東京と長崎の間の電信線の建設がスタートして、同時期の文明開化をモチーフとした開花絵にも多くの電信が描かれました。

左:楊洲周延「上野公園の夜景」 明治28(1895)年 電気の史料館

右:三代歌川国貞「凌雲閣機絵双六」 明治23(1890)年 電気の史料館

電信に遅れること20年、1887年に東京の日本橋に電燈局が開設されると、今度は都内各所にて電気供給事業がはじまり、電柱も次々と建てられました。

椿貞雄「鵠沼風景」 大正11(1922)年 東京ステーションギャラリー

こうした電柱や電線は岸田劉生や椿貞雄らも絵画に表していて、かつては文明開花の象徴でもあった電線などが、都市の拡張とともに一般的な光景として根付いていく様子を見ることができました。

近藤浩一路「京橋」 明治43(1910)年 東京藝術大学大学美術館

東京で初めて電車が姿を現したのは、1890年の上野の内国勧業博覧会での展示運転のことで、8年後の1903年には新橋と品川の間で路面電車が運行されました。

小絲源太郎「屋根の都」 明治44(1911)年 東京藝術大学大学美術館

こうした路面電車の走る風景を描いた作品にも多くの電柱や電線が登場していて、小絲源太郎は「屋根の都」において上野公園から浅草方向へと走る市電の姿を捉えていました。たくさんの電線が家々の屋根を覆うように横へ伸びていて、まさに都市に特徴的な景観が広がっていました。

左:川瀬巴水「芝大門」 大正15(1921)年 渡辺木版美術画舗

右:川瀬巴水「歌舞伎座」 大正14(1925)年 渡辺木版美術画舗

大正時代の新版画でも電線や電柱が風景に取り込まれていて、川瀬巴水の「芝大門」や「歌舞伎座」でも電柱の立つ様子を表していました。

吉田博「東京拾二題隅田川」 大正15(1926)年 東京都現代美術館

一方で吉田博は、東岸から隅田川の風景を眺めた「東京拾二題隅田川」にて、実際にあった電線を消して表現しました。このように吉田は東京や日本各地の風景を描きながらも電柱を除いていて、巴水らとは電線や電柱に対する異なった意識も伺えました。

上:西沢笛畝「大正震火災木版画集 黄昏の日本橋」 大正12〜13(1923〜24)年 浅井コレクション

1923年の大正関東大震災に襲われた東京では、多くの電柱が倒壊したり焼失し、実に現在の23区にして約25パーセントの電柱が被害を受けました。西沢笛畝の「大正震火災木版画集」においても地震後の都下の様子を記録していて、「黄昏の日本橋」では橋の照明灯を背にして切れた電線が吊り下がる光景を表していました。

左:佐伯祐三「下落合風景」 大正15(1926)年頃 ポーラ美術館

右:佐伯祐三「下落合風景」 大正15(1926)年頃 東京国立近代美術館寄託

東京の拡大とともに郊外でも電線が伸びていくと、当時の下落合などの西郊と呼ばれた地に住んでいた、若き坂本繁二郎や佐伯祐三らも電柱のある風景を描きました。道路と鉄道の立体交差に架線や電柱の並ぶ佐伯祐三の「下落合風景」も印象に深い作品かもしれません。

朝井閑右衛門「電線風景」 制作年不詳 横須賀美術館

今回の「電線絵画展」にて目立っていたのは、ミスター電線風景と呼ばれた朝井閑右衛門の絵画でした。終戦後、横須賀の田浦にアトリエを構えていた朝井は、1950年頃からアトリエの窓から見える鉄道の架線と電線の交わる風景を集中的に描いていて、自ら「電線風景」と名付けました。

朝井閑右衛門「電線風景(トンネル)」 昭和27(1952)年頃 横須賀美術館

朝井の電線絵画で特徴的なのは、電線が密に重なり束となって、画面全体へエネルギーを解き放つように描かれていることで、塗り込まれた絵具の質感とともに大変な迫力を帯びていることでした。それこそ鉄道の線路にもかかわらず、電車の姿はなく電線の様態のみを表していて、朝井の電線に対する強い執着心がひしひしと感じられました。

手前:久野彩子「35°42′36″N,139°48′39″E (Skytree)」 2020年 作家蔵

ラストでは「新・電線風景」として、現代美術における電線や電柱の表現を紹介していました。

山口晃「演説電柱」 2012年 個人蔵

ここでは電柱に新たな美意識を見出そうとする山口晃や、電線を切り取っては抽象のように見せた阪本トクロウ、さらに水墨の細密描写で電線のある都市を描く山口英紀などの作品が展示されていて、電線を通した思わぬ表現の広がりを見ることができました。

「電線絵画展」より碍子展示風景

また電線などの導体を電柱といった支持体より絶縁するための碍子も目を引くのではないでしょうか。そのうち松風陶器合資会社の「高圧碍子」は陶製による日本初の高圧碍子で、美しい曲線を描いた造形を前にしていると、それこそ工芸品を愛でているような味わいが感じられました。

手前:「松風陶器合資会社 高圧碍子」 明治39(1906)年 東京工業大学博物館

あまりにも身近でありながら、普段ほとんど意識することのない電線や電柱の存在や意味を、多様な美術作品を通して再確認できるような展覧会だったかもしれません。

山口英紀「往来〜京王9000系」 2021年 作家蔵

一通り展示を見て、外へ出て見えた電柱のある光景が、心なしかいつもと違って感じられたのも不思議でなりませんでした。

【#電線絵画 展⑥】謎多き失踪を遂げた藤巻義夫、畢生の大作《隅田川両岸画巻 第二巻》を展示しています。筆の運び、視点の変化と強弱…圧倒的です。あまりにも素晴らしい作品なんで5mのケースを作りました。が、まだ足りない。なか日に巻替えします。でも、足りない。 pic.twitter.com/hJ99zplXUh

— 練馬区立美術館 (@nerima_museum) March 24, 2021

予約は不要です。4月18日まで開催されています。おすすめします。

「電線絵画展-小林清親から山口晃まで-」 練馬区立美術館(@nerima_museum)

会期:2021年2月28日(日)~4月18日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人1000円、大・高校生・65~74歳800円、中学生以下・75歳以上無料。

*ぐるっとパス利用で500円。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )