都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「仁和寺と御室派のみほとけ」 東京国立博物館

東京国立博物館・平成館

「仁和寺と御室派のみほとけー天平と真言密教の名宝」

1/16~3/11

東京国立博物館・平成館で開催中の「仁和寺と御室派のみほとけー天平と真言密教の名宝」を見てきました。

平安時代、光孝天皇の発願により造営がはじまり、宇多天皇によって創建された真言密教の寺院である仁和寺は、長らく皇室の私寺こと御願寺として崇敬を集めて来ました。

その仁和寺から、選りすぐりの寺宝が一堂に会しました。あわせて仁和寺にゆかりの寺院の仏像も参照し、御室派に花開いた仏教美術も紹介しています。

「宇多法皇像」 室町時代・15世紀 京都・仁和寺

*展示期間:2月14日(水)~3月11日(日)

冒頭が宇多法皇の肖像画でした。宇多天皇は譲位後に出家し、904年、仁和寺に僧坊を造営し、隠棲しました。その僧坊こそが御室と称され、以降の歴代門主は、宇多法皇の法流を汲む親王や法親王が継承しました。その歴代の御室を記録したのが「御室相承記」で、略伝や法会の概要などが記されました。

国宝「高倉天皇宸翰消息」 高倉天皇筆 平安時代・治承2(1178)年 京都・仁和寺

*展示期間:1月16日(火)~2月12日(月・休)

御室としての仁和寺を物語るのが、天皇直筆の書、すなわち宸翰でした。うち代表的なのが「高倉天皇宸翰消息」で、中宮平徳子の皇子の誕生の悦びを、仁和寺第六世の守覚法親王に宛てて送った、高倉天皇の現存唯一の遺墨とも言われています。守覚法親王は後白河天皇の第二皇子で、1169年に御室に就任し、先述の高倉天皇の皇子の誕生の際、御産のために孔雀経法を行いました。宸翰に対する守覚法親王の返書も、附として伝わっているそうです。

宸翰では「後陽成天皇宸翰一行書」も印象に深い作品でした。思いに邪はないことを意味する「思無邪」を記した書で、動きのあるような筆跡に力強さを見ることが出来ました。空海の書風にも影響を与えたとされています。

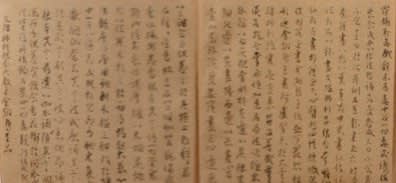

国宝「三十帖冊子」 空海ほか筆 平安時代・9世紀 京都・仁和寺

*展示期間:通期展示(帖替あり)、1月16日(火)~28日(日)限定全帖公開。

その空海の記した「三十帖冊子」も見どころの1つでした。弘法大師、空海が、唐で書写して持ち帰った経典類で、真言密教の秘書として大切に伝えられて来ました。経典は唐の写経生による書写と、空海の自筆部分に分かれ、中には空海と同じく三筆の一人として讃えられた、橘逸勢の書も含まれると言われています。

展示は全期間に及びますが、会期当初、1月28日までは三十帖の全てが公開されていました。(現在は帖替で展示。)冊子はそれこそメモ帳サイズで、文字も実に細かく、中には肉眼では確認し得ないほど小さなものもありました。とはいえ、空海の、どこか柔らかく、また流れるような筆跡も見られないわけではありません。なお全帖公開は、2014年の修復後、初めてのことでもあります。

密教で最も重要なのは、仏の力によって現実世界に影響を与える修法と呼ばれる儀式でした。天変地異などの災いを除き、幸福をもたらすため、修法は大いに期待され、特に平安時代以降は国家的行事として行われました。よって真言密教の寺院である仁和寺にも、修法に関する数多くの文物が残されてきました。

国宝「孔雀明王像」 中国 北宋時代・10~11世紀 京都・仁和寺

*展示期間:1月16日(火)~2月12日(月・休)

中でも無双の大秘法とも呼ばれる、孔雀経法に関する作品が充実していました。「孔雀明王像」は、孔雀経法のための本尊画像で、大きな羽を広げた孔雀の上に、明王が座る姿を描いています。線は極めて緻密でかつ、彩色もかなり残っていて、孔雀の羽の緑なども殊更に美しく見えました。明王は、三つの顔と六つの腕をした三面六臂と呼ばれる姿で、経典には見慣れない特異な図像でもあるそうです。左右の対照的な正面性の高い作品で、いわば写実的な明王の表情なども印象に残りました。

また「金銅火焰宝珠形舎利塔」も、見応えがあるのではないでしょうか。おおよそ50センチほどはあろうかという大きな舎利塔で、繊細な作りの蓮華台座の上に、丸みを帯びた大きな宝珠が安置されていました。ほか、修法に際して用いられた仏画や法具もかなり揃っていました。

931年、宇多天皇が御室で崩御すると、膨大な数の御物が仁和寺へと移され、宝蔵が成立しました。以降、皇室の私寺の宝蔵として厳重に管理され、途中に戦火などに見舞われながらも、貴重な宝物類が現代まで守られて来ました。

重要文化財「僧形八幡神影向図」 鎌倉時代・13世紀 京都・仁和寺

*展示期間:1月16日(火)~2月12日(月・休)

日本最古の医学書として伝えられる「医心方」をはじめ、鴨長明の著した現存最古の写本である「方丈記」、さらには「延喜式」の年紀の入った最古の写本などが重要ではないでしょうか。また「僧形八幡神影向図」も見逃せません。扉の内側に二人の男臣が跪き、僧の姿をした八幡の神が現れる様子を表現していて、僧の右上には人影があり、神の影とも、神そのものの姿とも言われています。開け放たれた扉の外から覗き込むような構図も面白く、静けさに包まれながら、何とも言い難い緊張感も漂っていました。

応仁の乱で荒廃した仁和寺が、現在のような伽藍に再建されたのは、江戸時代初期、覚深法親王の時代でした。覚深法親王は、時の将軍、家光に働きかけ、仁和寺再建の援助を取り付けることに成功しました。さらに御所の紫宸殿や清涼殿なども移され、堂舎として改築されました。うち観音堂も同じ頃に再建されました。堂内には本尊の「千手観音菩薩立像」をはじめ、「二十八部衆立像」、さらには「風神・雷神立像」などの33体の仏像が安置されました。現在は、僧侶の修行道場のために、一般には非公開とされています。よって仁和寺へ赴いたとしても、拝観は叶いません。

その観音堂の33体の仏像が、まとめて東京国立博物館へとやって来ました。さらに単に展示するだけでなく、内陣の板壁の壁画も高精細画像で再現し、まさに実際の観音堂へ迷い込んだかのような空間を作り上げていました。しかも観音堂の再現展示は、全て撮影が可能でした。率直なところ、驚きました。

中央に鎮座するのが「千手観音菩薩」で、両脇を「降三世明王立像」と「不動明王立像」が構え、その周囲に「二十八部衆立像」が配置されています。左右の一番手前で、少し高い位置から威容を見せるのが、「風神・雷神立像」でした。

いずれの仏像も観音堂が再建された当時に安置された考えられているものの、作者自体は明らかにされていません。「二十八部衆立像」は、鎌倉時代に作られた京都の妙法院三十三間堂の像を模していて、まさに力強く、堂々とした姿を見せていました。

重厚な甲冑に身を包んだ像の多い中、ともすると異彩を放つのが「婆藪仙人」で、やせ細った上半身を露わにしながら、右手で杖をつき、口を大きく開いては前を見据えて立っていました。殺生の罪で地獄に落ちるものの、仏門に入ったことで救われ、経巻を捧げては、多くの罪人を連れて帰ろうとした姿を表現しました。まさに写実的で、鎌倉期の作を巧みに模していると言えるかもしれません。

内部の壁画の再現も実にリアルであるのにも驚きました。いずれも江戸時代の京都で活動した木村徳広によるもので、観音菩薩の救いの有り様などを、極彩色にて描きました。壁画はあくまでもレプリカではありますが、本物と見間違うかもしれません。

これほどまでに力の入った展示も、そう滅多にありません。まさに濃密極まりない仏教的空間が、東博に出現しました。

まさにハイライトではありますが、ここで終わりでないのが、「仁和寺と御室派のみほとけ展」の凄いところかもしれません。さらに続くのは仏像の饗宴でした。全国各地に点在する御室派の寺院から、普段は非公開の秘仏を含む、貴重な仏像が、数多くやって来ました。

まず目立つのが「阿弥陀如来坐像」でした。目を伏し、やや笑みをたたえたような表情をした阿弥陀如来で、仁和寺を創建した宇多天皇が、父の光孝天皇の菩提をともらうために供養した仏像とされています。つまり仁和寺創建時の本尊で、腹の前で両手を重ね合わせる形式をした阿弥陀如来像としては、最も古い作例だとも考えられているそうです。

一際背の高い仏像が目に飛び込んで来ました。それが福井県の明通寺の「降三世明王立像」で、像高は約250センチにも及ぶ、国内でも類例のない降三世明王の立像でした。顔は4面あり、8本の手が4方へと伸びていました。正面の顔は、何か見る者をあざ笑うかのようで、炎のごとくに逆立つ髪や、大口を開けた表情などは、異形と言っても良いかもしれません。大変な迫力でした。

同じく凄まじい形相をしているのが、同じく福井県の中山寺よりやって来た「馬頭観音菩薩坐像」でした。同寺では秘仏本尊として伝えられ、鎌倉時代の作品にも関わらず、まだ鮮やかな色彩を残していました。くわっと正面を睨むような表情は、野趣味に富んでいるとも言えそうです。

古墳時代の土師氏の氏寺として創建された、大阪府の道明寺に伝わる「十一面観音菩薩立像」の端正な姿も忘れられません。平安時代の仏像で、体は肉付きも良く、やや泰然としたような様で立っています。頭上の仏面から手足はおろか、台座に至るまで一木で造られていて、衣文も極めて流麗で、洗練されていました。

さらに同じく秘仏本尊である兵庫県の神呪寺の「如意輪観音菩薩坐像」も目を引くのではないでしょうか。平安後期の作で、如意輪観音像の古い例としても知られる、一木の仏像でした。ちょうど肩を右に落とし、左手で体を支えるように座る姿も独特で、何やら怒ったような表情をしているようにも見えなくはありません。

これらの仏像が、一部を除き、露出で展示されていたのにも驚きました。かの運慶展を彷彿されるような照明で、仏像の彫刻としての魅力を余すことなく伝えていました。秘仏も多く、仏像ファンにとっても見逃せない展覧会だと言えるのではないでしょうか。

感想をまとめるのが遅くなってしまいましたが、会期早々、第1週目の金曜日の夜間開館に行ってきました。それゆえか、場内にも余裕があり、「三十帖冊子」のコーナーこそ一部に僅かに列が出来ていたものの、どの作品も最前列でスムーズに観覧することが出来ました。既に会期も半月ほど経過しましたが、今のところ、特に混み合っていないようです。

「三十帖冊子」の全帖公開は既に終了しましたが、それ以外も、2月の第3週を境に、かなり多くの作品が入れ替わります。

「仁和寺と御室派のみほとけー天平と真言密教の名宝」出品リスト

2月14日からは、チラシ表紙にも掲げられ、天平の秘仏とも呼ばれる葛井寺の国宝、「千手観音菩薩坐像」が出陳されます。そのタイミングを狙い、私も再度、見に行くつもりです。

3月11日まで開催されています。これはおすすめします。

「仁和寺と御室派のみほとけー天平と真言密教の名宝」(@ninnaji2018) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:1月16日(火)~3月11日(日)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し2月12日(月・祝)は開館。2月13日(火)は休館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生900(600)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

注)写真は第4章「仁和寺の江戸再興と観音堂」の観音堂再現展示。撮影可コーナー。

「仁和寺と御室派のみほとけー天平と真言密教の名宝」

1/16~3/11

東京国立博物館・平成館で開催中の「仁和寺と御室派のみほとけー天平と真言密教の名宝」を見てきました。

平安時代、光孝天皇の発願により造営がはじまり、宇多天皇によって創建された真言密教の寺院である仁和寺は、長らく皇室の私寺こと御願寺として崇敬を集めて来ました。

その仁和寺から、選りすぐりの寺宝が一堂に会しました。あわせて仁和寺にゆかりの寺院の仏像も参照し、御室派に花開いた仏教美術も紹介しています。

「宇多法皇像」 室町時代・15世紀 京都・仁和寺

*展示期間:2月14日(水)~3月11日(日)

冒頭が宇多法皇の肖像画でした。宇多天皇は譲位後に出家し、904年、仁和寺に僧坊を造営し、隠棲しました。その僧坊こそが御室と称され、以降の歴代門主は、宇多法皇の法流を汲む親王や法親王が継承しました。その歴代の御室を記録したのが「御室相承記」で、略伝や法会の概要などが記されました。

国宝「高倉天皇宸翰消息」 高倉天皇筆 平安時代・治承2(1178)年 京都・仁和寺

*展示期間:1月16日(火)~2月12日(月・休)

御室としての仁和寺を物語るのが、天皇直筆の書、すなわち宸翰でした。うち代表的なのが「高倉天皇宸翰消息」で、中宮平徳子の皇子の誕生の悦びを、仁和寺第六世の守覚法親王に宛てて送った、高倉天皇の現存唯一の遺墨とも言われています。守覚法親王は後白河天皇の第二皇子で、1169年に御室に就任し、先述の高倉天皇の皇子の誕生の際、御産のために孔雀経法を行いました。宸翰に対する守覚法親王の返書も、附として伝わっているそうです。

宸翰では「後陽成天皇宸翰一行書」も印象に深い作品でした。思いに邪はないことを意味する「思無邪」を記した書で、動きのあるような筆跡に力強さを見ることが出来ました。空海の書風にも影響を与えたとされています。

国宝「三十帖冊子」 空海ほか筆 平安時代・9世紀 京都・仁和寺

*展示期間:通期展示(帖替あり)、1月16日(火)~28日(日)限定全帖公開。

その空海の記した「三十帖冊子」も見どころの1つでした。弘法大師、空海が、唐で書写して持ち帰った経典類で、真言密教の秘書として大切に伝えられて来ました。経典は唐の写経生による書写と、空海の自筆部分に分かれ、中には空海と同じく三筆の一人として讃えられた、橘逸勢の書も含まれると言われています。

展示は全期間に及びますが、会期当初、1月28日までは三十帖の全てが公開されていました。(現在は帖替で展示。)冊子はそれこそメモ帳サイズで、文字も実に細かく、中には肉眼では確認し得ないほど小さなものもありました。とはいえ、空海の、どこか柔らかく、また流れるような筆跡も見られないわけではありません。なお全帖公開は、2014年の修復後、初めてのことでもあります。

密教で最も重要なのは、仏の力によって現実世界に影響を与える修法と呼ばれる儀式でした。天変地異などの災いを除き、幸福をもたらすため、修法は大いに期待され、特に平安時代以降は国家的行事として行われました。よって真言密教の寺院である仁和寺にも、修法に関する数多くの文物が残されてきました。

国宝「孔雀明王像」 中国 北宋時代・10~11世紀 京都・仁和寺

*展示期間:1月16日(火)~2月12日(月・休)

中でも無双の大秘法とも呼ばれる、孔雀経法に関する作品が充実していました。「孔雀明王像」は、孔雀経法のための本尊画像で、大きな羽を広げた孔雀の上に、明王が座る姿を描いています。線は極めて緻密でかつ、彩色もかなり残っていて、孔雀の羽の緑なども殊更に美しく見えました。明王は、三つの顔と六つの腕をした三面六臂と呼ばれる姿で、経典には見慣れない特異な図像でもあるそうです。左右の対照的な正面性の高い作品で、いわば写実的な明王の表情なども印象に残りました。

また「金銅火焰宝珠形舎利塔」も、見応えがあるのではないでしょうか。おおよそ50センチほどはあろうかという大きな舎利塔で、繊細な作りの蓮華台座の上に、丸みを帯びた大きな宝珠が安置されていました。ほか、修法に際して用いられた仏画や法具もかなり揃っていました。

931年、宇多天皇が御室で崩御すると、膨大な数の御物が仁和寺へと移され、宝蔵が成立しました。以降、皇室の私寺の宝蔵として厳重に管理され、途中に戦火などに見舞われながらも、貴重な宝物類が現代まで守られて来ました。

重要文化財「僧形八幡神影向図」 鎌倉時代・13世紀 京都・仁和寺

*展示期間:1月16日(火)~2月12日(月・休)

日本最古の医学書として伝えられる「医心方」をはじめ、鴨長明の著した現存最古の写本である「方丈記」、さらには「延喜式」の年紀の入った最古の写本などが重要ではないでしょうか。また「僧形八幡神影向図」も見逃せません。扉の内側に二人の男臣が跪き、僧の姿をした八幡の神が現れる様子を表現していて、僧の右上には人影があり、神の影とも、神そのものの姿とも言われています。開け放たれた扉の外から覗き込むような構図も面白く、静けさに包まれながら、何とも言い難い緊張感も漂っていました。

応仁の乱で荒廃した仁和寺が、現在のような伽藍に再建されたのは、江戸時代初期、覚深法親王の時代でした。覚深法親王は、時の将軍、家光に働きかけ、仁和寺再建の援助を取り付けることに成功しました。さらに御所の紫宸殿や清涼殿なども移され、堂舎として改築されました。うち観音堂も同じ頃に再建されました。堂内には本尊の「千手観音菩薩立像」をはじめ、「二十八部衆立像」、さらには「風神・雷神立像」などの33体の仏像が安置されました。現在は、僧侶の修行道場のために、一般には非公開とされています。よって仁和寺へ赴いたとしても、拝観は叶いません。

その観音堂の33体の仏像が、まとめて東京国立博物館へとやって来ました。さらに単に展示するだけでなく、内陣の板壁の壁画も高精細画像で再現し、まさに実際の観音堂へ迷い込んだかのような空間を作り上げていました。しかも観音堂の再現展示は、全て撮影が可能でした。率直なところ、驚きました。

中央に鎮座するのが「千手観音菩薩」で、両脇を「降三世明王立像」と「不動明王立像」が構え、その周囲に「二十八部衆立像」が配置されています。左右の一番手前で、少し高い位置から威容を見せるのが、「風神・雷神立像」でした。

いずれの仏像も観音堂が再建された当時に安置された考えられているものの、作者自体は明らかにされていません。「二十八部衆立像」は、鎌倉時代に作られた京都の妙法院三十三間堂の像を模していて、まさに力強く、堂々とした姿を見せていました。

重厚な甲冑に身を包んだ像の多い中、ともすると異彩を放つのが「婆藪仙人」で、やせ細った上半身を露わにしながら、右手で杖をつき、口を大きく開いては前を見据えて立っていました。殺生の罪で地獄に落ちるものの、仏門に入ったことで救われ、経巻を捧げては、多くの罪人を連れて帰ろうとした姿を表現しました。まさに写実的で、鎌倉期の作を巧みに模していると言えるかもしれません。

内部の壁画の再現も実にリアルであるのにも驚きました。いずれも江戸時代の京都で活動した木村徳広によるもので、観音菩薩の救いの有り様などを、極彩色にて描きました。壁画はあくまでもレプリカではありますが、本物と見間違うかもしれません。

これほどまでに力の入った展示も、そう滅多にありません。まさに濃密極まりない仏教的空間が、東博に出現しました。

まさにハイライトではありますが、ここで終わりでないのが、「仁和寺と御室派のみほとけ展」の凄いところかもしれません。さらに続くのは仏像の饗宴でした。全国各地に点在する御室派の寺院から、普段は非公開の秘仏を含む、貴重な仏像が、数多くやって来ました。

まず目立つのが「阿弥陀如来坐像」でした。目を伏し、やや笑みをたたえたような表情をした阿弥陀如来で、仁和寺を創建した宇多天皇が、父の光孝天皇の菩提をともらうために供養した仏像とされています。つまり仁和寺創建時の本尊で、腹の前で両手を重ね合わせる形式をした阿弥陀如来像としては、最も古い作例だとも考えられているそうです。

一際背の高い仏像が目に飛び込んで来ました。それが福井県の明通寺の「降三世明王立像」で、像高は約250センチにも及ぶ、国内でも類例のない降三世明王の立像でした。顔は4面あり、8本の手が4方へと伸びていました。正面の顔は、何か見る者をあざ笑うかのようで、炎のごとくに逆立つ髪や、大口を開けた表情などは、異形と言っても良いかもしれません。大変な迫力でした。

同じく凄まじい形相をしているのが、同じく福井県の中山寺よりやって来た「馬頭観音菩薩坐像」でした。同寺では秘仏本尊として伝えられ、鎌倉時代の作品にも関わらず、まだ鮮やかな色彩を残していました。くわっと正面を睨むような表情は、野趣味に富んでいるとも言えそうです。

古墳時代の土師氏の氏寺として創建された、大阪府の道明寺に伝わる「十一面観音菩薩立像」の端正な姿も忘れられません。平安時代の仏像で、体は肉付きも良く、やや泰然としたような様で立っています。頭上の仏面から手足はおろか、台座に至るまで一木で造られていて、衣文も極めて流麗で、洗練されていました。

さらに同じく秘仏本尊である兵庫県の神呪寺の「如意輪観音菩薩坐像」も目を引くのではないでしょうか。平安後期の作で、如意輪観音像の古い例としても知られる、一木の仏像でした。ちょうど肩を右に落とし、左手で体を支えるように座る姿も独特で、何やら怒ったような表情をしているようにも見えなくはありません。

これらの仏像が、一部を除き、露出で展示されていたのにも驚きました。かの運慶展を彷彿されるような照明で、仏像の彫刻としての魅力を余すことなく伝えていました。秘仏も多く、仏像ファンにとっても見逃せない展覧会だと言えるのではないでしょうか。

感想をまとめるのが遅くなってしまいましたが、会期早々、第1週目の金曜日の夜間開館に行ってきました。それゆえか、場内にも余裕があり、「三十帖冊子」のコーナーこそ一部に僅かに列が出来ていたものの、どの作品も最前列でスムーズに観覧することが出来ました。既に会期も半月ほど経過しましたが、今のところ、特に混み合っていないようです。

「三十帖冊子」の全帖公開は既に終了しましたが、それ以外も、2月の第3週を境に、かなり多くの作品が入れ替わります。

「仁和寺と御室派のみほとけー天平と真言密教の名宝」出品リスト

2月14日からは、チラシ表紙にも掲げられ、天平の秘仏とも呼ばれる葛井寺の国宝、「千手観音菩薩坐像」が出陳されます。そのタイミングを狙い、私も再度、見に行くつもりです。

本日、特別展「仁和寺と御室派のみほとけ ―天平と真言密教の名宝―」の報道内覧会および開会式・内覧会を開催し、多くの方々にお越しいただきました。仁和寺の寺宝のほか、仁和寺を総本山とする御室派寺院が所蔵する名宝を紹介する仁和寺展は明日、開幕いたします。 #仁和寺展 https://t.co/MQQX3rtqNi pic.twitter.com/VzgPM6H3zL

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2018年1月15日

3月11日まで開催されています。これはおすすめします。

「仁和寺と御室派のみほとけー天平と真言密教の名宝」(@ninnaji2018) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:1月16日(火)~3月11日(日)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し2月12日(月・祝)は開館。2月13日(火)は休館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生900(600)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

注)写真は第4章「仁和寺の江戸再興と観音堂」の観音堂再現展示。撮影可コーナー。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「運慶ー鎌倉幕府と霊験伝説」 神奈川県立金沢文庫

神奈川県立金沢文庫

「運慶ー鎌倉幕府と霊験伝説」

1/13~3/11

神奈川県立金沢文庫で開催中の「運慶ー鎌倉幕府と霊験伝説」を見てきました。

平安末期から鎌倉時代にかけて活動した仏師、運慶は、奈良で興福寺再建事業に参加するも、鎌倉幕府へと接近し、東国でも造仏を行いました。

主に鎌倉、ないし東国に所縁のある運慶仏、または運慶派の仏像を集めた展覧会です。出展は約42点で、うち直接的に運慶、もしくは運慶の手が加わったとされる仏像は3点でした。

重要文化財 「十二神将立像(巳神)」 鎌倉時代 曹源寺

まず目立つのは、神奈川県の曹源寺の「十二神将立像」で、子、丑、寅から、戌、亥へと至る干支をつけた十二神の姿が象られていました。手を振り上げ、足を曲げては、見得を切るかのようなポーズには躍動感もあり、写実性の強い造形も見事でした。また顔面の表現も迫真的で、例えば未では、ちょうど木目を活かして、肉付きが浮かび上がるように表現していました。さらに口を大きく開き、鋭い歯を剥き出しにした戌も、迫力十分ではないでしょうか。運慶派による作品ですが、運慶の十二神将の模作という考えもあるそうです。

重要文化財 「地蔵菩薩坐像」 康慶作 治承元(1177)年 瑞林寺

運慶の父、康慶の「地蔵菩薩坐像」も目を引きました。静岡県の瑞林寺の仏像で、泰然とした姿であり、表情は穏やかで、物静かな雰囲気を漂わせていました。深めの衣文も際立っていたかもしれません。

チラシ表紙を飾るのが、愛知県の瀧山寺に伝わる「梵天立像」で、源頼朝の供養のために、従兄弟の僧、寛伝が発願し、運慶と子の湛慶が協力して作った仏像だとされています。ちょうど瀧山寺の運慶、湛慶の合作は、先だっての東京国立博物館の「運慶展」にも「聖観音菩薩立像」が出展されていました。鮮やかな色は、のちの補彩ではありますが、ふくよかな顔立ちなどに、共通する作風が見られるかもしれません。

重要文化財 「大日如来坐像」 鎌倉時代 光得寺

栃木県の光得寺の「厨子入大日如来坐像」も、運慶の手による可能性が高く、丸みを帯びた顔と、高く結った髪が印象的な仏像でした。また装身具が殊更に繊細で、円成寺の運慶による国宝作を彷彿させる面があるかもしれません。

重要文化財 「阿弥陀如来坐像及び両脇侍立像」 宗慶作 建久7(1196)年 保寧寺

運慶が東国へ引き連れた、運慶周辺の仏師にも力作が揃っていました。一例が運慶の兄弟弟子である宗慶の「阿弥陀如来坐像及び両脇侍立像」で、やや口をすぼめながらも、恰幅の良い姿からは、威厳も感じられるのではないでしょうか。また「両脇侍立像」のステップを踏むかのように軽やかな姿も、興味深いものがありました。それに静岡県の修善寺の「大日如来坐像」も見どころの1つで、源頼家の供養のために、夫人が造立したと言われています。運慶の弟子の実慶が制作しました。

重要文化財 「阿弥陀如来立像及び両脇侍立像」 鎌倉時代 光触寺

運慶仏の霊験について言及しているのも、展覧会の大きな特徴でした。その最たる例が「阿弥陀如来立像及び両脇侍立像」で、神奈川県の光触寺の秘仏として信仰を集めて来ました。

重要文化財 「頬焼阿弥陀縁起絵巻」(部分) 鎌倉時代 光触寺

そこで重要なのが、同寺に伝わる絵巻の「頬焼阿弥陀縁起」で、中には仏師運慶の名とともに、阿弥陀如来が法師の身代わりになったという、「阿弥陀如来立像」の造立にまつわる霊験が記されています。さらに同じく光触寺には、阿弥陀の姿を絹本に写した「阿弥陀三尊像」があり、これはおそらく礼拝者に、仏像の霊験を伝えるために作られたのではないかと考えられているそうです。仏像、絵巻、そして絵画の3点をあわせ見ることで、運慶仏の信仰の在り方が浮かび上がって来るかもしれません。

重要文化財 「陵王面」 運慶作 鎌倉時代 瀬戸神社

最近の研究で運慶作とされた「陵王面」にも迫力がありました。いつもながらの手狭なスペースのため、スケールの面では、昨年に大きな話題を集めた東京国立博物館の「運慶展」に遠く及びません。ただし、運慶と運慶派を東国に引きつけ、仏像の霊験について触れるなど、一歩踏み込んで検証していたのが印象に残りました。また凝った照明こそありませんが、展示ケースが近く、総じて至近距離で仏像を鑑賞出来るのも嬉しいところでした。

ここ数年来、「運慶ー中世密教と鎌倉幕府」(2011年、金沢文庫)、そして「興福寺中金堂再建記念特別展 運慶」(2017年、東京国立博物館)、そして「運慶ー鎌倉幕府と霊験伝説」(2018年、金沢文庫)と、運慶に関する展覧会が続きました。

幸いにも私は全て追いかけることが出来ました。これほど運慶、ないし運慶派の仏像をまとめて拝める機会など、もうしばらくないかもしれません。

休日の午後に出かけて来ましたが、館内は思いの外に盛況でした。実際に会期3週目の段階で、入館者は延べ1万名に達したそうです。

まだ寒い日も続きますが、隣接の称名寺へのお参り、もしくは散策を兼ねて出かけるのも良さそうです。

ひょっと会期末に向けて混み合うかもしれません。3月11日まで開催されています。

「特別展 運慶ー鎌倉幕府と霊験伝説」 神奈川県立金沢文庫(@Kanagawa_bunko)

会期:1月13日(土)~3月11日(日)

休館:月曜日。但し2月12日は除く。2月13日(火)は休館。

時間:10:00~16:30 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般800(700)円、20歳未満・学生600(500)円、65歳以上200(100)円、高校生100円。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:横浜市金沢区金沢町142

交通:京急線金沢文庫駅東口より徒歩12分。シーサイドライン海の公園南口駅より徒歩12分。

「運慶ー鎌倉幕府と霊験伝説」

1/13~3/11

神奈川県立金沢文庫で開催中の「運慶ー鎌倉幕府と霊験伝説」を見てきました。

平安末期から鎌倉時代にかけて活動した仏師、運慶は、奈良で興福寺再建事業に参加するも、鎌倉幕府へと接近し、東国でも造仏を行いました。

主に鎌倉、ないし東国に所縁のある運慶仏、または運慶派の仏像を集めた展覧会です。出展は約42点で、うち直接的に運慶、もしくは運慶の手が加わったとされる仏像は3点でした。

重要文化財 「十二神将立像(巳神)」 鎌倉時代 曹源寺

まず目立つのは、神奈川県の曹源寺の「十二神将立像」で、子、丑、寅から、戌、亥へと至る干支をつけた十二神の姿が象られていました。手を振り上げ、足を曲げては、見得を切るかのようなポーズには躍動感もあり、写実性の強い造形も見事でした。また顔面の表現も迫真的で、例えば未では、ちょうど木目を活かして、肉付きが浮かび上がるように表現していました。さらに口を大きく開き、鋭い歯を剥き出しにした戌も、迫力十分ではないでしょうか。運慶派による作品ですが、運慶の十二神将の模作という考えもあるそうです。

重要文化財 「地蔵菩薩坐像」 康慶作 治承元(1177)年 瑞林寺

運慶の父、康慶の「地蔵菩薩坐像」も目を引きました。静岡県の瑞林寺の仏像で、泰然とした姿であり、表情は穏やかで、物静かな雰囲気を漂わせていました。深めの衣文も際立っていたかもしれません。

チラシ表紙を飾るのが、愛知県の瀧山寺に伝わる「梵天立像」で、源頼朝の供養のために、従兄弟の僧、寛伝が発願し、運慶と子の湛慶が協力して作った仏像だとされています。ちょうど瀧山寺の運慶、湛慶の合作は、先だっての東京国立博物館の「運慶展」にも「聖観音菩薩立像」が出展されていました。鮮やかな色は、のちの補彩ではありますが、ふくよかな顔立ちなどに、共通する作風が見られるかもしれません。

重要文化財 「大日如来坐像」 鎌倉時代 光得寺

栃木県の光得寺の「厨子入大日如来坐像」も、運慶の手による可能性が高く、丸みを帯びた顔と、高く結った髪が印象的な仏像でした。また装身具が殊更に繊細で、円成寺の運慶による国宝作を彷彿させる面があるかもしれません。

重要文化財 「阿弥陀如来坐像及び両脇侍立像」 宗慶作 建久7(1196)年 保寧寺

運慶が東国へ引き連れた、運慶周辺の仏師にも力作が揃っていました。一例が運慶の兄弟弟子である宗慶の「阿弥陀如来坐像及び両脇侍立像」で、やや口をすぼめながらも、恰幅の良い姿からは、威厳も感じられるのではないでしょうか。また「両脇侍立像」のステップを踏むかのように軽やかな姿も、興味深いものがありました。それに静岡県の修善寺の「大日如来坐像」も見どころの1つで、源頼家の供養のために、夫人が造立したと言われています。運慶の弟子の実慶が制作しました。

重要文化財 「阿弥陀如来立像及び両脇侍立像」 鎌倉時代 光触寺

運慶仏の霊験について言及しているのも、展覧会の大きな特徴でした。その最たる例が「阿弥陀如来立像及び両脇侍立像」で、神奈川県の光触寺の秘仏として信仰を集めて来ました。

重要文化財 「頬焼阿弥陀縁起絵巻」(部分) 鎌倉時代 光触寺

そこで重要なのが、同寺に伝わる絵巻の「頬焼阿弥陀縁起」で、中には仏師運慶の名とともに、阿弥陀如来が法師の身代わりになったという、「阿弥陀如来立像」の造立にまつわる霊験が記されています。さらに同じく光触寺には、阿弥陀の姿を絹本に写した「阿弥陀三尊像」があり、これはおそらく礼拝者に、仏像の霊験を伝えるために作られたのではないかと考えられているそうです。仏像、絵巻、そして絵画の3点をあわせ見ることで、運慶仏の信仰の在り方が浮かび上がって来るかもしれません。

重要文化財 「陵王面」 運慶作 鎌倉時代 瀬戸神社

最近の研究で運慶作とされた「陵王面」にも迫力がありました。いつもながらの手狭なスペースのため、スケールの面では、昨年に大きな話題を集めた東京国立博物館の「運慶展」に遠く及びません。ただし、運慶と運慶派を東国に引きつけ、仏像の霊験について触れるなど、一歩踏み込んで検証していたのが印象に残りました。また凝った照明こそありませんが、展示ケースが近く、総じて至近距離で仏像を鑑賞出来るのも嬉しいところでした。

ここ数年来、「運慶ー中世密教と鎌倉幕府」(2011年、金沢文庫)、そして「興福寺中金堂再建記念特別展 運慶」(2017年、東京国立博物館)、そして「運慶ー鎌倉幕府と霊験伝説」(2018年、金沢文庫)と、運慶に関する展覧会が続きました。

先日tvk「カナフルTV」にて放送された運慶展特集が、tvkのyoutube公式ページからご覧いただけます。見逃してしまった方、是非ご覧ください!#金沢文庫 #運慶展https://t.co/iwV3Hh1Unc

— 神奈川県立金沢文庫 (@Kanagawa_bunko) 2018年2月4日

幸いにも私は全て追いかけることが出来ました。これほど運慶、ないし運慶派の仏像をまとめて拝める機会など、もうしばらくないかもしれません。

休日の午後に出かけて来ましたが、館内は思いの外に盛況でした。実際に会期3週目の段階で、入館者は延べ1万名に達したそうです。

まだ寒い日も続きますが、隣接の称名寺へのお参り、もしくは散策を兼ねて出かけるのも良さそうです。

ひょっと会期末に向けて混み合うかもしれません。3月11日まで開催されています。

「特別展 運慶ー鎌倉幕府と霊験伝説」 神奈川県立金沢文庫(@Kanagawa_bunko)

会期:1月13日(土)~3月11日(日)

休館:月曜日。但し2月12日は除く。2月13日(火)は休館。

時間:10:00~16:30 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般800(700)円、20歳未満・学生600(500)円、65歳以上200(100)円、高校生100円。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:横浜市金沢区金沢町142

交通:京急線金沢文庫駅東口より徒歩12分。シーサイドライン海の公園南口駅より徒歩12分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

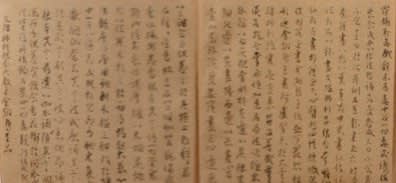

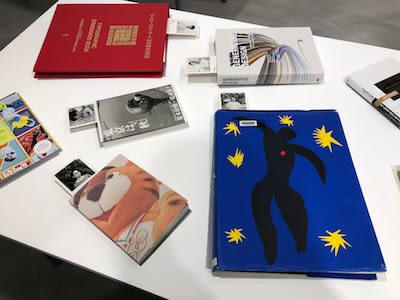

「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」 クリエイションギャラリーG8

クリエイションギャラリーG8

「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」

1/23~2/22

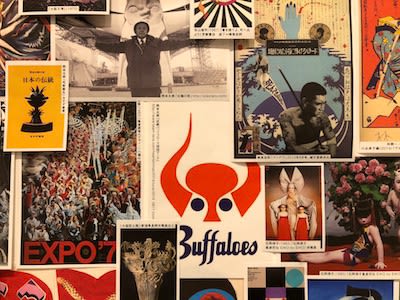

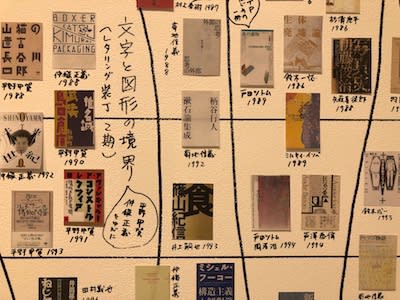

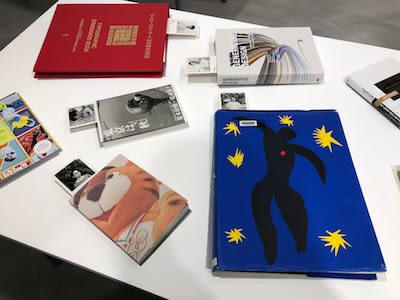

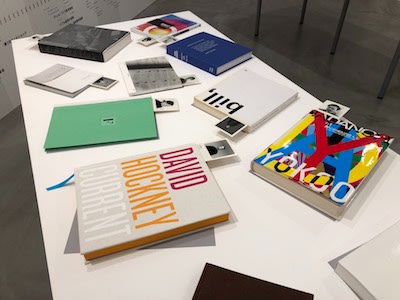

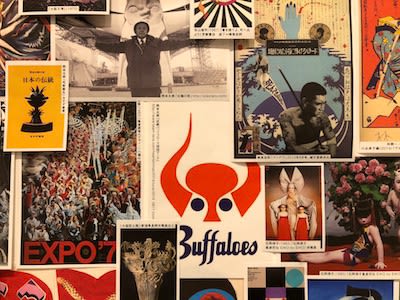

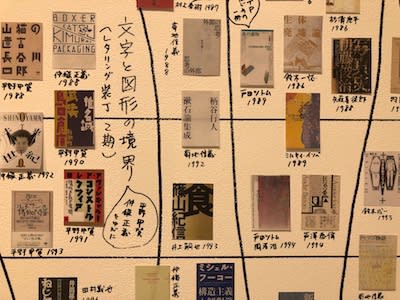

クリエイションギャラリーG8で開催中の「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」を見てきました。

1953年に創刊された世界のデザイン誌「アイデア」は、現在も季刊で刊行され続け、昨年の12月に第380号を数えるに至りました。

その「アイデア」を手掛かりに、日本のグラフィックデザイン史を振り返るのが、「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」展です。現在も第一線で活動するデザイナーのリサーチ活動をはじめ、「アイデア」誌のアーカイブ、さらには「来るべきグラフィックデザインの図書室」と題し、今後の展開を見定めるための書籍などが紹介されていました。

展示は、RoomC、A、Bの順の三部構成でした。冒頭が「RoomC」、つまり「来るべきグラフィックデザインの図書室」で、47組のデザイナーが、「グラフィックデザインは、どのようにアップデートされうるのか。」をテーマに、手がかりと考える書物を提示していました。

各デザイナーは5冊選出し、うち1冊を閲覧用として公開しました。つまり展示書物数は、全部で47冊でした。

また展示室内の柱には歴代の「アイデア」も並び、壁にはデザイン史の年譜も事細かに記載されていました。かつての「アイデア」のロゴデザインは、かの亀倉雄策が担当していました。なお書物はいずれも閲覧可能で、奥のベンチに座って読むことも出来ました。

続くのが「RoomA」、「これまでのグラフィックデザインから考える13の断章」と題したコーナーでした。ここでは20世紀のデザイン史のコンテクストを検証すべく、13名の気鋭のグラフィックデザイナーが様々なリサーチを行っています。

これがいずれも労作でした。例えば、デザイナーで、ブランドイメージの設計や運用も行う大西隆介は、デザインの領域には、「土着的、根源的イメージが地霊のように現れる。」(解説より)と考え、その諸相をピックアップしました。うち野球ファンとして目を引いたのが、「近鉄バッファローズ球団マーク」でした。1959年、当時の監督の千葉茂の親友だった岡本太郎がデザインし、球団が解散されるまで使われ続けました。猛牛をモチーフとしたロゴで、私も目をしたことは一度や二度ではありません。

雑誌や書籍の装丁を手がける川名潤は、ブックデザインを、年表の形をとりながら、分類していました。さらに言葉や文字の知覚を探るプロジェクトで知られる大原大次郎は、デザインの線、特に曲線を取り上げ、線を引く行為から、「線の機微」(解説より)に目を向けようと試みていました。いずれのデザイナーの視点もユニークでかつ専門的で、レポートのテキストも細かく、かなり読ませました。

ラストRoomB、「アイデアの全アーカイブズ」でした。まさに一目瞭然、展示室内の書棚には、「アイデア」の全バックナンバーがずらりと並んでいました。

元々、「アイデア」は、戦前に刊行された広告の唯一の全国誌、「廣告界」を継承して創刊されました。いずれも手に取ることも可能でしたが、大変なボリュームで、とても1日で閲覧出来るものではありません。60年以上も続いて来た、歴史の重みも感じられるのではないでしょうか。

2月22日まで開催されています。

「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」 クリエイションギャラリーG8(@g8gallery)

会期:1月23日(火)~2月22日(土)

休館:日・祝日。

時間:11:00~19:00。

料金:無料。

住所:中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

交通:JR線新橋駅銀座口、東京メトロ銀座線新橋駅5番出口より徒歩3分。

「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」

1/23~2/22

クリエイションギャラリーG8で開催中の「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」を見てきました。

1953年に創刊された世界のデザイン誌「アイデア」は、現在も季刊で刊行され続け、昨年の12月に第380号を数えるに至りました。

その「アイデア」を手掛かりに、日本のグラフィックデザイン史を振り返るのが、「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」展です。現在も第一線で活動するデザイナーのリサーチ活動をはじめ、「アイデア」誌のアーカイブ、さらには「来るべきグラフィックデザインの図書室」と題し、今後の展開を見定めるための書籍などが紹介されていました。

展示は、RoomC、A、Bの順の三部構成でした。冒頭が「RoomC」、つまり「来るべきグラフィックデザインの図書室」で、47組のデザイナーが、「グラフィックデザインは、どのようにアップデートされうるのか。」をテーマに、手がかりと考える書物を提示していました。

各デザイナーは5冊選出し、うち1冊を閲覧用として公開しました。つまり展示書物数は、全部で47冊でした。

また展示室内の柱には歴代の「アイデア」も並び、壁にはデザイン史の年譜も事細かに記載されていました。かつての「アイデア」のロゴデザインは、かの亀倉雄策が担当していました。なお書物はいずれも閲覧可能で、奥のベンチに座って読むことも出来ました。

続くのが「RoomA」、「これまでのグラフィックデザインから考える13の断章」と題したコーナーでした。ここでは20世紀のデザイン史のコンテクストを検証すべく、13名の気鋭のグラフィックデザイナーが様々なリサーチを行っています。

これがいずれも労作でした。例えば、デザイナーで、ブランドイメージの設計や運用も行う大西隆介は、デザインの領域には、「土着的、根源的イメージが地霊のように現れる。」(解説より)と考え、その諸相をピックアップしました。うち野球ファンとして目を引いたのが、「近鉄バッファローズ球団マーク」でした。1959年、当時の監督の千葉茂の親友だった岡本太郎がデザインし、球団が解散されるまで使われ続けました。猛牛をモチーフとしたロゴで、私も目をしたことは一度や二度ではありません。

雑誌や書籍の装丁を手がける川名潤は、ブックデザインを、年表の形をとりながら、分類していました。さらに言葉や文字の知覚を探るプロジェクトで知られる大原大次郎は、デザインの線、特に曲線を取り上げ、線を引く行為から、「線の機微」(解説より)に目を向けようと試みていました。いずれのデザイナーの視点もユニークでかつ専門的で、レポートのテキストも細かく、かなり読ませました。

ラストRoomB、「アイデアの全アーカイブズ」でした。まさに一目瞭然、展示室内の書棚には、「アイデア」の全バックナンバーがずらりと並んでいました。

元々、「アイデア」は、戦前に刊行された広告の唯一の全国誌、「廣告界」を継承して創刊されました。いずれも手に取ることも可能でしたが、大変なボリュームで、とても1日で閲覧出来るものではありません。60年以上も続いて来た、歴史の重みも感じられるのではないでしょうか。

#グラフィズム断章『アイデア』アーカイブズの部屋には、写真家Gttinghamさんによるインスタレーション「あるアイデア」が。『アイデア』を素材に構成した、美しい写真作品です。橋詰宗さんとのコラボレーション。https://t.co/IND4hYT5XB pic.twitter.com/J54Rrre3BB

— クリエイションギャラリーG8 (@g8gallery) 2018年1月31日

2月22日まで開催されています。

「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」 クリエイションギャラリーG8(@g8gallery)

会期:1月23日(火)~2月22日(土)

休館:日・祝日。

時間:11:00~19:00。

料金:無料。

住所:中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

交通:JR線新橋駅銀座口、東京メトロ銀座線新橋駅5番出口より徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「小沢剛 不完全-パラレルな美術史」 千葉市美術館

千葉市美術館

「小沢剛 不完全-パラレルな美術史」

1/6~2/25

千葉市美術館で開催中の「小沢剛 不完全-パラレルな美術史」を見てきました。

1965年に生まれた現代アーティストの小沢剛は、日常や歴史を踏まえつつ、時に「ユーモアと分析的視点」(解説より)交え、ジャンルに囚われない多様な作品を作り続けてきました。最近では、ヨコハマトリエンナーレや、さいたまトリエンナーレにも参加し、豊田市美術館では子ども向けのプロジェクトも展開しました。

それにしても、何やら謎めいた「不完全」なるタイトルは、一体、何を意味しているのでしょうか。

「不完全」 2018年 石膏像、羊毛、綿ほか

冒頭から、大掛かりなインスタレーションが待ち構えていました。その名も「不完全」と題した作品で、壁一面のデッサンを背に、無数の白い綿に包まれた石膏像が立ち上がっています。その姿はまるで小高い丘のようで、一部は天井付近にまで達していました。また白い綿は、雲のようでもあり、棚引く雲海の上の神々の姿にも見えなくはありません。

「不完全」 2018年 石膏像、羊毛、綿ほか

実際のところ、石膏のモデルは、古代ギリシャ・ローマの彫刻を模したもので、自身の教鞭をとる、東京藝術大学の大石膏室に着想を得て、制作されました。小沢は、明治以降、西洋の写実を習得するために教材として導入された石膏像が、今もなお美大の入試科目としての役割を果たしていることを指摘し、日本の近代美術の出発点に再考を促す作品として提示しました。

「不完全」 2018年 石膏像、羊毛、綿ほか

また「不完全」とは、明治時代の美術史家で、藝大の初代学長である岡倉天心が著した、「茶の本」の一節でした。それは「不」が持ち得るようなネガティブな意味ではなく、完璧を目指すべく、より可能性の開かれた豊かな状態を表した言葉でした。

「金沢七不思議」 2008年 和紙、木、電球、蝋、墨、FRP、羊毛、綿、セラミック 金沢21世紀美術館

一転して、見世物小屋風のテントが現れました。赤や黄色の垂れ幕には「金沢七不思議」とあり、緑の屋根の下を抜けると、テントの向こう側へと進むことが出来ました。

「金沢七不思議」 2008年 和紙、木、電球、蝋、墨、FRP、羊毛、綿、セラミック 金沢21世紀美術館

すると目に飛び込んできたのが、何も勇ましく、カラフルで艶やかな「ねぶた」でした。ここに小沢は、金沢を訪ねて見つけた「不思議」を、造形として表現しました。それらは民話や伝説、はたまたB級グルメなどで、いわゆる美術の範疇に留まるものではありませんでした。

「金沢七不思議」 2008年 和紙、木、電球、蝋、墨、FRP、羊毛、綿、セラミック 金沢21世紀美術館

「ねぶた」の周囲の小さな人形にも要注目です。これは金沢市の西福寺に伝わる民話、「弥七の豆殻太鼓」の弥七を象ったもので、ねぶたと同様、博多人形の名人たちが作り上げました。ちなみに小沢自身は、日本で最も迫力のある「美術ではないもの」を、「ねぶた」であると考えているそうです。

「金沢七不思議」 2008年 和紙、木、電球、蝋、墨、FRP、羊毛、綿、セラミック 金沢21世紀美術館

また、金沢に伝わる天狗伝説もモチーフで、既成品のお面やFRPなどを用い、手を振り上げては、さも威嚇するような天狗の人形を作りました。

「金沢七不思議」 2008年 和紙、木、電球、蝋、墨、FRP、羊毛、綿、セラミック 金沢21世紀美術館

さらに死んだ母親が子を思って、飴を買って育てるという「飴買い幽霊」の話も引用し、同じく金沢で伝承された「布屋たみ」と呼ばれる女性の残した赤ん坊の伝説を取り上げました。幽霊の姿はいずれも人形ではなく掛け軸で、実際に金沢には、伝応挙作の「幽霊母像」も残されているそうです。ちなみに掛け軸画は、通称、「醤油画」でした。ようは醤油で描いた作品であるわけです。

「帰って来たペインターF」 2015年 森美術館

小沢が「もう一つの歴史」を築こうと制作した、「帰って来た」シリーズの主人公は、かの藤田嗣治でした。言うまでもなく、フジタはエコール・ド・パリの時代、フランスで賞賛を受けていた画家で、第二次世界大戦を契機に帰国し、いわゆる従軍画家として戦争画を描きました。そして戦後、戦争責任を問われ、フランスへと移住し、帰化しては、二度と日本へ戻ることはありませんでした。

「帰って来たペインターF」 2015年 油彩、カンヴァス

その藤田が、「帰って来た」シリーズでは、フランスのパリではなく、インドネシアのバリへと渡りました。小沢は、かつての日本の植民地下のインドネシアにおける「啓民文化指導所」にて、日本とインドネシアの芸術家らが交流していたとする歴史に基づき、この作品を制作しました。12分の映像と8点の絵画が向き合う形のインスタレーションで、フィクションと事実が入り混じり、まさに展覧会のタイトルにもある「パラレルな美術史」が紡がれていました。

「油絵茶屋再現」 2011年 油彩、カンヴァスほか 小沢剛+油絵茶屋再現実行委員会

明治時代、洋画家の五姓田芳柳と義松親子が、油絵を見せるために行った「油絵茶屋」が、現代に蘇りました。その名も「油絵茶屋再現」で、当時、浅草や両国で開かれたという見世物小屋を、美術館の中に作り上げています。五姓田らはいわゆる新技術であった油絵を見せるべく、こうした小屋で展示し、時に口上で人を引きつけ、時にコーヒーなどを振舞ったと伝えられているそうです。

「油絵茶屋再現」 2011年 油彩、カンヴァスほか 小沢剛+油絵茶屋再現実行委員会

コーヒの振る舞いこそありませんが、のぼり旗も立つ小屋の雰囲気には臨場感があり、それこそ明治時代にタイムスリップかのような錯覚に陥るかもしれません。

「油絵茶屋再現」 2011年 油彩、カンヴァスほか 小沢剛+油絵茶屋再現実行委員会

実際のところ、当時の油絵はすべて焼失し、引札と呼ばれるチラシしか残っていないそうですが、それを元に作品を再現していました。また作品は、東京藝大の卒業生を含む11名の「油絵茶屋実行委員」によるもので、明治時代の五姓田親子の技法を研究し、議論を重ねては、油絵を描いていったそうです。

「油絵茶屋再現」 2011年 油彩、カンヴァスほか 小沢剛+油絵茶屋再現実行委員会

歌舞伎や浄瑠璃のワンシーンを捉えた油絵が目立つのではないでしょうか。また再現のプロセスを解説したパネルも細かく、当時の引札と見比べることが出来るのも、興味深いものがありました。

「醤油画資料館」 1999年 ミクストメディア 福岡アジア美術館

「金沢七不思議」でも登場した醤油画を、資料館の形にして見せたのが、「醤油画資料館」でした。ここで小沢は、醤油で描く醤油画の歴史を、いわば捏造して提示します。つまりさも実際の日本の美術の中に、醤油画というジャンルがあるかのようにして見せているわけです。

「醤油画資料館」 1999年 ミクストメディア 福岡アジア美術館

これが実に徹底していました。まず「平安時代に中国から伝来した醤油を、大和絵の絵師が画材として優れていることを発見し、醤油画を確立した。」としています。さらに「桃山時代に花開いたものの、江戸時代の浮世絵の台頭とともに衰退し、明治時代はかの天神とフェノロサが醤油画を改革して、新たな展開がもたらされた。」と定義しました。そして「戦後に醤油画は忘れ去られた。」と言いました。

「醤油画資料館」 1999年 ミクストメディア 福岡アジア美術館

もちろん全ては小沢の創作に過ぎませんが、冒頭の挨拶文を読み、作品を追っていくと、あたかも実際に日本に醤油画史が存在したと思い込んでしまうかもしれません。小沢は、醤油で日本美術を辿ることが重要だと考えているそうです。ここでも「パラレルな美術史」を創作していました。日本人にとって身近な醤油を、美術に落とし込むというアイデア自体からして新奇と言えるのではないでしょうか。

「なすび画廊ー宇治野宗輝」 1993年(2004年再制作) 牛乳箱、ミニボトル、ミニチュアグラス、ELライトなど 作家蔵

ラストは「なすび画廊」のシリーズでした。これは1993年、アーティストの中村政人のディレクションによるゲリラ展、「ザ・ギンブラート」に際して制作されたもので、数多くの画廊の立ち並ぶ銀座にて、「内側が白ければ画廊」とのコンセプトの元、既製の牛乳箱の内側などを白く塗り、中へに作品と言えぬような物を入れ、路上へと置きました。いわゆる貸画廊のシステムへの批判の意味もあったようです。

「新なすび画廊ーアイ・ウェイウェイ」 2006年 牛乳箱、粉砕した新石器時代の壺、ガラス瓶

そのポータブルな性格もあるのか、「なすび画廊」は次々と制作され、中には駆け出しのアーティストらが参加することもありました。1995年に一度、休止するも、97年に再開し、今度は「新なすび画廊」として世界へ展開し、各国のアーティストとのコラボレーションも行われました。

「新なすび画廊ー有馬純寿」 2011年 牛乳箱、デジタル・フォトフレーム 作家蔵

「なすび画廊」に加わったアーティストらは、何も画家らに留まりません。例えば現代音楽の分野でも活動する有馬純寿は、「新なすび画廊」の中へフォトフレームを設置し、イメージを見せていました。

「新なすび画廊ーディン・Q・レ」 2006年 牛乳箱、ミクストメディア オオタファインアーツ/作家蔵

またアイ・ウェイウェイや、ディン・Q・レによる「新なすび画廊」も目を引きました。これからもまた新たな「なすび画廊」が生み出されていくのかもしれません。

大掛かりなインスタレーションも多く、空間を大胆にレイアウトした構成も目を引きました。通常の所蔵作品展のスペースもありません。そもそも関東では、森美術館での「小沢剛:同時に答えろYESとNO!」(2004年)に続く、約14年ぶりの大規模な個展です。いずれの作品も日本美術史をテーマとしていますが、表現の幅が大きく、ともすると同じ作家の個展とは思えないかもしれません。確かに「ユニーク」(チラシより)でした。

近年の小沢剛の集大成と言っても差し支えないのではないでしょうか。会場内の撮影も可能でした。(動画、フラッシュなどは不可。)

2月25日まで開催されています。

「小沢剛 不完全-パラレルな美術史」 千葉市美術館(@ccma_jp)

会期:1月6日(土)~2月25日(日)

休館:2月5日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1200(960)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口よりC-bus(バスのりば16)にて「中央区役所・千葉市美術館前」下車。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

「小沢剛 不完全-パラレルな美術史」

1/6~2/25

千葉市美術館で開催中の「小沢剛 不完全-パラレルな美術史」を見てきました。

1965年に生まれた現代アーティストの小沢剛は、日常や歴史を踏まえつつ、時に「ユーモアと分析的視点」(解説より)交え、ジャンルに囚われない多様な作品を作り続けてきました。最近では、ヨコハマトリエンナーレや、さいたまトリエンナーレにも参加し、豊田市美術館では子ども向けのプロジェクトも展開しました。

それにしても、何やら謎めいた「不完全」なるタイトルは、一体、何を意味しているのでしょうか。

「不完全」 2018年 石膏像、羊毛、綿ほか

冒頭から、大掛かりなインスタレーションが待ち構えていました。その名も「不完全」と題した作品で、壁一面のデッサンを背に、無数の白い綿に包まれた石膏像が立ち上がっています。その姿はまるで小高い丘のようで、一部は天井付近にまで達していました。また白い綿は、雲のようでもあり、棚引く雲海の上の神々の姿にも見えなくはありません。

「不完全」 2018年 石膏像、羊毛、綿ほか

実際のところ、石膏のモデルは、古代ギリシャ・ローマの彫刻を模したもので、自身の教鞭をとる、東京藝術大学の大石膏室に着想を得て、制作されました。小沢は、明治以降、西洋の写実を習得するために教材として導入された石膏像が、今もなお美大の入試科目としての役割を果たしていることを指摘し、日本の近代美術の出発点に再考を促す作品として提示しました。

「不完全」 2018年 石膏像、羊毛、綿ほか

また「不完全」とは、明治時代の美術史家で、藝大の初代学長である岡倉天心が著した、「茶の本」の一節でした。それは「不」が持ち得るようなネガティブな意味ではなく、完璧を目指すべく、より可能性の開かれた豊かな状態を表した言葉でした。

「金沢七不思議」 2008年 和紙、木、電球、蝋、墨、FRP、羊毛、綿、セラミック 金沢21世紀美術館

一転して、見世物小屋風のテントが現れました。赤や黄色の垂れ幕には「金沢七不思議」とあり、緑の屋根の下を抜けると、テントの向こう側へと進むことが出来ました。

「金沢七不思議」 2008年 和紙、木、電球、蝋、墨、FRP、羊毛、綿、セラミック 金沢21世紀美術館

すると目に飛び込んできたのが、何も勇ましく、カラフルで艶やかな「ねぶた」でした。ここに小沢は、金沢を訪ねて見つけた「不思議」を、造形として表現しました。それらは民話や伝説、はたまたB級グルメなどで、いわゆる美術の範疇に留まるものではありませんでした。

「金沢七不思議」 2008年 和紙、木、電球、蝋、墨、FRP、羊毛、綿、セラミック 金沢21世紀美術館

「ねぶた」の周囲の小さな人形にも要注目です。これは金沢市の西福寺に伝わる民話、「弥七の豆殻太鼓」の弥七を象ったもので、ねぶたと同様、博多人形の名人たちが作り上げました。ちなみに小沢自身は、日本で最も迫力のある「美術ではないもの」を、「ねぶた」であると考えているそうです。

「金沢七不思議」 2008年 和紙、木、電球、蝋、墨、FRP、羊毛、綿、セラミック 金沢21世紀美術館

また、金沢に伝わる天狗伝説もモチーフで、既成品のお面やFRPなどを用い、手を振り上げては、さも威嚇するような天狗の人形を作りました。

「金沢七不思議」 2008年 和紙、木、電球、蝋、墨、FRP、羊毛、綿、セラミック 金沢21世紀美術館

さらに死んだ母親が子を思って、飴を買って育てるという「飴買い幽霊」の話も引用し、同じく金沢で伝承された「布屋たみ」と呼ばれる女性の残した赤ん坊の伝説を取り上げました。幽霊の姿はいずれも人形ではなく掛け軸で、実際に金沢には、伝応挙作の「幽霊母像」も残されているそうです。ちなみに掛け軸画は、通称、「醤油画」でした。ようは醤油で描いた作品であるわけです。

「帰って来たペインターF」 2015年 森美術館

小沢が「もう一つの歴史」を築こうと制作した、「帰って来た」シリーズの主人公は、かの藤田嗣治でした。言うまでもなく、フジタはエコール・ド・パリの時代、フランスで賞賛を受けていた画家で、第二次世界大戦を契機に帰国し、いわゆる従軍画家として戦争画を描きました。そして戦後、戦争責任を問われ、フランスへと移住し、帰化しては、二度と日本へ戻ることはありませんでした。

「帰って来たペインターF」 2015年 油彩、カンヴァス

その藤田が、「帰って来た」シリーズでは、フランスのパリではなく、インドネシアのバリへと渡りました。小沢は、かつての日本の植民地下のインドネシアにおける「啓民文化指導所」にて、日本とインドネシアの芸術家らが交流していたとする歴史に基づき、この作品を制作しました。12分の映像と8点の絵画が向き合う形のインスタレーションで、フィクションと事実が入り混じり、まさに展覧会のタイトルにもある「パラレルな美術史」が紡がれていました。

「油絵茶屋再現」 2011年 油彩、カンヴァスほか 小沢剛+油絵茶屋再現実行委員会

明治時代、洋画家の五姓田芳柳と義松親子が、油絵を見せるために行った「油絵茶屋」が、現代に蘇りました。その名も「油絵茶屋再現」で、当時、浅草や両国で開かれたという見世物小屋を、美術館の中に作り上げています。五姓田らはいわゆる新技術であった油絵を見せるべく、こうした小屋で展示し、時に口上で人を引きつけ、時にコーヒーなどを振舞ったと伝えられているそうです。

「油絵茶屋再現」 2011年 油彩、カンヴァスほか 小沢剛+油絵茶屋再現実行委員会

コーヒの振る舞いこそありませんが、のぼり旗も立つ小屋の雰囲気には臨場感があり、それこそ明治時代にタイムスリップかのような錯覚に陥るかもしれません。

「油絵茶屋再現」 2011年 油彩、カンヴァスほか 小沢剛+油絵茶屋再現実行委員会

実際のところ、当時の油絵はすべて焼失し、引札と呼ばれるチラシしか残っていないそうですが、それを元に作品を再現していました。また作品は、東京藝大の卒業生を含む11名の「油絵茶屋実行委員」によるもので、明治時代の五姓田親子の技法を研究し、議論を重ねては、油絵を描いていったそうです。

「油絵茶屋再現」 2011年 油彩、カンヴァスほか 小沢剛+油絵茶屋再現実行委員会

歌舞伎や浄瑠璃のワンシーンを捉えた油絵が目立つのではないでしょうか。また再現のプロセスを解説したパネルも細かく、当時の引札と見比べることが出来るのも、興味深いものがありました。

「醤油画資料館」 1999年 ミクストメディア 福岡アジア美術館

「金沢七不思議」でも登場した醤油画を、資料館の形にして見せたのが、「醤油画資料館」でした。ここで小沢は、醤油で描く醤油画の歴史を、いわば捏造して提示します。つまりさも実際の日本の美術の中に、醤油画というジャンルがあるかのようにして見せているわけです。

「醤油画資料館」 1999年 ミクストメディア 福岡アジア美術館

これが実に徹底していました。まず「平安時代に中国から伝来した醤油を、大和絵の絵師が画材として優れていることを発見し、醤油画を確立した。」としています。さらに「桃山時代に花開いたものの、江戸時代の浮世絵の台頭とともに衰退し、明治時代はかの天神とフェノロサが醤油画を改革して、新たな展開がもたらされた。」と定義しました。そして「戦後に醤油画は忘れ去られた。」と言いました。

「醤油画資料館」 1999年 ミクストメディア 福岡アジア美術館

もちろん全ては小沢の創作に過ぎませんが、冒頭の挨拶文を読み、作品を追っていくと、あたかも実際に日本に醤油画史が存在したと思い込んでしまうかもしれません。小沢は、醤油で日本美術を辿ることが重要だと考えているそうです。ここでも「パラレルな美術史」を創作していました。日本人にとって身近な醤油を、美術に落とし込むというアイデア自体からして新奇と言えるのではないでしょうか。

「なすび画廊ー宇治野宗輝」 1993年(2004年再制作) 牛乳箱、ミニボトル、ミニチュアグラス、ELライトなど 作家蔵

ラストは「なすび画廊」のシリーズでした。これは1993年、アーティストの中村政人のディレクションによるゲリラ展、「ザ・ギンブラート」に際して制作されたもので、数多くの画廊の立ち並ぶ銀座にて、「内側が白ければ画廊」とのコンセプトの元、既製の牛乳箱の内側などを白く塗り、中へに作品と言えぬような物を入れ、路上へと置きました。いわゆる貸画廊のシステムへの批判の意味もあったようです。

「新なすび画廊ーアイ・ウェイウェイ」 2006年 牛乳箱、粉砕した新石器時代の壺、ガラス瓶

そのポータブルな性格もあるのか、「なすび画廊」は次々と制作され、中には駆け出しのアーティストらが参加することもありました。1995年に一度、休止するも、97年に再開し、今度は「新なすび画廊」として世界へ展開し、各国のアーティストとのコラボレーションも行われました。

「新なすび画廊ー有馬純寿」 2011年 牛乳箱、デジタル・フォトフレーム 作家蔵

「なすび画廊」に加わったアーティストらは、何も画家らに留まりません。例えば現代音楽の分野でも活動する有馬純寿は、「新なすび画廊」の中へフォトフレームを設置し、イメージを見せていました。

「新なすび画廊ーディン・Q・レ」 2006年 牛乳箱、ミクストメディア オオタファインアーツ/作家蔵

またアイ・ウェイウェイや、ディン・Q・レによる「新なすび画廊」も目を引きました。これからもまた新たな「なすび画廊」が生み出されていくのかもしれません。

大掛かりなインスタレーションも多く、空間を大胆にレイアウトした構成も目を引きました。通常の所蔵作品展のスペースもありません。そもそも関東では、森美術館での「小沢剛:同時に答えろYESとNO!」(2004年)に続く、約14年ぶりの大規模な個展です。いずれの作品も日本美術史をテーマとしていますが、表現の幅が大きく、ともすると同じ作家の個展とは思えないかもしれません。確かに「ユニーク」(チラシより)でした。

「小沢剛 不完全―パラレルな美術史」では、最新作に久々の絵画作品も。鶴田吾郎の戦争記録画をモチーフに、ロールシャッハテストのように中央で線対称になっています。敵兵が描かれていない戦争画でも、鏡面にすると銃口の先には…?これまでの、これからの戦争について考えさせられます。 pic.twitter.com/8HFAmI6Dml

— 千葉市美術館 (@ccma_jp) 2018年1月30日

近年の小沢剛の集大成と言っても差し支えないのではないでしょうか。会場内の撮影も可能でした。(動画、フラッシュなどは不可。)

2月25日まで開催されています。

「小沢剛 不完全-パラレルな美術史」 千葉市美術館(@ccma_jp)

会期:1月6日(土)~2月25日(日)

休館:2月5日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1200(960)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口よりC-bus(バスのりば16)にて「中央区役所・千葉市美術館前」下車。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「あなたが選ぶ展覧会2017」 エントリー集計結果

皆さんの1年の展覧会を振り返ろうと進行中の「あなたが選ぶ展覧会2017」。今年は開催が年明けになってしまったのにも関わらず、多くの方がご参加下さり、過去最高のエントリーを頂戴することが出来ました。本当にどうもありがとうございました。

「あなたが選ぶ展覧会2017」

http://arttalk.tokyo/

エントリーの受付は1月28日で終了しました。それではエントリー数の多かった上位43展を発表致します。

「あなたが選ぶ展覧会2017」 エントリー集計結果

「アルチンボルド展」(国立西洋美術館)

「国立新美術館開館10周年 安藤忠雄展-挑戦」(国立新美術館)

「池田学展 The Pen -凝縮の宇宙」(日本橋タカシマヤ)

「池田学展 The Pen -凝縮の宇宙」(金沢21世紀美術館)

「ヴォルス- 路上から宇宙へ」(DIC川村記念美術館)

「興福寺中金堂再建記念特別展 運慶」(東京国立博物館)

「N・S・ハルシャ展-チャーミングな旅」(森美術館)

「六本木開館10周年記念展 絵巻マニア列伝」(サントリー美術館)

「遠藤利克展-聖性の考古学」(埼玉県立近代美術館)

「オットー・ネーベル展-シャガール、カンディンスキー、クレーの時代」(Bunkamuraザ・ミュージアム)

「特別展 快慶 日本人を魅了した仏のかたち」(奈良国立博物館)

「開館120周年記念特別展覧会 海北友松」(京都国立博物館)

「六本木開館10周年記念展 天下を治めた絵師 狩野元信」(サントリー美術館)

「没後50年記念 川端龍子-超ド級の日本画」(山種美術館)

「国立新美術館開館10周年 草間彌生 わが永遠の魂」(国立新美術館)

「開館120周年記念 特別展覧会 国宝」(京都国立博物館)

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」(東京都美術館)

「ゴールドマン コレクション これぞ暁斎! 世界が認めたその画力」(Bunkamuraザ・ミュージアム)

「怖い絵展」(上野の森美術館)

「シャガール 三次元の世界」(東京ステーションギャラリー)

「国立新美術館開館10周年 ジャコメッティ展」(国立新美術館)

「シャセリオー展―20世紀フランス・ロマン主義の異才」(国立西洋美術館)

「ボストン美術館浮世絵名品展 鈴木春信」(千葉市美術館)

「特別展 雪村-奇想の誕生」(東京藝術大学大学美術館)

「ニューヨークが生んだ伝説 写真家ソール・ライター展」(Bunkamuraザ・ミュージアム)

「シルクロード特別企画展 素心伝心 クローン文化財 失われた刻の再生」(東京藝術大学大学美術館)

「大エルミタージュ美術館展 オールドマスター 西洋絵画の巨匠たち」(森アーツセンターギャラリー)

「特別展 茶の湯」(東京国立博物館)

「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」(東京国立近代美術館)

「驚異の超絶技巧! -明治工芸から現代アートへ」(三井記念美術館)

「デヴィッド・ボウイの大回顧展 DAVID BOWIE is」(寺田倉庫G1 ビル)

「長沢芦雪展 京のエンターテイナー」(愛知県美術館)

「オルセ-のナビ派展 美の預言者たち -ささやきとざわめき」(三菱一号館美術館)

「奈良美智 for better or worse」(豊田市美術館)

「ボイマンス美術館所蔵 ブリュ-ゲル バベルの塔展 16世紀ネ-デルラントの至宝-ボスを超えて」(東京都美術館)

「没後40年 幻の画家 不染鉄展」(東京ステーションギャラリー)

「北斎とジャポニスム HOKUSAIが西洋に与えた衝撃」(国立西洋美術館)

「北斎 富士を超えて」(あべのハルカス美術館)

「ボストン美術館の至宝展-東西の名品、珠玉のコレクション」(東京都美術館)

「国立新美術館開館10周年 チェコ文化年事業 ミュシャ展」(国立新美術館)

「endless 山田正亮の絵画」(東京国立近代美術館)

「生誕140年 吉田博展」(東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館)

「レオナルド×ミケランジェロ展」(三菱一号館美術館)

順はあいうえお順です。最大で50の展覧会を挙げる予定でしたが、エントリー同数の展覧会も多く、結果的には43の展覧会がノミネートされました。また池田学展については、2つ会場がランクインしましたが、基本的に異なる会場は別の展覧会としてカウントしました。あらかじめご了承下さい。

この43の展覧会の中から、最終投票という形で、皆さんにベスト10を選んでいただきます。投票期間は、2月1日(木)から12日(月)までです。今回はお一人様一票のみです。もちろんエントリーに参加されていない方の投票も大歓迎です。さらに結果発表のWEBイベントの参加如何も問いません。どなたでもハンドルネームで、お気軽に投票することが出来ます。

最終投票フォーム:https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/yourchoice2017/vote2017/

「あなたが選ぶ展覧会2017 イベントスケジュール」

1.エントリー受付

2017年に観た展覧会で良かったと思うものを3つあげていただきます。

*1月28日(日)で受付を終了しました。

2.ベスト50展発表

エントリーしていただいた多くの展覧会の中から、最大で上位50の展覧会を2月1日(木)にwebサイト上で発表します。

エントリー集計結果:http://arttalk.tokyo/vote/result.html

3.ベスト展覧会投票

エントリーのあった展覧会の中から、さらにベストの展覧会を選んでいただきます。あなたが選ぶ2017年のベスト展覧会を1つ選んで投票して下さい。

*投票期間:2月1日(木)~2月12日(月)まで

4.ベスト展覧会決定

最終的な投票結果は、2月18日(日)の10時30分から、webのライブイベントで発表致します。

発表ライブイベントの申し込みは→http://arttalk.tokyo/award.html

最終投票フォーム:https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/yourchoice2017/vote2017/

ベスト展覧会を含む、最終の結果は、2月18日(日)の10時30分からのwebのライブイベントで発表する予定です。その際には、皆さんから頂戴した各展覧会へのコメントや、エントリー時の順位や票数もあわせてご紹介したいと思います。なおイベントについては事前の登録が必要です。お手数ですが、下記のサイトよりお申し込み下さい。

発表ライブイベント申し込み専用サイト→http://arttalk.tokyo/award.html

ベスト展覧会の投票期限は2月12日(月)までです。まずは多くの方の投票をお待ちしております。

[あなたが選ぶ展覧会2017 イベント概要]

開催期間:2018年1月15日(月)~2月18日(日)

エントリー受付期限:1月28日(日) *終了しました。

上位50展発表:2月1日(木)

エントリー集計結果:http://arttalk.tokyo/vote/result.html

ベスト展覧会投票期間:2月1日(木)~2月12日(月)

最終投票フォーム:https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/yourchoice2017/vote2017/

「あなたが選ぶ展覧会2017」発表ライブイベント:2018年2月18日(日)午前10時半より。

*青い日記帳のTak(@taktwi)さんと、ジャーナリストのチバヒデトシ(@chibahide)さんとともに、WEB上のライブで発表します。

「あなたが選ぶ展覧会2017」

http://arttalk.tokyo/

エントリーの受付は1月28日で終了しました。それではエントリー数の多かった上位43展を発表致します。

「あなたが選ぶ展覧会2017」 エントリー集計結果

「アルチンボルド展」(国立西洋美術館)

「国立新美術館開館10周年 安藤忠雄展-挑戦」(国立新美術館)

「池田学展 The Pen -凝縮の宇宙」(日本橋タカシマヤ)

「池田学展 The Pen -凝縮の宇宙」(金沢21世紀美術館)

「ヴォルス- 路上から宇宙へ」(DIC川村記念美術館)

「興福寺中金堂再建記念特別展 運慶」(東京国立博物館)

「N・S・ハルシャ展-チャーミングな旅」(森美術館)

「六本木開館10周年記念展 絵巻マニア列伝」(サントリー美術館)

「遠藤利克展-聖性の考古学」(埼玉県立近代美術館)

「オットー・ネーベル展-シャガール、カンディンスキー、クレーの時代」(Bunkamuraザ・ミュージアム)

「特別展 快慶 日本人を魅了した仏のかたち」(奈良国立博物館)

「開館120周年記念特別展覧会 海北友松」(京都国立博物館)

「六本木開館10周年記念展 天下を治めた絵師 狩野元信」(サントリー美術館)

「没後50年記念 川端龍子-超ド級の日本画」(山種美術館)

「国立新美術館開館10周年 草間彌生 わが永遠の魂」(国立新美術館)

「開館120周年記念 特別展覧会 国宝」(京都国立博物館)

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」(東京都美術館)

「ゴールドマン コレクション これぞ暁斎! 世界が認めたその画力」(Bunkamuraザ・ミュージアム)

「怖い絵展」(上野の森美術館)

「シャガール 三次元の世界」(東京ステーションギャラリー)

「国立新美術館開館10周年 ジャコメッティ展」(国立新美術館)

「シャセリオー展―20世紀フランス・ロマン主義の異才」(国立西洋美術館)

「ボストン美術館浮世絵名品展 鈴木春信」(千葉市美術館)

「特別展 雪村-奇想の誕生」(東京藝術大学大学美術館)

「ニューヨークが生んだ伝説 写真家ソール・ライター展」(Bunkamuraザ・ミュージアム)

「シルクロード特別企画展 素心伝心 クローン文化財 失われた刻の再生」(東京藝術大学大学美術館)

「大エルミタージュ美術館展 オールドマスター 西洋絵画の巨匠たち」(森アーツセンターギャラリー)

「特別展 茶の湯」(東京国立博物館)

「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」(東京国立近代美術館)

「驚異の超絶技巧! -明治工芸から現代アートへ」(三井記念美術館)

「デヴィッド・ボウイの大回顧展 DAVID BOWIE is」(寺田倉庫G1 ビル)

「長沢芦雪展 京のエンターテイナー」(愛知県美術館)

「オルセ-のナビ派展 美の預言者たち -ささやきとざわめき」(三菱一号館美術館)

「奈良美智 for better or worse」(豊田市美術館)

「ボイマンス美術館所蔵 ブリュ-ゲル バベルの塔展 16世紀ネ-デルラントの至宝-ボスを超えて」(東京都美術館)

「没後40年 幻の画家 不染鉄展」(東京ステーションギャラリー)

「北斎とジャポニスム HOKUSAIが西洋に与えた衝撃」(国立西洋美術館)

「北斎 富士を超えて」(あべのハルカス美術館)

「ボストン美術館の至宝展-東西の名品、珠玉のコレクション」(東京都美術館)

「国立新美術館開館10周年 チェコ文化年事業 ミュシャ展」(国立新美術館)

「endless 山田正亮の絵画」(東京国立近代美術館)

「生誕140年 吉田博展」(東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館)

「レオナルド×ミケランジェロ展」(三菱一号館美術館)

順はあいうえお順です。最大で50の展覧会を挙げる予定でしたが、エントリー同数の展覧会も多く、結果的には43の展覧会がノミネートされました。また池田学展については、2つ会場がランクインしましたが、基本的に異なる会場は別の展覧会としてカウントしました。あらかじめご了承下さい。

この43の展覧会の中から、最終投票という形で、皆さんにベスト10を選んでいただきます。投票期間は、2月1日(木)から12日(月)までです。今回はお一人様一票のみです。もちろんエントリーに参加されていない方の投票も大歓迎です。さらに結果発表のWEBイベントの参加如何も問いません。どなたでもハンドルネームで、お気軽に投票することが出来ます。

最終投票フォーム:https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/yourchoice2017/vote2017/

「あなたが選ぶ展覧会2017 イベントスケジュール」

1.エントリー受付

2017年に観た展覧会で良かったと思うものを3つあげていただきます。

*1月28日(日)で受付を終了しました。

2.ベスト50展発表

エントリーしていただいた多くの展覧会の中から、最大で上位50の展覧会を2月1日(木)にwebサイト上で発表します。

エントリー集計結果:http://arttalk.tokyo/vote/result.html

3.ベスト展覧会投票

エントリーのあった展覧会の中から、さらにベストの展覧会を選んでいただきます。あなたが選ぶ2017年のベスト展覧会を1つ選んで投票して下さい。

*投票期間:2月1日(木)~2月12日(月)まで

4.ベスト展覧会決定

最終的な投票結果は、2月18日(日)の10時30分から、webのライブイベントで発表致します。

発表ライブイベントの申し込みは→http://arttalk.tokyo/award.html

最終投票フォーム:https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/yourchoice2017/vote2017/

ベスト展覧会を含む、最終の結果は、2月18日(日)の10時30分からのwebのライブイベントで発表する予定です。その際には、皆さんから頂戴した各展覧会へのコメントや、エントリー時の順位や票数もあわせてご紹介したいと思います。なおイベントについては事前の登録が必要です。お手数ですが、下記のサイトよりお申し込み下さい。

発表ライブイベント申し込み専用サイト→http://arttalk.tokyo/award.html

ベスト展覧会の投票期限は2月12日(月)までです。まずは多くの方の投票をお待ちしております。

[あなたが選ぶ展覧会2017 イベント概要]

開催期間:2018年1月15日(月)~2月18日(日)

エントリー受付期限:1月28日(日) *終了しました。

上位50展発表:2月1日(木)

エントリー集計結果:http://arttalk.tokyo/vote/result.html

ベスト展覧会投票期間:2月1日(木)~2月12日(月)

最終投票フォーム:https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/yourchoice2017/vote2017/

「あなたが選ぶ展覧会2017」発表ライブイベント:2018年2月18日(日)午前10時半より。

*青い日記帳のTak(@taktwi)さんと、ジャーナリストのチバヒデトシ(@chibahide)さんとともに、WEB上のライブで発表します。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |