切手シリーズ、その16。今までに切手の図案になったものとして『前島密』『日の丸』『君が代』『皇族・総理大臣』『機関車』などを触れてきたが、やはり日本の象徴『富士山』を触れない訳にはいかない。

流石に日本の象徴だけあって普通切手では1922年発行の富士鹿切手が最初である。これは幾つかの例外(高額切手の神功皇后、海外郵便用の鳥切手など)を除くと模様以外が初めて使われた具象的な切手で、名前の通り、富士山と鹿、菊の紋章を配した図案で3種類(4、8、20銭)ずつ色を変えながら1937年迄15年間発行された。(1937年4月の4版のみ2種類)

さらに1922年発行の風景切手の2銭にも富士山が描かれている。

次に第1次昭和切手(1940年2月)『富士山と桜』の20銭、第2次昭和切手(1944年3月)『富士山と桜』の20銭、第3次昭和切手(1945~1946)に同じ図案の10、20銭が使われた。第1次新昭和切手(1946年)に『北斎の富士山』の1円がある。

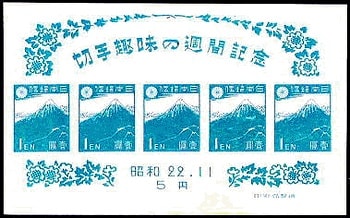

一方、記念切手は先ほどの北斎の富士山の切手を使った小型シート(1947年11月)が最初。

ついで1959年7月の自然公園の日制定記念に『本栖湖からの富士山』が使われている。この切手は新しく導入された印刷機を使い、『ザンメル凹版』で初めて印刷されたなかなかいい仕上がりの切手である。(通常、凹版印刷は色の数だけ版がいるが、ザンメル凹版は多色を一つの版で印刷できる技法)

1965年3月には富士山レーダー設置記念の切手(10円)が、出されている。

そして1967年国際観光年の記念切手として発行された横山大観の『霊峰不二』(50円)も中々の傑作で小生はこれを上回る富士山の切手はなかなかないと考えている。

その後も例えば1986年の東京サミットの切手に安田靫彦の『黎明富士』、1991年の国際地震サミットの切手に葛飾北斎の『赤富士』が使われたりはしている。

いずれをとっても流石に日本の象徴で絵になる山である。

(第一次国立公園シリーズは前に扱ったので割愛した。)