こんにちは、国立市消防団第一分団に平成16年(2004年)4月1日に入団した消防団員21年目の石井伸之です。

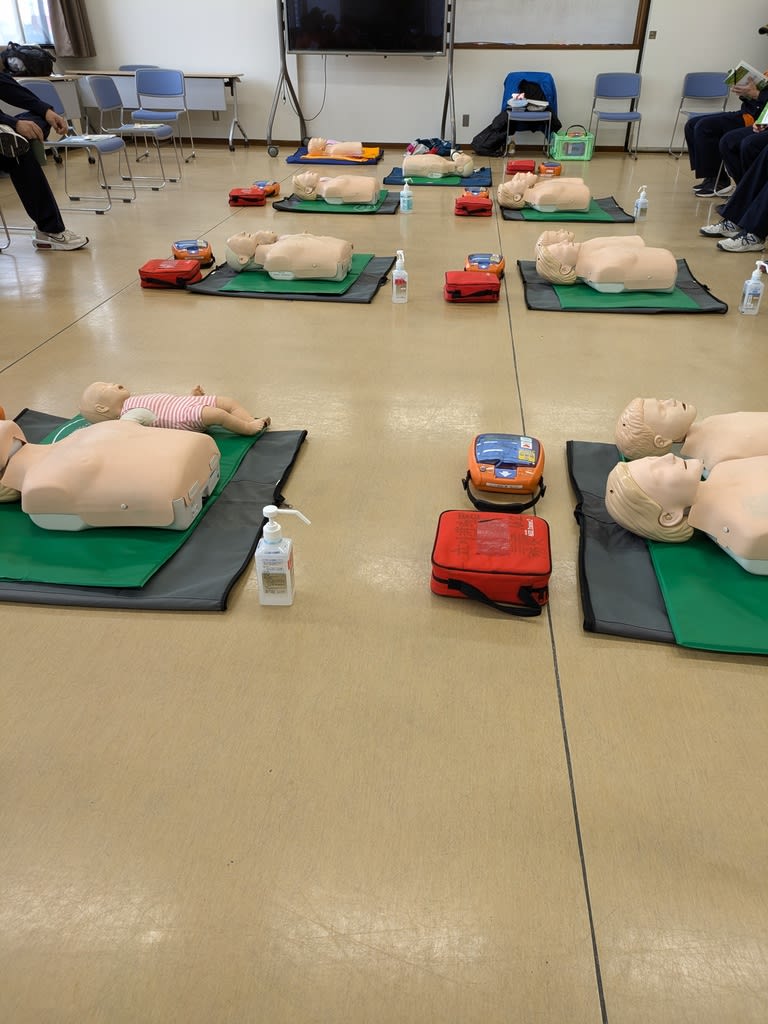

本日は午前8時30分より国立市役所3階会議室で、上級救命講習を受講しました。

上級救命講習は3年間の期限となっております。

消防団員としていざ災害時に市民の皆様を救助する為に、上級救命講習は大切な訓練であると感じました。

午前中は心臓マッサージや人工呼吸、AEDの使用方法を学び、午後からは三角巾の様々な使い方を学びました。

全回に受講したときは新型コロナウイルス感染前だったということもあり、人工呼吸の方法が変わっています。

コロナ前は衛生用のマウスシートを使って直接口から息を吹き込むことが当然の流れとなっていましたが、今では「その意思があるもの」という形になっていました。

各種感染症のことを考えると、直接息を吹き込むことに対する考え方がそれぞれ分かれるのではないでしょうか?

また、息を吹き込むにしても猛烈な勢いで口から息を吹き込むことは、吹き込まれた方の肺を損傷しかねないそうです。

口の中にある空気を2回吹き込む程度に変わっていました。

ただ、変わらないのは心臓マッサージです。1分間に100回押すペースで心臓を押し続け、2分間してから自発呼吸しているかどうかの確認と可能な方は人工呼吸を行い、再び2分間心臓マッサージを行います。

涼しい時期でもなかなかの運動量ですが、猛暑のときは汗だくになることは間違いありません。

続いてAEDの使用方法については以前と同様でした。

ただ、注意の中で電極パッドの粘着力の強さについては講師の方が特に強調されていました。

基本的には右鎖骨の下と左わき腹に付けて心臓を挟むように付けることが望ましいとされています。

電極パッドは強烈な粘着シールが付いていますので、一度シートをはがしたら速やかに皮膚へ付けなければなりません。

そこで、電極パッドの養生用シートを剥がす前に必ず衣服を脱がせて、貼り付ける皮膚が露出している状態にするようにとのことです。

養生用のシートを剥がしてから衣服を脱がす際に間違って電極パッドを地面に落とそうものなら、その電極パッドは使えません。

そうなれば要救助者の命も救えません。

そのようなことが無いように、適切に順番を守ってAEDを使用したいと思います。

午後から習った三角巾の使用方法については、女性消防団員の皆様にサポートをいただきました。

頭ではわかっていても、立体的な作業になると戸惑います。

怪我をされた方に対して使用することを考えると、ついつい緩く結びそうですが、しっかりとそれなりの強度で結ぶことが大切です。

本日習ったことが生かされなければ一番よいのですが、関東大震災から100年が経過していることから、いつ首都圏直下型地震が発生してもおかしくありません。

いざ災害時に備え、これからも消防団員として訓練を重ねていきます。