さて、東京の勉強会にゲストとして登場した緒方英樹氏。現在は、理工図書という会社の取締役で、引き続き土木に関する書籍の発行に情熱を注いでいるということから、短い時間であったがお話しを聞く時間があった。

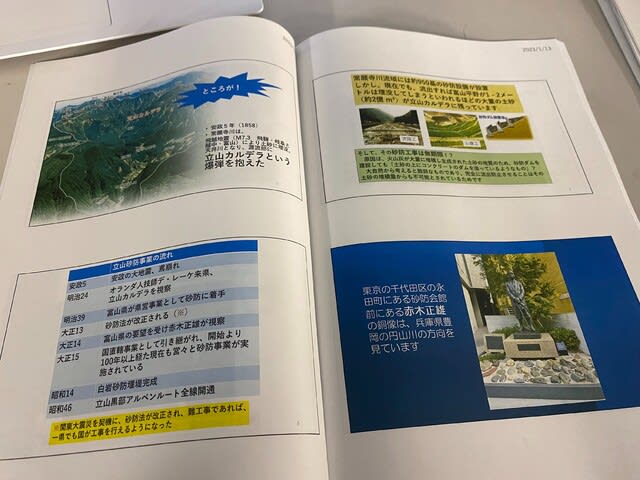

冒頭、紹介していただいたのが、なんと立山カルデラの話。大転石や立山カルデラ砂防博物館、白岩堰堤に赤木正雄。おやおや、私が昨年何回となく訪れていた常願寺川の見慣れた写真などが目に飛び込んでくる。もう、ぐっと心を捕まえられてしまう。

日本の近代土木という観点からは、鉄道や発電という文明開化という視点では大きいものがあるが、やはり砂防・治水、暴れ川との戦いは太古の昔から続いているということを言いたかったものと思う。

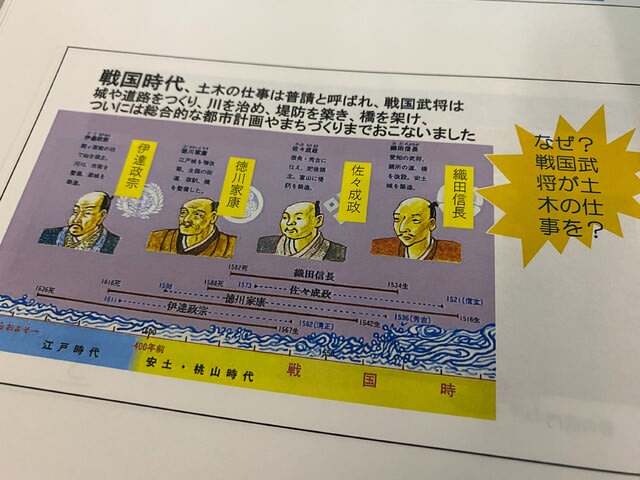

そして戦国武将の話では、「土木の絵本」で見たような挿絵も紹介。領地領民を守るため、織田信長や佐々成政、徳川家康、伊達政宗などの土木事業を取り上げている。

ただ、その中で徳川家康はちょっと違うという。低湿地帯の関東平野のいわゆる関八州の中から、最も低地にある江戸に本拠地おいた。大河ドラマを引き合いに「どうする家康」といったところか?

家康は利根川(現江戸川、旧太日川)の東遷を実施し、江戸城を中心として堀や運河を張り巡らす。要害の為の河川整備という観点もあっただろうが、これが水運を発展させ、江戸を経済的都市として作り上げることになったのだ。

緒方氏は、家康は都市プランナーだったと言う。堀や運河はまさに骨格であり、江戸を「都市」にしようとする崇高な目的に基づいた人工の交通網だったのだ。

実は、東京の土木構造物を調べているときに、いわゆる海抜ゼロメートル地帯の江東デルタ地帯を取り上げようとしていた矢先の今回の家康と土木の話。興味深く拝聴させていただいた。

それにしても歴史を取り上げて地域を見つめる…土木に限らずまちづくりには大事な視点だ。知識だけでなく、熱いだよな、緒方さん。その情熱も見習わないとね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます