愛知の続・百名城、古宮城(ふるみやじょう)。スマホを見るとJR飯田線新城駅から少し離れていたが、タクシーなら早いと、乗車。ところが、行けども行けども辿り着かない。スマホの地図は紙の地図と違って、縮尺の表示がない。そのため大した距離でもないと勘違いしたようだ。

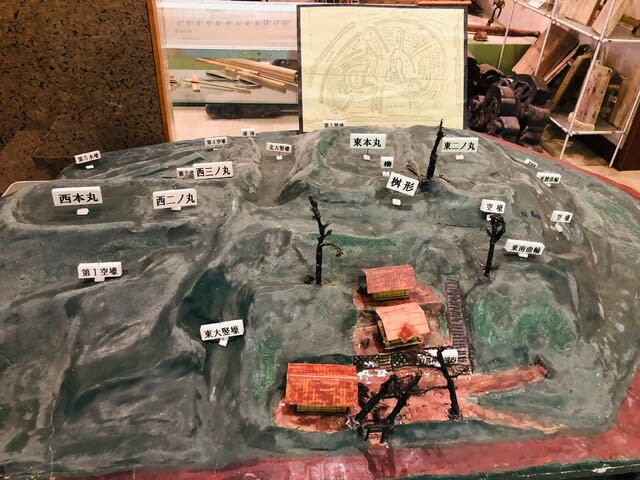

そして、ようやくスタンプのある場所、作手歴史民俗資料館へ。建物は立派だが、古宮城の資料は少しだけ。その一つ、城郭の模型だ。城に登って分かった、この模型がないと、ただの裏山にしか見えない。

(作手歴史民俗資料館)

(古宮城の模型)

そして、城の入口、白鳥神社へ。入口に看板があるが、これがないと城とはわからない。

(白鳥神社)

(神社隣にある表示板)

(神社隣の城の登り口)

まず、城の入口らしく、虎口。登り勾配で主郭の内部が見えないようになってる。

(虎口)

そして、東曲輪、主郭、主将のいた場所だが、今はただの広場だ。雪が少し残ってる。

(東地区主郭)

櫓台跡、これも表示板がないと、なんだかわからない。

(東地区櫓台)

西曲輪と丸馬出。こちらは東曲輪と違って、西から攻めてくる敵の前衛としての場所。ここも表示板がないとわからない。

(西地区主郭)

大堀切、城を東西に分けてる堀だ。切れてはいるが、今となっては、自然物か人工物かは、判別が難しい。(大堀切)

遊歩道を北方向に行き、横堀。当時は、その向こうに、水堀があったようだが、今は田んぼだ。築城当時は湿地で、地続きは西側のみ出入りが可能だった。この辺は遊歩道が消えていて、道がわかりにくい。行きつ戻りつ歩く。

(横堀)

牢屋がある。これで城を一回りした。

(牢屋)

この城は、武田信玄が三河の攻略のため、元亀3年(1572年)に、馬場信春に命じて作らせた。そして翌年、武田信玄が逝去すると、城主の奥平親子が、徳川に内通・離反し、武田軍と「古宮城の戦い」となった。天正3年(1575年)に長篠の戦いで武田勝頼が敗れると、廃城となった。武田の拠点としていたのはわずか3年ほど。

山奥でもあったためだろう、曲輪や土塁、堀切、水堀跡がよく残っている。それで、続・百名城に選ばれたんだろう。とにかく、遠い遠い、山奥の城だっだ。貴重な続・百名城のスタンプをゲット、二度は登城しない城のようだね。