もう少し、サリンジャーを。

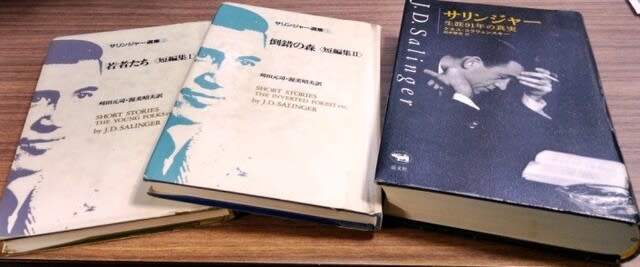

「ヴァリオーニ兄弟」(原題 “The Varioni Brothers”,初出は “The Saturday Evening Post” ,1943年)。『サリンジャー選集 (2) 若者たち』(荒地出版社、新装版1993年)、渥美昭夫訳で読んだ。

この作品を薦めていたのはスラウェンスキー『サリンジャー』(晶文社)だったか。

兄のソリオ・ヴァリオーニは売れっ子の作曲家、弟のジョーは詩人だが大学で英文学の講師をしながら、兄の曲に歌詞をつける仕事をしている。

ジョーの講義の受講生サラは、ジョーの詩人としての才能が兄によって無駄に消尽されていることを残念に思っていた。賭博で借金のできたソリオは事件に巻きこまれるが、ソリオと間違えられたジョーが殺されてしまう。その後、ソリオは社会から消えてしまい誰もその行方が分からなくなってしまう。十何年か経って、新聞にソリオを探す尋ね人の広告が載ったのがサラの目にとまる。

実はソリオは、結婚したサラの家に引き取られて、今は、亡き弟ジョーが書き散らしたままになっている小説の復元作業をしている。・・・

過去と現在が行き来するのだが、うまく構成されていてテンポよくストーリーが進行する。

『サリンジャー選集 (2)』の解説者(刈田、渥美共著)によると、芸術家と俗世間の緊張を描いた小説ということになる(185頁)。テーマはその通りなのだろう。

しかし、ぼくは「コネティカットのひょこひょこおじさん」と、その映画化された「愚かなり我が心」の主題歌、ヴィクター・ヤング作曲の “My Foolish Heart” のどちらが好きかと聞かれれば、躊躇なく “My Foolish Heart” と答える。そのうちでも、曲か歌詞かと聞かれれば曲のほうを選ぶ。

世間的には、サリンジャーは芸術家で、ヴィクター・ヤングは俗世側ということかも知れないけれど、“My Foolish Heart” はぼくの心にしみる。

--ちなみに、You Tube では、 “My Foolish Heart” (「愚かなり我が心」)を20人(組)くらいのアーティストが演奏しているのを聞くことができる。

個人的には、インストロメントでは、ヴィクター・ヤングのオーケストラがベスト。Chad L.Q.カルテット、スタン・ゲッツ、オスカー・ピーターソン、ビル・エヴァンスがつづく。ピアノよりもサックスが似合う曲だ。

歌っている中では、エセル・エニス、ジャネット・サイデル、Joy Partise、Holly Cole(実はみんな知らない人ばかり)、そしてジュディ・オングがいい。意外に、シナトラ、ナットキングコールはあまりこの曲には合っていなかった。やっぱりシナトラは「マイ・ウェイ」、ナットキングコールは「トゥ・ヤング」だろう。

* * *

「二人で愛し合うならば」(原題 “Both Parties Concerned”,初出は “The Saturday Evening Post”,1943年)。荒地出版社『選集 (2)』、これも渥美訳で。

鈴木武樹訳『若者たち』(角川文庫、1971年)では「当事者双方」という邦題になっている。 “Both Parties Concerned” は、法律の世界では「(訴訟における原告と被告の)「両当事者」であり、話の内容も離婚一歩手前の破綻しかかった夫婦間の不和だから、「当事者双方」のほうが素直な直訳であり、かつ内容にも合致していると思う。

この話は面白かった。家庭を顧みない夫と、(医学部進学を断念して)結婚して専業主婦となった妻の間で起きた夫婦喧嘩というありふれた話から始まるのだが、状況設定がうまく、夫婦の行き違う会話のすれ違い方もいい。そして結末に至る展開もテンポがいい。

もともと劇作家志望だったというサリンジャーの戯曲家としての才能を感じさせる会話の応酬である。

ぼくが題名を意訳するなら「妻が実家に戻るとき」にする。「サタデー・イブニング・ポスト」という新聞が文字通り土曜日の夕方に配達される夕刊紙だったら、週末に帰宅してこれを読んで心中穏やかでない夫も少なくなかっただろう。

娘が書いた『我が父サリンジャー』(新潮社)によると、サリンジャー自身が家庭よりも仕事を優先する男だったらしいけれど、自らにブーメラが突き刺さる心配はなかったのか。

* * *

「イレーヌ」(原題 “Elaine”,初出は “Story”,1945年)。同じく荒地出版社『選集 (2)』の刈田元司訳で読んだ。

ちょっと頭が弱くて、グラマー・スクール(中学校?)を卒業するのに9年もかかって16歳でやっと卒業させてもらった、しかし美人の女の子イレーヌが主人公。

イレーヌは性的にも無知らしく、映画館で隣りに座ったアパートの管理人が彼女に足をくっつけてきても避けようともしない(この作品にもこのエピソードが登場するか・・・)。

デートに誘われても、母親から言われた「いちゃいちゃさせてはだめよ」という忠告を忠実に守っている。彼女を見そめたテディが海岸へのドライブに誘う。にぎわっていた海水浴場が、日暮れになると急にさびしくなり、イレーヌは不安になる。この場面がよかった。

二人は結婚することになるのだが、テディの家での結婚式の最中に、イレーヌの母親とテディの母親が些細なことから取っ組み合いのけんかになり、母親の「帰ってきなさい」の一言で、イレーヌは母親に従ってテディとの結婚をやめて家路につく。

帰り道、母子は通りがかりの映画館でヘンリー・フォンダの映画を見ようということで意見が一致する。

とんでもない展開なのに、結末は拍子抜けするくらいあっけらかんとしている。1940年代のアメリカにはこんな母子関係も成立したのだろうか。

『我が父サリンジャー』によると、サリンジャーには女性蔑視の傾向があったとのことだが、1940年代とはいえ、サリンジャーの作品には軽薄そうな女の子が時折り登場する。その軽薄さをそれなりに誇張して描いているのだろうが。

2021年11月19日 記