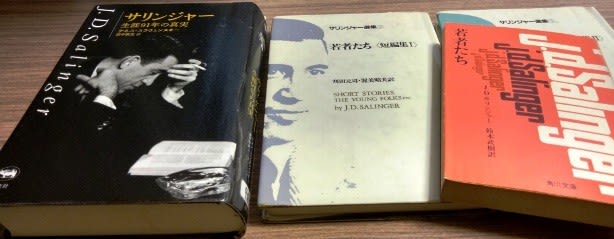

J・D・サリンジャー『若者たち』(荒地出版社、1993年新装版、渥美昭夫訳)から、「若者たち」ほかを読んだ。

まずは、デビュー初期、戦前の作品から。

「若者たち」(原題 “The Young Folks”,初出は “Story” 誌,1940年)は、サリンジャーの文芸誌デビュー作。

ニューヨークの裕福な家庭の大学生たちが、親の家で開いたホーム・パーティーの一幕を描いたもの。ほとんど全編が会話から成り立っている。「おしゃれな会話」を意識しすぎているのか、不自然な会話。

そして、ジョン・アップダイクが(他の作品について)批判したように、「煙草を吸いすぎる」。禁煙して数十年になるが、読んでいてニコチン臭に胸がむかついてくる。

処女作からサリンジャーの才能をうかがわせると評価する人もいるらしいが、(だからこそ、コロンビア大学でサリンジャーの先生だった編集者のウィット・バーネットも自分の編集する「ストーリー」誌に掲載したのだろうが)、サリンジャーの作品と知らなかったら、ぼくにとっては面白くも何ともない作品である。

しかし晩年の作品のような過剰な潔癖感はなかったから、当時のニューヨークの若者を描いた風俗小説としてさらりと読み飛ばせた。

「エディーに会いな」(原題 “Go See Eddie”,初出は “The University of Kansas City Review” 誌,1940年)。

ニューヨークのアパートの一室での、コーラス・ガールのあばずれ女と、あまり全うではないその兄の会話がつづく。

面白くない。「ストーリー」誌が掲載を却下したのも当然だろう。この作家がまさか後に『ライ麦畑でつかまえて』で大ベストセラー作家になるとは、敏腕の編集者でもわからなかっただろう。

登場人物がやたらと爪を噛んだり、煙草をふかしたりするところだけは『ライ麦畑・・・』につながっているが、世の中が禁煙社会になった2021年に読まされると煙草臭さが漂ってくるようで閉口(閉鼻?)する。

「ルイス・タゲットのやっとのデビュー」(原題 “The Long Debut of Lois Tagget ”,初出は “Story” 誌,1942年)。

ニューヨークの裕福な家の娘ルイス・タゲットは、他人のことを「知性的ね」などと臆面もなく言うような、あまり知性的とはいえない女である。

親の肝煎りで社交界にデビューするが、デパートの宣伝係か何かの男と結婚してしまう。男ははじめからタゲット家の財産が目当てだった。「タゲット家の納棺所までも入りこむ入口を見出そう」ともくろむような男だった。やがて煙草の火を手の甲に押しつけるなどのDVが始まり、ルイスはネバダの裁判所で離婚する。

次の男は背が低くて太った魅力のない、いつも白い靴下をはいている男である。ニューヨーカーにも(テニス選手を除いて)白い靴下をはく男がいたとは・・・。

彼は、「君、ぼくと結婚したくなんかないだろうね」と否定形でプロポーズする(ぼくは仮定法だった)。でもルイスはこの男と結婚する。しかし結婚生活はうまくいかない。それでいて子どもが生まれるが、赤子は毛布で窒息死してしまう。

このことを契機に、ルイスは突如夫にやさしくなる。白い靴下でもいいよと言う。この遅すぎた目覚めが、「やっとの」(“long”)デビュー(スラウェンスキー訳者がつけた邦題)という意味だろう。

この話にも、煙草を吸う場面が頻出し(うんざり・・・)、ウィスキー・ソーダが出てきたり、裕福な上流家庭でもラジオで音楽を聴く場面が出てきたり、酔ったルイスが動物園のキリンの檻の前まで歩いたりと、1940年代のニューヨークの雰囲気が描かれていて、『ライ麦畑・・・』の片りんをうかがうことができる。

赤ちゃんの突然の死という意表を突く展開など、スティーヴン・キングがサリンジャーから影響を受けたというのも頷ける気がする。

古いニューヨークの若者を描いた作家の短編小説として、だんだん調子が分かってきた。

2021年11月15日 記