ケネス・スラウェンスキー/田中啓史訳『サリンジャー -- 生涯91年の真実』(晶文社、2013年)を読んだ。原書は、Keneeth Slawenski;“J.D.Salinger:A Life”(Random House, 2011)。なぜか最初に出版されたPomona Books 版の原題は “J.D.Salinger:A Life Raised High” となっている。

本文616頁の大作だが、数日かけて読みおえた。

サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』は大学に入ったばかりの1969年に読んだ。強烈なインパクトを受けた。ぼくの人生の10冊に入る本である。

しかし、その後読んだサリンジャーの他の小説には失望した。ニューヨークの悩めるモラトリアム人間、ホールデンを求めたのだが、そんな話はまったくなかった。

『若者たち』も『フラニーとゾーイ(ズーイ)』も『ナイン・ストーリーズ』も面白くなかった。みんな途中でやめてしまった。『倒錯の森』と『大工よ、屋根の梁を高くあげよ/シーモア序章』は買う気さえ起きなかった。『ライ麦畑・・・』も、がっかりすることが怖くて、一度読んだきりその後は二度と読んでいない。

それなのに、なぜ今になって急に『サリンジャー』などを読んでみる気になったのか。

それは、サマセット・モームの『読書案内』(岩波文庫)を読んだからである。

モームはアメリカ文学で読むべき本の1つとして、マーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』をあげている。

そして、ハックルのような粗野で無学の少年があのように豊富なボキャブラリーで話すことなどありえないのだが、トウェインはハックルの一人称、口語体によって、自分自身(トウェイン)の思想を語るという形式を発明した。その後のアメリカ文学の中には、この技法の恩恵を被った作者が少なからずいるといった趣旨を述べている。

これを読んで、そのような作家として、ぼくは真っ先にサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』を思い浮かべた。

実は大学1年だったぼくは、庄司薫の『赤頭巾ちゃん気をつけて』を読んで、ぼくと同じ年代で自分のことをこんな風に書くことができる凄い作家がいたのか、と驚いた。しかしこの作品が芥川賞を受賞したことで、この作者が実は10年も前に中公新人賞でデビューした30歳すぎの作家であることを知って、もう一度驚いた。

そしてこの小説がサリンジャーの盗作だとか模倣だということが話題になったのがきっかけで、ぼくはサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』の存在を知り、読むことになったのだった。もちろん野崎孝訳の日本語版である(白水社<新しい世界の文学>、1964年)。

モームの指摘を読んで、すぐにサリンジャー『ライ麦畑・・・』のホールデンを思い浮かべたぼくの直観も捨てたものではなかった。

本書『サリンジャー』の中で、著者ケネス・スラウェンスキーは、サリンジャーが影響を受けた作家の筆頭に、まさにマーク・トウェインとチャールズ・ディケンズを挙げている(318頁)。『ライ麦畑・・・』の主人公、ホールデン・コーフィールドという名前からして、ディケンズのデビッド・コパフィールドに由来するという。

スラウェンスキーは、『ライ麦畑・・・』が、ホールデンという18歳のニューヨーク少年を主人公としながらサリンジャー自身を語った小説という点で、サリンジャーをトウェインの後継者だと言っているわけではないが、モームの一言で、50年ぶりにサリンジャーを思い浮かべ、図書館で600頁を超える『サリンジャー』を借りてきて、そして読んだのだった。

この著者の徹底した取材には驚嘆しかない。自分の出自、経歴を隠し続け、時には虚偽の事実も述べていたサリンジャーの生涯をよくもここまで明かしたものである。

しかも、彼の生涯と並行して、彼の全作品の解読と評価を試みている。『ライ麦畑・・・』以外の作品をすべて途中でやめてしまったり、最初から敬遠して読まなかったぼくとしては大いに助かった。

ぼくが19歳の頃に、サリンジャーの他の作品を読む気になれなかった一因も、この本によって明らかになった。

ぼくは、『ライ麦畑・・・』を当時の(と言ってもアメリカで発表されたのは1951年で、ぼくが日本で読んだのは1969年だが)10代後半の都会の少年のモラトリアム状態をうまく表現した小説と思って共感したのだが、本書を読んで、『ライ麦畑・・・』は実は戦争文学でもあったことを知った。

戦勝国アメリカに「戦後文学」があったなど、思いもよらないことだったが、サリンジャーは第2次大戦中ノルマンディー上陸作戦に従軍し、シェルブールからパリを経て、ベルリンへ進軍する部隊に所属していた。ヒトラーの往生際が悪かったため、とくにパリ奪還以降の進軍は難航を極め、彼の属した第12歩兵連隊は将校の76%、下士官の63%を失ったという(153頁)。

まさに「屍累々」の状況を経験したサリンジャーは、今日でいえばPTSDを発症したのだろうと思われる(288~290頁参照)。彼の小説に見られる宗教性(サリンジャー本人はラーマクリシュナ信仰にのめり込んだ)や神秘性、無垢な子どもの保護者(“The Catcher in the Rye”)であろうとした背景には、彼の苛酷な戦争体験があった。

さらに、彼の家がユダヤ系の裕福な商売人の家系だったことも大きな影響を及ぼした。

戦争前にサリンジャーは、父親の商売を継ぐためにヨーロッパに修業に出かけ、ウィーンに住む親せきを訪ねたり、商売仲間だったポーランド人の作業現場を訪ねたことがあった。しかしドイツが降伏した後にふたたび訪ねると、彼らはすべてナチスによって収容所に送られ、殺されていた。

初期の作品「ある少女の思い出」は、戦争前にウィーンで会ったが、戦後になってウィーンで探したけれど見つからなかった親戚の少女がモデルだという(222頁~)。

「ブルー・メロディー」は、黒人であるために入院を拒否されて亡くなった実在のジャズ歌手(『サリンジャー選集(3)倒錯の森<短編集Ⅱ>』(荒地出版社、1993年)の渥美昭夫解説によれば、ベッシ―・スミスという歌手だそうだ)をモデルにした物語である。差別に直面したサリンジャーに、アメリカが戦争によって守ろうとした価値は何だったのかという疑問を生じさせる出来事だったという(258頁)。

本書によって執筆の背景を知ったことで、ぼくは「ブルー・メロディー」と「ある少女の思い出」の2作は読んでみたいと思った。両方とも荒地出版社の『サリンジャー選集』や、鈴木武樹訳『倒錯の森』(角川文庫)に収録されているようだ。

他にも、「バナナ・フィッシュにうってつけの日」「エズミに捧ぐ」(野崎孝訳「ナイン・ストーリーズ」新潮文庫に入っている)などは、退役軍人のための「魂の震えるメロディー」として書かれたという(289頁)。これも読んでみよう。

さらに、サリンジャーが「ライ麦畑・・・」によって注目の人になってしまう前の初期の作品、ホールデンがはじめて登場した「マディソン街のはずれのささやかな反乱」と「ぼくはいかれてる」(ともに鈴木武樹訳「若者たち」角川文庫に収録されている)には改めて挑戦してみようと思った。

『ライ麦畑・・・』で一躍注目を浴びることなってしまったサリンジャーは、マスコミやファンから自分と家族のプライバシーを守るために、ニューヨークから380キロ離れたニューハンプシャー州コーニッシュという田舎町に11万坪という広大な敷地を購入し、生涯そこで暮らした。1965年に最後の作品を発表して以後もこの地で隠遁生活をつづけた。

サリンジャーは、自らの作品に編集者らが手を加えることはもちろん、表紙のデザイン、紙の質や版型、宣伝広告のデザインや文面にまで干渉し、表紙などに自分の肖像写真や履歴を入れたり、挿絵を入れたりすることも認めなかった。

基本的に作品は“ ニューヨーカー ” 誌にしか発表せず、そこでもお気に入りの編集者としか付き合わなかった。各出版社の編集者にとって桁外れの厄介な筆者だった。それでも一定のファンがついていて、掲載すれば雑誌の部数は伸び、出版すれば売れるので付き合うしかなかった。その商売精神が、またサリンジャーの機嫌を損ねた。

この本の特徴は、国勢調査資料まで用いてサリンジャーの家系を詳細に調べた点、軍部の資料によって彼の戦争体験(所属部隊や戦歴)を明らかにした点、そして彼を育てた編集者との間の手紙を大量に検討してサリンジャーの姿勢や作品の本質を示した点にあるという(訳者解説622頁)。

『ライ麦畑・・・』以前、以後のサリンジャー作品をちっとも面白いと思えなかったぼくはセンスのない人間なのかと思っていたが、10代の終わり頃にぼくが挫折した作品のいくつかは、当時から一部の批評家から酷評されており、とくに彼の末期(と言っても作品の発表をやめた1965年前後)の作品、いわゆる「グラス家年代記」については、読む気を起させない、もうたくさんだと思った読者、書評家、編集者が少なからずいたことをこの本で知って、安心した。

例えば、サリンジャーから影響を受けた作家の1人であるジョン・アップダイクは「フラニーとゾーイ」を、長すぎる、たばこを吸いすぎる、やたらにうるさくしゃべりすぎるなどと批判している(503頁)。

* * *

この本で知ったサリンジャーをめぐるエピソードのうち、ぼくの印象に残ったものをいくつか列挙しておこう。

最初は、サリンジャーの母方の名字が「ジリック」だったということ(20頁)。イギリスの親権法に関する有名な貴族院判決に「ギリック」事件というのがある。15歳未満の娘にNHS(イギリスの保健所)が避妊用ピルを処方するのは親権の侵害だと母親(ギリック夫人)が争った事件である。

英語では“ Gillick ” だが、「ギリック」と表記するのか「ジリック」と表記するのか迷ったので、イギリス人の英語の先生に尋ねたところ、日本語でいえば「ギ」と「ジ(ヂ?)」の中間くらいなので、どちらで表記しても間違いではないと教えられた。サリンジャーの母方の氏は“ Gillick ” ではないだろうか。

サリンジャーは生涯で3度結婚しているが、2度目の結婚に際して「結婚許可証」の取得に先立って血液検査を受けている、しかもその結婚許可証で過去の婚姻歴を否定しているという(403頁)。結婚届の前に血液検査が要求されていることと、最初の結婚を否定することができたことに驚いた。

最初の妻は本当はドイツ人だったが、当時アメリカ人はドイツ人との結婚を禁止されていたため、サリンジャーは(軍隊内の力を利用して)妻の国籍をフランス籍に偽装したうえで彼女と結婚したという。そんな風に成立した最初の婚姻が無効とされたのだろうか。禁反言(“estopel”)といって、自ら違法行為をした者はその無効を主張できないという原則がアメリカ法にはあるはずだが。

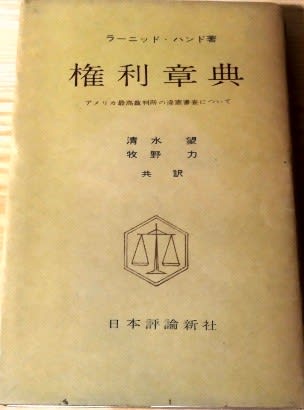

2度目の妻クレアは、ヘンリー8世の娘(マーガレット・テューダー)の子孫だったので(ホントかな? 本当だとしてもちょっと“phony”じゃないか?)、サリンジャーとの間に生まれた娘はマーガレット・アンと名づけられた(420頁)。その後見人(ゴッドファーザーとルビが振ってある)は、ご近所で親しく交際していたラーニッド・ハンド判事が引き受けたという(426頁)。ラーニッド・ハンド判事の著書『権利の章典』はぼくが以前勤めていた出版社から出ていた(『権利章典』清水望・牧野力共訳、日本評論新社。下の写真)。

2度目の結婚も破綻するが、妻が離婚訴訟を提起する(アメリカには協議離婚はない)。二人は、それ以前から広大な敷地内で「家庭内別居」状態にあった。2人の子どもの養育権は母に与えられ、サリンジャーは面会権を得る。11万坪の敷地と住居は妻に分与され、年間8000ドルの生活費(彼の収入に比して少ないのでは)および子どもたちの学費の支払いが命じられた(558頁~)。

サリンジャーは妻に分与した敷地の隣りに土地および仕事場を持っていたから、子どもたち(元妻とも)との交流はその後も続いた。元妻はその後西海岸の大学院で学び、臨床心理士となり自立したという。

娘マーガレットが書いた『我が父サリンジャー』(新潮社)によると、サリンジャーは離婚後の養育費や教育費の支払いを出し惜しみしたとのことである(訳者解説、620頁)。家庭よりも仕事を優先させる、しかも女性蔑視の男だったと娘が暴露しているらしい。この本も読んでみたい。

『ライ麦畑・・・』については、エリア・カザンが映画化を希望したが、サリンジャーは拒絶した。

サリンジャーは書籍の装丁、宣伝内容にまで干渉し、挿絵を入れることも認めなかったのだから、映画化などもちろん認めなかっただろう。

「理由なき反抗」のジェームス・ディーンは「ライ麦・・・」のホールデンがモデルだというが(468頁)、ぼくはホールデンとジミーの怒り、反抗は違うと思う。エリア・カザンの「ライ麦畑・・・」を見たかった気もするが、「エデンの東」の原作と映画の違いを考えると、映画化されなかった方がよかったかも知れない。その後、スピルバーグによる映画化も拒否された(605頁)。

ただし、サリンジャーは一度だけ、「コネティカットのひょこひょこおじさん」(1948年)の映画化を承諾したことがあった。映画は「愚かなり我が心」という題名(原題は “My Foolish Heart”) 、スーザン・ヘイワード主演で1949年に公開された。しかし、話は原作とまったく違った方向に進んでいて、サリンジャーはハリウッドの仕打ちを思い知らされることになった(285頁)。

ヴィクター・ヤング作曲の “My Foolish Heart” というこの映画の主題歌をYOUTUBEで聞くことができるが、都会的でしっとりとしたいい曲である。すごくいい曲で、ジュディ・オングも歌っている。キネマ旬報「アメリカ映画作品全集」(1972年)の解説によると、映画自体は評判にならなかったけれど、この主題歌がアメリカで大ヒットしたので、日本でも1953年になってから映画が公開されたとのことである。

ところで、W・P・キンセラの「シューレス・ジョー」を原作とする映画「フィールド・オブ・ドリームス」のラストシーンで、トウモロコシ畑の中に消えていくあの野球選手はサリンジャーだというのだが(580頁)、そうだったか・・・。

ホールデンが忌嫌った「いかさま」「いんちき」(“phony”)にまみれて生きてきたぼくだが、作者のサリンジャーにも、離婚後の養育費を出し惜しんだり、ホールデンなら唾棄するような裕福な家庭の子弟が入るプレップ・スクールに息子を入学させたり(その学校にはJ・F・ケネディの息子もいたという)、けっこう“phony” なところがあることを知って、ぼくは少し安心した。

生きていくうちに、人は誰でも汚れてしまうのだ。

2021年11月10日 記