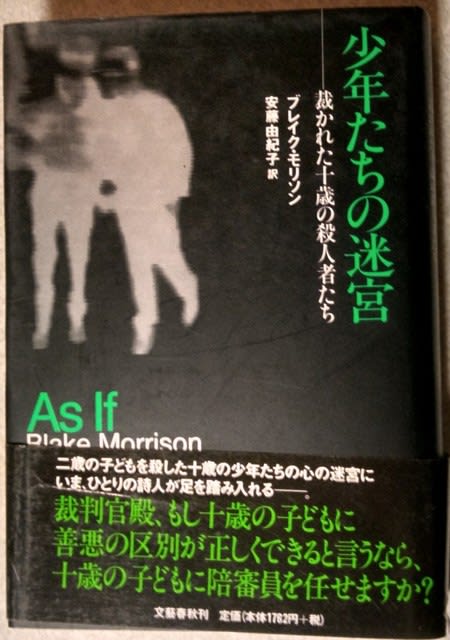

ブレイク・モリソン『少年たちの迷宮――裁かれた十歳の殺人者たち』(文芸春秋、1998年) を読んだ。

これも、『魂の叫び』と同じく、未成年者による幼児殺害事件を扱ったノンフィクションである。発売当時に買ったままで気になっていたのだが、今回読むことにした。

1993年、英国リバプールのショッピング・センターで、2歳の男児(ジェームズ・バルガー)が行方不明になり、2日後その無残な遺体が近くの線路上で発見される。

ショッピング・センターの防犯カメラには2人の少年がジェームズの手を引いて連れ去るシーンが写っており、容疑者として10歳の少年2人が逮捕さた。メアリーの場合と同様に2人は刑事裁判にかけられ、陪審から有罪の評決を受け、不定期刑に服することになる。

この事件も、メアリー・ベル事件以来のセンセーションを巻き起こした。とくに2人が幼児を誘拐する防犯カメラの映像が繰り返しテレビで流れたため、タブロイド紙だけだったメアリー・ベル事件以上に社会的関心を引き起こした。

この本の著者は詩人だという。

したがって、バルガー事件の概略を知るには十分だが、誌的な叙述も散見され、法律側から未成年者、とくに年少者の犯罪に対する警察、訴追側(日本でいえば検察官)の捜査手続、それに続く刑事裁判手続など法的な対応に関心をもつ私には、残念ながら十分に満足のいく記述ではなかった。

しかし、この本の帯に付された、「裁判官殿、もし十歳の子どもに善悪の区別が正しくできると言うなら、十歳の子どもに陪審員を任せますか?」という宣伝文句には共鳴した。

著者は逆説のつもりで言ったのだろうが、「未成年者は未成年者が裁く」という意見は、私は検討に値する提案だと思う。そもそも成人の陪審員にしても、どこまで年少者による殺人事件を判断できるかは怪しいものである。大人の側の処罰感情が判断をゆがめる恐れがないとは断言できない。もし「12人の怒れる男」にヘンリー・フォンダがいなかったら、あの事件の評決はどうなっていたか。

陪審制とは、「クラッパムの乗合馬車に偶然乗り合わせた12人の意見が一致した場合には、その結論(判断)は、その地域のコミュニティー・スタンダード(社会通念)にかなった結論と見なすことができる」というイギリス流の経験主義に基づいた制度だと説明される。

クラッパム(Clapham。ロンドンの住宅街)の乗合馬車に乗り合わせた12人とは、今日的な法律用語でいえば「平均的通常人」だろう。乗合馬車(omnibus)は今日でいえば路線バスであり、当時の乗合馬車は12人乗りだったので、陪審員の数は12名になったという。

10歳の被告人を謀殺ないし故殺で裁こうというのであれば、陪審員にも必ず10歳の者(少なくとも14歳未満の者)を含ませ、そのような年齢の陪審員にも理解できるような言葉と論理で審理を行い、評決を求めることは一つの興味ある提案だと思う。クラッパムの乗合馬車の12人の乗客の中には、10歳の子どもが乗り合わせたこともあっただろう。

* * *

ちなみに、細谷芳明「児童虐待の現状と刑事司法の関与(1~4)」(捜査研究2016年12月号~2017年7月号)は、現代日本の児童虐待事件への刑事的対応をテーマとした研究ではあるが、年少の被害者(被虐児)から聴取をする場合の手法(近時の日本の実務で採用されているカウンセラーなど福祉関係者も参加する協同面接など)や、幼児の証言能力やその供述の信用性(証明力)に関する最近のわが国の判例などを詳細に検討しており、被疑者・被告人が幼児である場合の捜査や裁判を考えるうえでも参考になるだろう。

細谷氏は元栃木県警察学校長や警察署長などを歴任した警察OBの研究者である。

2020年8月26日 記