この土日に、隣町の藤沢で盆踊りがあった。”藤沢宿・遊行の盆”と銘打っている。鎌倉時代、時宗の遊行上人(一遍上人)が全国行脚をしたとき、長野県佐久の跡部で上人のお弟子さんが突然、踊り出したのが、踊り念仏のはじまりだという。そして、それが全国に拡がり、現代の盆踊りへと発展したという。藤沢は、時宗の総本山、遊行寺があり、その踊り念仏も伝承されている。言ってみれば、藤沢は盆踊りの発祥地なのだ。

今年は、”藤沢宿・遊行の盆”10周年記念ということで、全国の名盆踊りを招待しているというので、土曜日に出掛けてみた。夕方、流しもあるのだが、昼間、冷房の効いた商工会議所のホールでの舞台踊りを見学した。その様子ををご披露しよう。残念ながら、撮影禁止ということで(流しではいいのに、何故?って思うけどね)、ぼくが当地で見学したときの、盆踊りの写真などをまじえて、出演順に紹介したい。

跡部の踊り念仏

前述の踊り念仏の発祥。国の重要無形民俗文化財に指定されている。保存会の方々による踊りが披露された。中央の太鼓に合わせて、踊り手が鉦を打ち鳴らしながら、念仏を唱えながら踊り周るというもの。まさに踊り念仏。一度、現地で見学したい。

遠藤ささら踊り

これは地元藤沢の遠藤地区に伝わる盆踊りである。竹のプレートを束ねた”ささら”と呼ばれる楽器を鳴らしながら踊る。かっては神奈川県一帯に広く分布していたという。県の重要無形民俗文化財。写真はパンフから。

遊行踊り

10年前に”遊行の盆”の設立とともに創作された。メインの”遊行囃子”のほか、前述の遠藤ささら踊りを取り入れた”ささら交歓唄”、念仏踊りをモチーフにした”和讃念仏踊り”などの踊りがある。写真はパンフから。

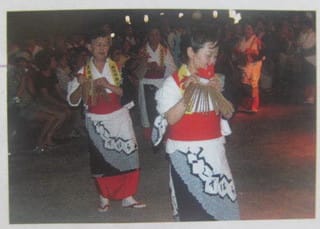

そして、待ってました!高円寺阿波踊り。大勢の踊り手が会場の入り口から、入ってくる。男踊り、女踊り。かっこいい!!高円寺は何度もみてるし、本場、徳島にも行っている。編笠の女踊りがやっぱり一番!写真は2012年高円寺阿波踊りから。

そして、西馬音内盆踊り。秋田県羽後町のお祭りフアンには人気の盆踊り。一度は行ってみたい。下見が出来てうれしか。深い編笠あるいは黒頭巾で顔を隠して踊る。踊りは”音頭”と”がんけ”の二種類。節回しには哀調が。

そして、これまた全国人気の郡上おどり!ぼくも行きましたよ。7月14日から始まり、32夜も、踊り通すというスケールの大きさ。とりわけ、8月13日から16日までの間は、盂蘭盆会で”徹夜踊り”、夜明けまで踊り明かそう、なのだ。ぼくらは3年前のお盆に。10種くらいの踊りがあるが、会場では「かわさき」と「春駒」が。ぼくは春駒が大好き。誰でも踊りたくなるような名調子、はるこま!はるこま!

そして、最後を飾るのは、もちろん越中おわら。風の盆として、知らない人はない。もちろん行ってます!三百年の歴史をもつ越中八尾の盆踊り。夜通し、踊る。宿に雑魚寝で、深夜の踊りをみにいく。胡弓の音も忘れられない。あれはもう、5,6年前か。

来年は是非、熊本の山鹿灯籠まつりも呼んでください!遊行の盆さま!