先日、三井記念美術館で開催されている”蔵王権現と修験の秘宝”展に行ってきた。もう、7年も前に吉野山の桜を観に行ったときに、金峯山寺本堂・蔵王堂はもちろんのこと、櫻本坊にもお参りしている。でもそのときは、吉野の桜の素晴らしさで、心ここにあらずで、今回の展示品についての覚えがない(汗)。

本論に入る前に、そのときの写真を取りだして、思い出に浸ろう(笑)。

吉野の山桜に埋もれる蔵王堂(矢印)

役行者(えんのぎょうじゃ)が白鳳年間(7世紀後半)に、山に修行に入り、修験道の本尊蔵王大権現を感じとり、その姿を山桜に刻んで、山上ケ岳(現:大峯山寺本堂)と山麓の吉野山(現:金峯山寺蔵王堂)にお祀りした。これが金峯山寺のはじまりとされる。その後、参拝者により山桜が献上されつづけ、現在の、桜の吉野山となった。

蔵王堂(世界遺産) 金峯山寺の本堂で、秘仏本尊蔵王権現(約7m)三体のほか、今回の展示品となっている多くの尊像が安置されている。

さて本論。展示室1から順にご案内いたしましょう。

金峯山(きんぷせん)山頂出土遺物【展示室1】

金峯山(山上ケ岳)山上から出土したという金銅蔵王権現像がずらりと、5体も並ぶ姿は壮観。髪を逆立て、三眼、左右の牙を出す怒の相で、右足を高く蹴り上げて左足で立つ。これが、蔵王権現さまかと、まず認知。そして、国宝の金銅経箱・脚台付や紺紙金字弥勒上生経残闕(寛弘4年奥書)も。

国宝の経筒と経箱【展示室2】

いつも、展覧会の主役級がお座りになるこの部屋には、(前期は)国宝の金銅 藤原道長経筒(金峯神社所蔵)が。藤原道長自筆のお経が入っていた。

国宝 金銅 藤原道長経筒 平安時代・寛弘4年(1007) 金峯神社

展示室3は六田知弘の写真展”大峯奥駈(おくがけ)”

吉野山・金峯山寺(きんぷせんじ)とその周辺【展示室4】

山上ケ岳から北に20数キロ大峯奥駈(おくがけ)道をたどると、吉野山の尾根筋に出る。金峯神社、吉野水分(よしのみくまり)神社、如意輪寺、金峯山寺・蔵王堂、櫻本坊とつづく尾根。ここでは、蔵王堂を中心とした寺宝が展示されている。

如意輪寺からは、重文の木造蔵王権現像が前期の一部期間(9月23日まで)に展示されるが、ぼくの訪ねたときには、すでに去られていた。

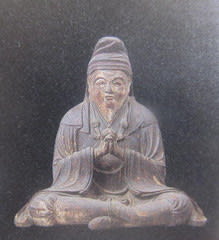

役行者坐像 (鎌倉時代 櫻本坊)

吉野曼荼羅図 (南北朝時代 金峯山寺)

修験道の鏡像【展示室5】

国宝・蔵王権現鏡像がここの目玉。下部が大きく欠損しているが、巨大な三葉光背形で、蔵王権現と多数の従者が線刻されている。背には長保3年(1001)と線刻され、最古のものである。なお、これは、江戸時代まで、金峯山の山上にあったとの記録がある。

国宝 蔵王権現鏡像

三佛寺(さんぶつじ)の国宝 投入堂(なげいれどう)【展示室6】

鳥取県三朝町にある三佛寺の投入堂は、山上の崖の窪みに建っている。創建は平安時代、役行者が投げ入れて建てたとの伝説があり、「投入堂」と呼ばれる。投入堂の修理の際に交換された古材が三点、展示されている。

国宝・投入堂

三佛寺(さんぶつじ)の蔵王権現(ざおうごんげん)像と諸仏【展示室7】

三佛寺の奥の院、”投入堂”に安置されていた平安時代の重文・蔵王権現像、重文・十一面観音立像、そして木造の狛犬、神像などが並ぶ。これらがまとまって関東で展示されるのは初めてのことでだそうだ。その意味では今回は記念すべき展覧会ということができます。このほか他の美術館・博物館・個人に伝わった平安時代の蔵王権現像が展示されます

重文・十一面観音立像 (平安時代 三佛寺)

重文・蔵王権現像(平安時代 三佛寺)

ちらしを飾る両雄。 上が、重文・蔵王権現像(鎌倉時代、源慶作、如意輪寺)。下が、重文・蔵王権現像(平安時代、三佛寺)

また、吉野山に行きたくなってしもうた。先はない、来春を狙おう(汗)。そのときは、櫻だけではなく、宝物館もばっちり観るゾ。

。。。。。

おまけに、去年の京都祇園祭の後祭りから。

役行者山(えんのぎょうじゃやま) 修験者の開祖、役行者の伝説を題材に。