科博の”生命大躍進展”。一度、覗いてみようと思っていたが、とうとう最終日(10月4日)になってしまった。日曜日のこともあり、大変な混雑。入場まで30分待ちとの案内。ぼくの科博・展覧会歴では、はじめてかもしれない。

この展覧会は、生命が約40億年前に誕生して、その後の生命の進化の物語である。めったに見ることのできない貴重な実物化石や精巧な復元模型の展示品、4K映像などを見ながら、脊椎動物、そして人類への進化の跡を辿っていくのである。

撮影可能ではあったが、大混雑のこともあり、十分、目的とするものを撮れなかった。で、ずるをして、ここでは、ちらしの写真を借用しながら、展覧会の全体像を紹介しようと思う。

次のような章立てである。

プロローグ 40億年~5・4億年

まず、37億年前の”地球最古の生命の痕跡”の化石が迎えてくれる。東北大学がコペンハーゲン大学との共同研究で、グリーンランドで発見したもの。岩石の顕微鏡写真もあり、生命の痕跡とされる炭素が黒い層として残っているのがわかる↓。

第1章 カンブリア大爆発 5・4億年~4・3億年

カンブリア紀に入って、突然奇妙な生物たちが大量に現れた。その中でも、5億800万年前の、200種にも上るバージェス頁岩(けつがん)動物群は生物が爆発的に多様化し、現生生物の直接的な祖先がほとんど出揃った“カンブリア大爆発”を示す化石群として知られている。ここでは、その38点が展示されている。とくに、原始的な脊索動物ピカイア、カンブリア紀最強の捕食者アノマロカリス(2m長のエビ)が見所。

第2章 海から陸へ 4・3億年~2・5億年

最初の脊椎動物、魚たちは顎を獲得し、胸鰭などの発達で、どんどん魚らしくなっていく。その中から両生類が生まれ、さらに、陸上で生まれ、育つ爬虫類が登場する。ここでは、史上最大の節足動物、ウミサソリが登場。

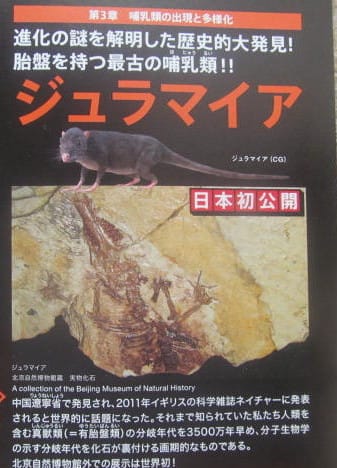

第3章 哺乳類の出現と多様化 3億年~2300万年

ペルム紀から三畳紀前期にかけて、哺乳類の祖先となる原始的な単弓類が繁栄。三畳紀後期に恐竜が出現、地上を支配するが、同時に哺乳類も出現する。2011年中国で発見された最古の哺乳類、ジェラマイア(ネズミのような)の化石が目玉。

第4章 人類への道 6600万年~現在

恐竜の絶滅後、進化を遂げたのが哺乳動物。そして、霊長類が出現。700万年前以降に2本足歩行のグループが現れ、アフリカでさまざまな種に分化し、20万年ほど前に、ホモ・サピエンスが誕生する。そして、6万年前頃にアフリカを出て、世界に向けて旅立ち、現在に至る。ここの見所は、2009年に論文発表された、胃の内容物までみえ、ほとんどの骨格が残る霊長類化石”イーダ”。そして、猿人から人類までの頭骨化石がずらり。

イーダの化石

タンザニアのラエトリ遺跡で見つかった、360万年前の人類(アファール猿人)最古の”足跡”のレプリカと3人の家族がここにも来ていました。ぼくらは足跡を踏んで歩くことができる。

ネアンデルタール人の遺伝子が現生人類にも入っていて、”別種”とされているが、交雑もしている。アフリカ人を除く全ての現生人類は、ネアンデルタール人の遺伝子を平均で2%持っていることがゲノム解析で分かった。ほとんど現生人類と変わらない容貌ではないかと言われるようになった。

エピローグ 受け継がれたDNA

生物の進化は、DNA抜きには語れない。祖先からのDNAを増幅させて異なる用途に利用したり、違う目的に転用したりして、姿を変え、環境への適応をなし遂げてきた。

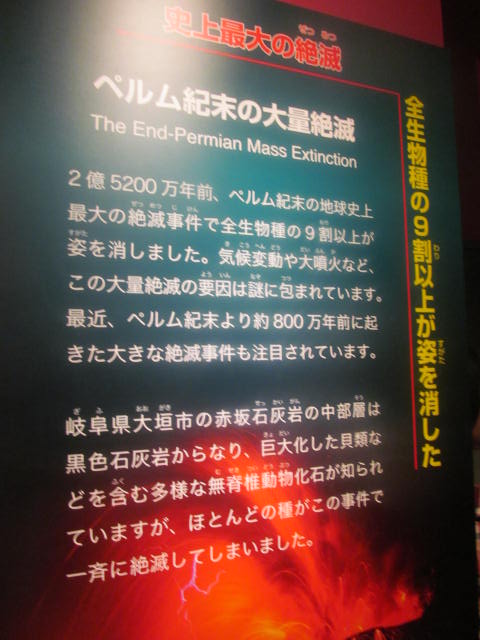

と、ざっと紹介させていただいた。あと、少し付け加えたいのは、生物種の大量絶滅事件のこと。以下のパネルのように、生命誕生から5回の絶滅事件があったという。

とくに、ベルム紀末の大量絶滅はすさまじかった。2億5200万年前の、気候変動か大噴火によるものか詳細は不明だが、何と9割以上の生物種が姿を消したそうだ。

そして、驚くべきことのは、現代が六番目の絶滅期だという説があるとのこと。それも、わが人類による急激な環境破壊により、生物種が大量に絶滅しつつあるというのだ。同時に、われわれ人類も絶滅に向かっているのは確かなことだが。

もう一度、ゆっくりとみたい展覧会だったが、もう終わってしまった。

黒い指サックもしているし!

黒い指サックもしているし!