こんにちわ。

ぼくが小村雪岱を知ったのは、60歳で定年退職後、美術展巡りをするようになってから。雪岱の描く美人が、以前からファンだった春信の浮世絵美人にどことなく似ていたことがきっかけだと思う。そして初めて、2010年、埼玉県近代美術館で”小村雪岱とその時代”展を見て、すっかりファンになってしまった。その後、たびたび雪岱展が開かれるようになり、どんな遠くても足を運んだ。これは旅行中、たまたま見つけたのだが、京都の清水三年坂美術館でも小村雪岱展を見ている。ところがここ4,5年、展覧会がなくさびしい思いをしていたが、日本橋の三井記念美術館で特別展が開催されるというので楽しみにしていた。

大正~昭和初期に装幀や挿絵、舞台美術などで活躍した小村雪岱(1887-1940)。泉鏡花著『日本橋』の装幀を手掛け人気装幀家となりました。本展では江戸の粋を受け止め、東京のモダンを体現した「意匠の天才」雪岱の肉筆画、版画、装幀を中心に、その源流である鈴木春信から「東京モダン」への系譜を紹介します。また江戸の粋やモダンを感じさせる、近代工芸や現代工芸も併せて展示します(ホームページ案内)。

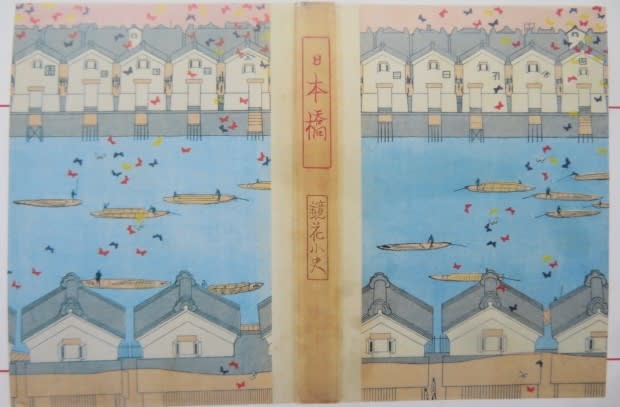

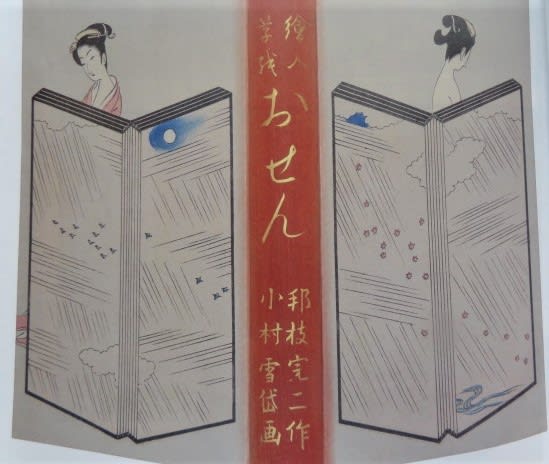

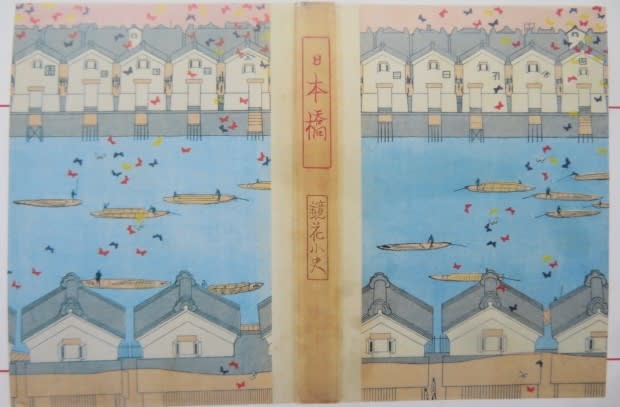

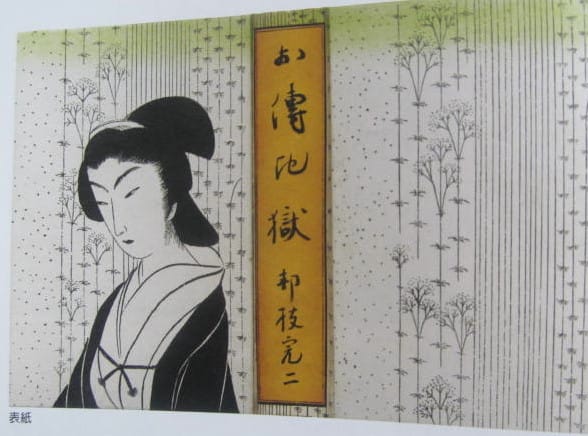

展示品の多くは、以前訪ねた清水三年坂美術館所蔵のもので、また、版画や装丁本などもほかでも見ているし、再見のものが多い。でも、泉鏡花作の”日本橋”の装幀、見返しの図や邦枝完二作の”おせん”や”お傳地獄”の挿絵など何度見てもいい。以下、展示順に作品を載せていきたい。可憐な雪岱美人やモダンなデザインをごらんください。

肉筆画・木版画の章

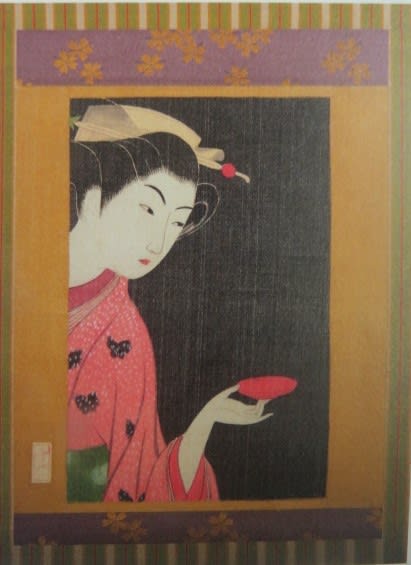

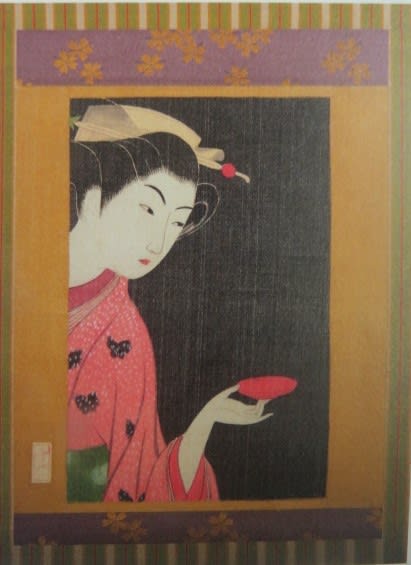

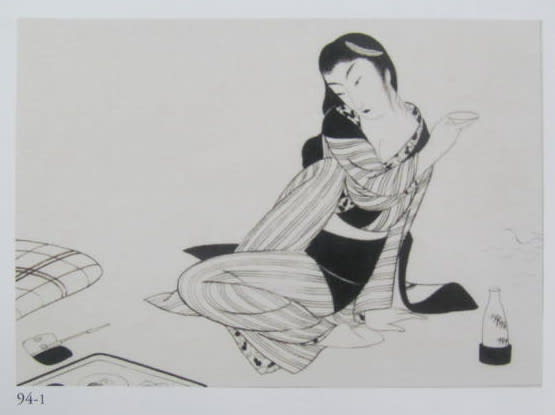

盃を持つ女

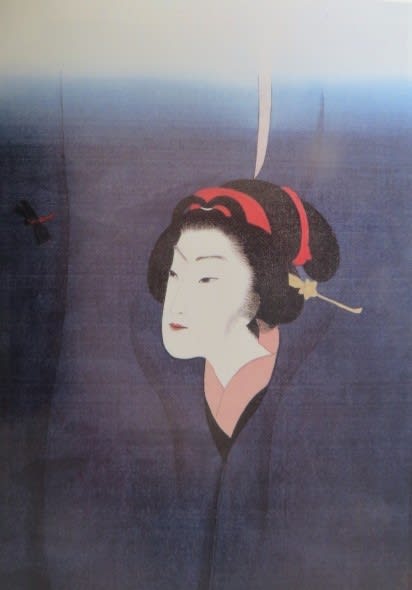

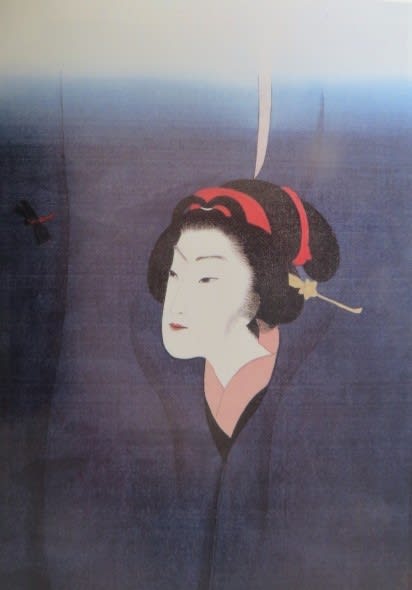

赤とんぼ

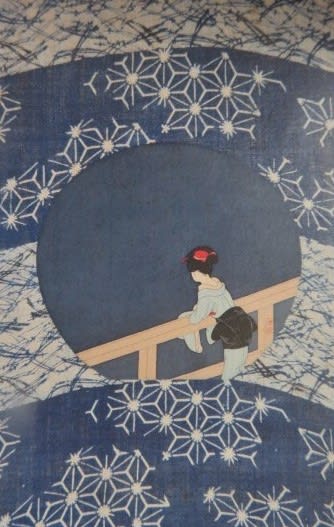

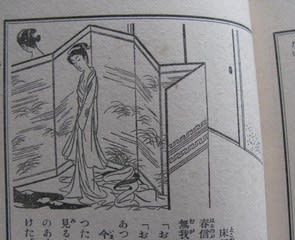

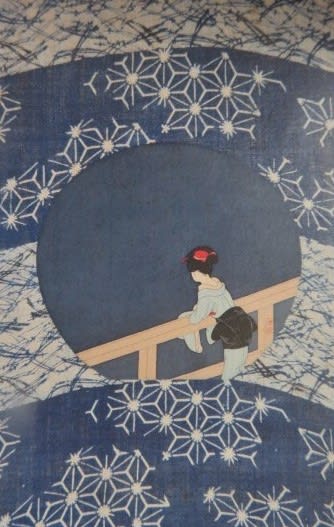

月に美人

蛍

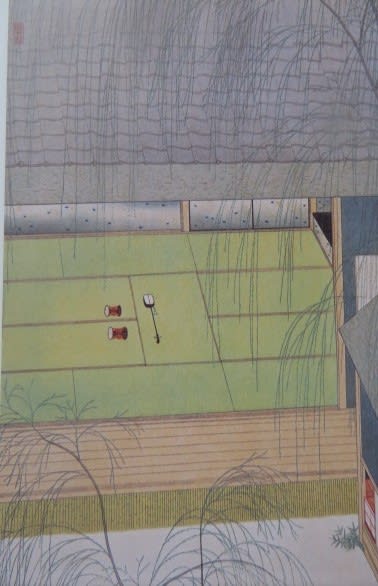

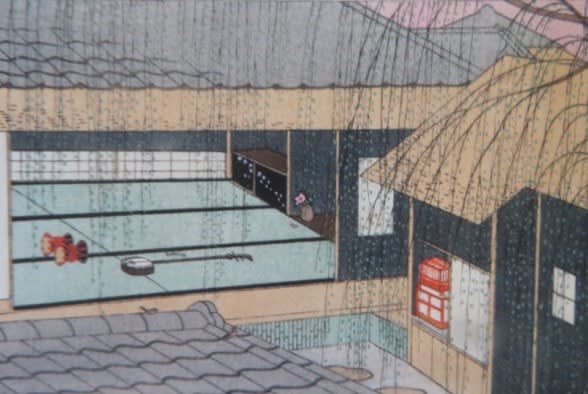

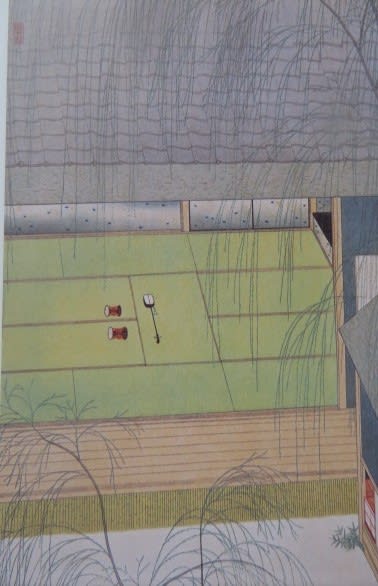

青柳 名作として知られる。日本橋の春。花街の家屋。ここに人はいないが、三味線や鼓を配し、少し前まで人がいたことを暗示している。

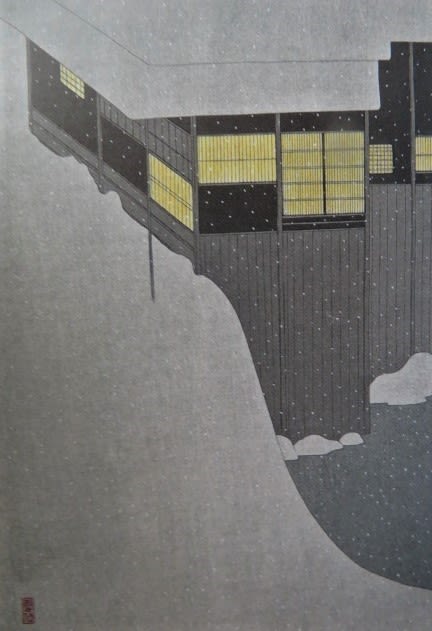

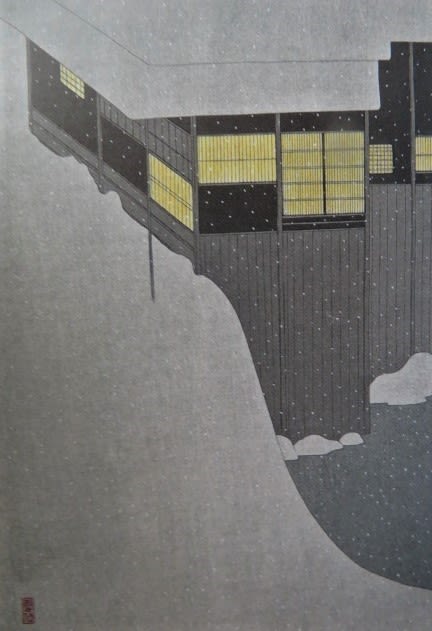

雪の朝

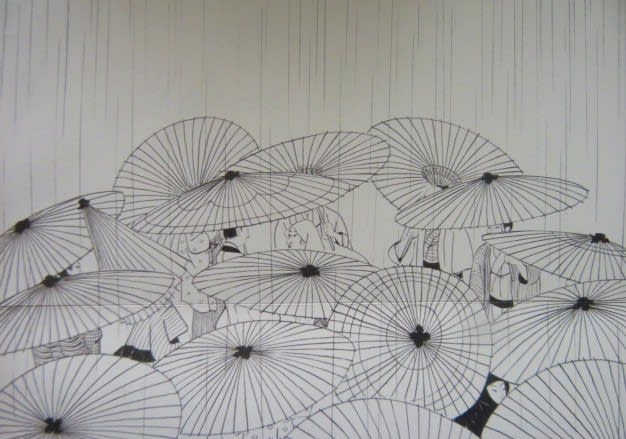

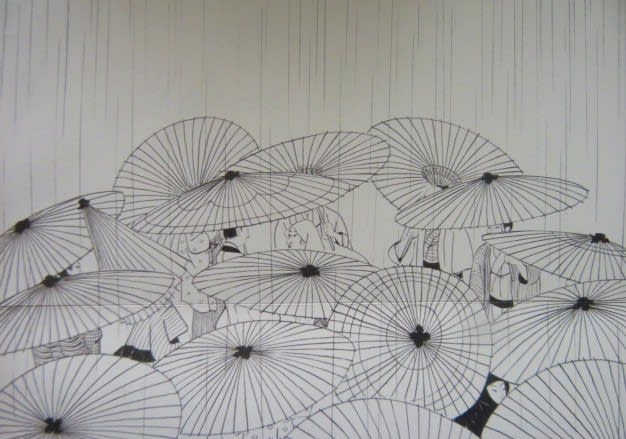

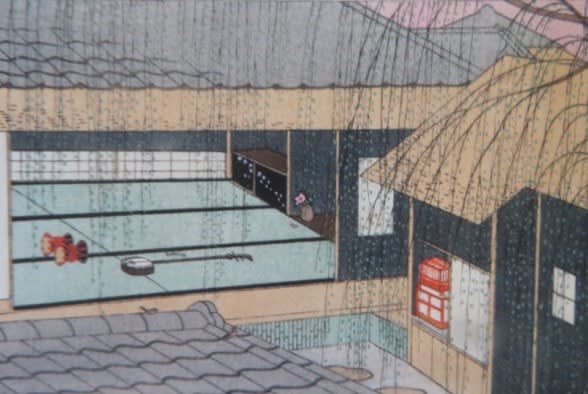

おせん雨 黒頭巾の女がおせん

装幀本の章

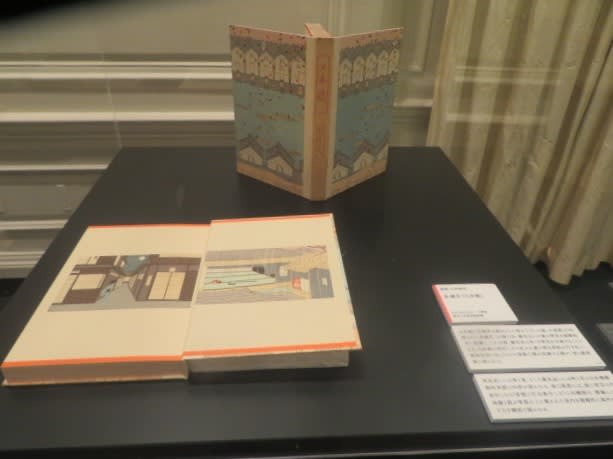

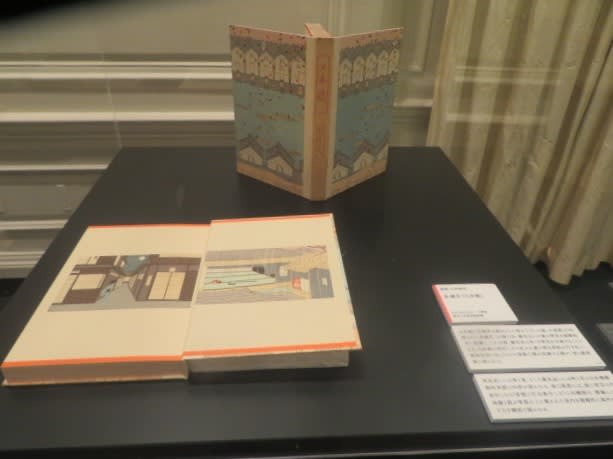

泉鏡花 日本橋

表見返し

裏見返し

泉鏡花 愛染集

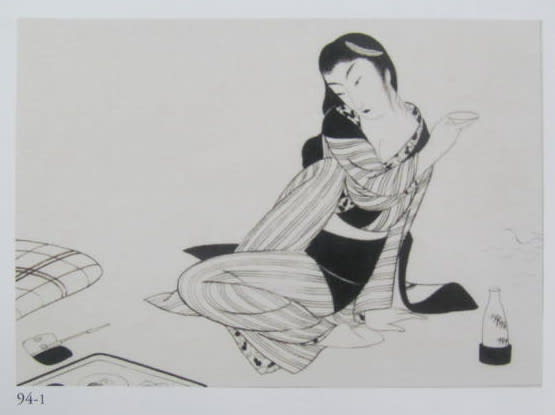

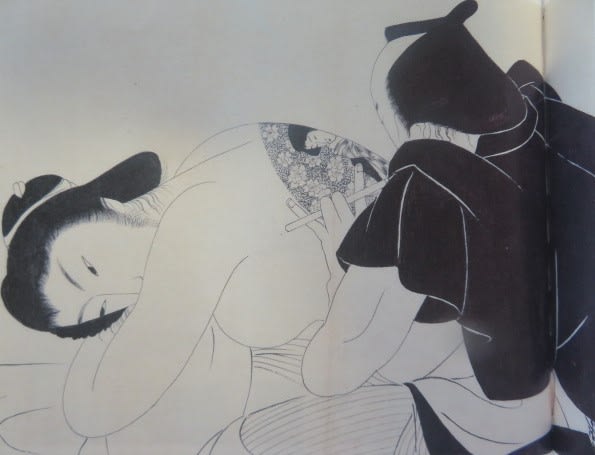

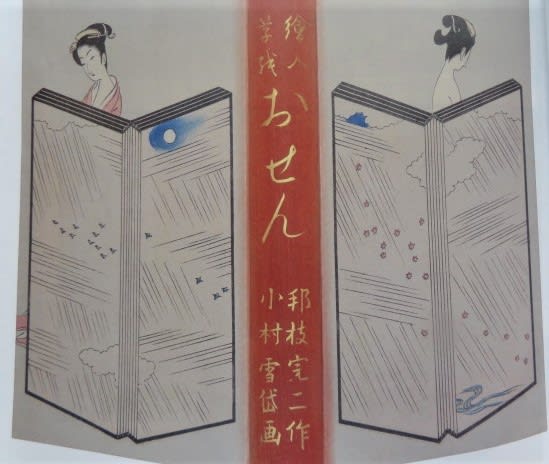

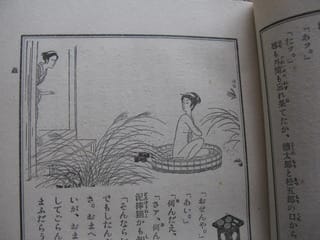

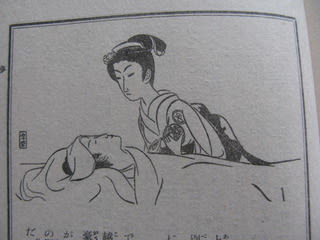

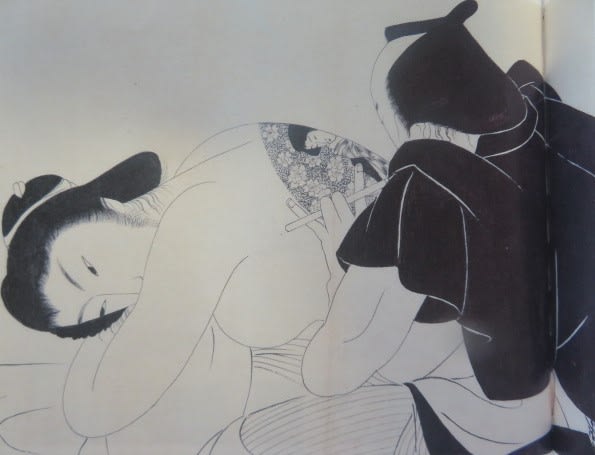

邦枝完二 おせん

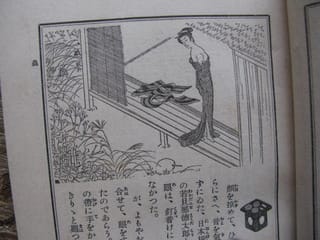

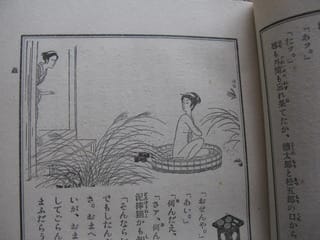

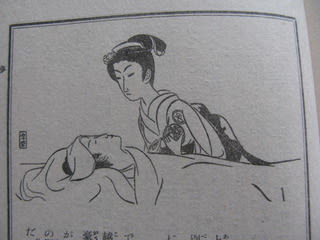

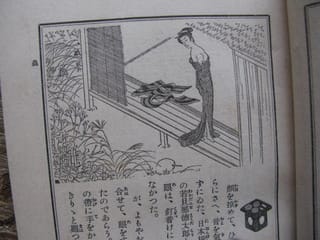

ぼくはこの”おせん”をある図書館で見つけ出し、挿絵つき要約を本ブログ記事とした(笑)。一部、挿絵を以下に公開します。

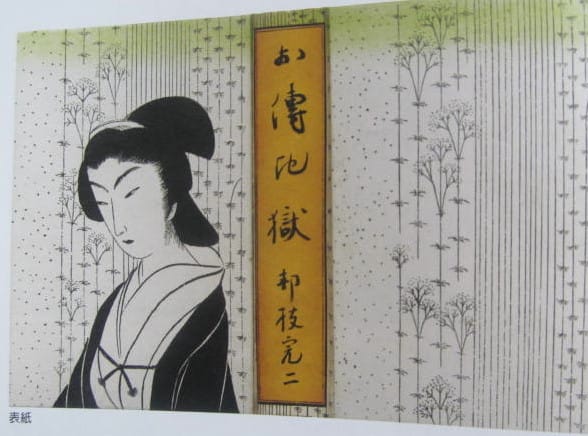

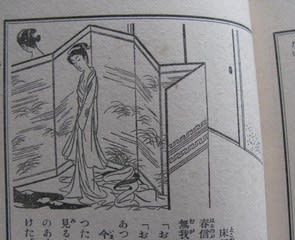

お傳地獄

これも名作の一つ。↓

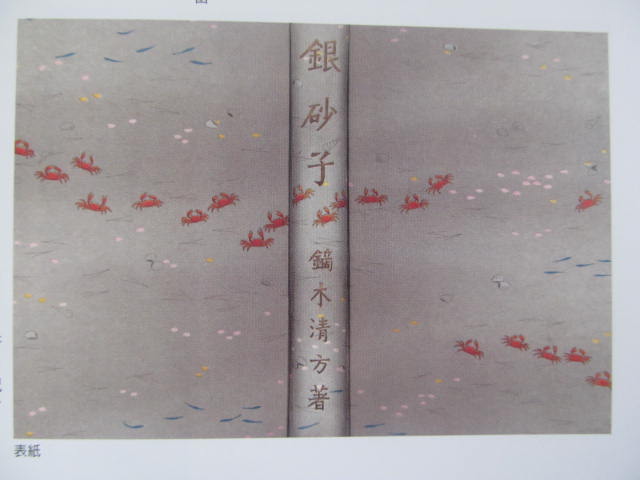

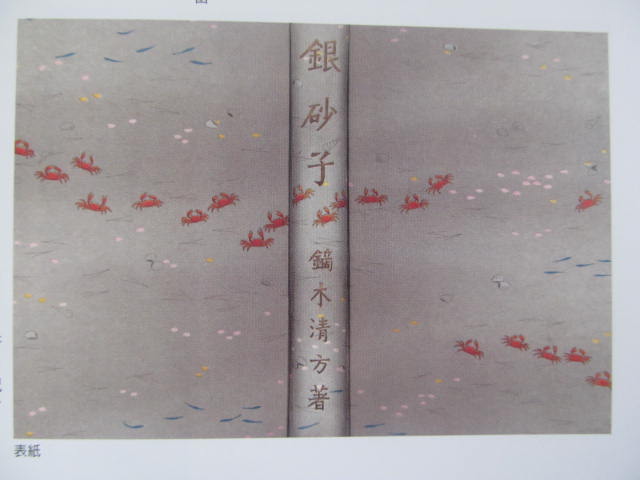

鏑木清方 銀砂子 雪岱は清方の弟子

挿絵原画の章

残念ながら、ここでは、おせんとお伝は入っていない。里見とんの闇に開く窓、吉川英治の遊戯菩薩、矢田挿雲の忠臣蔵などの挿絵が展示されている。

舞台装置原画の章

中里介山の大菩薩峠、荷風のすみだ川、川口松太郎の風流深川唄などの舞台装置原図が展示されている。

ほかに小村雪岱が影響を受けたと思われる鈴木春信の浮世絵も展示されている。ただ、雪岱自身はとくに春信については語ってはいないで、こういう言葉を残している。私が好んで描きたいと思う女は、その女が私の内部にあるもの、一口でいえば、私の心像です。具体例として別れた母の面影や国貞の描く女性、そして、威厳と艶麗とが溶け合った阿修羅像などを挙げている。仏像が何より好きで、晩年は仏画でも描いて暮らしたいと漏らしたという。

さらに雪岱オマージュ工芸作品も並ぶ。

見応えのある展覧会だった。久しぶりに小村雪岱美人に出会えて大満足。

これだけ↑撮影OK。けちんぼ。 そのあと、日比谷図書館の小村雪岱展へも行ったが、こちらは撮影OK。

そのあと、日比谷図書館の小村雪岱展へも行ったが、こちらは撮影OK。

そのあと、日比谷図書館の小村雪岱展へも行ったが、こちらは撮影OK。

そのあと、日比谷図書館の小村雪岱展へも行ったが、こちらは撮影OK。