こんばんわ。お相撲記事がつづきましたが、がらりと変わって美人画となりまする(笑)。

退院後、最初に訪ねた美術館は、また山種美術館になってしまった。5年前もそうだった。日本画が好きなこともあるが、湘南新宿ラインと恵比寿からのバスを使えば、あまり歩数も使わずに済み、病み上がりには適しているのだ(笑)。そして、今回の展示は、山種美術館の誇る上村松園の全18点のコレクション、そして子息、松篁の花鳥画全9点、加えて、孫の上村淳之と、上村家三代の作品を鑑賞できるまたとない機会となっている。

はじめて、この松園コレクションを見たのは、山種美術館が千鳥ヶ淵にあった時代だっただろうか。たしか、広尾に引っ越しする最後の展覧会(2009年7月)が”松園展”だった。山種美術館の記念すべき展覧会というと必ず松園さんが登場する。今回も、開館55周年記念特別展なのだ。

本展では、写真撮影は1点のみ許可されているだけだ。幸い、千鳥ヶ淵時代に小図録を買っているので、ここでは10数点ほど選んで、載せようと思う。お馴染みの名品、砧、牡丹雪をはじめ、四季折々の松園美人をお楽しみください。

はじめに松園さんの言葉。私はたいてい女性の絵ばかり描いている。しかし、女性は美しければといい、という気持ちで描いたことは一度もない。一点の卑俗なところもなく、清澄な感じのする香高い珠玉のような絵こそ私の念願とするところのものである。

まず”春の装い”が迎えてくれる。桜の簪。ポーズは歌麿の美人画から学ぶ。

春風

春芳

桜可里 桜の枝をもつ女性一行。師宣の”上野花見の躰”を取材。

蛍 蚊帳に美人というと艶めかしい感じを起させるものですが、それを高尚にすらりと描いてみたいと思った。天明の頃の浴衣を着た良家の婦人をイメージした、と。

新蛍 簾越しに蛍を見る。歌麿も簾越しの美人画をよく描く。

夕べ

杜鵑を聴く 夏の訪れをホトトギスの鳴き声で知る。

砧 謡の砧に取材。折しも秋の満月が昇ってきている。都にある夫を想いながら、空の一角をながめ、いざ砧を打とうというところの妻女を仏像のような気持ちで描いた。砧は黒漆が塗ってある(松園)。

詠歌

庭の雪

牡丹雪 切手にもなった名作。昭和23年、亡くなる1年前に描かれた作品である。宮尾登美子の松園の伝記本、”序の舞”では、”庭の雪”の構図を考えていたところ、息子が息を切らして駆けつけ”お母さん、とうとうきましたえ、文化勲章”と電報をみせるくだりがある。女性初の文化勲章の誕生が決まり、描かれた作品なのである。そう思って観ると、松園の喜びがじわじわと湧き出ているようである。

そのときの文化勲章受章者名も、”序の舞”に紹介されているが、遺伝学の木原均、評論の長谷川如是閑、彫刻の朝倉文夫、日本画家の安田靫彦そして松園の5名。錚々たる顔ぶれである。

つれづれ

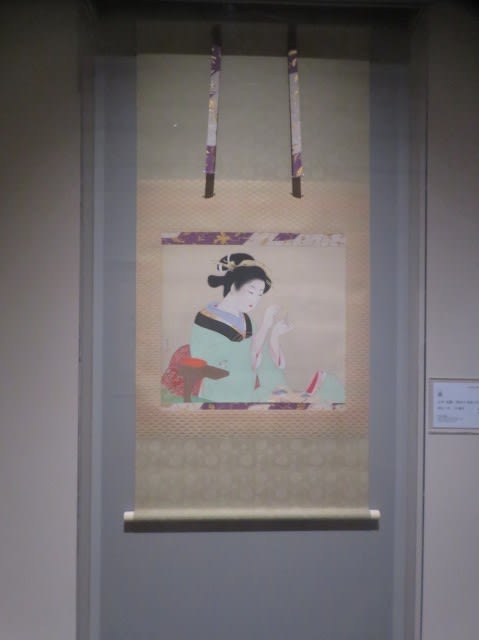

娘 これだけが撮影可能。うちの山種美術館カレンダーの今、かかっている3月の絵もこれ。

その拡大図。西の松園、東の清方と称されたが、清方に”どんな地団駄踏んでも、松園さんの、あの目と眉の美しさは真似できません。まさに天賦の才です”と言わしめている。

松園編はここで終わります。松篁の花鳥画ほか清方、深水らの美人画等は後編でお届けします。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

今日の茅ヶ崎散歩でみつけた素晴らしいミモザ。