生誕120年/木村荘八展が東京ステーションギャラリーで開催されている。ぼくは荷風の”濹東綺譚”の荘八の挿絵が好きで、挿絵入りの文庫本をもっている。だから、やっぱり、この展覧会でも、34枚もの濹東綺譚の挿絵がずらりと並ぶ部屋で一番、長く時間を過ごすこととなった。向島玉の井付近の雰囲気や、その風景の中の、お雪と大江の、その場面に添った姿の描写がとても魅力的だ。

昭和12年に新聞連載された”濹東綺譚”の文章は、荘八が挿絵を依頼されたときには完成していた。荘八はそれを貪り読み、集まった資料をもとに”オノレのウンメイはこれで極まる”との気持ちで、意欲をもって仕事に臨んだとのこと。渾身の一作だったのである。やっぱり残る作品には、魂がこもっているのだ。

回顧展であるから、彼の人生もはじめて知ることになった。明治26年、日本橋のいろは牛肉店に生まれ、長じて、同店の浅草支店の帳場を任されたが、明治44(1911)年、長兄の許しを得て画家を目指した。はじめ後期印象派に関心を示していたが、岸田劉生と知り合い、彼らとともにフュウザン会を結成。春陽会、パンの会を経て、院展を離れ、劉生からも脱出する。関東大震災後、日本の伝統的文化に目を向けるようになる。大正13年(1924)年以降、挿絵の仕事が増えるようになり、昭和12年(1937)に、代表作、”濹東綺譚”の挿絵を担当する。晩年は、杉並区和田堀に住み、自宅の窓の外の景色を描きながら、65歳没。

自宅でくつろぐ木村荘八の写真があった。雰囲気が永井荷風に似ていた。猫が三匹もいた。猫好きな大仏次郎と似ている。そういえば、”霧笛”など多数の大仏小説の挿絵を担当している。横浜の大仏次郎記念館でみたことがある。きっと、大仏の猫をもらってきたのではないだろうか(笑)。

挿絵ばかりでなく、”浅草の春”など油彩画も観られ、とても、楽しい展覧会だった。

・・・・・

濹東綺譚

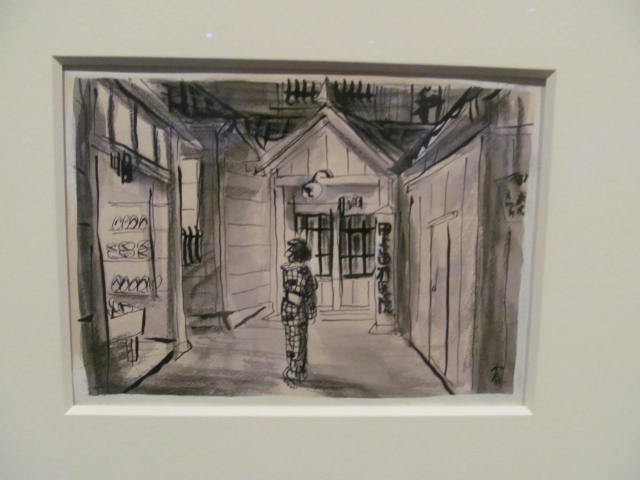

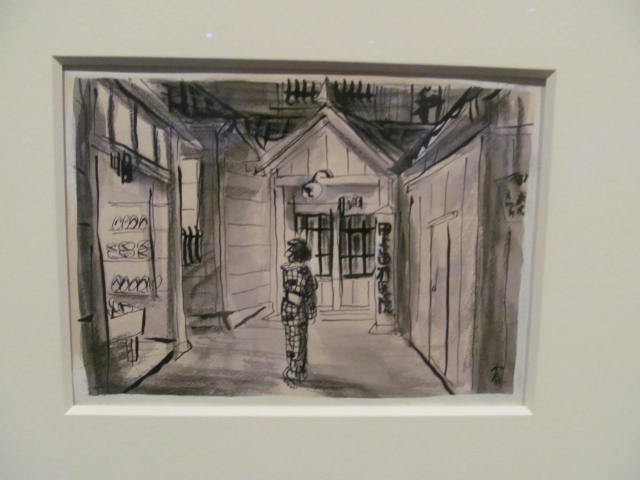

(下の挿絵は東京国立近代美術館(MOMAT)の60周年記念”美術にぶるっ!”展で撮ったもの)

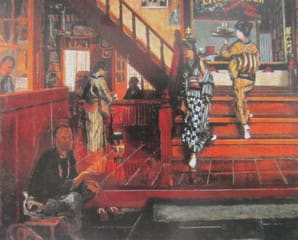

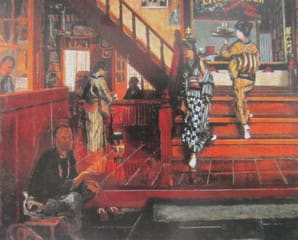

牛肉店帳場

新宿駅

浅草寺の春

昭和12年に新聞連載された”濹東綺譚”の文章は、荘八が挿絵を依頼されたときには完成していた。荘八はそれを貪り読み、集まった資料をもとに”オノレのウンメイはこれで極まる”との気持ちで、意欲をもって仕事に臨んだとのこと。渾身の一作だったのである。やっぱり残る作品には、魂がこもっているのだ。

回顧展であるから、彼の人生もはじめて知ることになった。明治26年、日本橋のいろは牛肉店に生まれ、長じて、同店の浅草支店の帳場を任されたが、明治44(1911)年、長兄の許しを得て画家を目指した。はじめ後期印象派に関心を示していたが、岸田劉生と知り合い、彼らとともにフュウザン会を結成。春陽会、パンの会を経て、院展を離れ、劉生からも脱出する。関東大震災後、日本の伝統的文化に目を向けるようになる。大正13年(1924)年以降、挿絵の仕事が増えるようになり、昭和12年(1937)に、代表作、”濹東綺譚”の挿絵を担当する。晩年は、杉並区和田堀に住み、自宅の窓の外の景色を描きながら、65歳没。

自宅でくつろぐ木村荘八の写真があった。雰囲気が永井荷風に似ていた。猫が三匹もいた。猫好きな大仏次郎と似ている。そういえば、”霧笛”など多数の大仏小説の挿絵を担当している。横浜の大仏次郎記念館でみたことがある。きっと、大仏の猫をもらってきたのではないだろうか(笑)。

挿絵ばかりでなく、”浅草の春”など油彩画も観られ、とても、楽しい展覧会だった。

・・・・・

濹東綺譚

(下の挿絵は東京国立近代美術館(MOMAT)の60周年記念”美術にぶるっ!”展で撮ったもの)

牛肉店帳場

新宿駅

浅草寺の春

樹木界の歓喜天かな

樹木界の歓喜天かな

本当ですよ、酒かすやお酒を肥料と一緒に施すそうです。

本当ですよ、酒かすやお酒を肥料と一緒に施すそうです。