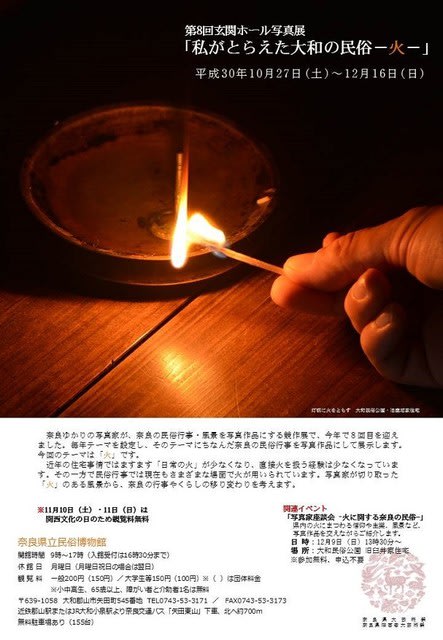

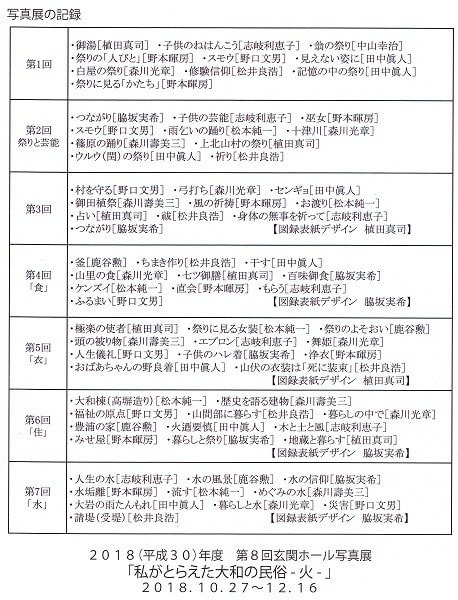

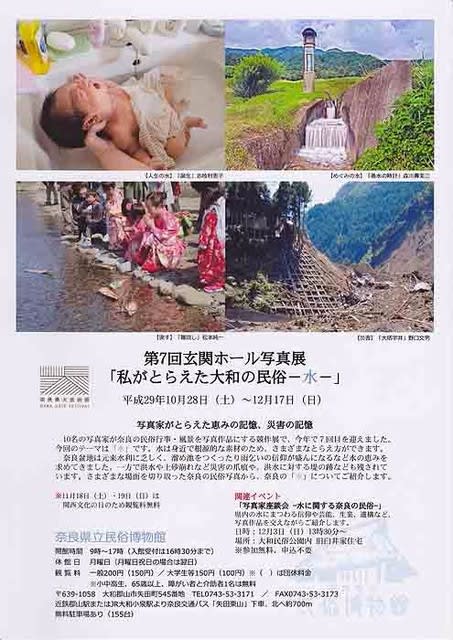

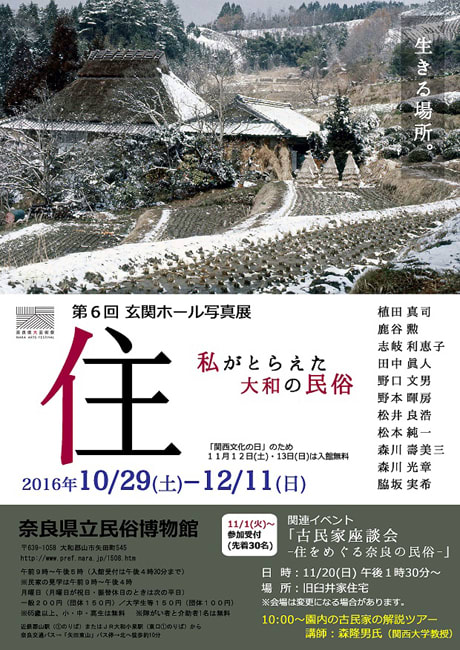

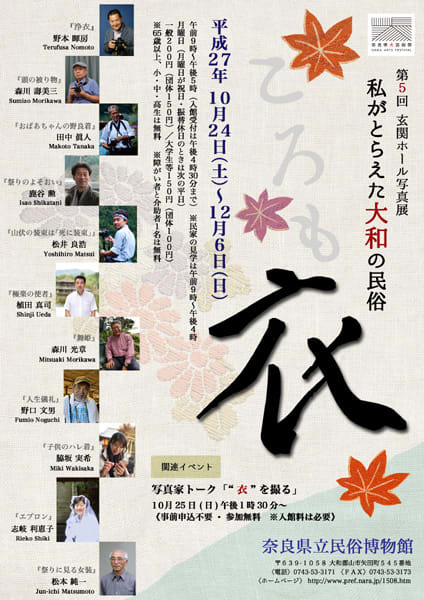

この日は、この年で8回目の開催になった「私がとらえた大和の民俗写真展-火-」の展示解説日。

立ち止まってくださった来館者に解説する担当日。

来られるか、来られないのか。

来られても足を止めてくださるのか、それとも見過ごして奥の特別企画展会場かイベントブース。

それとも常設展示会場なのか目的をもって来られる人が多い。

期間中に展示する写真を観られる人も目的があってのこと。

知る範囲であるが、ほとんどの人たちは写真家目的。

知り合いの写真家さんが出展する展示写真を観るのが目的なのか、それとも・・。

展示会場は奈良県立民俗博物館内の玄関ロビー。

普段なら200円の観覧・入館料は要るが、この日は「関西文化の日」。

施設入館料は無料になる。

これまで何度も、この「関西文化の日」に当番することが多い。

とにかく来館者数が凄い。

雑踏のような状況に見える会場に居られる人の移動に、写真展ブースに足を止めてもらう声かけ活動をするときもあるが、ふらっと立ち寄ってくださる来館者も・・。

展示会場の担当する時間枠は午後1時半から閉館の午後5時まで。

ちょっと早くに着いてぶらり散歩。

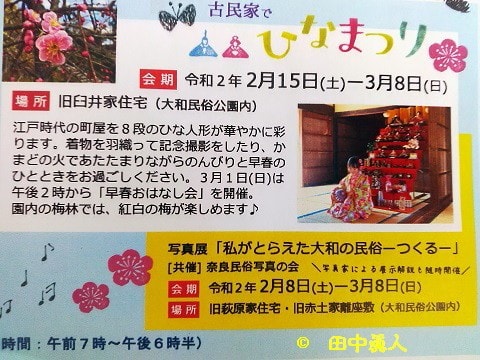

旧臼井家住居などがならぶ古民家施設。

入口ゲートを入ってすぐに左側に見えるイベントブース利用の来訪客が多い。

ここは併設する県立大和民俗公園内。

芝生の公園に設置したテントブースも多い。

今の時間帯は担当のほとんどの人も昼の休憩中。

500円で味わえる公園初のセグウエイ体験もお休み中だが、旧臼井家住居内でイベントしていた機織り体験は活動中だった。

設営した2基の機織り機は昼休憩でも忙しく動いていた。

向かい側にある旧鹿沼家の前で、会場来館者に食べてもらおうと”炊き立てごはん”を作って販売していた平城京再生プロジェクト統括マネージャーのT氏と名刺交換。

奈良県にはイロゴハンと称している素晴らしい郷土料理があると紹介した。

炊き立てご飯よりも、奈良に相応しい郷土料理のイロゴハン。

ふるさとフェスタにうってつけの食テーマだと思うので、是非とも検討を、とお願いした。

奥のブースはテント設営ばかり。

何を販売しているのか、ゆっくり見て廻る時間はない。

これほど多い関西文化の日。

県立民俗博物館事業としては「第5回なら民博ふるさとフェスタ」。

毎年が活況のフェスタである

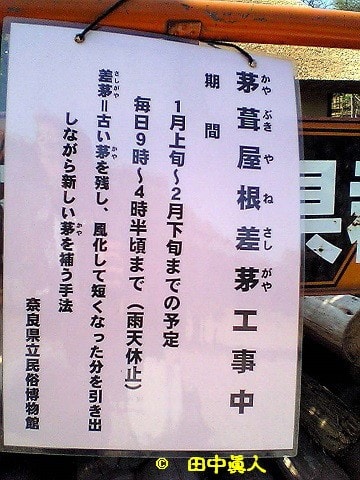

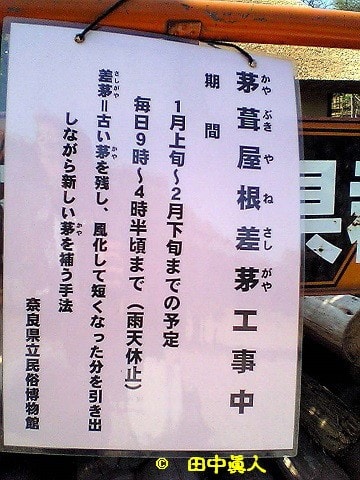

その会場すぐ横にある施設は、現在工事中の旧萩原家住居・茅葺屋根の葺き替え工事。

2カ月前の9月より始まった葺き替え工事は、翌年の平成31年3月の完成を目指している。

工事中の建物には近寄れないので工事案内する立て看板の前から望んでいた。

併設する離れは旧赤土家離れ屋敷。

茅葺き状態にちょっと心配する。

茅葺屋根の差茅工事中の状況を撮っていた平成16年3月5日。

当時、活用していたシャープ製携帯電話のJSH53で撮っていた映像は記録もん。

・

・

・

・

・

工事から14年半後、早くも茅葺き屋根が崩れかけていたのであった。

その日はフイルムカメラも持参していたので同じ古民家をとらえる角度を替えて記録したが、この日のブログ記事は4枚のJSH53映像を公開しておく。

さて、茅葺き古民家はもう1軒ある。

旧萩原家・旧赤土家離れから見た向かい側に建つ旧吉川家もまた茅葺き屋根がやや崩れ。

県予算の関係もあって葺き替え工事は、傷みが酷く、危険状態の有無などを判断されて先送り。

それまでは見ての通り、安全確保のために工事中表示の虎カラー・バリケードを設置し通行禁止にしている。

関連施設にフェアの状況を把握してから博物館内に移動。

写真に関心を寄せる来館者に特別な話題提供も。

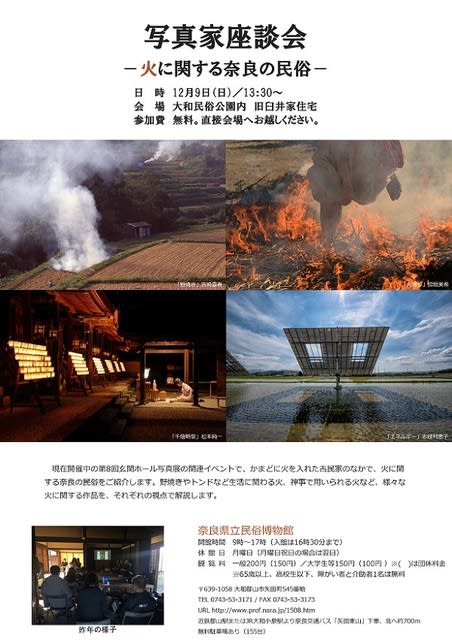

今回の展示テーマは―火―。

私の出展テーマは二つある。

一つは奈良県の東山間地に多くみられる伝統行事の「フクマル」。

もう一つは、日本全国にもみられるとんど焼きの習俗。

一部の地域では左義長とも呼ばれている小正月行事のとんど焼き。

焼くそのものではなく、そこに居た服忌の家族を思い出して、これしかないと決めた「遠慮のトンド」。

詳しくは図録で見ていただければいいのだが、在庫はない。

申しわけないが、当ブログにアップしているので参照いただければ幸いですので、取材したそれぞれをリンクしておく。

フクマルは、山添村広瀬の「フクマル呼び」。

山添村切幡の「迎えの痕」。

山添村菅生の「戸締めの福火」の三つ。

「遠慮のトンド」は、大和郡山市豊浦町の「不浄の小トンド」。

大和郡山市矢田町・寺坂垣内の「服忌の小トンド」。

大和郡山市矢田町・垣内の「遠慮の時間」の三つである。

それぞれのテーマに選んだ3枚組。

ブログから推定してみるのも良かろう、と思っている。

図録には、それぞれ400文字で綴った解説文を載せているが、敢えてこのブログには公開しない。

そうこうしているうちに館内はいっぱいの来館客で賑わっていた。

その場でお会いした知人たち。

一年ぶりにお顔を見るGさん。結婚され、お子さんも誕生したGさんは、以前、当館で受付をしていた女史である。

続けてお会いしたMさんもまた当館で仕事をしていた女史。2人の小学生女児を連れて館内見学。写真展も見てくださるのが嬉しい。

どこかで見たことのある、と思った男性。

「遠慮のトンド」に関心を寄せてくださった男性に、弔いの民俗がとんど焼きにあると説明した男性は、取材地の奈良市旧都祁の南之庄にお住いのNさんだった。

N邸は、存じている石垣組みが土台のお家。

2年前の7月3日に通りがかったときに見つけた石垣の民俗に思わずシャッターを押したことがある。

石垣の角に立ててあった小幣って何だろうか。

向かいの家に住む、当時村神主役を務めていたKさんに教えてもらった初宮参りに印す小幣とわかって、できるなら初宮参りを取材したいとお願いした。

ところが、そのKさんは1年前に亡くなった、という。

南之庄の行事を初めて取材したときからお世話になっていたKさんに・・合掌。

また、Nさんは、同都祁村の一角にある上深川のトーヤのマツリも取材してほしい、と願われたが・・。

次にお会いしたのは、今回の写真展に参加協力してくださった吉崎喜寿さん。

初の出展テーマは「野の煙」。

県の東山間地、主に山添村の風景写真を撮っておられる写真家の吉崎さんである。

民俗の様相をもとらえた風景写真に、私自身が感動、魅せられた映像に、今回の写真展に参加要請のお願い。

受けてくださったのが嬉しくて・・さすがの映像に感服している。

次の来館者に、えっ、今年も来てくれたの、と思わず声が出た元会社の同僚夫妻のTちゃん夫婦。

ほぼほぼ毎年に出かける十津川遊びの仲間。

昨年も来てくれた夫妻であるが、そのときも関西文化の日だった。

ネット調べに無料で拝観できる施設を探して大阪からわざわざ奈良まで足を運んでくれた夫妻。

今年は、アップした当ブログ日程を意識して来た、という意図が嬉しいよな。

次の来館者は、テーマ「浄火」を出展している写真家脇坂さんの作品目当てに来られたAさん夫妻。

この日、お仕事がお休みだった現館内受付の女史さんは、こうして展示している私の作品に興味をもったそうで。

民俗写真にすごく関心を寄せてくださった女史は、来館者の案内に役立てたいと熱心に聞いてくださるもまた嬉し、である。

また、かつて当館に勤めていたSさんも来てくれた。

勤め先は替わったが、この日は休み。

ならば行ってみよう、とやってきた旧知の職員にお願いして取材した民俗がある。

6月の6のつく日に行われるお家の習俗。

下の世話にならんように、という女性が願う魔除けのあじさい、である。

この場を借りて感謝申し上げる次第である。

その他、壮年男性に閉館間際までじっくり見ていた40歳代の女性も。

紹介しきれないほどにたくさんの来館者に、ありがとう、だ。

(H30.11.10 SB932SH撮影)

立ち止まってくださった来館者に解説する担当日。

来られるか、来られないのか。

来られても足を止めてくださるのか、それとも見過ごして奥の特別企画展会場かイベントブース。

それとも常設展示会場なのか目的をもって来られる人が多い。

期間中に展示する写真を観られる人も目的があってのこと。

知る範囲であるが、ほとんどの人たちは写真家目的。

知り合いの写真家さんが出展する展示写真を観るのが目的なのか、それとも・・。

展示会場は奈良県立民俗博物館内の玄関ロビー。

普段なら200円の観覧・入館料は要るが、この日は「関西文化の日」。

施設入館料は無料になる。

これまで何度も、この「関西文化の日」に当番することが多い。

とにかく来館者数が凄い。

雑踏のような状況に見える会場に居られる人の移動に、写真展ブースに足を止めてもらう声かけ活動をするときもあるが、ふらっと立ち寄ってくださる来館者も・・。

展示会場の担当する時間枠は午後1時半から閉館の午後5時まで。

ちょっと早くに着いてぶらり散歩。

旧臼井家住居などがならぶ古民家施設。

入口ゲートを入ってすぐに左側に見えるイベントブース利用の来訪客が多い。

ここは併設する県立大和民俗公園内。

芝生の公園に設置したテントブースも多い。

今の時間帯は担当のほとんどの人も昼の休憩中。

500円で味わえる公園初のセグウエイ体験もお休み中だが、旧臼井家住居内でイベントしていた機織り体験は活動中だった。

設営した2基の機織り機は昼休憩でも忙しく動いていた。

向かい側にある旧鹿沼家の前で、会場来館者に食べてもらおうと”炊き立てごはん”を作って販売していた平城京再生プロジェクト統括マネージャーのT氏と名刺交換。

奈良県にはイロゴハンと称している素晴らしい郷土料理があると紹介した。

炊き立てご飯よりも、奈良に相応しい郷土料理のイロゴハン。

ふるさとフェスタにうってつけの食テーマだと思うので、是非とも検討を、とお願いした。

奥のブースはテント設営ばかり。

何を販売しているのか、ゆっくり見て廻る時間はない。

これほど多い関西文化の日。

県立民俗博物館事業としては「第5回なら民博ふるさとフェスタ」。

毎年が活況のフェスタである

その会場すぐ横にある施設は、現在工事中の旧萩原家住居・茅葺屋根の葺き替え工事。

2カ月前の9月より始まった葺き替え工事は、翌年の平成31年3月の完成を目指している。

工事中の建物には近寄れないので工事案内する立て看板の前から望んでいた。

併設する離れは旧赤土家離れ屋敷。

茅葺き状態にちょっと心配する。

茅葺屋根の差茅工事中の状況を撮っていた平成16年3月5日。

当時、活用していたシャープ製携帯電話のJSH53で撮っていた映像は記録もん。

・

・

・

・

・

工事から14年半後、早くも茅葺き屋根が崩れかけていたのであった。

その日はフイルムカメラも持参していたので同じ古民家をとらえる角度を替えて記録したが、この日のブログ記事は4枚のJSH53映像を公開しておく。

さて、茅葺き古民家はもう1軒ある。

旧萩原家・旧赤土家離れから見た向かい側に建つ旧吉川家もまた茅葺き屋根がやや崩れ。

県予算の関係もあって葺き替え工事は、傷みが酷く、危険状態の有無などを判断されて先送り。

それまでは見ての通り、安全確保のために工事中表示の虎カラー・バリケードを設置し通行禁止にしている。

関連施設にフェアの状況を把握してから博物館内に移動。

写真に関心を寄せる来館者に特別な話題提供も。

今回の展示テーマは―火―。

私の出展テーマは二つある。

一つは奈良県の東山間地に多くみられる伝統行事の「フクマル」。

もう一つは、日本全国にもみられるとんど焼きの習俗。

一部の地域では左義長とも呼ばれている小正月行事のとんど焼き。

焼くそのものではなく、そこに居た服忌の家族を思い出して、これしかないと決めた「遠慮のトンド」。

詳しくは図録で見ていただければいいのだが、在庫はない。

申しわけないが、当ブログにアップしているので参照いただければ幸いですので、取材したそれぞれをリンクしておく。

フクマルは、山添村広瀬の「フクマル呼び」。

山添村切幡の「迎えの痕」。

山添村菅生の「戸締めの福火」の三つ。

「遠慮のトンド」は、大和郡山市豊浦町の「不浄の小トンド」。

大和郡山市矢田町・寺坂垣内の「服忌の小トンド」。

大和郡山市矢田町・垣内の「遠慮の時間」の三つである。

それぞれのテーマに選んだ3枚組。

ブログから推定してみるのも良かろう、と思っている。

図録には、それぞれ400文字で綴った解説文を載せているが、敢えてこのブログには公開しない。

そうこうしているうちに館内はいっぱいの来館客で賑わっていた。

その場でお会いした知人たち。

一年ぶりにお顔を見るGさん。結婚され、お子さんも誕生したGさんは、以前、当館で受付をしていた女史である。

続けてお会いしたMさんもまた当館で仕事をしていた女史。2人の小学生女児を連れて館内見学。写真展も見てくださるのが嬉しい。

どこかで見たことのある、と思った男性。

「遠慮のトンド」に関心を寄せてくださった男性に、弔いの民俗がとんど焼きにあると説明した男性は、取材地の奈良市旧都祁の南之庄にお住いのNさんだった。

N邸は、存じている石垣組みが土台のお家。

2年前の7月3日に通りがかったときに見つけた石垣の民俗に思わずシャッターを押したことがある。

石垣の角に立ててあった小幣って何だろうか。

向かいの家に住む、当時村神主役を務めていたKさんに教えてもらった初宮参りに印す小幣とわかって、できるなら初宮参りを取材したいとお願いした。

ところが、そのKさんは1年前に亡くなった、という。

南之庄の行事を初めて取材したときからお世話になっていたKさんに・・合掌。

また、Nさんは、同都祁村の一角にある上深川のトーヤのマツリも取材してほしい、と願われたが・・。

次にお会いしたのは、今回の写真展に参加協力してくださった吉崎喜寿さん。

初の出展テーマは「野の煙」。

県の東山間地、主に山添村の風景写真を撮っておられる写真家の吉崎さんである。

民俗の様相をもとらえた風景写真に、私自身が感動、魅せられた映像に、今回の写真展に参加要請のお願い。

受けてくださったのが嬉しくて・・さすがの映像に感服している。

次の来館者に、えっ、今年も来てくれたの、と思わず声が出た元会社の同僚夫妻のTちゃん夫婦。

ほぼほぼ毎年に出かける十津川遊びの仲間。

昨年も来てくれた夫妻であるが、そのときも関西文化の日だった。

ネット調べに無料で拝観できる施設を探して大阪からわざわざ奈良まで足を運んでくれた夫妻。

今年は、アップした当ブログ日程を意識して来た、という意図が嬉しいよな。

次の来館者は、テーマ「浄火」を出展している写真家脇坂さんの作品目当てに来られたAさん夫妻。

この日、お仕事がお休みだった現館内受付の女史さんは、こうして展示している私の作品に興味をもったそうで。

民俗写真にすごく関心を寄せてくださった女史は、来館者の案内に役立てたいと熱心に聞いてくださるもまた嬉し、である。

また、かつて当館に勤めていたSさんも来てくれた。

勤め先は替わったが、この日は休み。

ならば行ってみよう、とやってきた旧知の職員にお願いして取材した民俗がある。

6月の6のつく日に行われるお家の習俗。

下の世話にならんように、という女性が願う魔除けのあじさい、である。

この場を借りて感謝申し上げる次第である。

その他、壮年男性に閉館間際までじっくり見ていた40歳代の女性も。

紹介しきれないほどにたくさんの来館者に、ありがとう、だ。

(H30.11.10 SB932SH撮影)