先月末、久しぶりに訪れた奈良県立民俗博物館。

新年度事業が始まって1カ月。

新年度体制も決まって落ち着きを取り戻すくらいが丁度いいと判断して立ち寄った。

近況報告に今年度事業の写真展について確認したいこともある。

状況がわかったところに手渡してくれた「国際博物館の日」記念プログラム。

11日の表題は講座「日本のすまい-古民家の保存修復と-活用のかたち」である。

講師は住文化研究者の元関西大学・教授の森隆男さんに茅葺職人の隅田茂さん。

森隆男さんの講義は実にわかりやすく民家の民俗を話してくださる。

初めてお会いしたのは、ここ奈良県立民俗博物館の古民家だった。

平成28年11月20日に行われた古民家解説。

奈良県立民俗博物館・大和民俗公園内施設にある四つの古民家を詳しく教えてくださる

ガイドツアーに感動していた。

今回はどのようなお話になるのか楽しみにしていた。

講話の場は、ついこの前にようやく完成した旧萩原家住宅。

茅葺職人さんの手によって傷んでいた古民家が蘇った。

なんでも職人さんが使用されている七つ道具も拝見できるという講話は是非とも参加したいと申し出ていた。

41年ぶりに経年劣化で傷んでいた

旧萩原家住宅の茅葺屋根の全面葺き替えである。

旧萩原家住宅は昭和52年5月20日に県指定された有形文化財。

茅葺き作業具合の一部を見せてくださる

現場見学会が2月16日、17日に行われた。

この日の参加者は多かったが、本日の講話聴講者は何人になるだろか。

限定20名までの

募集に集まった人数は私も入れて7人くらい。

実に寂しい状況であったが、逆に親近感を覚えた。

まるで対談のように話してくださるお二人の講話に教わること多し、である。

講話は森隆男さんが全体をフォローしつつ、茅葺職人の隅田茂さんの体験や思いを引き出すリード役を務められる。

外観は新しく、特に葺き替えた茅葺色が奇麗に映える。

手前にある建物は離れでしょうか。

風合いが対照的にみえる。

講話会場は旧萩原家住宅。

座敷にあがられた二人を県立民俗博物館の谷本次長が紹介される。

座敷への上り口は竈がある土間から。

そこも良しであるが、縁から上がるのも良かろう。

その上がり口に大きな石がある。

その石の名前は「くつぬぎ石」。

下履き靴を脱いで上がらせてもらった。

その石を教えてくださったのは遥々大阪・豊中から。

豊中市服部緑地公園内にある「

日本民家集落博物館」で活動されている

ボランテイアスタッフさん。

さすがの専門家だ。

不動産用語集に書かれている「

くつぬぎ石」。

和風住宅の縁、上り口にしているとあるが、一般的住居ではたぶん見ることはないだろう。

母屋があって云々たる和風建築ならまだしもミニハウスと揶揄された建て売り住宅に、そこまでするか、という私の認識であるが・・。

開口、はじまりに

自己紹介される森隆男さん。

最初の勤務地が大阪の茅葺民家集落。

そう、「日本民家集落博物館」がそうだった。

当時、学芸員だったころ、日本民家集落民家屋根の茅葺葺き替えをしていたのが、本日お越しの隅田茂さんの父親である隅田龍蔵さんだった。

94歳になられた龍蔵さんは今なお現役だという。

職人気質の気持ちをもって茅葺仕事をする親子二代にこうしてお世話になるとは想像もしていなかったようだが、縁のつながりに感謝すると話される。

息子の隅田茂さん。

成り手の少ない茅葺職人。

茂さんの息子さんは職を継ぐ意思はないという。

茂さん自身が継ぐ意思を固めたのは高校生のころ。

父親から手伝いをせーぇよ、と言われながら育って今に至る。

つまりは手伝いの延長である。

手伝いの仕事をしていたら、いつの間にか、気がついたら職人になっていた。

どっちかと言えば、午後5時まで汗拭いて終える満足感が子供のころに養成されたというわけだ。

話題は替わって、自然にできた萱素材のことである。

新品から2年、3年と経った萱素材の変化が見られるのは自然素材の特徴。

金属であればそういう変化ぶりは見られない。

もう辞めようと思ったことは何度かある。

一人前になったのは10年目。

ざっとした感じだが、10年は一つの区切り。

或いは3年、5年の区切りもある。

鋏を入れて茅葺の屋根を整える。

入母屋造り、角の丸み、いろいろと難しい部分もある。

一つの形になるように鋏を入れる。

一般民家はダンダン。

そうしてくれと言われたら、

職人は美しく見せるのが本望。

職人同士のライバル心がそうさせる、

関東地方は装飾的な造りが多い。

飾りに鋏で刈りこんで作る「水」や「寿」の文字入れは職人の個性。

左官屋さんが作る鏝絵(こてえ)も同じ。

施主さんに対するお礼の気持ちを形にする。

伊豆、高知、愛媛などでよく見られる飾り。

作品を残し、見てもらいたいから作りこむ。

今回、手がけた旧萩原住宅の茅葺は紀州流。

父から聞いた紀州流。

ネット調べであるが、紀州流の他に芸州流、会津流、筑波流、

越後流などがあるようだ。

茅葺職人の道具は一般的大工さんより少ないそうだ。

全国で数百人しかいない職人さんが使用する道具。

大手の道具開発会社は手をださないという。

木製のタタキは欅製。

従量のあるタタキで茅葺屋根を叩く。

その屋根に角度があるから、それに合わせた角度である。

父親は竹割りの材でさし棒を使っていた。

竹割のさし棒は竹針。

耐用年数が短い。

屋根に登った職人が葺いた茅に、ずぶっと差し込む。

槍というか針のように尖がっている針先をぐっと差し込む。

その針先が出るところ辺りに居る屋内で待つ受け側の職人さん。

ぶすっと茅から出てきた竹針が頭に・・・。

なんてこともあるらしい。

ここだと思っていても屋根からずぼっと、思い切ってくる竹針。

くるなと思ったら除ける。

今では竹針でなく鉄針。

重さが違うから、ずぼっという感じはまったく違うらしい。

家自身が「孕み」、妊婦さんが難産になるとか言われた茅葺。

差し茅をするのは職人でなく一般のお家の人。

自身が所有する家の人が修理していたという話は多いという。

うちは藁が多く生えていたから藁葺き家だった。

藁でもなく茅でもないヨシで葺く地域もある。

今は遠隔地に出かけて入手する材。

トラック輸送によるが、昔は現地調達できる材で葺いていたという。

ある地域に「カヤ講」がある。

茅葺き家のある村にあった組織でもっていたが、カヤ場が消滅するとともに消えた「カヤ講」。

カヤ場の保全、管理に奈良県曽爾村にあったカヤ場。

8年前まであったという。

カヤの風景、特に夕景に染まるカヤを求めて観光客やカメラマンたちの足が消えた原因といわれている。

保全の努力はいろいろされたが、固くなったと土地に茅が生えなくなった。

徐々に、少しずつ狭まれてとうとう消えたという。

観光資源どころではない状態に陥った。

県立民俗博物館の旧萩原家の茅葺原材料は2種。

青森県から運んだヨシに岩手県からのカヤ。

半分ずつの材であるが、ヨシの方がカヤより良質だという。

両県とも備蓄している屋根葺き材。

雪があまりにも多い地域のヨシ、カヤは使えない。

備蓄は専門の業者が、そうならないように管理しているらしい。

ところでヨシとカヤはまったく違う別物。

塩分を含んでいるヨシはやや薄みのかかった緑色である。

また、琵琶湖西湖にあるヨシはもっと太い材質。

種が違うようだ。

茅葺職人の七つ道具を拝見する。

一つはタタキ。

屋根の形を整える道具。

いわば屋根に角度をつける道具である。

二つ目にカマ。

縄伐りに用いる。

三つめは鉄針。

若干の長尺差がある2本の鉄針は用途に応じて使い分ける。

四つ目は金属製のモノサシ。

五つ目がこれもまたタタキ。

軒の下から当てて押し込み整える。

材は桧。

ヨキで削って角度をつける。

六つ目が伐り鋏。

この鋏でカヤを伐って奇麗にする。

鋏にある曲げ角度は職人さんが加工業者に注文して作ってもらう。

鋏作りといえば、新潟県の三条市である。

さて、

これからの職人さんはどうなっていくのか。

弟子入りして茅葺作業をしていた若手職人。

母親に言われて3~4カ月も勤めた職人を辞めた。

一人前になるには十年の経験が要る。

早く仕事が見につくし、まかない料理も食べられるといって料理人を希望に移したそうだ。

午前10時に午後3時の休憩。

午後5時に終わる職人稼業に十年は待てないということだ。

次世代に茅葺技術を残すにはどうすればいいのでしょうか、と森隆男先生が言った。

とても難しい時代になった。

だいたい茅葺き家は、消防法によって建築を認めない。

これからは維持するしかなく、その保全に重点がおかれているが・・・と前置き。

伝統工芸は修理ばかり。

国が文化を守るしかない。

頼るのは国民性しかない。

茅葺きという魅力を残すのか。

だれしも知らない・・・云々等々・・だらだらと、ご自身が思ったまま、気がつくままに意見を述べる一人の高齢の男性聴講者。

後方に座っていた別の女性聴講者が、「貴方ちょっとしゃべりすぎ」、と一喝された。

出身地の但馬に今でも住まいする森隆男先生。

田舎の田舎屋というてもおかしくない処に住んでいる、というご自身の体験。

自然の家は安らぎを覚える。

細工が奇麗な古民家。

人間が自然を壊している。

鵜飼いの職人は宮内庁所属。文化、伝統を繋ぎに税金を、という人もいる。

古民家カフェが増えている。

今、最も人気のあるカフエ造里。

一般の人たちに、見にくる機会、触れ合う機会を設ける。

古民家にバケツを並べておけば文化の保護法。

これからは活用の時代。

積極的な発言をもっている行政。

さまざまな角度からとらえ、愉しめる民家を継承していきたいと〆られた。

伊勢神宮の茅葺仕事は父親がしていると話す隅田さん。

父がいうように就いてしてきた仕事。

よくここまで続いたものだと思っている。

日本の場合は元請けばかりをみているような気がする。

仕事は本来、職人がしている。

脚光を浴びるのは職人、とでもいいたげなご様子だった。

ちなみに、奈良県の伝統工芸士認定者は平成31年3月現在で63人(※うち物故者22人の認定解除者数含む)令和2年3月現在の認定者数は65人(※物故者22人の認定解除者数含む)。

工芸品目数は、赤膚焼(※)、大塔坪杓子・栗木細工(※)、奈良団扇(※)、木製灯籠、くろたき水組木工品(※)、鹿角細工、大和指物(※)、笠間藍染(※)、東吉野杉・樽木工品(※)、吉野手漉き和紙(※)、高山茶道具(※)、神酒口(※)、神具・神棚(※)、奈良表具(※)、大和出雲人形(※)の15品目。

茅葺は建物の一部と考えているのか、伝統工芸に分類されないものなのか知らないが、品目すらあがっていない。

これこそ問題。

行政が後押ししなくて文化大国といえるのか、はなはだ疑問である。

なお、国指定伝統的工芸品(※)にあげている品目は、高山茶筅、奈良筆、奈良墨、赤膚焼、奈良団扇、奈良晒、木製灯籠、大塔坪杓子・栗木細工、吉野手漉き和紙、三方(宝)、吉野杉桶、くろたき水組木工品、大和指物、笠間藍染、神酒口、大和出雲人形、神具・神棚、奈良表具があり、

奈良を代表する伝統工芸品に奈良一刀彫、奈良漆器、面がある。

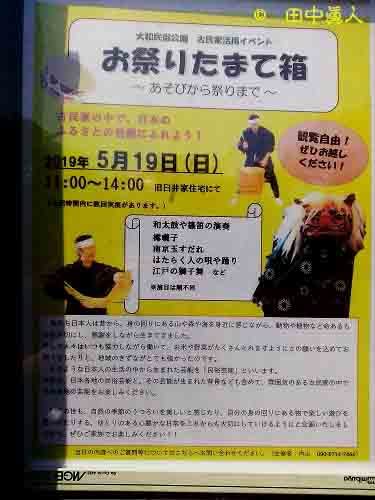

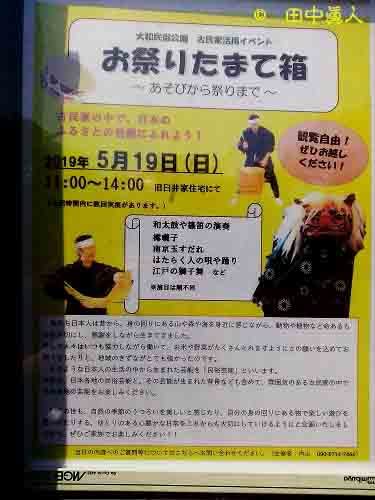

また、来週には、古民家を活用したさまざまな催しを開催されている。

19日の催しはお祭り玉手箱が演じる民俗芸能。

お子さんも楽しめそうな実演披露だ。

(R1. 5.11 SB805SH撮影)