西名阪国道を行く。

針ICから抜けるコースもあるが、この日は雪景色をみながらのドライブウエイに福住ICから旧都祁村の吐山経由で宇陀市榛原に向かうことにした。

平地走行ではまったく気にならない外気温。

車内のヒーターが身体を、足元を温めてくれる。

冷たい風が車の窓ガラスを通して、その寒さを敏感に感じる。

吐山まで来れば辺り一面が真っ白になっていた。

ここへ来るまでの街道沿いの野原も積雪で白いが風景。

普段見る光景とはまったく違っていた。

全面真っ白というような感覚である。

榛原へ抜ける国道369号線の香酔(こうずい)峠道。

道路に設置してある外気温は-2度。

ヒーターで温めていた車内でも冷気を感じるわけだ。

香酔峠を抜けた下り道。

玉立(とうだち)の信号を折れた榛原・玉立に着いた途端に雪の白さは見られない。

雪はなくとも、車から降りたと同時に感じる冷気に身体がぶるっと震える。

冷たい風にあたった耳がすぐさま感じる痺れる冷気。

手で覆いたくなる冷たさに村の人たちは云った。

気温が-4度であっても積雪量とは関係がない。

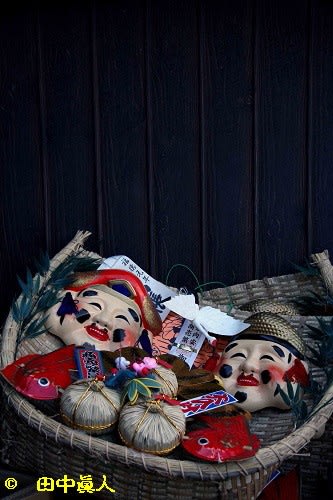

そんな寒い日に取材する宇陀市榛原萩原・小鹿野(おがの)地区のとんど焼きである。

帰宅してから寒さ便りが届いた山添村の神野山は、なんと-8度である。

北海道函館よりも寒い気温になったと伝えてくれた。

昔は小正月。

1月14日の夕刻にしていたという小鹿野の大とんど。

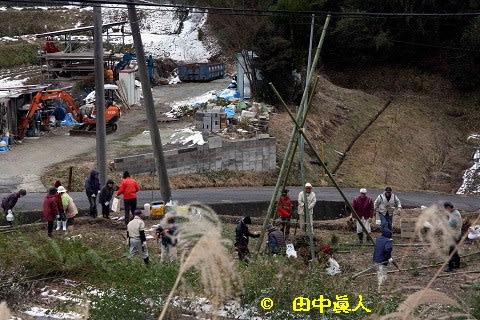

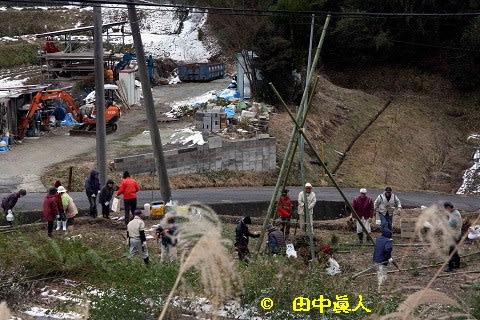

集まった村の人たちは34人。

大半が高齢の男性、女性である。

自宅付近に生えていた竹を伐りだしてここまでずるずると運んだという人も多い。

その声は男性も女性もみな一様だ。

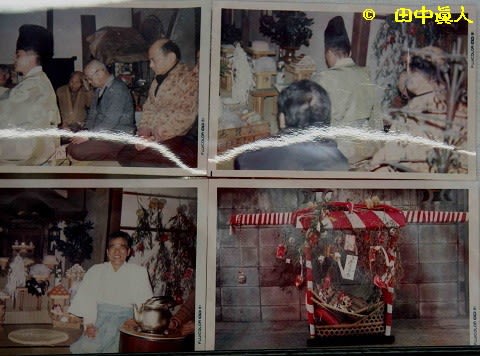

6日前は村の初集会だった。

そのときにお会いした方たちも、これまで取材させてもらった苗代のあり方や、閏年のトアゲの庚申さん行事に作法を見せてくださった馴染みある中組と中組東の人たち、よう来てくれたと笑顔で応えてくれる。

土台の櫓を組んで周りをかためる伐りだし竹。

太めの竹を担いで運ぶ男性、女性の動きは手慣れた動き。

役目がわかっているから動きは敏捷。

初集会の場で見せていただいた小鹿野の消防団。

男性以上に女性に機敏さ。解散してからすいぶん経つらしいが、訓練などで備わった動きは大とんど組みにも発揮しているようだ、と思った。

ある程度の竹の量を重ねたら、番線で締めて倒れないように、強固なつくりにする。

実は櫓つくりの際は藁縄。

ロープ締めであるが、大きくしたとんど組みは番線が有効的である。

しっかりできた大とんど。

ローソク立てに利用するのは竹材。

細めの竹を土に刺して小枝を少し加工する。

小枝を燭台に使うのである。

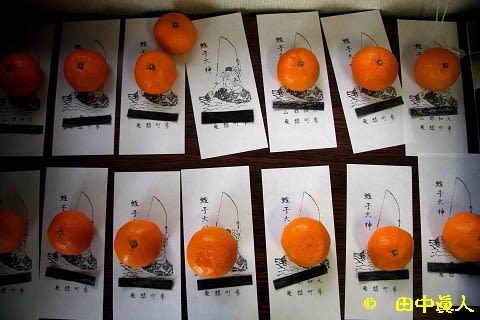

ローソク、お神酒、御供を点火する位置に据えた。

写真ではわかりにくい画像であるが・・。

火点けは区長が行う。

点火する位置は今年の恵方になる南南東。

アキの方角に向かって総勢34人の村の人が並んでまずは火点け。

当初、予定していた位置では風の通りで消えてしまう。

少しでも風に当たらないように地面からすぐ上に火点けの位置を替えた風の状態である。

火が点いたところでみな揃って二礼二拍一礼。

大急ぎで火点けに集まる男たち。

用意していた藁束に火を移して大とんどのすそ野に火点け。

前夜に降った雪の加減で湿っているとんどの竹。

藁束をもっと増やして埋め込んだ場所にも火移しして、ようやく燃え上がった大とんどである。

燃えるにつれて竹が弾ける音が村内に響き渡る。

ポン、ポンと大きく鳴る大とんど。

燃える大とんどの風の当たりがどうも良くない。

南から吹き抜ける冷たい風が強いのか、燃える火が満遍なく広がらない。

風に負けるわけにはいかないと燃えているとんどに竹のつぎ足し。

このときもだれかれとなくみなが動き出す。

湿り気のある竹に火移りの動きが悪い。

燃えた竹を取り出して、燃えていないところに移動する。

雨も雪も降らない日が続いた場合は逆に竹はカラカラに乾いているから燃え方が早い。

強固に作った櫓もやがて倒れた。

火点けから倒れるまでにかかった時間はおよそ50分。

湿気が邪魔したようだ。

倒れた竹のほとんどが燃え尽きるまであともう少し。

その間に設えた餅を焼く場つくりはそれから30分後。

ようやく落ち着いた火ダネを囲むようにセッテイングする。

枝付きの竹を短く伐って穴埋め。

トンカチで叩いて地面に打ち込む。

火点けの場が前にいかんように竹を置いて柵をつくる。

その後ろに設営した一人一人の椅子。

座って火に差し出す道具もまた竹。

その先に針金をかました網。

餅を乗せて焼く。

餅は赤い色もあれば黒色も。

緑色は青のりでなく蓬を混ぜて搗いた蓬餅。

赤いのは小エビ入りの餅。

さて、黒い餅は・・黒豆だった。

あんたも食べや、と言われて焼きたての餅に食らいつく。

これがなと、むちゃ美味い。

饅頭屋さんが作ってもこんなに美味いもんはできないやろ、と思ったくらいに味のある大粒いっぱい詰めた黒豆餅に堪能していた。

うちの餅も食べてや、と馴染みの人たちからたくさんの手作り餅で胸いっぱいになった。

映像にはとらえていないが、弁天さんに供えていた角切り御供餅も下げて焼いていた。

餅焼きを愉しんでいた村の人たち。

かつてはとんどに書初めを燃やしていた、という。

いわゆる天筆(てんぴつ)の習俗。

燃えた書初めが天まで届また、あるくくらいに燃えたら習字の腕が上手になると・・。

また、昔は「ブトノクチ ハミノクチ」を云いながら、ちぎった餅をとんどにくべていた、という。

「アブの眼や」と言って餅をちぎって火中に投げ入れた。

Tさん夫妻が、昔の情景を思い出して話してくれるとんど焼きの民俗である。

火が落ち着いたところでタネ火を持ち帰っていた。

タネ火は炭火。

消えないように火が点いたまま持ち帰ってくどさん(※おくどさんと称した竈)の焚き木に火を移していた。

夕飯はその火で炊いた。

お風呂の焚き木にもに移した。

翌朝はその火で小豆粥を炊いて食べていたが、カヤススキを立てることはなかったという。

さらに、である。

翌朝にくどさんから取り出した燃え尽きた灰は畑に撒いた。

畑が病気にならんように願ってそうしていた。

当時の畑作は二毛作。

麦作りもしていたし、宇陀の黒豆も作っていたという。

12月28日は家で餅を搗く。

夫婦二人で搗いた杵つき餅。

ドヤモチをアラレと呼んでいた。

おくどさんは今でも現役で活躍してくれていると話してくれた昭和16年生まれのMさん夫妻。

O区長さん他、Nさん、Oさん、Dさん夫妻、Oさん夫妻にM夫妻。

みなさんほんまにありがとうございました。

小鹿野のとんどが燃えている時間帯。遠くの方から煙が立ち登った。

その地は下井足。

今から車を走らせても間に合わないだろう。

(H30. 1.13 EOS40D撮影)

針ICから抜けるコースもあるが、この日は雪景色をみながらのドライブウエイに福住ICから旧都祁村の吐山経由で宇陀市榛原に向かうことにした。

平地走行ではまったく気にならない外気温。

車内のヒーターが身体を、足元を温めてくれる。

冷たい風が車の窓ガラスを通して、その寒さを敏感に感じる。

吐山まで来れば辺り一面が真っ白になっていた。

ここへ来るまでの街道沿いの野原も積雪で白いが風景。

普段見る光景とはまったく違っていた。

全面真っ白というような感覚である。

榛原へ抜ける国道369号線の香酔(こうずい)峠道。

道路に設置してある外気温は-2度。

ヒーターで温めていた車内でも冷気を感じるわけだ。

香酔峠を抜けた下り道。

玉立(とうだち)の信号を折れた榛原・玉立に着いた途端に雪の白さは見られない。

雪はなくとも、車から降りたと同時に感じる冷気に身体がぶるっと震える。

冷たい風にあたった耳がすぐさま感じる痺れる冷気。

手で覆いたくなる冷たさに村の人たちは云った。

気温が-4度であっても積雪量とは関係がない。

そんな寒い日に取材する宇陀市榛原萩原・小鹿野(おがの)地区のとんど焼きである。

帰宅してから寒さ便りが届いた山添村の神野山は、なんと-8度である。

北海道函館よりも寒い気温になったと伝えてくれた。

昔は小正月。

1月14日の夕刻にしていたという小鹿野の大とんど。

集まった村の人たちは34人。

大半が高齢の男性、女性である。

自宅付近に生えていた竹を伐りだしてここまでずるずると運んだという人も多い。

その声は男性も女性もみな一様だ。

6日前は村の初集会だった。

そのときにお会いした方たちも、これまで取材させてもらった苗代のあり方や、閏年のトアゲの庚申さん行事に作法を見せてくださった馴染みある中組と中組東の人たち、よう来てくれたと笑顔で応えてくれる。

土台の櫓を組んで周りをかためる伐りだし竹。

太めの竹を担いで運ぶ男性、女性の動きは手慣れた動き。

役目がわかっているから動きは敏捷。

初集会の場で見せていただいた小鹿野の消防団。

男性以上に女性に機敏さ。解散してからすいぶん経つらしいが、訓練などで備わった動きは大とんど組みにも発揮しているようだ、と思った。

ある程度の竹の量を重ねたら、番線で締めて倒れないように、強固なつくりにする。

実は櫓つくりの際は藁縄。

ロープ締めであるが、大きくしたとんど組みは番線が有効的である。

しっかりできた大とんど。

ローソク立てに利用するのは竹材。

細めの竹を土に刺して小枝を少し加工する。

小枝を燭台に使うのである。

ローソク、お神酒、御供を点火する位置に据えた。

写真ではわかりにくい画像であるが・・。

火点けは区長が行う。

点火する位置は今年の恵方になる南南東。

アキの方角に向かって総勢34人の村の人が並んでまずは火点け。

当初、予定していた位置では風の通りで消えてしまう。

少しでも風に当たらないように地面からすぐ上に火点けの位置を替えた風の状態である。

火が点いたところでみな揃って二礼二拍一礼。

大急ぎで火点けに集まる男たち。

用意していた藁束に火を移して大とんどのすそ野に火点け。

前夜に降った雪の加減で湿っているとんどの竹。

藁束をもっと増やして埋め込んだ場所にも火移しして、ようやく燃え上がった大とんどである。

燃えるにつれて竹が弾ける音が村内に響き渡る。

ポン、ポンと大きく鳴る大とんど。

燃える大とんどの風の当たりがどうも良くない。

南から吹き抜ける冷たい風が強いのか、燃える火が満遍なく広がらない。

風に負けるわけにはいかないと燃えているとんどに竹のつぎ足し。

このときもだれかれとなくみなが動き出す。

湿り気のある竹に火移りの動きが悪い。

燃えた竹を取り出して、燃えていないところに移動する。

雨も雪も降らない日が続いた場合は逆に竹はカラカラに乾いているから燃え方が早い。

強固に作った櫓もやがて倒れた。

火点けから倒れるまでにかかった時間はおよそ50分。

湿気が邪魔したようだ。

倒れた竹のほとんどが燃え尽きるまであともう少し。

その間に設えた餅を焼く場つくりはそれから30分後。

ようやく落ち着いた火ダネを囲むようにセッテイングする。

枝付きの竹を短く伐って穴埋め。

トンカチで叩いて地面に打ち込む。

火点けの場が前にいかんように竹を置いて柵をつくる。

その後ろに設営した一人一人の椅子。

座って火に差し出す道具もまた竹。

その先に針金をかました網。

餅を乗せて焼く。

餅は赤い色もあれば黒色も。

緑色は青のりでなく蓬を混ぜて搗いた蓬餅。

赤いのは小エビ入りの餅。

さて、黒い餅は・・黒豆だった。

あんたも食べや、と言われて焼きたての餅に食らいつく。

これがなと、むちゃ美味い。

饅頭屋さんが作ってもこんなに美味いもんはできないやろ、と思ったくらいに味のある大粒いっぱい詰めた黒豆餅に堪能していた。

うちの餅も食べてや、と馴染みの人たちからたくさんの手作り餅で胸いっぱいになった。

映像にはとらえていないが、弁天さんに供えていた角切り御供餅も下げて焼いていた。

餅焼きを愉しんでいた村の人たち。

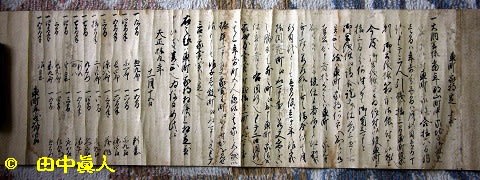

かつてはとんどに書初めを燃やしていた、という。

いわゆる天筆(てんぴつ)の習俗。

燃えた書初めが天まで届また、あるくくらいに燃えたら習字の腕が上手になると・・。

また、昔は「ブトノクチ ハミノクチ」を云いながら、ちぎった餅をとんどにくべていた、という。

「アブの眼や」と言って餅をちぎって火中に投げ入れた。

Tさん夫妻が、昔の情景を思い出して話してくれるとんど焼きの民俗である。

火が落ち着いたところでタネ火を持ち帰っていた。

タネ火は炭火。

消えないように火が点いたまま持ち帰ってくどさん(※おくどさんと称した竈)の焚き木に火を移していた。

夕飯はその火で炊いた。

お風呂の焚き木にもに移した。

翌朝はその火で小豆粥を炊いて食べていたが、カヤススキを立てることはなかったという。

さらに、である。

翌朝にくどさんから取り出した燃え尽きた灰は畑に撒いた。

畑が病気にならんように願ってそうしていた。

当時の畑作は二毛作。

麦作りもしていたし、宇陀の黒豆も作っていたという。

12月28日は家で餅を搗く。

夫婦二人で搗いた杵つき餅。

ドヤモチをアラレと呼んでいた。

おくどさんは今でも現役で活躍してくれていると話してくれた昭和16年生まれのMさん夫妻。

O区長さん他、Nさん、Oさん、Dさん夫妻、Oさん夫妻にM夫妻。

みなさんほんまにありがとうございました。

小鹿野のとんどが燃えている時間帯。遠くの方から煙が立ち登った。

その地は下井足。

今から車を走らせても間に合わないだろう。

(H30. 1.13 EOS40D撮影)