3日に訪れた毛原に住むFさんが伝えてくれた山添村広瀬の西方寺の花まつり。

初めて立ち寄った広瀬の地。

13年前の平成22年。

ずいぶん前になるなぁ、と独り事。

下見がてらにたどり着いた広瀬。

その日は4月8日だった。

広瀬の花まつりは4月8日とわかったが、当時の状況でいえば中断中。

出会った方の話によれば「十数年前、花まつりの舞台は、西方寺から保育園に移っていた。それもいつしか統廃合し、保育園は廃園になった。つまり舞台がなければ、花まつりは実行できない。広瀬に早くも少子化の波が・・・。子どもがいない広瀬にスクールバスは通ることない。

広瀬の山の上。スクールバスが走る県道80号線まで、自家用車に子どもを乗せて、バスに乗車。ここ広瀬で暮らすには、車がいる。生活に必要な足が車。年寄りでも車に乗らないと生活は難しい・・」と、話してくれた西迎寺観音講・講中のIさん。

かつて同一日の8日は、子ども涅槃もしていた、と・・・

その花まつりの現在は、西方寺の花まつりを主題に村の一大イベント行事に移っていた。

西方寺・本尊に国指定の重要文化財がある。

鎌倉時代の仏師・快慶作の仏像・木造阿弥陀如来立像(※座高98.5cm)が指定文化財とあり、現在は頑丈に建築された収蔵庫に収めている。

ネット「いこ~よ」、nomuten氏が参拝記事を執筆した「ホトカミ」および浦野英孝氏が運営する「奈良観光」が紹介している西方寺・本尊の木造阿弥陀如来立像は「元々は伊賀の地にある天台真盛宗“九品寺”の末寺。記録によれば、貞観三年(861))に、清和天皇の病気平癒のために再建された西方寺。当時は27人の尼僧が安住した、と西方寺過去帖に記されているようだ。現在は収蔵庫のみが、広瀬小学校の校地に建っており、鎌倉時代の仏師、快慶の作、本尊の木造阿弥陀如来立像を安置、所蔵している国の重要文化財・・(※一部の文を補正した)。現在の設置場は、元は廃広瀬小学校、移転後に広瀬幼稚園(保育園とも)にしたが、それも廃園に。その跡地に建てた西方寺・収蔵庫」と・・・

なお、nomuten氏があげた参拝記事に「大和の国から伊勢街道へ出る路の傍らに小さなお堂を作った。その後、清和天皇病気平癒祈願の護摩法要を行ったところ見事に治癒し、861年に七堂伽藍を創建。後の1495年に真盛上人に帰依し、天台真盛宗となり、尼僧が・・云々」とある。

拝観(※有料)するには、水・土日祝日に午前10~午後3時まで営業している最寄りの「ブックカフェひろせ(廃幼稚園校舎を再利用)」にお尋ね願いたい。

この記事を書いていて気付いた寺院。

えっ、まさか・・・・・驚きを隠せない。

私は分家であるが、本家筋のご先祖は伊賀に生まれ、代々を継いできた。本家とともに墓参りしていた寺院は、なんと伊賀上野の守田(現伊賀市)に在地する。

「寺伝によれば、奈良天平年間、聖武天皇の詔命により、行基菩薩がこの地に49院を建立したのが当寺の由歴で、その後、大同二年(807)に、巖如(げんにょ)上人が、その本坊跡地に弘法大師の霊場のひとつを建立して中央山蓮台寺と名付けた、とされる。さらに、時代変遷のうちに荒廃を極めた明応年間(1491年ころ)に、天台宗の高僧の慈接(じしょう)大師真盛(しんせい)上人が、伊賀の地を訪れた折りに、当地に念仏道場を再建し、寺号を改め天台宗袖合山九品寺と称した。その後の明治11年に天台宗真盛派として分派、さらに昭和21年に天台真盛宗とし、今日に至る(※ブログ「伊賀へいらっしゃい」より引用、若干補正した)」

遡ること、平成27年11月12日。

私の祖母、おおばあさんの兄の娘。

慕っていた叔母のふーちゃんが逝去し、その日の四十九日満中陰法要に参列していた九品寺。

本家並びに、先祖代々が眠る墓石がある三重県伊賀市守田にある天台真盛宗袖合山九品寺。

その日、親族らとともに調べた古い墓石年代の刻印。

判読できた暦年は、すべてが江戸時代。

わりあい明確だった年号は文化元年(1804)、天保二年辛卯(1831)、寛政六年(1794)、宝暦五年亥(1755)である。他にも文化、文政(1818~)に天明年間(1789~)もある。宝暦五年の墓石が先祖代々の最古のようだった。

まさかの展開である。

山添広瀬・西方寺は九品寺の末寺。今まさに西方寺の花まつりに参拝していた。

寺縁が結ばれていたわけだ。

可能性はないかもしれないが、先祖代々のどなたかが関連しているかもしれない。

そんなありがたい広瀬・西方寺の花まつり村イベントの主催は、前述した最寄りの「ブックカフェひろせ」。

村の人たちが運営している施設。

村在住の方もFBで伝える村のイベントは、協力・販売に地元野菜トラック市場に生ビール・ソフトドリンク、おやき・たこ焼きに山添村観光協会も。

日曜日のつもりだったが、土曜日開催に気づいても、午前10時から行われる法要は間に合わない。

だが、花まつりだけに、甘茶かけもしていると思われたから、午後3時までのイベントに久しぶりに訪れた広瀬。

ちなみにお花まつりに欠かせない甘茶かけ。

お釈迦さまがお誕生された4月8日に祝う仏教行事。

生まれたばかりのお釈迦さまが、7歩歩き、右手で天を、左手で地面を指さしながらおっしゃった、とされる天上天下唯我独尊の姿に甘茶かけ。

そのお姿をご寄贈してくださった前西方寺住職の名も記している。

寄贈日は、まさにこの年の令和4年。4月吉日であった。

さて、児童公園に集まった人、人、人でうまる。

これよりはじまるショータイム。

大正琴の演奏、川本三栄子演歌ショー、エイサー踊りにリー村山&武魂忍者ショーに盛り上がる。

階段下に停めてあった軽トラに村の女性たち3人が売り子をしていた。

山菜わらびにタラの芽がいずれも1セットが100円だけに買い求めた。

ところで、陸海苔(※オカノリ)のことを聞いてみたが、さぁ聞いたことがないから知らない、という。

ご婦人たちがいうには。私らはオカヒジキにオカワカメは、知っているがオカノリなんてものは聴いたことがないなぁ。

今年は、特に筍が不作らしい。

ここはフクマルとか山の神も拝見した広瀬ですよね、と伝えたら、フクマルは知らんけど・・・に、えっ。

そうそう、広瀬の呼び名はフクマイリだった。

そう話してくれた男性はあとでわかったが、昭和24年生まれのKTさん。

そのKTさんがいうには、大和郡山市に知り合いが居る、と・・・

大和郡山市内にあるリフォーム会社のスターマイン。

会長のやじさんは、よく存じている、という。

事業所は、我が家から歩いて10分ほどの距離。

ご縁は、たしか我が家の小さな、小さなリフォームをお願いした。

ソレは、玄関ドアだけのリフォーム。

かーさんの思いに、やや高めの云十万円のドアに取り換えた。

まさか、ここ広瀬に出会うとは・・・・奇遇な。

(R4. 4. 9 EOS7D/SB805SH 撮影)

初めて立ち寄った広瀬の地。

13年前の平成22年。

ずいぶん前になるなぁ、と独り事。

下見がてらにたどり着いた広瀬。

その日は4月8日だった。

広瀬の花まつりは4月8日とわかったが、当時の状況でいえば中断中。

出会った方の話によれば「十数年前、花まつりの舞台は、西方寺から保育園に移っていた。それもいつしか統廃合し、保育園は廃園になった。つまり舞台がなければ、花まつりは実行できない。広瀬に早くも少子化の波が・・・。子どもがいない広瀬にスクールバスは通ることない。

広瀬の山の上。スクールバスが走る県道80号線まで、自家用車に子どもを乗せて、バスに乗車。ここ広瀬で暮らすには、車がいる。生活に必要な足が車。年寄りでも車に乗らないと生活は難しい・・」と、話してくれた西迎寺観音講・講中のIさん。

かつて同一日の8日は、子ども涅槃もしていた、と・・・

その花まつりの現在は、西方寺の花まつりを主題に村の一大イベント行事に移っていた。

西方寺・本尊に国指定の重要文化財がある。

鎌倉時代の仏師・快慶作の仏像・木造阿弥陀如来立像(※座高98.5cm)が指定文化財とあり、現在は頑丈に建築された収蔵庫に収めている。

ネット「いこ~よ」、nomuten氏が参拝記事を執筆した「ホトカミ」および浦野英孝氏が運営する「奈良観光」が紹介している西方寺・本尊の木造阿弥陀如来立像は「元々は伊賀の地にある天台真盛宗“九品寺”の末寺。記録によれば、貞観三年(861))に、清和天皇の病気平癒のために再建された西方寺。当時は27人の尼僧が安住した、と西方寺過去帖に記されているようだ。現在は収蔵庫のみが、広瀬小学校の校地に建っており、鎌倉時代の仏師、快慶の作、本尊の木造阿弥陀如来立像を安置、所蔵している国の重要文化財・・(※一部の文を補正した)。現在の設置場は、元は廃広瀬小学校、移転後に広瀬幼稚園(保育園とも)にしたが、それも廃園に。その跡地に建てた西方寺・収蔵庫」と・・・

なお、nomuten氏があげた参拝記事に「大和の国から伊勢街道へ出る路の傍らに小さなお堂を作った。その後、清和天皇病気平癒祈願の護摩法要を行ったところ見事に治癒し、861年に七堂伽藍を創建。後の1495年に真盛上人に帰依し、天台真盛宗となり、尼僧が・・云々」とある。

拝観(※有料)するには、水・土日祝日に午前10~午後3時まで営業している最寄りの「ブックカフェひろせ(廃幼稚園校舎を再利用)」にお尋ね願いたい。

この記事を書いていて気付いた寺院。

えっ、まさか・・・・・驚きを隠せない。

私は分家であるが、本家筋のご先祖は伊賀に生まれ、代々を継いできた。本家とともに墓参りしていた寺院は、なんと伊賀上野の守田(現伊賀市)に在地する。

「寺伝によれば、奈良天平年間、聖武天皇の詔命により、行基菩薩がこの地に49院を建立したのが当寺の由歴で、その後、大同二年(807)に、巖如(げんにょ)上人が、その本坊跡地に弘法大師の霊場のひとつを建立して中央山蓮台寺と名付けた、とされる。さらに、時代変遷のうちに荒廃を極めた明応年間(1491年ころ)に、天台宗の高僧の慈接(じしょう)大師真盛(しんせい)上人が、伊賀の地を訪れた折りに、当地に念仏道場を再建し、寺号を改め天台宗袖合山九品寺と称した。その後の明治11年に天台宗真盛派として分派、さらに昭和21年に天台真盛宗とし、今日に至る(※ブログ「伊賀へいらっしゃい」より引用、若干補正した)」

遡ること、平成27年11月12日。

私の祖母、おおばあさんの兄の娘。

慕っていた叔母のふーちゃんが逝去し、その日の四十九日満中陰法要に参列していた九品寺。

本家並びに、先祖代々が眠る墓石がある三重県伊賀市守田にある天台真盛宗袖合山九品寺。

その日、親族らとともに調べた古い墓石年代の刻印。

判読できた暦年は、すべてが江戸時代。

わりあい明確だった年号は文化元年(1804)、天保二年辛卯(1831)、寛政六年(1794)、宝暦五年亥(1755)である。他にも文化、文政(1818~)に天明年間(1789~)もある。宝暦五年の墓石が先祖代々の最古のようだった。

まさかの展開である。

山添広瀬・西方寺は九品寺の末寺。今まさに西方寺の花まつりに参拝していた。

寺縁が結ばれていたわけだ。

可能性はないかもしれないが、先祖代々のどなたかが関連しているかもしれない。

そんなありがたい広瀬・西方寺の花まつり村イベントの主催は、前述した最寄りの「ブックカフェひろせ」。

村の人たちが運営している施設。

村在住の方もFBで伝える村のイベントは、協力・販売に地元野菜トラック市場に生ビール・ソフトドリンク、おやき・たこ焼きに山添村観光協会も。

日曜日のつもりだったが、土曜日開催に気づいても、午前10時から行われる法要は間に合わない。

だが、花まつりだけに、甘茶かけもしていると思われたから、午後3時までのイベントに久しぶりに訪れた広瀬。

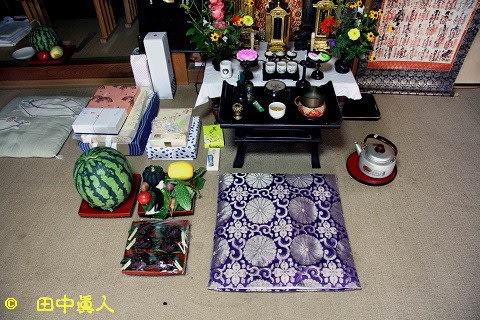

ちなみにお花まつりに欠かせない甘茶かけ。

お釈迦さまがお誕生された4月8日に祝う仏教行事。

生まれたばかりのお釈迦さまが、7歩歩き、右手で天を、左手で地面を指さしながらおっしゃった、とされる天上天下唯我独尊の姿に甘茶かけ。

そのお姿をご寄贈してくださった前西方寺住職の名も記している。

寄贈日は、まさにこの年の令和4年。4月吉日であった。

さて、児童公園に集まった人、人、人でうまる。

これよりはじまるショータイム。

大正琴の演奏、川本三栄子演歌ショー、エイサー踊りにリー村山&武魂忍者ショーに盛り上がる。

階段下に停めてあった軽トラに村の女性たち3人が売り子をしていた。

山菜わらびにタラの芽がいずれも1セットが100円だけに買い求めた。

ところで、陸海苔(※オカノリ)のことを聞いてみたが、さぁ聞いたことがないから知らない、という。

ご婦人たちがいうには。私らはオカヒジキにオカワカメは、知っているがオカノリなんてものは聴いたことがないなぁ。

今年は、特に筍が不作らしい。

ここはフクマルとか山の神も拝見した広瀬ですよね、と伝えたら、フクマルは知らんけど・・・に、えっ。

そうそう、広瀬の呼び名はフクマイリだった。

そう話してくれた男性はあとでわかったが、昭和24年生まれのKTさん。

そのKTさんがいうには、大和郡山市に知り合いが居る、と・・・

大和郡山市内にあるリフォーム会社のスターマイン。

会長のやじさんは、よく存じている、という。

事業所は、我が家から歩いて10分ほどの距離。

ご縁は、たしか我が家の小さな、小さなリフォームをお願いした。

ソレは、玄関ドアだけのリフォーム。

かーさんの思いに、やや高めの云十万円のドアに取り換えた。

まさか、ここ広瀬に出会うとは・・・・奇遇な。

(R4. 4. 9 EOS7D/SB805SH 撮影)