この年、川西町下永を訪れること度々。

伝統行事の取材機会にご縁繋がりが次々と。

1月4日に行われた五人衆による

牛玉宝印書の護符つくり。

その護符は後日の成人の日に配られる。

その護符を苗代に立てる農家さん。

5月12日の地域調査は

1カ所、

2カ所、

3カ所。

広大なエリアに足を伸ばして調査した。

この日、訪れたのは苗代に唐招提寺行事の「

うちわまき」に拝受した

宝扇を立てたFさんが、村行事の「キョウ」の廻りに当番する組だと聞いていたからだ。

すくすく育った育苗に水やり。当番に出かける前のひと仕事である。

立てた日前月の5月19日。

「うちわまき」に出かけた

その日に立てた。

探し求めていた田主さん。

知人の先生に教えてもらってからようやく出会えた。

それはどこにあるのか。

探してみたが見つからなかった平成16年の5月。

翌年も探してみたが見つからず断念。

それから14年も経過した、今年に出合えた苗代の宝扇に感動。

そして、田主さんに感謝した日だった。

田主さんが役につくという「キョウ」の本番は翌日の日曜日であるが、本日は土曜日。

その準備作業である。

大和郡山市の南の端は額田部町。

大和川を越えたそこが川西町の吐田。

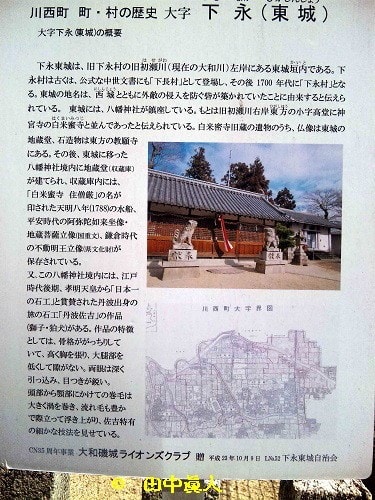

吐田から東側に位置する下永の地は、大きく分けて東が東城(ひがしんじょ)、逆に西側は西城(にしんじょ)からなる。

かつては6月5日(※現在は6月第一日曜日)に行われていた「キョウ」と呼ぶ行事がある。

祭りごとを終えたら施主のオヤ(※親)の家で膳を設けて村の子らに食べてもらう、いわゆる饗の膳である。

東城、西城それぞれにあるが、膳の盛りは異なる。

その接待膳から名が付いたともいわれる「キョウ」は、奈良県内の60くらいの地域で行われてきた野神行事のひとつ。

ここ下永では、「キョウノマツリ」とか、「ノーガミサン」ともいわれ、小字野神(※東城は神ノ木)の塚に奉納する藁で作った「ジャ(※蛇)」を奉納することから「ジャジャウマ」と呼ぶこともある。

「キョウ」の行事を拝見したのは平成19年6月2日と3日の両日。

ずいぶん前のことである。

両日とも

東城に西城の取材に駆け回っていた。

前準備のコモグサ、ジャ、ミニチュアの農具作りに

饗の膳の準備もある。

東城では、饗の膳の準備とノガミ塚での祭りごと。

西城では、祭りを終えて戻ってきたオヤの家でもてなす饗の膳などを撮っていた。

前置きはそれくらいにしておき、先に挨拶だけさせてもらった東城の公民館を離れて西城に向かう。

近鉄電車の高架下を潜り抜けたそこに西城の集落が目に入る。

蛇つくりをしているであろうと思えるトーヤ(当屋)家を探して歩いたそこに庭干しがあった。

なんだろうと近寄ってみてわかったそれはねぎ坊主。

カメラレンズで見たねぎ坊主は、まるで生き物。

ころころ転がっていきそうな生き物のように見えたのが、逆に面白さがある。

その庭干しからまだ先だろうと歩いていったそこが西城の公民館。

着いた時間は午前10時。

早くも西城の蛇が出来つつあった。

14年ぶりに伺った西城に存じ上げている人たちはいない。

あらためて取材主旨を伝えて垣内代表の長老さんに挨拶をする。

昭和14年生まれのHさんが、今年の代表だという。

他、作業をしている垣内の人たちにもお声をかけて撮影する蛇。

足も取り付け、形が決まったところで散髪する。

鋏で刈って整える蛇つくり。

真剣な眼差しで整える若い男性は、今年初めて参加されたそうだ。

これまでは親父さんが担っていたが、この年初めての作業に、さまざまな段取りを知る。

一方、公民館内では、経木(ヘギ)の木で作るミニチュア農具の製作。

鋤や鍬を象ってこれから始める墨塗り。

この塗りでよくわかる鉄製歯の模擬農具は、穴を開けたところに竹串を挿してできあがる。

剝れないように接着剤を貼付して乾燥。

明日の出番に備えて固めておく。

実は、杉材でできている経木(ヘギ)は再生利用。

下永・八幡神社の祭りに用いられる経木(ヘギ)または片木(ヘギ)を再利用して作っている。

三本歯のフォーク鍬も女性が作っているが、昔は子どもたちが作っていた。

農具どころか、蛇も作っていたというから、今思えば凄い時代だったわけだ。

かつては36戸だった西城。

現在は34戸の4垣内。

中央の出垣内に、西側は公民館より西北にあたる北垣内・南垣内。

出垣内南側になる東垣内の4垣内が、当番制で持ちまわる垣内廻りの順である。

対象年齢の子どもがいない場合は、自治会が代行する。

7年前より、トーヤ(当屋)の場を移した公民館の作業。

この年は、対象年齢の子どもがいないことから自治会が代行する製作作業である。

蛇の形が決まったところで命を吹き込む蛇の眼入れ。

白いカワラケの底面に墨を入れる。

これが蛇の眼である。

左右、両目に墨を入れたカワラケは針金で縛って2枚合わせ。

蛇の眼を入れる箇所に空洞を設けている。

そこに入れた両目のカワラケはピッタリサイズ。

両目とも出来上がったら、2本とも首辺りに針金を通し、括って外れないように固定する。

地域の先輩たちが慣れた手つきで作る蛇頭。

その様相をしっかりと目に焼き付けておきたい次世代を担う若頭。

後に聞いた話では、若い二人はご夫婦。

お嫁さんは今年のトーヤ(当屋)を務めるHさんの娘さんだったとは・・。

蛇は藁つくりのままではよれよれ。

一本、筋の通った蛇にするために青竹を添えて固定する。

青竹の長さは、6m半程度。

藁で作った蛇の長さは、大人が両手を広げた幅の3倍の長さ。

およそ5mの蛇は、すべてが麦藁つくり。

こうして蛇の胴体、足の用いた残りの麦穂もまた次年度への引継ぎ。

種から栽培する西城の蛇である。

手伝いさんが、蛇の首根っこを掴んで、頭を上げたら、まるで生きているかのような状態になった。

大きな口も開けた蛇の表情が、とても愛らしく見えるほどデキが良い西城の蛇は、東城の雌蛇に対して雄蛇とされる。

青竹に固定するのも針金。

竹の節目に括ってずり落ちないようにする。

なんせ長い蛇を円筒形の青竹に固定するのは難しい。

頭持ちから、胴抱えに尻尾まで。

必要人数で蛇を固定するに捩じりを用いる。

捩じりは、竹に合わせてぐるぐる巻く。

短い間隔でなく長い間隔で巻き、要所、要所を外れないように針金縛りをするかと思えば、それはなかったが、その姿は草花で云えばまるでネジバナのように見えた。

出来具合を確かめるに公民館の屋根まで届けようか。

長さが決まったところで尻尾を括った。

一旦は下ろして最後の調整にトーヤ(当屋)が鋏を入れる。

Hさんの話しによれば、眼を入れたカワラケの内側には何も書かなかったという。

実は、東城の雌蛇の眼にはトーヤ(当屋)の名前を書いていた。

西城も同じようにされているのかと思って尋ねた結果は、ない、ということだ。

明日は、朝早くに大和川を超えた川向こうの岸下にあるノガミの場に蛇を送るが、先客取材がある関係で行事そのものは拝見できないから、

翌日の3日に訪れて状況を拝見することにした。

(H30. 6. 2 SB932SH撮影)

(H30. 6. 2 EOS7D撮影)