旧月ケ瀬村の村行事の下見調査に向かう道すがら、尋ねた大和郡山市の番条町。

そう、気になっていた4月5日に見た環濠際にあった弔い花の件、を尋ねてみたくなったから車を番条町に向けた。

車を停めたそこからすぐ近くにある環濠。

4月5日に見た同じ場にあった。

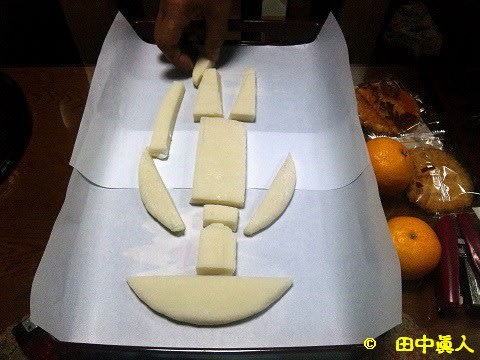

近づいてわかったイロバナ。

えっ、と思ったその数。

2カ所に増えていた。

増える、ということはどういうことなのだろうか。

門を叩いたお家は、南垣内のF家の奥さん。

4月にも拝見した不思議さに、もしご存知でしたら、と尋ねてみたら経緯を教えてくださった。

イロバナが二つに増えていたその謎は・・・・・・・・。

実は・・と話し出した一匹の猫についてだ。

どこから、どう入ったのかわからないが、お家の蔵の中に見つかった、という。

生きている猫でなく、亡骸の姿だった。

F家も猫を飼っているが、そこからか迷い込んだ猫。

ご近所でもなく、まったく知らない猫だという。

蔵内に亡くなっていた猫の姿を見て、可哀そうだと思ってうずめた(※埋めた)という。

そうか、そうだったんだ。

F家の猫は、とても元気で活動的。

それに比して、死に場所をうちの蔵に選んでくれたんや。

だから、その「猫が可哀そうだから、うずんどいた」ということだった。

ただ、それだけでは寂しかろう、とお家に咲いていたイロバナを立てた。

お水を注いだ小皿を添えてあげた、というが、線香はくすべなかったそうだ。

その後、である。

蔵で亡くなった猫を弔ってから数カ月。

つい1カ月前のこと、である。

東側に建つ小屋の前の道に猫の亡骸を見つけた。

往来する車に轢かれた猫はぺっしゃんこになっていた亡骸。

干からびたようなその姿は、それこそ“カンピンタン“やった、と方言で話してくれた。

“カンピンタン“を充てる漢字は”寒・貧・短“。

三重県の方言で、干からびた状態をいうようだ。

そのことはともかく、娘さんが、この猫も弔ってあげよう、と声をかけてくれた。

場所は替えることなく、同じところ。

一匹目を弔ったその横にまた「うずんどいた」。

一匹目と同じように、イロバナを立て、お水を浸した小皿を添えて・・・。

(R2. 7.19 EOS7D撮影)

そう、気になっていた4月5日に見た環濠際にあった弔い花の件、を尋ねてみたくなったから車を番条町に向けた。

車を停めたそこからすぐ近くにある環濠。

4月5日に見た同じ場にあった。

近づいてわかったイロバナ。

えっ、と思ったその数。

2カ所に増えていた。

増える、ということはどういうことなのだろうか。

門を叩いたお家は、南垣内のF家の奥さん。

4月にも拝見した不思議さに、もしご存知でしたら、と尋ねてみたら経緯を教えてくださった。

イロバナが二つに増えていたその謎は・・・・・・・・。

実は・・と話し出した一匹の猫についてだ。

どこから、どう入ったのかわからないが、お家の蔵の中に見つかった、という。

生きている猫でなく、亡骸の姿だった。

F家も猫を飼っているが、そこからか迷い込んだ猫。

ご近所でもなく、まったく知らない猫だという。

蔵内に亡くなっていた猫の姿を見て、可哀そうだと思ってうずめた(※埋めた)という。

そうか、そうだったんだ。

F家の猫は、とても元気で活動的。

それに比して、死に場所をうちの蔵に選んでくれたんや。

だから、その「猫が可哀そうだから、うずんどいた」ということだった。

ただ、それだけでは寂しかろう、とお家に咲いていたイロバナを立てた。

お水を注いだ小皿を添えてあげた、というが、線香はくすべなかったそうだ。

その後、である。

蔵で亡くなった猫を弔ってから数カ月。

つい1カ月前のこと、である。

東側に建つ小屋の前の道に猫の亡骸を見つけた。

往来する車に轢かれた猫はぺっしゃんこになっていた亡骸。

干からびたようなその姿は、それこそ“カンピンタン“やった、と方言で話してくれた。

“カンピンタン“を充てる漢字は”寒・貧・短“。

三重県の方言で、干からびた状態をいうようだ。

そのことはともかく、娘さんが、この猫も弔ってあげよう、と声をかけてくれた。

場所は替えることなく、同じところ。

一匹目を弔ったその横にまた「うずんどいた」。

一匹目と同じように、イロバナを立て、お水を浸した小皿を添えて・・・。

(R2. 7.19 EOS7D撮影)