久しぶりに野遊びに参加できそうだ。

7月から10月までは行事取材と重なることが多く不参加が続いている。

この日は22日に行われる自然観察会の下見。

たまたま何もないゆっくりする休日日。

下見会に寄せてもらった。

コースは大和民俗公園から滝寺廃寺・矢田山遊びの森・東明寺を目指す秋の観察会。

本番に際して何を観察してもらうか探してみる。

動態保存された民家を拝見する。

茅葺民家もあれば吉野集落民家もある。

民家を拝見した向こうに巨木のメタセコイアの葉が揺らいでいた。

特徴あるギザギザ葉が光り輝いていた。

公園にあった実はトベラ。

赤い実が弾けていた。

ナツメの実も赤く熟していた。

野の鳥が鳴いていた。

ちょっとこい、ちょっとこいと呼んでいるコジュケイやキチキチと叫ぶモズ。

遠くではホオジロも鳴いていた。

双眼鏡を持ち合せていないこの日。

肉眼であったがカシラダカが枝に留っていた。

矢田丘陵はとても寒かったが、ダウンジャケットを着こんできたので身体はほっかほか。

野山の自然観察会だったが思わず「干した」景観を撮ってしまう。

大和民俗公園から望んだ矢田丘陵のイネカケやススキがある。

遠目なので判り難いが稲穂の天日干しでなく藁干しだと思う。

ついつい民家に干してあった吊るし柿もシャッターを押してしまう。

吊るし柿をされていた家は3軒もあった。

それぞれの家の吊り方。

数も違うし並べ方も、である。

先に拝見した家では直列下ろし。

帰路に拝見した家では水平だった。

大和民俗公園を抜けて矢田丘陵を探索する。

この日は冷たい風が吹いていた。

大きな樹木の枯れた葉がすっとんでいく。

野の花は、どれもこれも強い風に煽られて揺れが激しくブレブレになったアキノキリンソウやツリガネニンジン。

そこらじゅうにあったのはツリガネニンジン。

どれもこれも強い風に煽られて揺れが激しい。

昨夜はどしゃぶりの雨だった。

屋根を叩き付ける音は激しかった。

朝ともなれば晴れていたが、冷たい風が吹く。

セーターを着たくなるような寒さだ。

気温は前日より4度も下がって14度であるが、体感温度はそれ以下だ。

風を防ぐにはジャンパーどころではない。

そう思って防寒ダウンジャケットを着こんでいた強風の日。

ススキは風に対抗するかのようにすくっと立つ。

大きな樹木の枯れた葉がすっとんでいく。

背丈が小さいタムラソウは風にも負けずに咲いていた。

近くにあるかと探してみたセンブリ。

草刈りはまだだったのでほっとする。

なんせ寒い日。

大陸からやってきた寒気団の関係で12月下旬並みの気温になった。

いつもの場所に「きけん イノシシ注意」の立て看板がある。

鉄製のオリであるが不在であった。

近くの田畑はイノシシアラシ。

どこもかしこも荒らした足跡が見られる。

リンドウも咲いていた田園にはフユノハナワラビもあった。

メジロも鳴いていた。

そういえば数日前に庭に飛んできたメジロが囀っていた。

ここからは暗がりに入る。

いつも見つかるツチグリが見当たらない山道。

今年はどうなっているのだろうか。

暗がりに入る。

花後のコクランは葉の形で判る。

10株ぐらいが見つかったが、減少傾向にあるようだ。

そこには朽ちた木に大き目のキノコがあった。

白い塊のようであるが何のキノコか判らない。

シメジの塊だろうか。

谷川を遡る。

とはいっても川でなく緩やかな山道だ。

倒木で道が塞がれていた。

根っこがむき出しだ。

その辺りに密生していた白いキノコ。

まぎれもない自然のシメジだ。

腐敗している状態のシメジもある。

倒木の木はおそらくシラカシであろう。

さらに登る道無き道。

急な坂道を登っていくうちに汗がでる。

途中に落ちていたアケビ。

ここら辺りは落下したアケビが多い。

写真を撮ったがまるでサツマイモのようだ。

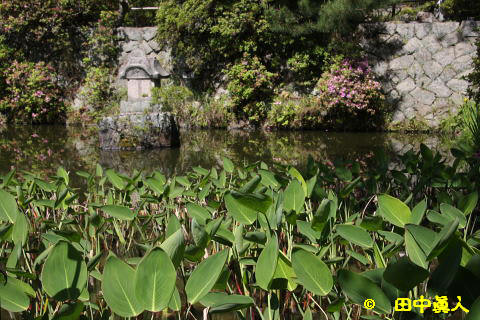

ようやく着いた地は滝寺廃寺。

磨崖仏は県指定の史跡である。

もう少し登って車道に出る。

道路沿いにある植物も観察する。

赤い実をつけたヒヨドリジョウゴ。

名前にヒヨドリが付いているが、ヒヨドリも食べない有毒性をもつ実。

生薬として利用されている。

黄色くなったヤマノイモがたくさんあったがムカゴは少ない。

今年は不作のようだとグッチ先生が云う。

矢田丘陵では珍しくなったツルリンドウ。

赤い実が残っていた。

その付近にはヤシャブシの実が落ちていた。

高木のヤシャブシは強風に煽られて枝ごと実を落としていた。

これより矢田山遊びの森に入る。

今では矢田山遊びの森の名称であるが、かつては子供の森と呼ばれていた。

今でも通じるのでそう呼んでいる。

入り口辺りにあったムラサキシキブ。

実の色は紫色。

判りやすい色だ。

傍にはウメモドキの赤い実もある。

葉の裏毛がほんわかしている。

もう少し歩けばシュンランの株があった。

ハイカーも通る道だけに花が咲いていたら抜き取られてしまうかもしれない。

イノシシアラシはここにもある。

登ったり下ったり、駆け巡ったイノシシ道だが活動は夜間。

昼間はどこに居るのだろうか。

もう少し歩けばすべての葉が枯れていた高木があった。

ナラタケ菌にやられた木はいずれ倒木するであろう。

歩く人に突然やってくる危険状態。

状況は子ども交流館の職員も掴んでいたが、対応は早いうちが良かろう。

本番の観察会ではここで食事を考えている。

職員さんに利用させていただくことを伝えて再び出発する下見。

いつもならたくさんの実をつけているスダジイに実がない。

まったくないのである。

花が咲いた様子もない。

不作の年は翌年も続くのだ。

原っぱにあったゲンノショウコ。

花後の形が面白い。

パチンと弾けて飛んだ実の跡。

これをミコシと呼ぶそうだ。

なぜにミコシなのか。

神輿の屋根にある飾りと似ているからだ。

飾りは鳳輦(ほうれん)。

鳳凰の飾りをつけた神輿は天子の車を意味するそうだ。

山道を下る。

いつも見つかるツチグリが見当たらない。

今年はどうなっているのだろうか。

見つかるのはイノシシの足跡。

イノシシは偶蹄目。

前の蹄が2本で後ろは2本だ。

見ての通りこれは前蹄である。

登ったり下ったり、駆け巡ったイノシシ道だが活動は夜間。

昼間はどこに居るのだろうか。

今年はとにかく多い。

多いというよりもさらに被害が広がっているように思えたイノシシアラシ。

矢田山遊びの森手前の池下にも広がっている。

近くでソウシチョウの鳴き声が聞こえた。

外来の野鳥だが各地で繁殖していると云う。

さらに下れば独特の色のキノコがあった。

色は銅が錆びた色。

緑青(ろくしょう)である。

その色とよく似ていることから名付けられたロクショウタケは別称で正式にはハツタケである。

ここら辺りはたくさんあった。

強く吹いていた風はややおさまった。

常緑樹に光が当たった森の姿。

大木に寄り添うように絡みつく。

紅葉でもないがなぜか感動する色合いだ。

しばらくすれば燃えるような紅葉色に染まったお寺にでる。

真言宗派の鍋蔵山東明寺である。

23日は大般若経の転読法要をされる。

案内状をいただいたが今年は生憎の曽爾村行事取材で失礼する。

お声をかけさせてもらった住職は忙しい。

法要するにあたって参列される本堂の清掃。

社寺所もそうだし雑草の刈りこみ作業が待っている。

落葉もあるぐらいに今年の紅葉は例年より早い。

法要までもつだろうかと心配されていた。

光と影のぐあいで緑色も映える。

美しい佇まいに見惚れる。

転読法要の前日は観察会の本番日。

一時休憩させていただくことを伝えて下ったが、境内ではいたるところでイノシシ荒らし。

穴ぼこは尋常とも思える状態になっていた。

染まりつつあるビナンカズラがある。

僅かだがここにもリンドウが咲いていた。

もう少し下った地に花後のキチジョウソウがあった。

暗がりだったのでブレブレである。

要ストロボだと認識した。

稲刈りを終えた田んぼにマメを干してあった。

ハダに架けたマメはおそらくアゼマメ。

何年か前にアゼマメ状況を見たことがある地区だ。

さらに下った畑道。

青空の下で天日干しをしていたマメ干し景観。

「干す」テーマに記録しておく。

もう少し下った三の矢塚付近。

稲藁を干していた。

三本足に組んだ竹に藁を干す。

県内ではこれを「ススキ」と呼んでいる地域が多いが、それぞれ形が違う。

ここまで来れば出発地はもうすぐだ。

帰路に見つけた赤い実はトキリマメ。

一般的にはタンキリマメと呼ぶ人が多い。

さらに見つけたもう少し時期がくれば真っ赤になるヤブコウジ。

数は少ない。

実とは言い難い栽培しているハヤトウリもあった。

前月に桜井市の山間・民家でいただいたハヤトウリは漬物にした。

これは美味かった。

植え付けはこれを丸ごと植える。

はびこるぐらいに育つそうだ。

ツルノコの名があるカキ。

青空の下の実成りである。

この日の下見に拝見した吊るし柿。

されている家は3軒もあった。

それぞれの家に吊り方。

数も違うし並べ方も、である。

先に拝見した家では直列下ろし。

帰路に拝見した家では水平だった。

生活道路に黒い実が落ちていた。

見上げてみればムクロジだ。

左にあるのはセッケン(石鹸)の実。

英名ではソーブナッツ。

かつては洗濯に使っていた。

ちなみに中に入っていた黒い実は羽根突き羽子板の羽の丸い玉(ツクバネの実の場合もある)。

再び見上げてムクロジの木を再認識する。

そういや女の子がしていた正月の羽根突きはまったく見ない。

いつごろ消えたのだろうか。

最後に見かけた田園を染めるススキ群。

出発地点にあったがススキ原ではない。

草原のように見える穂の波はヨシ・アシ類。

アシは「葦」。

「悪しき」の呼び名は不敵という考えもあって「良し」になったそうな。

古くはエジプト文明。

こぎ出した船は葦を編んで作った「葦船」である。

決して「ヨシ船」とは云わない。

琵琶湖畔に生えている「葦」は「ヨシ」と呼んでいる。

それで作った船は「ヨシ舟」の名がある。

手前は大きなセイタカヨシ。

青々とした葉があるから判りやすい。

それより低いのがヨシ・アシである。

広がる傍にはオギもあった。

穂はほんわかこんもり。

それがススキに見えたのだ。

強い風に煽られてやや斜めになった穂の波を見届けて出発地点に戻った万歩計。

およそ8400歩であった。

(H26.11.13 EOS40D撮影)

7月から10月までは行事取材と重なることが多く不参加が続いている。

この日は22日に行われる自然観察会の下見。

たまたま何もないゆっくりする休日日。

下見会に寄せてもらった。

コースは大和民俗公園から滝寺廃寺・矢田山遊びの森・東明寺を目指す秋の観察会。

本番に際して何を観察してもらうか探してみる。

動態保存された民家を拝見する。

茅葺民家もあれば吉野集落民家もある。

民家を拝見した向こうに巨木のメタセコイアの葉が揺らいでいた。

特徴あるギザギザ葉が光り輝いていた。

公園にあった実はトベラ。

赤い実が弾けていた。

ナツメの実も赤く熟していた。

野の鳥が鳴いていた。

ちょっとこい、ちょっとこいと呼んでいるコジュケイやキチキチと叫ぶモズ。

遠くではホオジロも鳴いていた。

双眼鏡を持ち合せていないこの日。

肉眼であったがカシラダカが枝に留っていた。

矢田丘陵はとても寒かったが、ダウンジャケットを着こんできたので身体はほっかほか。

野山の自然観察会だったが思わず「干した」景観を撮ってしまう。

大和民俗公園から望んだ矢田丘陵のイネカケやススキがある。

遠目なので判り難いが稲穂の天日干しでなく藁干しだと思う。

ついつい民家に干してあった吊るし柿もシャッターを押してしまう。

吊るし柿をされていた家は3軒もあった。

それぞれの家の吊り方。

数も違うし並べ方も、である。

先に拝見した家では直列下ろし。

帰路に拝見した家では水平だった。

大和民俗公園を抜けて矢田丘陵を探索する。

この日は冷たい風が吹いていた。

大きな樹木の枯れた葉がすっとんでいく。

野の花は、どれもこれも強い風に煽られて揺れが激しくブレブレになったアキノキリンソウやツリガネニンジン。

そこらじゅうにあったのはツリガネニンジン。

どれもこれも強い風に煽られて揺れが激しい。

昨夜はどしゃぶりの雨だった。

屋根を叩き付ける音は激しかった。

朝ともなれば晴れていたが、冷たい風が吹く。

セーターを着たくなるような寒さだ。

気温は前日より4度も下がって14度であるが、体感温度はそれ以下だ。

風を防ぐにはジャンパーどころではない。

そう思って防寒ダウンジャケットを着こんでいた強風の日。

ススキは風に対抗するかのようにすくっと立つ。

大きな樹木の枯れた葉がすっとんでいく。

背丈が小さいタムラソウは風にも負けずに咲いていた。

近くにあるかと探してみたセンブリ。

草刈りはまだだったのでほっとする。

なんせ寒い日。

大陸からやってきた寒気団の関係で12月下旬並みの気温になった。

いつもの場所に「きけん イノシシ注意」の立て看板がある。

鉄製のオリであるが不在であった。

近くの田畑はイノシシアラシ。

どこもかしこも荒らした足跡が見られる。

リンドウも咲いていた田園にはフユノハナワラビもあった。

メジロも鳴いていた。

そういえば数日前に庭に飛んできたメジロが囀っていた。

ここからは暗がりに入る。

いつも見つかるツチグリが見当たらない山道。

今年はどうなっているのだろうか。

暗がりに入る。

花後のコクランは葉の形で判る。

10株ぐらいが見つかったが、減少傾向にあるようだ。

そこには朽ちた木に大き目のキノコがあった。

白い塊のようであるが何のキノコか判らない。

シメジの塊だろうか。

谷川を遡る。

とはいっても川でなく緩やかな山道だ。

倒木で道が塞がれていた。

根っこがむき出しだ。

その辺りに密生していた白いキノコ。

まぎれもない自然のシメジだ。

腐敗している状態のシメジもある。

倒木の木はおそらくシラカシであろう。

さらに登る道無き道。

急な坂道を登っていくうちに汗がでる。

途中に落ちていたアケビ。

ここら辺りは落下したアケビが多い。

写真を撮ったがまるでサツマイモのようだ。

ようやく着いた地は滝寺廃寺。

磨崖仏は県指定の史跡である。

もう少し登って車道に出る。

道路沿いにある植物も観察する。

赤い実をつけたヒヨドリジョウゴ。

名前にヒヨドリが付いているが、ヒヨドリも食べない有毒性をもつ実。

生薬として利用されている。

黄色くなったヤマノイモがたくさんあったがムカゴは少ない。

今年は不作のようだとグッチ先生が云う。

矢田丘陵では珍しくなったツルリンドウ。

赤い実が残っていた。

その付近にはヤシャブシの実が落ちていた。

高木のヤシャブシは強風に煽られて枝ごと実を落としていた。

これより矢田山遊びの森に入る。

今では矢田山遊びの森の名称であるが、かつては子供の森と呼ばれていた。

今でも通じるのでそう呼んでいる。

入り口辺りにあったムラサキシキブ。

実の色は紫色。

判りやすい色だ。

傍にはウメモドキの赤い実もある。

葉の裏毛がほんわかしている。

もう少し歩けばシュンランの株があった。

ハイカーも通る道だけに花が咲いていたら抜き取られてしまうかもしれない。

イノシシアラシはここにもある。

登ったり下ったり、駆け巡ったイノシシ道だが活動は夜間。

昼間はどこに居るのだろうか。

もう少し歩けばすべての葉が枯れていた高木があった。

ナラタケ菌にやられた木はいずれ倒木するであろう。

歩く人に突然やってくる危険状態。

状況は子ども交流館の職員も掴んでいたが、対応は早いうちが良かろう。

本番の観察会ではここで食事を考えている。

職員さんに利用させていただくことを伝えて再び出発する下見。

いつもならたくさんの実をつけているスダジイに実がない。

まったくないのである。

花が咲いた様子もない。

不作の年は翌年も続くのだ。

原っぱにあったゲンノショウコ。

花後の形が面白い。

パチンと弾けて飛んだ実の跡。

これをミコシと呼ぶそうだ。

なぜにミコシなのか。

神輿の屋根にある飾りと似ているからだ。

飾りは鳳輦(ほうれん)。

鳳凰の飾りをつけた神輿は天子の車を意味するそうだ。

山道を下る。

いつも見つかるツチグリが見当たらない。

今年はどうなっているのだろうか。

見つかるのはイノシシの足跡。

イノシシは偶蹄目。

前の蹄が2本で後ろは2本だ。

見ての通りこれは前蹄である。

登ったり下ったり、駆け巡ったイノシシ道だが活動は夜間。

昼間はどこに居るのだろうか。

今年はとにかく多い。

多いというよりもさらに被害が広がっているように思えたイノシシアラシ。

矢田山遊びの森手前の池下にも広がっている。

近くでソウシチョウの鳴き声が聞こえた。

外来の野鳥だが各地で繁殖していると云う。

さらに下れば独特の色のキノコがあった。

色は銅が錆びた色。

緑青(ろくしょう)である。

その色とよく似ていることから名付けられたロクショウタケは別称で正式にはハツタケである。

ここら辺りはたくさんあった。

強く吹いていた風はややおさまった。

常緑樹に光が当たった森の姿。

大木に寄り添うように絡みつく。

紅葉でもないがなぜか感動する色合いだ。

しばらくすれば燃えるような紅葉色に染まったお寺にでる。

真言宗派の鍋蔵山東明寺である。

23日は大般若経の転読法要をされる。

案内状をいただいたが今年は生憎の曽爾村行事取材で失礼する。

お声をかけさせてもらった住職は忙しい。

法要するにあたって参列される本堂の清掃。

社寺所もそうだし雑草の刈りこみ作業が待っている。

落葉もあるぐらいに今年の紅葉は例年より早い。

法要までもつだろうかと心配されていた。

光と影のぐあいで緑色も映える。

美しい佇まいに見惚れる。

転読法要の前日は観察会の本番日。

一時休憩させていただくことを伝えて下ったが、境内ではいたるところでイノシシ荒らし。

穴ぼこは尋常とも思える状態になっていた。

染まりつつあるビナンカズラがある。

僅かだがここにもリンドウが咲いていた。

もう少し下った地に花後のキチジョウソウがあった。

暗がりだったのでブレブレである。

要ストロボだと認識した。

稲刈りを終えた田んぼにマメを干してあった。

ハダに架けたマメはおそらくアゼマメ。

何年か前にアゼマメ状況を見たことがある地区だ。

さらに下った畑道。

青空の下で天日干しをしていたマメ干し景観。

「干す」テーマに記録しておく。

もう少し下った三の矢塚付近。

稲藁を干していた。

三本足に組んだ竹に藁を干す。

県内ではこれを「ススキ」と呼んでいる地域が多いが、それぞれ形が違う。

ここまで来れば出発地はもうすぐだ。

帰路に見つけた赤い実はトキリマメ。

一般的にはタンキリマメと呼ぶ人が多い。

さらに見つけたもう少し時期がくれば真っ赤になるヤブコウジ。

数は少ない。

実とは言い難い栽培しているハヤトウリもあった。

前月に桜井市の山間・民家でいただいたハヤトウリは漬物にした。

これは美味かった。

植え付けはこれを丸ごと植える。

はびこるぐらいに育つそうだ。

ツルノコの名があるカキ。

青空の下の実成りである。

この日の下見に拝見した吊るし柿。

されている家は3軒もあった。

それぞれの家に吊り方。

数も違うし並べ方も、である。

先に拝見した家では直列下ろし。

帰路に拝見した家では水平だった。

生活道路に黒い実が落ちていた。

見上げてみればムクロジだ。

左にあるのはセッケン(石鹸)の実。

英名ではソーブナッツ。

かつては洗濯に使っていた。

ちなみに中に入っていた黒い実は羽根突き羽子板の羽の丸い玉(ツクバネの実の場合もある)。

再び見上げてムクロジの木を再認識する。

そういや女の子がしていた正月の羽根突きはまったく見ない。

いつごろ消えたのだろうか。

最後に見かけた田園を染めるススキ群。

出発地点にあったがススキ原ではない。

草原のように見える穂の波はヨシ・アシ類。

アシは「葦」。

「悪しき」の呼び名は不敵という考えもあって「良し」になったそうな。

古くはエジプト文明。

こぎ出した船は葦を編んで作った「葦船」である。

決して「ヨシ船」とは云わない。

琵琶湖畔に生えている「葦」は「ヨシ」と呼んでいる。

それで作った船は「ヨシ舟」の名がある。

手前は大きなセイタカヨシ。

青々とした葉があるから判りやすい。

それより低いのがヨシ・アシである。

広がる傍にはオギもあった。

穂はほんわかこんもり。

それがススキに見えたのだ。

強い風に煽られてやや斜めになった穂の波を見届けて出発地点に戻った万歩計。

およそ8400歩であった。

(H26.11.13 EOS40D撮影)